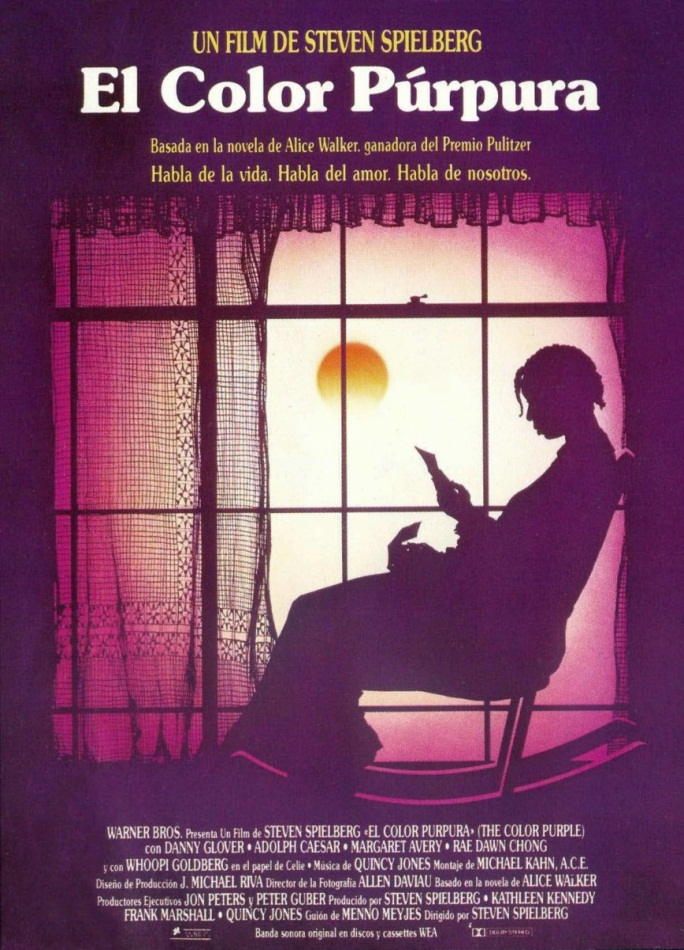

Puedo escribir interminablemente acerca de la película El color púrpura, basada en la novela homónima de Alice Walker, y llevada a la pantalla a fines de los setenta por Steven Spielberg. El relato se centra en la odisea de Celie, una mujer afroestadounidense del Estados Unidos sureño y rural de principios del siglo XX, quien apenas entrando a la adolescencia es violada por su supuesto padre, de lo cual resultan dos bebés, una niña y un niño, y que le son arrebatados inmediatamente tras el parto. Después, ese hombre entrega a Celie a otro hombre, un joven recientemente enviudado con dos hijos desmadrosos, a quien Celie llamará siempre Mister, nunca por su nombre de pila. De tal modo que Celie queda encadenada a una relación que no le deparará ni afecto, ni reconocimiento. Sólo obligaciones y obediencia. Y ante la muerte repentina del supuesto padre llega a la casa de Mister y Celie, Nettie, hermana de Celie, a quien Mister intenta, primero, seducir y luego violar, para después ‒ante el rechazo de Nettie‒ expulsarla en medio de injurias y maldiciones, por parte de él, y de angustia y dolor, pero con una firme decisión de reencuentro, por parte de las hermanas.