Olivia P. Topete Pozas

Secihti – CIESAS Ciudad de México

El año pasado (2024) ha sido catalogado como uno de los más catastróficos en cuanto a incendios e inundaciones. Éstas últimas tuvieron un gran impacto en términos de vidas humanas, de daños a la población, a los servicios como agua y electricidad, así como a la infraestructura de comunicaciones y edificios. Dentro de estas catástrofes destacan, por ejemplo, las inundaciones de Río Grande del Sur y Porto Alegre, ambas en Brasil, las inundaciones causadas por la DANA en España y, en México, las cada vez más recurrentes en la Ciudad de México y en la zona conurbada (Zibechi, 2024).

En este texto se abordará uno de los desastres por inundaciones que mayores daños causó a Oaxaca a finales del siglo XIX. Me refiero al fenómeno de las lluvias torrenciales que cayeron en Tehuantepec, Juchitán, Miahuatlán y Yautepec en el año de 1886. Se abordará el impacto que el temporal tuvo en estos distritos, así como la estrategia gubernamental para fomentar la participación social para ayudar a los afectados. Sin embargo, el proceso de reconstrucción y de apoyo a los afectados fue lento y caótico, no sólo por las consecuencias que tuvieron las inundaciones —como las enfermedades y los deslizamientos de los cerros— sino también por el número de poblaciones afectadas, que tuvieron que organizarse para reconstruir los caminos y poder conseguir la ayuda y los alimentos necesarios para sobrevivir.

Hay que tener presente que las lluvias de temporal tienen la característica de ser un fenómeno meteorológico con lluvias persistentes de larga duración, que se pueden dar durante varios días e inclusive hasta semanas variando su intensidad. Además, van acompañadas de fuertes vientos. Dentro de los principales efectos que tienen los temporales está el desbordamiento de los ríos y las inundaciones por las fuertes precipitaciones pluviales. Como ha señalado Antonio Escobar:

Los efectos de las inundaciones se pueden considerar más devastadores que las sequías dado que las escorrentías excesivas ocasionan pérdidas de casa, siembra, animales, seres humanos e infraestructura, mientras que la escasez de lluvias afecta el desarrollo de animales, plantas y humanos. De este modo, el impacto negativo de una inundación puede dar lugar a consecuencias disruptivas más graves en una sociedad local. (Escobar, 2004: 24)

En este sentido, y como se mencionará más adelante, en la Sierra Sur se suscitaron algunos conatos de protesta por la escasez y los altos precios del maíz, luego de la pérdida de todas las cosechas por las fuertes lluvias y los deslizamientos de los cerros (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 01).

En cuanto a los estudios sobre los fenómenos naturales, que abordan específicamente las inundaciones históricas, destacan aquellos que analizan el impacto que tuvieron en las poblaciones afectadas, pero también los efectos políticos, económicos y de organización social (Escobar, 2004). Sin embargo, como bien señala este autor, resulta de vital importancia estudiar el espacio geográfico y establecer una regionalización que ayude a comprender los fenómenos naturales y los procesos históricos en los que se dan. De este modo, el estudio de las inundaciones históricas debe de contemplar, además de las interrelaciones entre sociedad y medio, el conjunto de las circunstancias, espaciales y temporales, en las que tienen lugar (Ribas y Sauri, 1999). Además del texto de Escobar (2004), hay que señalar las investigaciones de García Acosta (2021), quien desarrolla una visión multidisciplinaria de los desastres en Latinoamérica.

Otros textos más recientes también abordan el estudio de las inundaciones históricas. Podemos destacar a Lorenzo (2019), en su revisión de la inundación de Guanajuato, en 1905, a través de la prensa mexicana. La autora plantea que, a través del discurso periodístico, es posible no sólo conocer el acontecimiento del desastre, las pérdidas materiales y humanas, sino también dar cuenta de las estrategias que motivan los comportamientos altruistas y su transformación en un fenómeno social.

En el caso concreto de Oaxaca encontramos dos vertientes principales. Por un lado destacan los trabajos de González, quien desde la perspectiva de los registros meteorológicos llevados a cabo por Martínez Gracida y por el Centro Meteorológico de Oaxaca analiza las llamadas trombas marinas, inundaciones, rayos y granizadas en Oaxaca, exponiendo la diversidad de fenómenos meteorológicos que se dieron a lo largo y ancho de este estado (González, 2024). Por otra parte, recientemente Córdova (2023) ha escrito sobre las inundaciones en Oaxaca a finales del siglo XIX desde la perspectiva de la historia de los desastres y de la climatología histórica. A partir de estas propuestas, en este texto se plantea una conjunción tanto del espacio geográfico como de las variaciones climáticas para entender el impacto que tuvieron las lluvias de temporal de septiembre de 1886.

El espacio geográfico y su clima

Las lluvias torrenciales de septiembre de 1886 tuvieron un mayor impacto en los distritos de Miahuatlán y Yautepec, pertenecientes a la Sierra Sur, así como también en la región del Istmo de Tehuantepec, en particular en los distritos de Tehuantepec y Juchitán. Hay que tener presente que la ubicación geográfica y las condiciones climáticas hacen que el estado de Oaxaca sea propenso a los huracanes. También hay que considerar que cuenta con ríos caudalosos de respuesta rápida, que causan inundaciones (Chávez, et al., 2017).

Ahora bien, resulta importante señalar que en México en general y en Oaxaca en particular, dada su posición en la zona intertropical, se da un fenómeno de formación de nubes de tormenta, también llamadas cumulonimbus. Estas nubes tienen forma de coliflor y son típicas de la temporada de huracanes y de lluvia. Efraín Galicia, en su texto Cazadores de nubes, señala:

Estas nubes de tormenta son de origen convectivo y se desarrollan verticalmente por la conjunción de dos corrientes de aire: una fría y otra caliente. Además, esconden un sistema de torbellinos ascendentes en el interior y descendentes en su exterior que de llegar al suelo pueden provocar tornados de aire, polvo y lluvia. La naturaleza de estas nubes permite equilibrar áreas de inestabilidad originadas por insolación mediante la precipitación de agua en forma de lluvia. Sobre todo, en la franja intertropical. (Galicia, 2016: 3-4)

En el caso específico de la zona ístmica y de la franja de la sierra que se extiende frente al océano Pacífico, se observa una alta incidencia de este tipo de nubes debido al rápido ascenso del aire caliente. A este fenómeno se suma lo señalado por Damián González: “a diferencia de otras regiones costeras, en esta área en particular la separación entre el mar y las montañas es muy reducida […] hay zonas en las que tan sólo existe una distancia entre la montaña más alta y una bahía de 50 kilómetros” (González, 2024: 121). Estos factores —la ubicación en la zona intertropical, la marcada tendencia a la formación de nubes tipo cumulonimbus y la escasa distancia entre la costa y la sierra— permiten comprender por qué en la franja sur de Oaxaca se presentan con frecuencia este tipo de fenómenos meteorológicos.

Por otra parte, en las últimas décadas, las investigaciones sobre el clima desde perspectivas analíticas multidisciplinarias han propuesto —a partir de la conjunción de los registros históricos de lluvias y sequías en los periodos pre y pos estadísticos, así como también los estudios sobre mamíferos y ostrácodos— la hipótesis de una “pequeña Edad de Hielo”, con clima seco y frío, entre 1450 y 1850, a la que siguió un cambio de régimen de lluvias (Banzato, 2013: 7). En esa pequeña Edad de Hielo las condiciones climáticas eran más frías, tormentosas y sujetas a condiciones extremas esporádicas, como sequías o precipitaciones extraordinarias (Jiménez Marce, 2012).

En el caso de Oaxaca, durante el siglo XIX hubo importantes sequías y fuertes regímenes de lluvia, como lo ha señalado recientemente Córdova: “los habitantes de la entidad oaxaqueña padecieron ambos eventos meteorológicos. Por un lado, durante los primeros años de la década de los ochenta experimentaron largos periodos de sequía —la cual creó un ambiente propicio para la plaga de langosta— y por el otro, precipitaciones abundantes las cuales ocasionaron diversos daños e inundaciones que conmocionaron a la sociedad decimonónica (Córdova, 2023: 3).

Respecto a las lluvias de temporal de septiembre de 1886, el periódico El Siglo XIX señalaba:

Tehuantepec y Juchitán, son distritos de Oaxaca sobre los cuales ha descargado su ira la fatalidad. En épocas recientes, el vómito, el cólera, la langosta han segado las vidas y esterilizado los trabajos agrícolas de sus infelices habitantes, quienes en los primeros meses de este año, se vieron al fin libres de tantas calamidades. Sin embargo, el mes pasado desatóse sobre aquellos distritos un terrible lluvias torrenciales, y en los días del 12 al 20, los ríos desbordaron sus aguas (El Siglo XIX, 1886, 19 de octubre, p. 1).

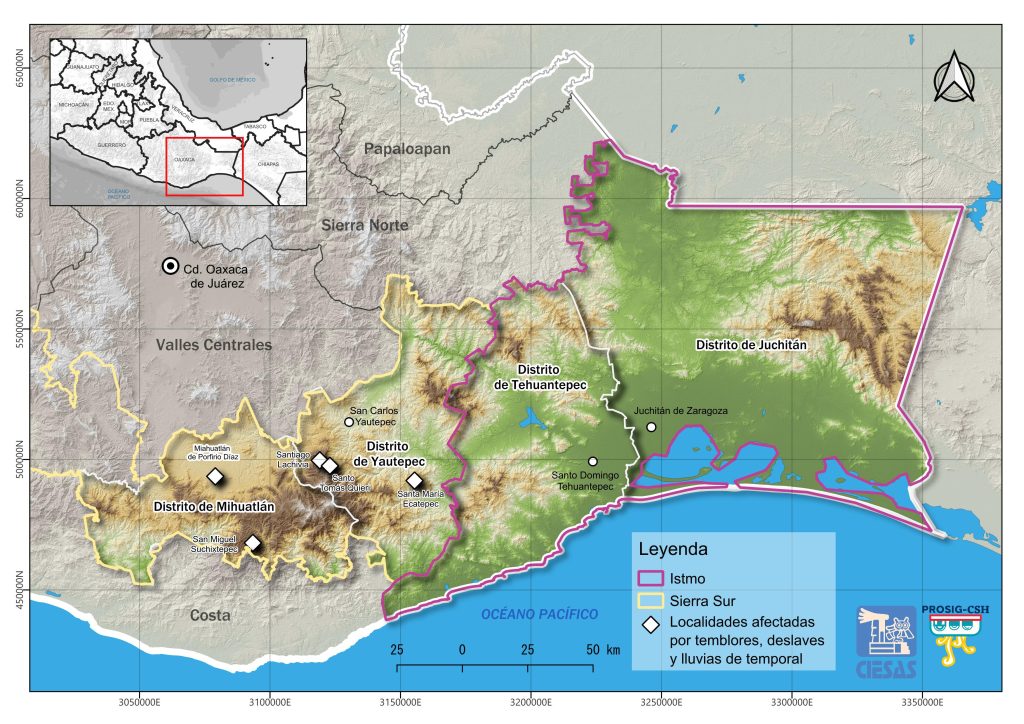

De este modo, tanto la ubicación geográfica en la zona intertropical, como la influencia del clima y la región hidrológica en la que se ubica Oaxaca influyeron en el impacto de los fenómenos meteorológicos sobre varias comunidades de la Sierra Sur y el Istmo en 1886 (Figura 1).

Figura 1. Regiones, distritos y poblaciones afectadas por las lluvias de temporal en 1886

Fuentes: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2020; SRTM Downloader (Modelo Digital de Elevación); datos de Olivia Topete; digitalización propia con base en el portal oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Elaborado por Carlos A. Hernández Guillén. Programa Especial de Sistemas de Información Geográfica para Ciencias Sociales y Humanidades (ProSIG-CSH), mayo, 2025.

El temporal del mes de septiembre de 1886

El temporal de lluvias que se presentó en el mes de septiembre de 1886 se extendió por todo el estado de Oaxaca. Sin embargo, en los distritos de Tehuantepec, Juchitán, Miahuatlán y Yautepec las precipitaciones fueron más fuertes y prolongadas, pues durante ocho días (del 12 al 20 de septiembre) llovió intensamente sin cesar. La enorme cantidad de agua propició que los ríos crecieran y se desbordaran, ocasionando grandes inundaciones y el deslave de varios cerros que, en conjunto, destruyeron la mayoría de las viviendas, y arrasaron con los animales y las cosechas. Además, los caminos que comunicaban a los pueblos, así como los puentes del Ferrocarril Internacional, desaparecieron, dejando incomunicadas a varias poblaciones (El Siglo XIX, 1886, 19 de octubre, p. 1).

Al tener noticia de estos hechos, el gobernador del estado, el general Luis Mier y Terán, solicitó a los jefes políticos de dichos distritos sendos informes donde se indicaran los daños ocasionados por las lluvias y el número de familias damnificadas. Al respecto, el jefe político de Yautepec señaló que en el pueblo de Santo Tomás Quierí se abrió una grieta profunda en el cerro sobre el que estaba edificada la población e indicó que “el agua que entró produjo un desgajamiento que dejó el lugar inundado y lo convirtió en un lago que destruyó gran parte de los caminos vecinales que atraviesan Miahuatlán y Tehuantepec. Las milpas se perdieron en su totalidad” (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 01). Otro de los pueblos que sufrió graves daños fue Santiago Lachivia, en el distrito de Yautepec, donde “las aguas se llevaron muchos terrenos de riego y temporal se precipitaron sobre el pueblo inundando hasta el templo, el panteón y derribando varias casuchas” (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 01).

Por su parte, el jefe político de Miahuatlán relató que las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos e inclusive se produjo un terremoto trepidatorio que se sintió en distintas localidades, como por ejemplo en el pueblo de Suchixtepec, donde se derrumbaron algunos fragmentos de cerros que derribaron casas y destruyeron los caminos. Asimismo, “las aguas destruyeron las milpas y desbordaron los aguajes”. Indicó que la escuela de Santa María Ecatepec se vino abajo desde sus cimientos. En otros pueblos, como en la Candelaria, el temporal tuvo como efecto la destrucción de las sementeras y la pérdida total de las sembraduras (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 01).

Al quedar destruida la mayoría de los cultivos, los alimentos básicos, como el maíz, comenzaron a escasear. El desabasto de alimentos, aunado al incremento de los costos para adquirirlos, propició que hubiera algunos intentos de levantamiento por parte de los habitantes de esta zona. Si bien la jefatura del distrito había procurado algunas providencias, como el habilitar las casas municipales para que las familias que habían perdido su hogar pudieran permanecer ahí, “muchas serían ineficaces por la miseria a la cual han quedado reducidos algunos pueblos” (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 01).

Dentro de la región del Istmo, en el distrito de Tehuantepec, el jefe político señaló que no era posible enviar el informe de los desastres ocurridos con motivo del temporal, debido al estado de enorme miseria en que habían quedado las víctimas. Asimismo, en Juchitán, el jefe político dijo que el mal estado de los caminos, a consecuencia de la inundación, tenía incomunicado al centro administrativo respecto de los demás pueblos del distrito, por lo que aún no se habían podido reunir los datos necesarios para generar la información respecto a las víctimas y a las pérdidas que tuvo ese distrito. Sin embargo, en ambos lugares se informó del inicio de casos de fiebres y diarreas. Para intentar aliviar esta situación, el jefe político de Juchitán recomendó un “escrupuloso cuidado en el aseo de la población y la desecación de los pantanos que la rodean, a fin de evitar en lo posible las enfermedades” (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 03). El mismo gobernador de Oaxaca mandó a entregar un botiquín bien surtido de medicinas apropiadas para aliviar la enfermedad (La Patria, 1886, 26 de diciembre, p. 2).

Tanto en Juchitán como en Tehuantepec, la pérdida de las cosechas y la consiguiente escasez de maíz propiciaron que algunos agricultores que no habían sido afectados por las lluvias vendieran el grano a un precio fijo para abastecer a los afectados, y así evitar el hambre y los conatos de levantamiento.

A un mes del desastre, la gente seguía viviendo en los portales públicos sin lograr reconstruir una habitación para resguardarse de la intemperie (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 03). ¿Cómo reaccionó el gobierno del estado para ayudar a los afectados? ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad ante ese desastre causado por la inundación?

La Junta Central de Beneficencia. Una forma de organización para ayudar a los damnificados

Ante los daños ocasionados por las inundaciones y los deslizamientos, así como por las pérdidas de las cosechas, el gobernador Mier y Terán mandó a que se organizara una Junta Central de Beneficencia para socorrer a los afectados. La Junta Central de Beneficencia se estableció en la ciudad de Oaxaca, y se ocuparía activamente de colectar fondos para atender a las poblaciones más dañadas por el fenómeno meteorológico. Además de la Junta Central, se solicitó a los jefes políticos de los distritos de Miahuatlán, Yautepec, Juchitán y Tehuantepec que nombraran y organizaran una junta, respectivamente, en cada distrito, en la que “participaran todas las personas y corporaciones dentro y fuera del Estado que promovieren todo lo que fuera necesario para recolectar, recibir y distribuir los donativos que de manera oficial y de proveniencia particular se destinasen para aliviar la situación deplorable de los habitantes de esas regiones” (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 01).

Además de solicitar la formación de las juntas en los distritos más dañados, el gobernador solicitó que los demás pueblos y distritos de Oaxaca se sumaran a la ayuda a los afectados. El gobernador también hizo un llamado a los “humanitarios y generosos sentimientos de los vecinos de otros estados, por medio de cartas a sus gobernadores” (El Siglo XIX, 1886, 22 de diciembre, p. 1). De este modo, por ejemplo, el 5 de marzo de 1887, el gobernador de Michoacán, general Mariano Jiménez, remitió la cantidad de 2,453.62 pesos, que se habían recaudado en aquel estado para socorrer a los inundados. Otros estados —como Durango, Colima, Chihuahua, Hidalgo y San Luis Potosí— también enviaron apoyo económico al estado de Oaxaca.

Si bien, al parecer, la colecta de fondos tuvo una alta participación, tanto de particulares como de los gobiernos de los distritos y de otros estados de la república, al repartir la colecta a las regiones dañadas hubo casos, como el de Tehuantepec, donde sólo se pudo incluir a las personas que habitaban en las cabeceras de distrito, pero no a los afectados de las zonas más alejadas. En julio de 1887, el jefe político de Tehuantepec señaló que en la lista de damnificados sólo se habían incluido las personas de la ciudad y no las de los otros pueblos del distrito. Por lo tanto, solicitaba a la Junta Central que le indicara cómo se haría la distribución de la cantidad acordada, si se sujetaba sólo a las personas comprendidas en la lista, o si se hacía extensiva a las demás y si el reparto debía ser por el número de individuos que componían una familia o se haría por el daño que tuvieron (AEO, 1886, Caja 15, Exp. 03).

Sin duda, las zonas más alejadas y que quedaron incomunicadas por la destrucción de los caminos fueron las que más tiempo tardaron en ser auxiliadas por el gobierno. Sin embargo, además de la organización hecha por las autoridades para recabar fondos y auxiliar a los afectados, también los habitantes de los pueblos se organizaron para, por ejemplo, arreglar los caminos que habían sido destruidos por el temporal y para resguardarse lo mejor posible ante los efectos de la tempestad.

La formación de juntas de beneficencia, como bien lo ha señalado María Dolores Lorenzo, tenía como objetivo general asistir a las víctimas de la inundación, así como llevar su registro formal en un padrón. Esto propició una especie de solidaridad de carácter nacional que se veía reflejada en el compromiso compartido de ayudar al proceso de reconstrucción (Lorenzo, 2020: 266). De este modo, para el caso de las lluvias de temporal que azotaron la región del Istmo y la Sierra Sur, se muestra que existió una voluntad política y una organización social para mitigar los daños y enfrentar la devastación provocada por los fenómenos meteorológicos que se dieron en esa zona de Oaxaca a finales del siglo XIX.

Conclusiones

El estudio de los desastres por fenómenos meteorológicos muestra, por una parte, la importancia de comprender el espacio, la temporalidad y la región donde suceden, pues a partir de estos aspectos se pueden abordar tanto las causas como los efectos que tendrán en la población y en la zona de impacto. Por otro lado, también dan cuenta de las formas de organización social para enfrentar la catástrofe, tanto de las autoridades como de los habitantes de los pueblos afectados. De este modo, se pude decir que los eventos meteorológicos adversos influyen en los hechos políticos y dan paso a nuevas formas de organización.

Si bien presentamos un caso concreto, con una perspectiva de corto plazo y con un enfoque local —las inundaciones y deslaves, en la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec, causados por el temporal de septiembre de 1886—, podemos sostener que el estudio del clima y sus cambios nos permiten analizar el fenómeno de las lluvias y otros fenómenos meteorológicos con mayor detenimiento desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy. Sin duda, resulta importante conocer y rescatar las diferentes experiencias y casos de respuestas y estrategias ante los desastres ocasionados por fenómenos meteorológicos y la influencia del clima. Tales eventos no sólo han incidido en los hechos económicos, políticos y sociales del pasado, sino también lo siguen haciendo en el presente.

Archivo

AEO (Archivo Histórico ce Oaxaca)

Hemerografía

El Siglo XIX

La Patria

Referencias bibliográficas

Banzato, G. (2013). Discursos y proyectos para afrontar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, 1900-1940. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. https://www.aacademica.org/000-010/157

Córdova, M. (2023). Inundaciones y desbordamiento de afluentes en el estado de Oaxaca. El caso de la Cuenca del Papaloapan en 1888. Letras Históricas, (28). https://doi.org/10.31836/lh.28.7389

Chávez Cortés, M., Binnquist Cervantes, G., y Salas Flores, A. (2017). Evaluación multicriterio de la vulnerabilidad biofísica ante inundaciones en la subcuenca río Atoyac-Oaxaca de Juárez. Ecosistemas y recursos agropecuarios, 4(10), 97-109.

Galicia, E. (2016). Cazadores de nubes. Cienciorama. http://www.cienciorama.unam.mx/?pagina=universo&catid=69&subcatid=72#!titulo/490/?cazadores-de-nubes

García Acosta, V. (2021). La Antropología de los Desastres en América Latina. CIESAS / GEDISA.

González, D. (2024). Registro de fenómenos meteorológicos en Oaxaca siglo XIX y principios del siglo XX: mangas o trombas marinas, huracanes, tornados y trombas. En Interacciones Culturales con el paisaje. Tercer Coloquio de Estudios Interdisciplinarios sobre Oaxaca (pp. 99-142). 1450 Ediciones.

Escobar, A. (2004). Desastres agrícolas en México, siglo XIX (1822-1900) [Vol. 2]. Fondo de Cultura Económica.

Lorenzo, M. D. (2019). La prensa ante la inundación de Guanajuato, 1905. Cohesión, altruismo y denuncia. En Lorenzo, M. D., Rodríguez, M., y Marcilhacy, D. (coords.), Historiar las Catástrofes (pp. 249-278). UNAM.

Jiménez Marce, R. (2012). La pequeña Edad de Hielo. Cómo el clima afectó a la historia de Europa. 1300-1850 (reseña de libro). Signos Históricos, 14, 148-153.

Ribas, A. y Sauri, D. (1996). El Estudio de las inundaciones históricas desde un enfoque contextual. Una aplicación a la Ciudad de Girona. Paneles de Geografía, 23-24, 229-244.

Zibechi, R. (2024, 27 de diciembre). Un año de catástrofes que van a más. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2024/12/27/opinion/011a2pol