Gustavo Gerónimo Hernández[1]

CIESAS Ciudad de México

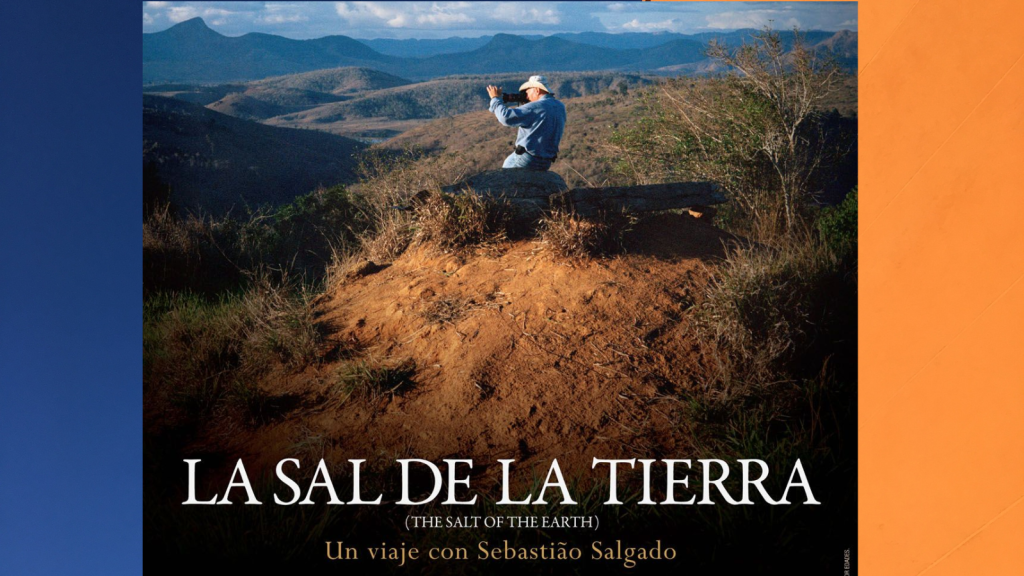

Ilustración Ichan Tecolotl con imagen del cartel oficial de la película.

Escribir cualquier párrafo que intente hablar sobre La sal de la tierra y, en general, sobre la obra del fotógrafo Sebastião Salgado, es una tarea difícil, especialmente cuando verdaderos teóricos de la talla de Claude Lévi-Strauss o de Eduardo Galeano ya han dedicado algunas palabras a la labor de Salgado (Colorado, 2013; Lissardy, 2015; Vargas, 2014); sin embargo, intentaré hacer un esfuerzo por aportar una perspectiva personal a su obra.

Este trabajo fue dirigido por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado; es un documental que sigue la vida y obra del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. A través de sus fotografías, Salgado nos transporta a los rincones más remotos y devastados del mundo, documentando las tragedias de la humanidad y de la naturaleza. La trayectoria académica de Sebastião Salgado como economista (con estudios de posgrado en Brasil y doctorado en Francia) no fue un mero antecedente, sino el cimiento de su enfoque fotográfico. Su rigurosidad analítica, adquirida en el estudio de sistemas productivos y desigualdades estructurales, se traduce en una mirada documental crítica que desentraña las raíces socioeconómicas detrás de conflictos ambientales y humanitarios. Al abandonar su carrera en economía a los 40 años para dedicarse a la fotografía, Salgado llevó consigo una comprensión profunda de cómo la explotación de recursos y las dinámicas de poder globales moldean tanto los paisajes como las comunidades. Esta dualidad —entre el cálculo económico y la sensibilidad artística— le permitió crear imágenes que, más que registrar realidades, denuncian sistemas de opresión con la precisión de un investigador y la empatía de un testigo.

Uno de los temas centrales de la obra de Salgado es la relación entre la explotación ambiental y el sufrimiento humano. Las imágenes de Salgado capturan la devastación causada por actividades como la minería, la deforestación y la agricultura intensiva. Por ejemplo, las tomas de las minas de oro en Serra Pelada, Brasil, muestran a miles de trabajadores en condiciones inhumanas, arriesgando sus vidas en un paisaje que ha sido completamente transformado por la extracción de recursos. Estas imágenes no solo documentan la explotación laboral, sino también el impacto ambiental que destruye los ecosistemas locales y deja a las comunidades en la pobreza.

Estas escenas reflejan cómo las estructuras económicas globales generan desigualdad y sufrimiento socioambiental —al respecto, véase por ejemplo el trabajo de Castillo Oropeza y Delgado Hernández (2024)—. Las comunidades locales, muchas veces indígenas o campesinas, son las más afectadas por la extracción de recursos naturales, mientras que los beneficios económicos se concentran en manos de corporaciones y países desarrollados. Este desequilibrio perpetúa un ciclo de pobreza, desplazamiento y degradación ambiental.

A lo largo de la obra de Salgado podemos ver una fuerte tendencia a retratar experiencias de sufrimiento socioambiental, un concepto sociológico y antropológico que describe el impacto multidimensional de la degradación ecológica en las comunidades humanas, integrando tanto daños materiales (salud, economía, etc.) como simbólicos (identidad, cultura, etc.). Surge de la interacción entre crisis ambientales y estructuras de desigualdad, en las que los grupos vulnerados experimentan consecuencias desproporcionadas. En La sal de la tierra, este concepto se manifiesta de manera visceral a través de las fotografías de Salgado y las historias que las acompañan.

Fue su proyecto Sahel el que marcó un punto de inflexión en la carrera de Salgado, anticipando su posterior dedicación a temas ambientales. Este proyecto evidenció cómo las crisis sociales (migraciones forzadas, pobreza) están entrelazadas con el colapso ecológico, influyendo en su visión posterior sobre la conservación. Al exponer el sufrimiento socioambiental con una estética cruda pero poética, Salgado convirtió la fotografía en un instrumento de denuncia, cuestionando las estructuras de poder que perpetuaban la injusticia en regiones marginadas.

Posteriormente, en Workers, Salgado recorrió más de 23 países entre 1986 y 1992 para capturar oficios en riesgo de extinción, desde mineros en India hasta pescadores en Indonesia. Este esfuerzo no solo preservó visualmente prácticas ancestrales, sino que evidenció cómo la industrialización y la automatización estaban transformando (y en muchos casos, eliminando) estos modos de producción. Las imágenes exponen entornos de explotación extrema, como trabajadores en fundiciones de acero con temperaturas superiores a 50°C o recolectores de azúcar en Cuba bajo jornadas extenuantes. Estas fotografías funcionaron como crítica visual de los sistemas económicos que priorizan la productividad sobre la dignidad humana.

Workers representó un puente entre su etapa inicial centrada en crisis humanitarias (como Sahel) y su posterior giro hacia el ambientalismo. Al mostrar cómo la explotación laboral y la degradación ecológica son caras de una misma moneda, anticipó temas clave de su obra posterior.

El proyecto Éxodos (2000) de Sebastião Salgado constituye un exhaustivo análisis visual de las migraciones masivas del siglo XX. Este trabajo marca un hito significativo, ya que representa la culminación de la representación del sufrimiento humano por parte de Salgado. Según sus propias palabras, experimentó un profundo sentimiento de repugnancia, lo cual marcó el inicio de su proyecto Génesis, donde se adentró en la fotografía de la naturaleza. Posteriormente, fundó el Instituto Terra que transformó la antigua hacienda ganadera de la familia Salgado en una Reserva Privada del Patrimonio Natural (RPPN), creando un «oasis» en un estado donde solo queda el 8% del bosque original. Demostró que es posible restaurar ecosistemas incluso en áreas severamente dañadas como lo ejemplifica la recuperación de 608 hectáreas de tierra.

El Capitaloceno y la crisis ambiental

El documental también puede interpretarse como una reflexión sobre el Capitaloceno, que surge como respuesta a la idea del Antropoceno (época geológica marcada por el impacto humano en el planeta), señalando que la actividad humana no es neutral, sino que está mediada por relaciones de poder, explotación económica y colonialismo inherentes al capitalismo (Moore, 2020). Las fotografías de Salgado muestran paisajes devastados que evidencian la magnitud de la crisis ambiental: selvas arrasadas, tierras áridas y comunidades desplazadas. Estas imágenes nos invitan a cuestionar nuestra relación con la naturaleza y a reconocer que el sufrimiento socioambiental no es solo un problema local, sino global.

En este sentido, La sal de la tierra se alinea con las preocupaciones socioantropológicas contemporáneas sobre cómo las prácticas del actual modo de producción están transformando el planeta de manera irreversible. Las historias de comunidades que han perdido sus hogares y medios de subsistencia debido al cambio climático y la explotación ambiental son un recordatorio de que el sufrimiento ambiental es un asunto complejo en el que interviene el poder económico, político y cultural.

La esperanza de la restauración ambiental

A pesar de la dureza de las imágenes y las historias, La sal de la tierra también ofrece un mensaje de esperanza y persistencia. El proyecto de reforestación liderado por Salgado y su esposa en su tierra natal en Brasil es un ejemplo de cómo la restauración ambiental puede ser una forma de sanar tanto el planeta como a las personas. Este esfuerzo muestra cómo las comunidades pueden enfrentar el sufrimiento socioambiental (Instituto Terra, 2025).

Conclusión

La sal de la tierra es mucho más que un documental sobre la vida de un fotógrafo, es un testimonio profundo del sufrimiento ambiental y sus implicaciones humanas. La película nos invita a reflexionar sobre cómo las prácticas humanas están transformando el planeta y cómo esas transformaciones afectan a las comunidades más vulnerables. Al mismo tiempo, ofrece una visión de esperanza, mostrando que la restauración ambiental es posible y que las acciones colectivas pueden ser una fuerza poderosa para enfrentar la crisis ambiental.

Bibliografía

Castillo Oropeza, O. A. y Delgado Hernández, H. (2024). Prolegómenos para una ecología política del sufrimiento socioambiental en América Latina. En Castillo-Oropeza, O. A. y Roca-Servat, D. (coords.), Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política: algunos debates contemporáneos en América Latina (pp. 27-46). CLACSO.

Colorado, Ó. (2013, 23 de febrero). Sebastião Salgado: Entre la fama y la sospecha. Óscar en fotos. https://oscarenfotos.com/2013/02/23/sebastiao-salgado/

Instituto Terra. (2025). Proyecto de recuperación de la Mata Atlántica.

Lissardy, G. (2015, 13 de abril). Galeano, «el amigo que adoraba escuchar historias». BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150413_entrevista_sebastiao_salgado_recuerda_galeano_gl

Moore, J. W. (2020). El capitalismo en la trama de la vida: ecología y acumulación de capital. Traficantes de sueños.

Vargas, A. (2014, 14 de junio). Sebastião Salgado lleva el espejo de la sociedad por todos lados. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2014/06/14/cultura/a02n1cul

Wenders, W. y Salgado, J. R. (Directores). (2014). The Salt of the Earth [La sal de la tierra] [Documental]. Amazonas Images / Decia Films.

-

gustavo.antro@gmail.com ↑