Edgar Allan Lara Paredes[1]

Museo Virtual Anáhuac

Fotografía 1: Amanecer en el Lago de Xochimilco, Xochimilco. Edgar Lara, 2023

Este artículo es una exploración de las transformaciones del Lago de Xochimilco y cómo estas han alterado la vida de sus habitantes. No se trata solo de un cambio físico en el territorio, sino de un profundo impacto en las prácticas cotidianas, en la memoria y en la identidad de quienes han vivido estas transformaciones. A lo largo del siglo XX, el proceso de urbanización ha convertido lo que alguna vez fue una región lacustre en un espacio dominado por la lógica de la ciudad. A través de un análisis histórico, geográfico y testimonial, se abordan los efectos de la expansión urbana en la biodiversidad, las prácticas culturales y las relaciones de poder en torno a la gestión del agua.

Contenido

El lago de Xochimilco fue un cuerpo de agua que abasteció de su líquido vital a varios pueblos que lo rodearon como San Lorenzo Tezonco, Xochimilco, Santiago Zapotitlán, Tláhuac, entre otros. Hoy lo identificamos más con la demarcación de la alcaldía de Xochimilco. Sin embargo, eso no siempre fue así, pues la desecación reconfiguró sus dimensiones originales.

El lago de Xochimilco se alza como un testigo silente de siglos de historia, configurado por la confluencia de culturas y la transformación constante del paisaje. En el periodo prehispánico, este cuerpo de agua posibilitó la pesca, la agricultura chinampera y el comercio interregional. Sin embargo, la caída de Tula (Anales de Cuauhtitlan, 1975) y la llegada de nuevos grupos a la cuenca de México alteraron paulatinamente las dinámicas de poder y el uso del espacio. Con la fundación de pueblos lacustres, el agua se convirtió en un recurso preciado y, a la vez, fuente de disputas territoriales.

A lo largo del virreinato, los habitantes mantuvieron prácticas agrícolas tradicionales basadas en la chinampa, pero debieron adaptarse a la introducción de nuevas estructuras políticas y religiosas. Durante el siglo XIX, la región afrontó los primeros grandes proyectos hidráulicos destinados a evitar inundaciones en la Ciudad de México. Estos trabajos dieron lugar a diques y canales que regularon el curso del agua, aunque también causaron la reducción progresiva del lago.[2]

Toda esa historia conformó una delimitación al lago y para el siglo XX, con la acelerada urbanización de la capital, el lago de Xochimilco fue sometido a una intensa extracción de agua para abastecer a la creciente población. Este proceso mermó su caudal y, junto con el relleno de zonas lacustres, transformó radicalmente el paisaje. Los antiguos canales se volvieron avenidas, las casas de tule se sustituyeron por construcciones de cemento y los habitantes comenzaron a enfrentarse a la contaminación y a la escasez de recursos. Aun así, perviven costumbres como la producción chinampera, testimonio de la relación ancestral con el agua.

En el presente, Xochimilco se halla sumido en una encrucijada: mantener su identidad lacustre o sucumbir a las presiones urbanas. Las chinampas enfrentan problemas de erosión, colapso y contaminación, pero también son objeto de iniciativas de rescate impulsadas por comunidades locales y organizaciones ambientales. Asimismo, el turismo intensivo, aunque genera ingresos, amenaza la sustentabilidad ecológica. Pese a todo, persiste la esperanza de revitalizar este patrimonio natural y cultural mediante proyectos que equilibren el uso del agua y la restauración de los canales. Así, Xochimilco podría resurgir como un espacio de armonía entre tradición e innovación.

El futuro del lago de Xochimilco depende de la adopción de políticas integrales que reconozcan su valor histórico, ecológico y social. Es indispensable fomentar la participación comunitaria en la toma de decisiones, invertir en la recuperación de los canales y promover prácticas agrícolas sostenibles. Asimismo, la educación ambiental, el control del turismo y la coordinación entre instituciones representan pilares para rescatar este escenario lacustre. Solo así se garantizará que las generaciones venideras puedan disfrutar de un entorno donde la convivencia armónica con el agua recupere su lugar central, honrando la herencia de quienes forjaron este singular espacio.

El lago de Xochimilco, hoy reducido a canales y fragmentos acuíferos, fue todavía a inicios del siglo XX un vasto cuerpo de agua que nutría la vida cotidiana y cultural de miles de habitantes. Inspirados en su pasado, presente y posible futuro, vale recordar la advertencia de Jacques Cousteau sobre la importancia vital del agua: sin ella, la subsistencia humana pende de un hilo. En la cuenca de México —antiguamente poblada por seis lagos—, Xochimilco se distinguía por sus manantiales cristalinos y su intrincado sistema de chinampas. Alimentado por ríos como el Mixcoac y el Magdalena, este lago ofrecía biodiversidad y recursos pesqueros que definieron el modo de vida de numerosos pueblos durante siglos.

Mapa 1: Vaso de Xochimilco, elaborado por la Comisión Hidrográfica de los Estados Unidos Mexicanos, ca. 1903, escala 1:10 000

Pero también llegó el progreso y con él la industrialización y la expansión urbana hacia la antigua región lacustre, provocando que sus manantiales y canales fueran entubados o rellenados para satisfacer la creciente demanda de agua potable en otras zonas de la ciudad. El deterioro de las chinampas, la tala de árboles en zonas montañosas y la imposición de drenajes con aguas residuales contribuyeron a la pérdida de calidad y cantidad del agua, al punto que hoy en día apenas se conservan vestigios de aquel esplendor acuático. Algunos canales se han vuelto calles —como la llamada Canal seco— y numerosos ojos de agua han desaparecido, ya sea por la presión inmobiliaria o el temor de los habitantes a que las autoridades los expropien.

Fotografía 2: Calle en Tláhuac. Edgar Lara, 2022

Pese a las transformaciones radicales, tradiciones lacustres y religiosas continúan vivas. En Tezonco, por ejemplo, la devoción a un antiguo manantial surgido durante la epidemia de cólera del siglo XIX pervive como testimonio de la fe popular en las propiedades benéficas del agua. Asimismo, en pueblos como Tláhuac o Xochimilco, la memoria de los manantiales “machos o hembras” mantiene viva la visión ancestral de la naturaleza como entidad dotada de voluntad y poder.

Y esto es lo que quiero expresar, porque para mí el lago es un zombi o Frankenstein, un ser viviente que aún existe por ayuda del hombre y que al mismo tiempo está lleno de cicatrices y heridas, pues gran parte del lago se ha extinguido.

Al norponiente de esta antigua región lacustre se ubica San Lorenzo Tezonco, hoy parte de la alcaldía Iztapalapa. A inicios del siglo XX, este pueblo compartía orillas con el lago de Xochimilco, aprovechando parajes como la llamada “Laguna de Patos”, donde abundaban aves y peces que complementaban la dieta local. En la actualidad, la zona se encuentra poblada de colonias que suelen inundarse durante las lluvias, pues el agua busca su curso original a través de suelos antaño inundables. Además, se han asentado grandes complejos comerciales cuyos cimientos se ven comprometidos por el subsuelo lacustre, lo que evidencia el conflicto entre la urbanización acelerada y la memoria hidráulica de la región.[3]

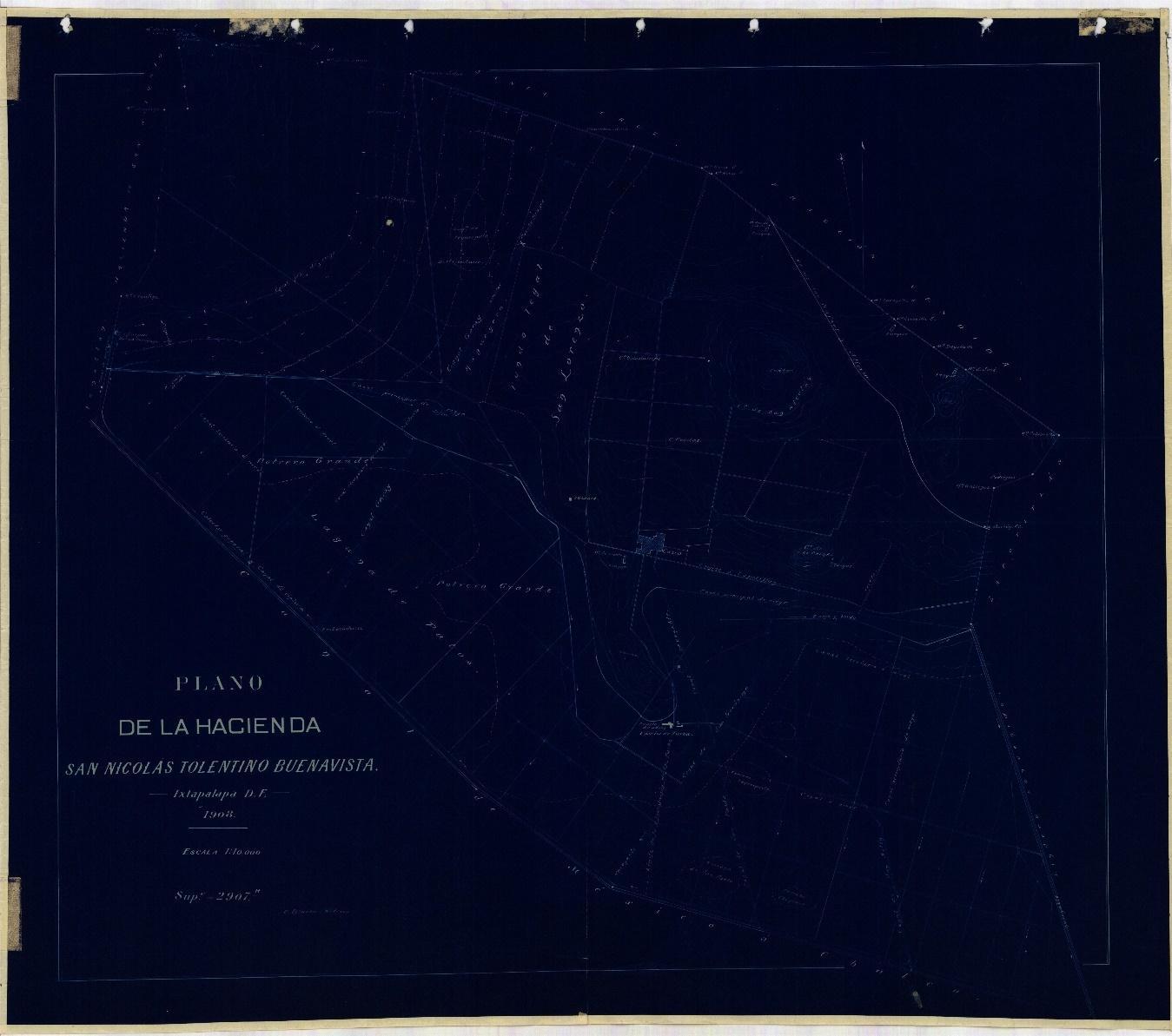

Mapa 2: Hacienda de San Nicolás Tolentino en 1908, Mapoteca Orozco y Berra, folio 1311-CGE-725-A

La vida cotidiana en Tezonco se entrelazaba con la caza de aves y la pesca artesanal, acciones comúnmente llamadas “armadas”. Doña Ignacia Fuentes[4] recordaba cómo su padre llevaba una canoa y redes para atrapar patos, carpas o ranas, mientras ella acarreaba la escopeta y la comida para los animales. Tal dinámica familiar, tan cercana al agua, revela la importancia que el lago tenía para la subsistencia. Sin embargo, con el paso de las décadas, diversas obras hidráulicas y políticas públicas desviaron las aguas de Xochimilco para la protección de la Ciudad de México, afectando gradualmente a los pueblos lacustres.

Un ejemplo notable es el Canal de Garay, concebido tras la guerra con Estados Unidos en 1846. Al romperse los diques de Mexicaltzingo para anegar zonas estratégicas, el excedente hídrico se redirigió a través de un nuevo canal que enlazaba Xochimilco con el Lago de Texcoco. Décadas después, esta vía pasó a llamarse Periférico Oriente, transformando una solución hidráulica decimonónica en una gran arteria urbana.[5] En el transcurso de ese proceso, múltiples canales menores terminaron desapareciendo o convertidos en calles, mientras las avenidas principales conservaron la traza de los antiguos cauces.

Hoy, esas tierras son conjuntos habitacionales y centros comerciales que en ciertas temporadas se llenan de humedad y salitre, recordando de esa manera que alguna vez todo esto fue laguna. Pero el lago no también llegó al oriente donde se encuentra Tláhuac.

Tláhuac se distingue entre los pueblos del oriente de la región por conservar todavía algunos rasgos lacustres, aunque su relación con el agua ha cambiado drásticamente a lo largo del último siglo. A principios del siglo XX, este pueblo se rodeaba de chinampas, canales y lagos interconectados con el cercano Lago de Chalco mediante un dique-camino que limitaba los escurrimientos de oriente a poniente. Actualmente, sin embargo, sus habitantes enfrentan problemas urbanos similares a los de las zonas más densamente pobladas: grietas en el subsuelo que evidencian el antiguo carácter lacustre, la insuficiencia del transporte público y la falta de agua potable.

A pesar de su localización distante del centro metropolitano, Tláhuac siguió un proceso de urbanización que transformó antiguos ejidos y parcelas en áreas residenciales. El deterioro ambiental se hizo patente al disminuir progresivamente la producción agrícola: pocos campesinos mantienen las técnicas tradicionales y cada vez más chinampas se han convertido en terrenos habitacionales. En las primeras décadas del siglo XX, este pueblo contaba con cerca de mil setecientas personas, y su traza comprendía numerosos canales en forma de cuadrícula; hoy casi todos han sido rellenados para abrir paso a calles, quedando apenas vestigios de un pasado lacustre en la toponimia, como la calle Canal Seco.

Aun así, Tláhuac todavía conserva ciertas áreas que evocan su conexión ancestral con el agua. El Lago de los Reyes, aunque menguado en extensión, permanece como testimonio de la tradición chinampera y la vida lacustre que caracterizaron al pueblo. A su alrededor se alzan barrios y espacios anteriormente ocupados por humedales, ahora urbanizados. Según narran algunos pobladores, en épocas pasadas las festividades incluían la “sanjuaneada” —una costumbre con raíces prehispánicas— durante la que grupos de vecinos se reunían para bañarse y celebrar en los ojos de agua que brotaban en la zona.

Fotografía 3: Lago de los reyes. Edgar Lara, 2020

Las leyendas y mitos que circulan en Tláhuac refuerzan este vínculo con lo sagrado y lo desconocido. Figuras como el Charro Negro o el remolino aparente, referidas en la tradición oral, apuntan a la antigua cosmovisión que otorgaba carácter viviente a fenómenos naturales. Además, los manantiales como El Gavilán y Acuexcómatl evidencian la riqueza hídrica que existía y que, en gran medida, fue entubada para abastecer a la creciente urbe. Así, el caso de Tláhuac ilustra de manera elocuente cómo el arraigo a la cultura lacustre coexiste con las demandas urbanas, creando un crisol de tradiciones, desafíos ambientales y la búsqueda, todavía vigente, de un equilibrio entre el pasado lacustre y las presiones de la modernidad.[6]

Quizá el sur del lago es la parte qué más se conserva. El sur de la antigua región lacustre de Xochimilco está compuesto por una diversidad de pueblos que, pese a compartir desafíos similares a los del norte y oriente, destacan por su atmósfera festiva y sus vínculos ancestrales con el agua. Existe un refrán muy extendido: “en Xochimilco hay más fiestas que días”, y, en efecto, quienes habitan o visitan con frecuencia estos pueblos pueden atestiguar esa constante celebración. Sin embargo, para muchos habitantes de la zona, la fiesta se asocia también al caos vial. Basta una pequeña obstrucción en la avenida México-Xochimilco —la principal vía de comunicación con el resto de la ciudad— para desencadenar embotellamientos de horas, y las celebraciones suelen agravar la congestión vehicular.

La problemática del agua en estos pueblos del sur es tan grave como en el resto de la región. La urbanización ha seguido avanzando sobre lo que antes fueran chinampas y canales, mientras que la falta de fuentes limpias de abastecimiento obliga a los agricultores a regar las hortalizas con aguas residuales. El olor a drenaje persiste cerca de los exembarcaderos, donde antes se navegaba en trajinera y hoy se vierten aguas negras. Esta degradación medioambiental ha acelerado la salinización de la tierra, poniendo en jaque los cultivos y mermando la biodiversidad originaria.

Fotografía 4: Garza sobre llanta. Saúl Juárez, 2024

Entre los pueblos más relevantes de esta zona se encuentra Tulyehualco, a los pies del cerro Teuctli, que forma parte de la sierra del Chichinautzin. A inicios del siglo XX, Tulyehualco contaba con alrededor de 2750 habitantes, cifra que luego creció gracias al comercio y al turismo, reforzado por vías como el antiguo tranvía de mulas y, posteriormente, el tranvía eléctrico. Más tarde, los microbuses reemplazaron estos sistemas, transformando la dinámica cotidiana y el paisaje. Al interior del pueblo abundaban los ojos de agua, a tal punto que, según el investigador Antonio Peñafiel, no resultaba factible contarlos todos. El principal manantial de Tulyehualco —conocido como Calyecac— poseía más de cinco metros de profundidad y medía diez metros de ancho; en ciertas temporadas, el agua presentaba tonalidades rojizas por la presencia de organismos microscópicos. En la actualidad, su antigua ubicación es un terreno reseco, testigo mudo de un pasado en el que el agua cristalina alimentaba chinampas y era motivo de identidad local (Peñafiel, 1884, p. 83).

Continuando hacia el poniente se localiza San Luis Tlaxialtemalco, que a principios del siglo XX apenas superaba las 400 personas. Allí se encontraba un gigantesco manantial llamado Acuexcómatl, descrito por Peñafiel como “el más corpulento de todos los del Valle de México”. Medía unos veinte metros de ancho por casi doce de profundidad, alimentado por varias bocas subterráneas. Lamentablemente, este afluente sufrió las mismas medidas de entubamiento que otros manantiales de la región, destinadas a surtir agua al creciente Distrito Federal. Con los años, el caudal fue disminuyendo hasta secarse por completo en la década de 1960. Hoy, en su emplazamiento se alza un parque ecológico y un par de oficinas gubernamentales dedicadas a programas ambientales, mientras la tierra aún se hunde en tiempos de lluvia en un charco que evidencia la memoria hídrica del lugar.

Fotografía 5: Cicatriz del Acuexcómatl. Edgar Lara, 2022

De forma similar, San Gregorio Atlapulco, con más de 2700 habitantes hacia 1900, se caracterizaba por poseer numerosos ojos de agua que desembocaban en un embarcadero cercano a la laguna de Xochimilco. La navegación en canoas, el lavado de hortalizas y la pesca formaban parte esencial de la vida cotidiana. En el presente, el embarcadero luce descuidado: recibe descargas de aguas residuales, y la gente ha pintado un mural rememorando la añeja relación con el lago. Aquellos manantiales monumentales, como el de San Gregorio, con 15 metros de anchura y 9 de profundidad, se quedaron en los registros de los antiguos ingenieros y en la memoria oral de sus habitantes. Al oriente de este pueblo se encuentra Santa Cruz Acalpixca, en la misma línea de la sierra, con una traza de canales que vinculaba sus manantiales al gran lago.

Para muchos lugareños, el lago no solo era paisaje, sino un sustento económico y espiritual. Fiestas como la “sanjuaneada” —una mezcla de tradición prehispánica con devoción cristiana— se llevaban a cabo en las orillas de los manantiales. Personas de diversas comunidades se congregaban para bañarse en esas aguas y, en ocasiones, entablar relaciones personales que derivaban en matrimonios. Las antiguas creencias, como las leyendas de sirenas, charros negros o remolinos que emanaban del lago, evocan la cosmovisión indígena que confería una cualidad sagrada a la naturaleza.

Sin embargo, la expansión urbana derivó en la sustitución de las antiguas chalupas por mototaxis y en la obstrucción de los canales con desperdicios. La mayor parte del agua que transcurre hoy por los cauces se compone de aguas tratadas o residuales, y los espacios chinamperos se van fragmentando para dar paso a construcciones. Varios agricultores se han visto forzados a dejar sus siembras o a emplear agroquímicos con tal de sostener sus cosechas en un ambiente cada vez más hostil.

En suma, los pueblos del sur de la región, como Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca, comparten la herencia de un espléndido escenario lacustre que les otorgó identidad y sustento durante siglos. Si bien la urbanización y las obras hidráulicas del siglo XX —y posteriores— deterioraron seriamente la calidad de su agua y su medio ambiente, estos pueblos aún poseen vestigios culturales y ecosistémicos que podrían aprovecharse en proyectos de rescate y de educación ambiental. Las múltiples festividades, los mercados locales y las tradiciones culinarias derivadas de la pesca y la agricultura chinampera revelan que, a pesar de la desecación y la contaminación, el espíritu lacustre perdura en la vida diaria de sus habitantes. Quizá la única forma de garantizar un futuro sostenible para la región sea recuperar, al menos de manera parcial, la relación histórica con el agua, impulsando soluciones integrales que involucren tanto a la comunidad como a las autoridades gubernamentales en la protección de estas singulares aguas y tierras.

El porvenir de Xochimilco se sostiene en un punto crítico: por un lado, las tendencias urbanas y la falta de regulación podrían perpetuar la degradación ambiental; por el otro, un creciente movimiento social y académico presiona para rescatar lo que queda de su ecosistema lacustre. Dos rutas se vislumbran.

En la primera opción, la urbanización implacable absorbe los últimos humedales. La falta de agua potable se recrudece, y la contaminación asfixia a la escasa fauna nativa. Las necesidades legítimas de vivienda empeoran esta situación.[7] Las trajineras se convierten en meras atracciones turísticas sin base ecológica real, y las chinampas desaparecen bajo el concreto. La erosión se intensificará, surgirá una crisis alimentaria local y la pérdida de identidad cultural ocasionará que las nuevas generaciones ignoren por completo el legado lacustre. A la larga, Xochimilco se volvería un símbolo de la indiferencia colectiva ante el colapso ambiental, asumiendo un papel lamentable en la narrativa del antropoceno donde la actividad humana extingue sin reparo los tesoros naturales.

La segunda opción, sin embargo, apuesta por la restauración integral. La ciudadanía, cooperativas de productores y el gobierno local emprenden acciones conjuntas para rescatar canales y manantiales. La aplicación de nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales permitiría reinyectar agua limpia al subsuelo y controlar la contaminación. Al mismo tiempo, se revitalizarían las chinampas mediante programas de agroecología, reintroduciendo cultivos nativos y empleando métodos orgánicos para proteger la salud del suelo. Los circuitos turísticos sostenibles se combinarían con labores de educación ambiental, fortaleciendo la conciencia ciudadana y la economía local. Bajo este escenario, Xochimilco recobraría vitalidad, los habitantes recuperarían el orgullo de su historia lacustre y su biodiversidad se vería rejuvenecida.[8]

Elegir entre la extinción o la supervivencia depende de la voluntad colectiva. Mientras existan voces dedicadas a la conservación y el diálogo entre sociedad y gobierno, la esperanza de preservar Xochimilco como un legado vivo del antropoceno sigue en pie.

Reflexiones finales

El lago de Xochimilco no es solo un espacio físico ni un pasado romántico que resuena en la memoria de sus habitantes. Se trata de un escenario donde cultura, economía y naturaleza han confluido por siglos. Su transformación —de una vasta región lacustre a canales residuales rodeados de asfalto— expone la complejidad de un territorio en el que el progreso urbano y las tradiciones locales chocan y se entrelazan.

A pesar de las adversidades, las historias orales, las fiestas y la práctica chinampera indican que existe aún una fuerte identidad lacustre que podría encauzar acciones de regeneración. En última instancia, la revitalización de Xochimilco dependerá del compromiso de autoridades, comunidades e investigadores para equilibrar la necesidad de desarrollo con la protección de los bienes naturales. Reconciliar el crecimiento urbano con la conservación no solo es deseable, sino también urgente para prevenir la erosión de un patrimonio colectivo.

Este artículo ha mostrado un mosaico de contextos: desde la explotación hidráulica de siglos atrás hasta la actual crisis ambiental. Si se adoptan medidas sostenibles —como la reintroducción de prácticas agroecológicas y la concientización ciudadana— Xochimilco podría dejar de ser un lago “zombi” y recobrar su vitalidad ancestral. De lo contrario, el declive de sus aguas cristalinas y la desaparición paulatina de sus chinampas confirmarán un desenlace lamentable de cara a las futuras generaciones.

Referencias

Ayala Espinosa, C. (2019, 14 de mayo). Agua, una de las principales preocupaciones en Iztapalapa. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/estados/Agua-una-de-las-principales-preocupaciones-en-Iztapalapa-20190514-0012.html

Estrada, D. (2024, 2 de agosto). Crean colonia irregular en Tláhuac tras despojo de tierra. El Sol de México. https://oem.com.mx/elsoldemexico/metropoli/crean-colonia-irregular-en-tlahuac-tras-despojo-de-tierra-13083758

de Garay, F. (1888). Memoria sobre obras hidráulicas en el Valle de México. Tipografía X, México.

Martínez Díaz, B. (2019). In Atl, in Tepetl: Desamortización del territorio comunal y cosmovisión náhuatl en la región de Tláhuac (1856-1911). Libertad Bajo Palabra.

Peñafiel, A. (1884). Memoria sobre las aguas potables de la capital de México. Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento.

Umbral Axochiatl [Página de Facebook]. (s. f.). https://www.facebook.com/Umbral-Axochiatl/ (visitada el 25 de mayo de 2025).

Velázquez Rodríguez, P. F. (1975). Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlán y Leyenda de los Soles (2ª ed.). UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas.

- Correo electrónico: edgar_motolinia@hotmail.com ↑

- Véase de Garay, 1888. ↑

- Véase Agua, una de las principales preocupaciones de Iztapalapa (Ayala, 2019). En https://www.eleconomista.com.mx/estados/Agua-una-de-las-principales-preocupaciones-en-Iztapalapa-20190514-0012.html ↑

- Entrevista a Ignacia Fuentes Valencia, por Edgar Lara. Iztapalapa, San Lorenzo Tezonco, 2020 ↑

- Véase de Garay, 1888. ↑

- Véase Capítulo 3 en Martínez Díaz, 2019. ↑

- Véase Crean colonia irregular en Tláhuac tras despojo de tierra (Estrada, 2024). En https://oem.com.mx/elsoldemexico/metropoli/crean-colonia-irregular-en-tlahuac-tras-despojo-de-tierra-13083758 ↑

-

Existen decenas de grupos que buscan la conservación, uno de ellos está en Facebook como “Umbral Axochiatl”. ↑