Ludka de Gortari Krauss[1]

CIESAS Ciudad de México

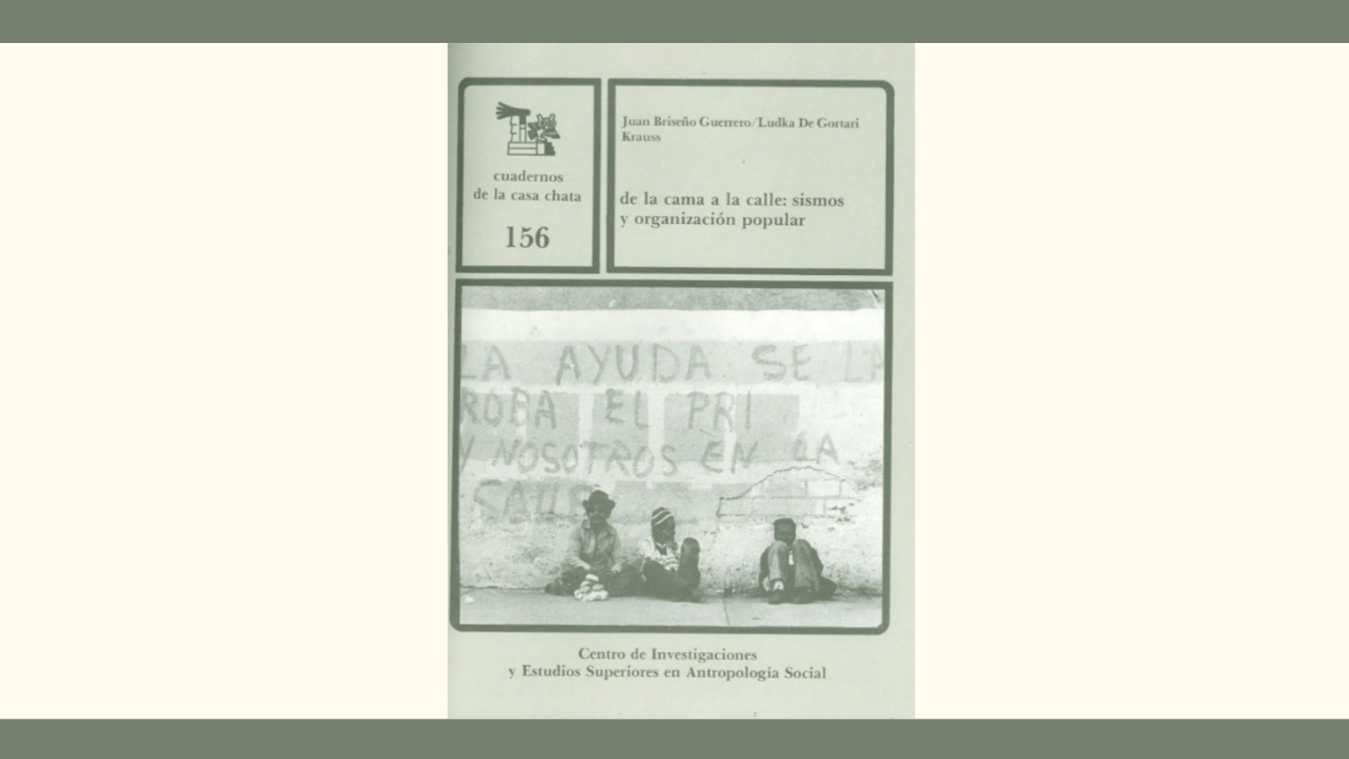

Portada de De la cama a la calle: sismos y organización popular

Virginia me invita, junto con los demás participantes en las publicaciones (de 1987) sobre sismos de 1985, a propósito de que han pasado 40 años, “a colaborar (…) con una pequeña reflexión, similar a la que hicieron en su momento, pero 4 décadas después”. Mi primera reacción fue que me quedaba muy lejos, lo publicado fue producto de un tipo investigación en campo que no volví a realizar. Han pasado 40 años y se pueden destacar las múltiples investigaciones y publicaciones, la construcción de una metodología y línea de investigación sobre riesgos y desastres, también hay que considerar que esos años son más que los que tenía entonces.

Pero Virginia también sugirió algunas preguntas que me hicieron pensar que sí tenía algo que compartir ahora. Las preguntas: ¿por qué en ese momento acepté participar en esa iniciativa? ¿qué efectos tuvo esa experiencia en mi vida profesional y/o personal? Con ellas incursionamos, ya no en una nueva línea de investigación antropológica, sino en la introspección y recuento de la vida.

Virginia García Acosta, en su texto Estudio histórico-antropológico de los desastres. De los sismos de 1985 a la pandemia de covid-19 y al Antropoceno, se refiere así a nuestra publicación:

Juan Briseño Guerrero y Ludka De Gortari Krauss, De la cama a la calle: sismos y organización popular (1987). Carmen Icazuriaga aparece como colaboradora de este estudio que se llevó a cabo en dos vecindarios del centro de la Ciudad de México, centrado en un tema específico: “las formas de organización y cooperación, con énfasis en el apego a la identificación del barrio, la cultura política y la solidaridad, como formas atávicas de estrategias de sobrevivencia” (García Acosta, 2025: 8).

La destrucción y las víctimas de 1985, sin precedentes en lo que llevaba de vida

Ante una situación tan apremiante tuve la fortuna de estar colaborando como suplente de la suplente de la secretaria de Organización del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, CEAS, con Lourdes Arizpe como presidenta del Colegio, quien muy pronto, ante el desastre convocó a los agremiados y a las instituciones de antropología, para buscar la forma de colaborar.

Fue así que participamos en la realización de encuestas y censos, diseñados por investigadores del IIS de la UNAM y del INAH, también en la organización de foros y coloquios, así como en la redacción de comunicados públicos en los que se expresaban puntos de vista y juicios profesionales sobre la situación y las alternativas para solucionar, a la vez que se apoyaba tanto a las víctimas que se quedaron sin casa como a aquellos que estaban participando en el rescate de personas atrapadas por los derrumbes de edificios.

En los primeros días, además de medio enterarnos por los noticieros, fuimos a algunas de las zonas más afectadas como la Calzada de Tlalpan, el Centro Histórico o Paseo de la Reforma.

La información más emotiva provenía de mis hermanos que vivían en la colonia Roma y estaban ayudando a mover escombros para llegar a los atrapados, comentaban la desesperación ante quienes acordonaban zonas y declaraban que ya no había sobrevivientes y que entrarían las máquinas a demoler edificios, que dinamitarían. En algunos casos los vecinos y parientes lograban seguir con la tarea. Flotaba la desconfianza sobre la demolición como forma de eliminar la evidencia de que no se respetaban las normas de construcción y ocultar a los responsables.

La colaboración de profesionistas no sólo fue con antropólogos y sociólogos, también fue con ingenieros y arquitectos, muy importante para determinar la situación de los inmuebles, para que sus habitantes no corrieran riesgos, pero también para respaldarlos en los casos en los que se pretextaba la mala situación del edificio para desalojarlos, por las rentas congeladas y no por los daños estructurales.

Retomando, que individualmente era una experiencia inédita, la angustia por la destrucción y la pérdida de vidas se contrastaba con la emoción de ver cómo los grupos de personas resolvían situaciones ante la falta de presencia de las instituciones, se hablaba de acciones solidarias, de vecinos y familiares, pero también de profesionistas y conciudadanos; era ver a un conglomerado social trabajando para lograr objetivos comunes, el momento se vivía como el todo, pero en realidad fueron momentos.

También, entonces, una de las tareas de apoyo era confeccionar cubrebocas para quienes estaban en las labores de rescate entre escombros. Como colegio y profesionistas las tareas propuestas fueron:

[…]

2. Recopilar materiales de entrevistas, observaciones y encuestas sobre los efectos sociales de los sismos y para ello se elaboró posteriormente una guía temática.

3. Formar un centro de acopio de información y hemerografía en el Museo Nacional de Culturas Populares. Este archivo ha seguido enriqueciéndose – durante todo este año, y está a disposición de investigadores, en ese local.

4. Participar con los brigadistas y los organizadores populares en las labores para la reconstrucción. (CEAS, 1986: 13)

En este ambiente extraño, de emociones a flor de piel, la iniciativa de Eduardo Matos, director del CIESAS, de estudiar los procesos sociales que se sucedían a raíz de los sismos, constituyó una oportunidad de aprovechar los instrumentos de nuestra disciplina para documentar los hechos y colaborar en las soluciones.

Darnos el tiempo para acercarnos al día a día de quienes a consecuencia de los sismos tenían que vivir en el albergue, veían amenazada la permanencia en la vivienda o veían la circunstancia como oportunidad para mejorar. Además de utilizar la guía propuesta por el CEAS.

La relación fraternal con los integrantes de la organización vecinal de la colonia Guerrero, permitió la concertación con un grupo de antropólogos para recibir recursos, provenientes de la venta de grabados donados por Francisco Toledo, para la reconstrucción de viviendas. Este fue un proceso independiente del organizado por el INBA y da cuenta del ambiente colaborativo, creativo y de autonomía que se vivió.

Hasta aquí por qué atendí a la convocatoria de Matos, a continuación, cómo impactó en la orientación de mi actividad académica y laboral.

Esta experiencia acentuó la necesidad personal de que mi trabajo sirviera más directamente para mejorar las situaciones de injusticia o desigualdad. Aunque volví a mi investigación sobre las formas de organización de los talleres alfareros, pronto solicité licencia como investigadora y me incorporé a la administración pública, donde, con diferentes responsabilidades, estuve 26 años, alejada de estos temas.

Ahora, releyendo el Desplegado en Prensa que publicó el CEAS el 26 de septiembre de 1985, me inquieta que no sé si hubo estudios que dieran seguimiento a lo propuesto:

2). Hacemos un llamado a que se reconozca y se respete la capacidad organizativa y de solidaridad que ha demostrado la sociedad civil de la ciudad de México. Esta acción nos alienta a pensar que puede ser posible la reconstrucción más humana de nuestro entorno social.

3). Pedimos que no se reconstruyan los edificios públicos afectados, a fin de que se utilicen los terrenos que ocuparon para áreas verdes de la ciudad.

4). Sugerimos que esta seria situación se aproveche positivamente para poner en práctica un adecuado programa de desconcentración de la administración pública y de creación de nuestros polos de desarrollo.

5). Proponemos que los sectores público y social, ofrezcan su decidido apoyo en posibilidades de empleo y garantías de desarrollo, para todos aquellos que deseen comenzar una nueva vida en el interior de la República.

6). Exigimos que se revisen detalladamente las normas de construcción, y que se tomen medidas severas que imposibiliten evasiones y supervisiones fraudulentas en la construcción. (CEAS, 1986: 11 y 12)

Puedo recordar que, con dificultades, pero se tomó en cuenta la capacidad organizativa de algunos sectores capitalinos, también que algunos predios ocupados por edificios públicos afectados se convirtieron en espacios verdes, también que se intentó un programa de desconcentración de la administración pública, algo sobre modificaciones al Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, aprovechando que han pasado 40 años. Ahora Google, que entonces no existía, me ayudó a ver el recuento presentado en 2023 por el Dr. Oscar M. González Cuevas, sobre 100 años de reglamentación de la construcción en la Ciudad de México, preparado para el año 2020, pero la presentación se pospuso por la pandemia de covid-19.

Respecto al punto 6 del Desplegado, queda claro que se modificaron las normas de construcción, desde el mismo año 1985 y dos años después, pero en cuanto a las “evasiones y supervisiones fraudulentas”, hasta 2010 se creó el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. Me detengo, más o menos a tiempo: lo que tengo que escribir ahora no puede ser el resultado de un estudio de seguimiento, eso tendría que ser un nuevo proyecto de investigación, una vez más extraño a Lucía y lo que habíamos platicado de hacer proyectos de evaluación de políticas públicas.

Lo que ahora puedo referir es cómo la experiencia de participación en 1985, con la expectativa de entender cómo se vive esa empatía, cómo surgen esas ganas de colaborar con otros para ayudar a quienes lo necesitan, percibir cómo cobraban vida comunidades, como unidades sociales en acción —aunque fuera en tiempos acotados, lo que lleva a reconocer que fueron unidades sociales efímeras—, esto qué efectos tuvo en mi vida.

Esta experiencia aunada a otros factores, me ha llevado a valorar a la interacción comprometida como elemento en la producción de conocimiento. Hoy día se habla de investigación colaborativa.

Implicó asumir por primera vez el papel de antropóloga no como académica, y de alguna manera me preparó para tomar responsabilidades operativas y de gestión, incorporando conocimientos y metodologías propias de la antropología.

En 1989, siendo subgerente de apoyo a zonas indígenas en el Programa Rural de DICONSA, el director general me solicitó que le dijera cuántas de las 22 mil tiendas campesinas eran indígenas. Pensé que podía conseguir una lista de los municipios indígenas y relacionarla con la lista de tiendas en la cual se registraba en qué localidad y municipio se ubicaban. No fue posible conseguir la primera lista. Es decir, la sistematización académica no se había desarrollado lo suficiente en ese sentido, como para proporcionarnos esa herramienta.

Luz María Valdés había trabajado los datos del X Censo General de Población y Vivienda 1980, e identificó más de 500 municipios con 70% y más de población hablante de lengua indígena, pero abandoné la búsqueda por ese camino y opté por la identificación directa del personal en campo. En reuniones con gerentes y supervisores de tiendas campesinas solicité que identificaran a las tiendas que atendían a población indígena en su área de trabajo. Para hacerlo tomarían en cuenta la lengua, la indumentaria, las formas de organización y la autoadscripción. En algunos casos esto no era suficiente y llegamos a plantear que también podrían tomar en cuenta “si los trataban como a indígenas” (de Gortari, 2011: 588).

La identificación y cuantificación de la población indígena era un tema no resuelto, pero pronto el Instituto Nacional Indigenista, tomando como antecedente el trabajo de Luz María Valdés, hizo una propuesta metodológica. “Con la orientación de Arturo Warman como director del Instituto Nacional Indigenista, en la subdirección de Investigación, coordinados por Maya Lorena Pérez y Arnulfo Embriz, trabajaron intensamente los datos del Censo de 1990 y en 1993, siendo director Guillermo Espinosa, se publicó: Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 1990.”[2] (de Gortari, 2017: 1)

Como Directora General de Educación Indígena, (DGEI) de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP, fue muy importante haber tenido contacto con los dos programas de Formación de Etnolingüistas, coordinados por el maestro Luis Reyes y auspiciados por el CIESAS, el INI y la DGEI (1977-1980 y 1983-1986):

[…] Para la elaboración de los libros en lenguas indígenas retomamos la estructura, propósitos y enfoques pedagógicos establecidos en el Plan y Programas de Estudio 1993 para la Educación Primaria, con adecuaciones a concepciones propias de cada cultura y lengua. […]

En dos años conformamos 54 equipos, coordinados por el maestro y etnolingüista Eleuterio Olarte, buscamos a maestros y etnolingüistas que ya hubieran participado en elaboración de libros o que tuvieran alguna experiencia de escritura, […] Organizamos talleres para analizar plan, programas y libros nacionales y construir la propuesta de cada libro en lengua indígena, no se trataba de hacer traducciones sino retomar la propuesta pero adecuada a las características lingüísticas y culturales.

Hubo momentos de parálisis porque no se llegaba a acuerdos respecto a cuál alfabeto usar, para algunas lenguas se contaba con escrituras desde el siglo XVI, del Instituto Lingüístico de Verano, de Academias de la Lengua, de escritores y de etnolingüistas. Se optó por alguna a sabiendas que con el tiempo se podría modificar una vez que se ampliara el uso. (de Gortari, 2011: 588 y 589)

Desde el CIESAS, durante la pandemia, a través de videoconferencias, tuve el gusto de colaborar con Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, en la construcción de la cédula de información para la realización del Catálogo Nacional de Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Que será un instrumento de gran utilidad para la aplicación de políticas públicas.

Además, la experiencia práctica de utilizar las bases de datos para programar con el personal operativo la identificación y el registro de comunidades, también a través de videoconferencias, me hizo evidente la riqueza de la colaboración entre academia y operación.

He querido en este texto destacar el valor de salir de vez en cuando de las torres de marfil, para colaborar con los sujetos de estudio, pero también con instituciones con responsabilidad hacia la población, de diseñar e instrumentar políticas públicas. Nuestra práctica como antropólogas puede aportar elementos para mejorar situaciones, a la par que se nutre el conocimiento.

Referencias

Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) (1986, septiembre). Boletín del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C., 4ª Época. https://ia800805.us.archive.org/28/items/BoletinCEAS1986.4/CEAS%201986-4a%20Epoca-04.pdf

de Gortari, L. (2011). Antropología y servicio público federal. En Inventario Antropológico. Anuario de la Antropología Mexicana. Volumen 9, 2007-2008 (pp. 587-591). UAM-Iztapalapa, Red MIFA, Universidad Autónoma de Yucatán.

de Gortari, L. (2017). Orientaciones Arturo. En Memorias sobre Arturo Warman. Cátedra Interinstitucional Arturo Warman. https://www.catedrawarman.unam.mx/pdf/LudkaGortari.pdf

Embriz, A. (coord.) (1993). Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 1990. Instituto Nacional Indigenista.

García Acosta, V. (2025). El estudio histórico-antropológico de los desastres : De los sismos de 1985 a la pandemia de covid-19 y al Antropoceno. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

González Cuevas, O. M. (2023, 27 de marzo). Una revisita en su centenario a los reglamentos de construcción de la Ciudad de México [Conferencia]. En Info CECIC-Ingeniería Civil, Historia de los reglamentos de construcción de la Ciudad de México [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=OpWsGZuhVH4

Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 05 de noviembre de 2010. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de mayo de 2012.

https://www.aldf.gob.mx/archivo-b7879f89700a15f3af40d0e36f28bb6e.pdf

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Reglamento publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de enero de 2004. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 17 de junio de 2016.

https://paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2017/RGTO_CONSTRUCCIONES_17_06_2016.pdf

- Correo: ludka@ciesas.edu.mx ↑

-

Arnulfo Embriz, (coord.), Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 1990, México, INI, 1993. ↑