María Antonia Méndez Mercado[1]

Artista visual

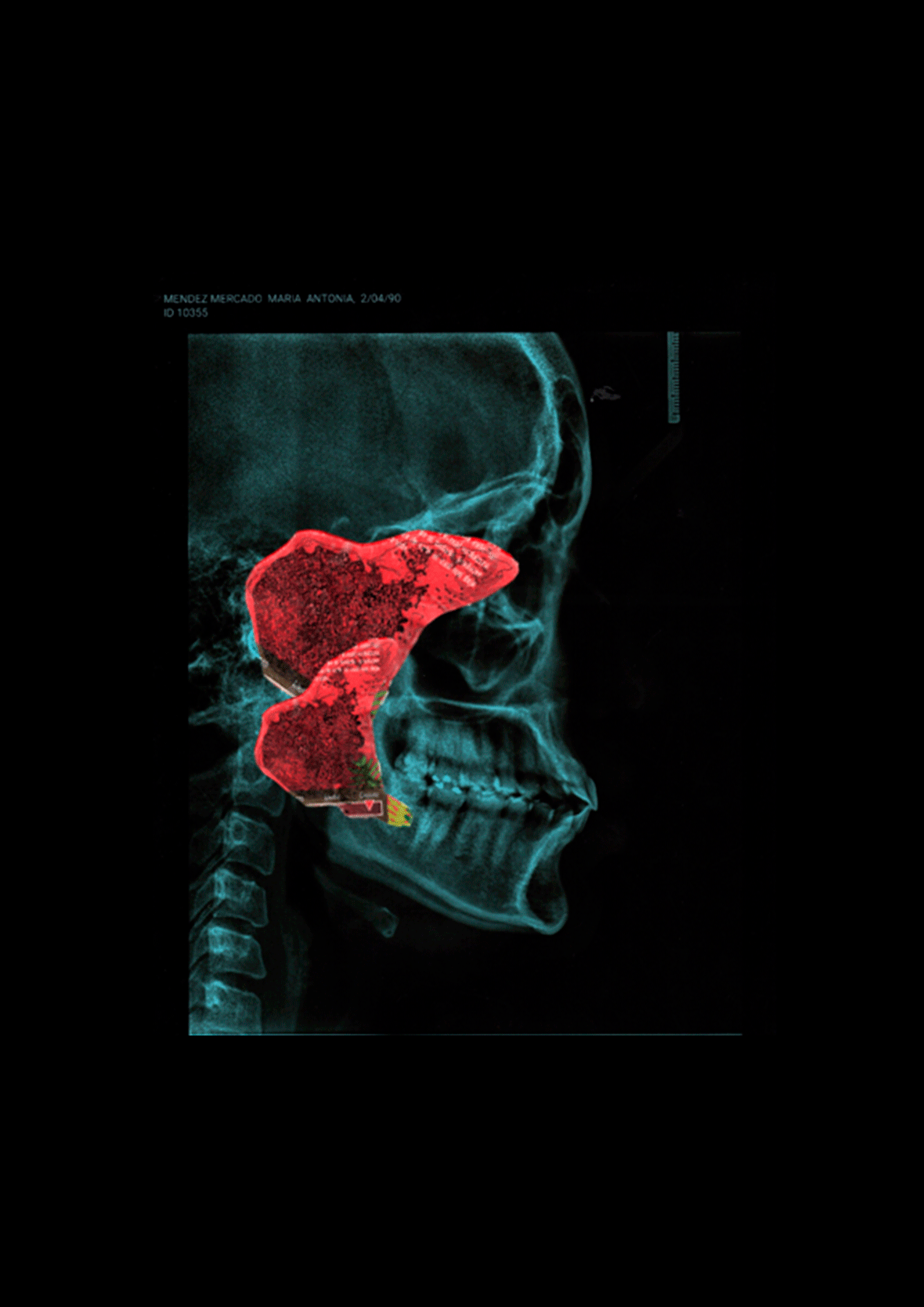

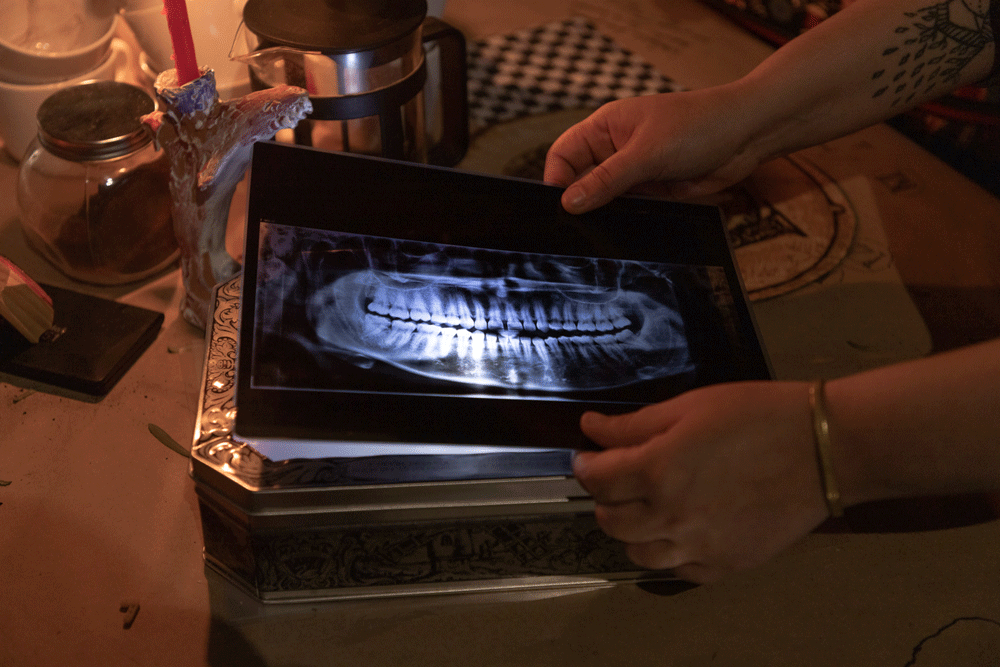

Imagen 1: Título: Raíces desjuiciadas de café, 2021. Descripción: Collage radiografía dental.

Palabras clave: Sedimento, Glosario botánico, Lectura de café, Etnografía multiespecie, Mata desjuiciada.

Resumen

Mata desjuiciada de café es una propuesta etnográfica que entrelaza práctica artística (magia), experimentación botánica, lectura de adivinación como método de observación y perspectiva multiespecie, desde una escritura creativa que se sale de los formatos académicos convencionales. Se inscribe en el campo de la antropología visual y sensorial, adoptando un estilo híbrido que combina narración autoetnográfica, lenguaje poético, saberes orales y registros gráficos para vincular lo académico con lo íntimo, lo científico con lo mágico, lo vegetal con lo humano.

Esta escritura situada se propone como una estrategia de apertura epistemológica: no solo describe, sino que convoca. Desde esta perspectiva, la lectura de café no es metáfora, sino método de conocimiento. En este texto, el sedimento que queda en la taza trasciende su función simbólica: se convierte en medio de observación, escucha y articulación multiespecie.

La pieza central del relato es una raíz de café que crece en la boca humana, abriéndose paso por las muelas del juicio. Esta imagen –a la vez botánica y corporal– opera como umbral narrativo para explorar vínculos más-que-humanos que se tejen en la cotidianidad de la investigación. A partir de una experiencia personal de extracción dental, se abren preguntas sobre el crecimiento, la memoria, la transmisión de saberes y la crianza mutua entre humanas y plantas.

La propuesta dialoga con el concepto de Yanak uywaña, o crianza mutua de las artes, que la artista boliviana Elvira Espejo ha tejido desde las epistemologías andinas. A la luz de esta noción, el café —planta, bebida, sedimento— participa como agente de conocimiento, memoria y afecto. A través de la etnografía visual y sensorial, se exploran las formas en que esta materia vegetal condensa tiempo, experiencia, conversación, y se vuelve aliada crítica en contextos académicos marcados por la sobrecarga, el desencanto o la urgencia.

Mata desjuiciada de café es, en definitiva, una invitación a tomarse el tiempo: a dejar sedimentar, a dejarse afectar por las plantas y a considerar otras formas de hacer investigación donde las imágenes, las texturas, los sabores y los vínculos afectivos se reconozcan como parte del proceso de conocimiento.

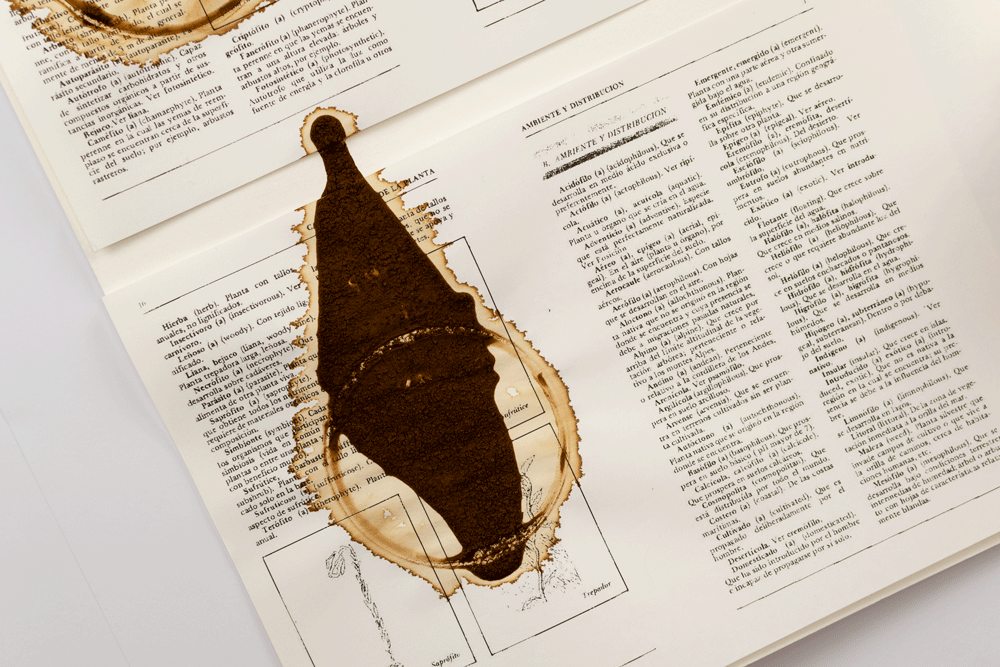

Imagen 2: Título: Hé perdido el juicio, 2021. Descripción: Fotografía digital cuatro molares.

Etimología/Introducción

El nombre común de este crecimiento botánico procede del término mata, usado en el Caribe colombiano para referirse a plantas pequeñas o jóvenes, aquellas que aún no han alcanzado su desarrollo pleno o que sirven como pie para ser trasplantadas.

Desjuiciada, por su parte, emerge de una coincidencia —o quizá de una revelación— vinculada con los cuatro últimos molares, conocidos como “muelas del juicio”. El término alude tanto a la idea de juicio como a su pérdida o desviación. Mientras que en la medicina occidental la pérdida del juicio suele asociarse con la irracionalidad o la locura, en múltiples cosmovisiones indígenas y afrodescendientes el conocimiento no está atado de manera exclusiva a la razón cartesiana. También se manifiesta en sueños, visiones y prácticas adivinatorias, abriendo así un horizonte de saberes que desborda la noción hegemónica de racionalidad.

La magia

“Es hora de lanzar otro tipo de hechizo, de convocar otros mundos, de conjurar otros mundos dentro de este mundo.”

Natasha Myers en Ponce De León (2023)

Con 2726 kilómetros de distancia entre colombia y méxico, tia Rita se hacía presente en las conversaciones con mi madre, en especial cuando intentaba aprender a leer el café por WhatsApp. La taza: un dispositivo tridimensional que dicta un ritmo circular. Aquella herencia se llenaba de raíces y reordenaba significados.

“Te encuentro un poco pensativa y atribulada por cosas tuyas…” Ambas usaban esta frase como preámbulo para leer una taza negra. Un mal augurio.

De algún modo, ambas me leían como si yo fuera una acumulación de sedimentos de café: una taza oscura, desbordada de pensamiento. Mi madre no podía saberlo, pero a la distancia yo atravesaba la necesidad de comer tierra mojada. Salivé con solo pronunciarlo.

Como escribió Gabo en Cien años de soledad, cuando Rebeca volvió a comer tierra: “Vencida por el ansia creciente, poco a poco fue rescatando el apetito ancestral, el gusto por los minerales primarios, la satisfacción sin resquicios del alimento original”.

Tómalo como si fuera un libro, pero en vez de páginas, son tazas y tazas. Así me lo dijo mi madre, en un audio de WhatsApp. No entendía por qué podía leer libros académicos y, sin embargo, dudaba al leer los sedimentos de café. En ambos casos, la lectura era el punto de encuentro.

Interpreté ese audio como un ritual de iniciación a la magia. Me tomé el tiempo de leer con el café. Volteé las tazas. Nos dimos la espera propia del sedimento. Las leí en voz alta. Y también… me comí el café del fondo.

Si bien la geofagia —práctica de comer tierra— es común en comunidades negras e indígenas, aquí propongo ir más allá de la carencia de minerales, establezco una relación digestión/aprendizaje. Aprender a leer el café y seguir el movimiento circular de la taza fue también llenarme de esa otra materialidad. Fue, a su vez, una invitación a sedimentar — como quien deja reposar ideas. Comer tierra o café. Devorar un libro o unas fotocopias. Todo puede ser una forma de incorporar un saber: llevarlo dentro del cuerpo, dejar que su memoria se active desde adentro.

En medio de ese gusto por comer sedimentos, apareció un fuerte dolor de muela, irradiado hacia el oído izquierdo. Sospeché de la coincidencia y fui a visitar a la odontóloga Lourdes Figueroa, en el sur de la Ciudad de México.

—“Está terminando de salir la última muela”, me dijo.

—“Y si no la extraemos, va a partir el segundo molar inferior.”

Le respondí, preocupada:

—“Tengo semanas comiendo café molido.”

Y ella, con tono serio:

—“Ya no sigas… o te crecerá una planta de café.”

Pensativa y atribulada, entendí la coincidencia, el crecimiento de una planta de café en mi boca es una metáfora viva de una práctica de adivinación en desarrollo. Durante la extracción formulé una hipótesis: Si sigo comiendo café, los agujeros de las muelas se llenarán de sedimento. La humedad de la boca les dará condiciones. Entonces crecerán raíces desjuiciadas de café. Se conectarán al ganglio trigémino, crearán enlaces con los nervios ópticos, olfativos y gustativos. Así, la práctica vegetalizará la escucha, la palabra y la visión.

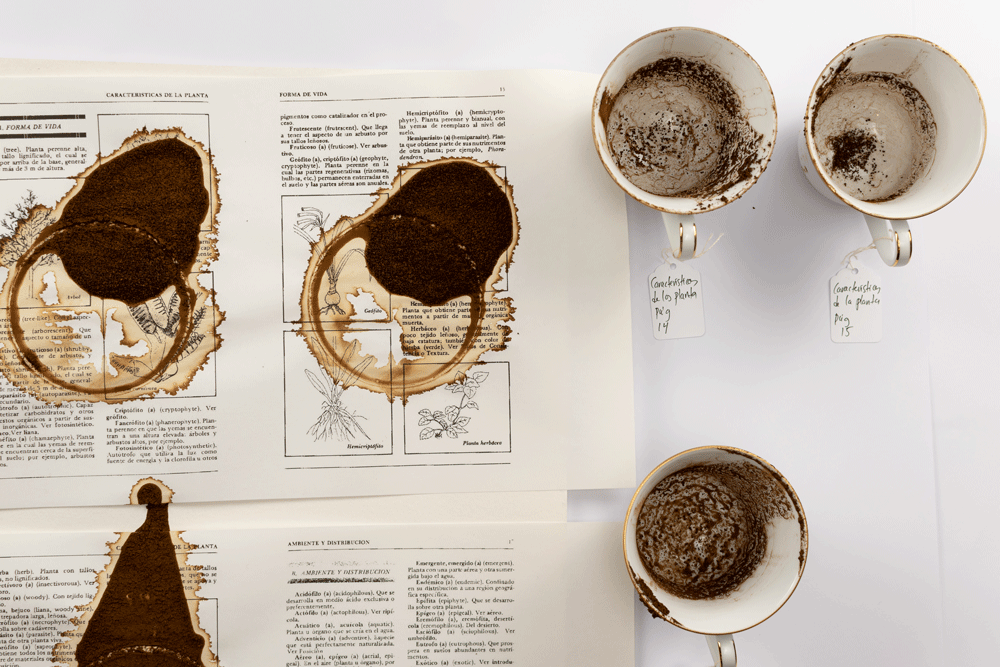

Imagen 3: Descripción: Documentación proceso odontológico (I) reproducción dental en alginato, 2021.

Imagen 4: Descripción: Documentación proceso odontológico (II) reproducción dental en alginato, 2021.

Leí en GacetaDental.com que las muelas del juicio reciben su nombre porque emergen en una etapa en la que se supone que hemos desarrollado juicio y madurez. Entonces, lo acepto: he perdido el juicio.

Me he llenado tanto de café que los agujeros de mis encías son ahora sembradíos de matas. investigo desde el método de comprobación que mejor me viene: la adivinación con sedimentos de café como práctica y método de lectura. Para ello, uso el Glosario Botánico Ilustrado de Nancy Moreno—unas fotocopias que obtuve de la maestra Silvia Erika Pérez Parra en el diplomado en Ilustración científica botánica de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM en 2019.

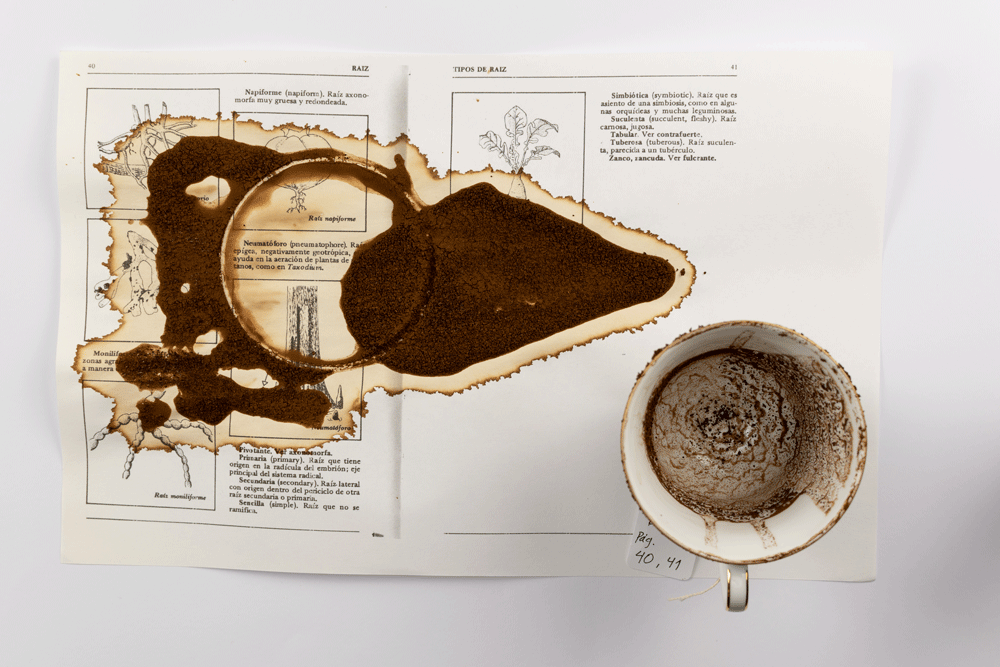

Imagen 5: Documentación: Raíz. 2021. Técnica mixta: fotocopia, taza y sedimento de café. Descripción: Ambiente y distribución, Glosario botánico ilustrado p 14-15,

Imagen 6: Documentación: Raíz. 2021. Técnica mixta: fotocopia, taza y sedimento de café. Descripción: Ambiente y distribución, Glosario botánico ilustrado p 16-17,

Imagen 7: Documentación: Raíz. 2021. Técnica mixta: fotocopia, taza y sedimento de café. Descripción: Ambiente y distribución, Glosario botánico ilustrado p 40-41,

Glosario botánico y lectura adivinatoria con café

El café que consumimos —ya sea molido o instantáneo— es el resultado de múltiples relaciones humanas y no humanas: desde la recolección de las cerezas, el proceso de fermentación, el secado, tostado y empaque. Cada paso implica tiempo, espera, cercanía, tecnificación. El café, en este sentido, condensa una materialidad cargada de historia.

Este proceso se entrelaza con el Glosario Botánico Ilustrado de Nancy Moreno (1984), un dispositivo editorial que, aunque inscrito en una lógica científica, participa también en una ecología de saberes más compleja. Publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos en México, su objetivo era dotar a investigadores de habla hispana de herramientas para la descripción y clasificación vegetal. Aun así, no perdamos de vista que el “glosario” forma parte de una genealogía colonial: expediciones científicas, nomenclaturas latinizadas, descripciones taxonómicas que cristalizan una forma de relación con las plantas basada en el orden, la utilidad y la explotación.

Al poner en diálogo este glosario con una taza de café leída adivinatoriamente, se produce un desplazamiento epistemológico. Lo que en el glosario aparece como un lenguaje esquemático y sistemático —hojas, tallos, raíces, flores— en la taza se transforma en manchas, texturas, signos que emergen del sedimento. La taza no ordena, sino que desborda. No clasifica, sino que sugiere. La lectura no busca comprobar, sino vincular.

Este cruce entre café y glosario no intenta resolver la tensión entre ciencia y magia, sino sostenerla como campo fértil. Al inscribir el sedimento sobre las páginas del glosario, se trastoca la linealidad del lenguaje científico. Las líneas rectas se desdibujan; el orden secuencial se vuelve circular. La lectura se vuelve tridimensional, multisensorial y encarnada. Lo que hace el café es apalabrar en la taza, en mi boca, y en el glosario. Crea un dibujo de la raíz y desdibuja los márgenes entre el lenguaje científico y la magia

En este gesto, el glosario —como artefacto histórico— se reinscribe en una práctica más- que-humana. Si en sus orígenes buscaba nombrar, aislar y clasificar, ahora se convierte en una superficie de resonancia, donde las palabras científicas dialogan con el lenguaje del café. No se trata de invalidar el glosario, sino de expandirlo, de permitirle ser leído también como materia viva, en comunicación con otros saberes, otros tiempos, otras formas de vida.

Así, el sedimento de café no es solo residuo: es palabra. Contiene memorias de conversación, de afecto, de estudio. Y, en su vínculo con el glosario, activa una escritura vegetal que propone una epistemología encarnada, situada y multiespecie. La planta — como imagen, como metáfora, como práctica— se cuela por las fisuras del lenguaje y propone una forma distinta de conocer: no desde la objetividad abstracta, sino desde la proximidad, la escucha y la digestión.

Elvira Espejo Ayca (2022), en Yanak uywaña, o crianza mutua de las artes, propone una reflexión situada desde su pertenencia y trabajo con las comunidades textileras del departamento de Oruro, en los Andes bolivianos. Como artista y tejedora, defiende que “la razón y la sensibilidad están muy conectadas”, y existen términos para expresar esa conexión: uywaña, en aymara, y uyway, en quechua, que significan crianza mutua.

De uywaña se entreteje Ali uywaña, o crianza mutua de las plantas; Uywa uywaza, o crianza mutua de los animales; Yanak uywaña, o crianza mutua de los bienes, el arte y los objetos, que también son sujetos. En palabras de Elvira Espejo Ayca (2022): “No decimos que esa cosa es mía, como un objeto muerto, sino que es un sujeto que nos cuida y al que cuidamos.”

Una dimensión que se entrelaza con esto es la conexión sentir y pensar: Amta yarachh uywaña, que significa la crianza mutua de los pensamientos y los sentimientos. Dice la autora: “Yo cultivo los pensamientos, y los pensamientos están dentro de mi cuerpo, dentro del paisaje, dentro de los instrumentos que van a intervenir.”

Con esto en mente, puedo compactar el sustrato del crecimiento multiespecie de la mata desjuiciada de café y explicar sus raíces en mi boca a partir de las dimensiones de uywaña que propone la autora: se cultivan pensamientos que están dentro del cuerpo/café, entre los dientes, dentro de los instrumentos —la taza y el glosario.

Así como se expresa la sensorialidad, también el pensamiento se mueve de lugar, la lectura implica una relación de cercanía cuerpo–taza–café; una forma de leer que se mueve, gira y se inclina. En uywaña, el pensamiento compartido nos lleva a nuevas creatividades: en las conectividades, experiencias y sensibilidades más que humanas, podemos crear y criarnos mutuamente.

En este mismo sentido, vale la pena detenernos, sedimentar… Como diría mi tía Rita — quien le enseñó a mi madre a leer el café—: “Te encuentro pensativa y atribulada por cosas tuyas”. Esa frase, repetida como preámbulo de lectura, coincide con Alejandro Ponce De León en América Latina y el giro botánico en los estudios culturales.

Ni mi madre ni mi tía leyeron sobre América Latina y el giro botánico en los estudios culturales, tampoco estan articulando magia desde el pensamiento poshumanista, ni pretenden llevar las discusiones ecocríticas más allá de sus límites académicos. Aun así, ambas estarían de acuerdo con “conversación subterránea” que propone el autor, adivinar el futuro en una taza de café también es un ejercicio de articulación, donde el porvenir no es, exclusivamente humano.

En el segundo capítulo de The Language of Plants (Gagliano, Ryan & Vieira, 2017, pp. 27– 61), Robert A. Raguso y André Kessler despliegan con fuerza la idea de que las plantas hablan en lenguas químicas. Se comunican mediante compuestos volátiles que afectan a otras especies en su entorno, trazando una ecología de relaciones más que humanas.

Estos lenguajes no aspiran a ser escuchados en términos humanos, donde el oído es el sentido dominante. El lenguaje de las plantas nos convoca a ampliar la escucha: están apalabrando con magia. Ampliando la línea de argumentación propuesta por los autores, cuando el café dibuja la raíz que brotará en el lugar de las muelas del juicio, se comunica con el papel y con las memorias de un cuerpo que, a partir del acto de comer sedimento de café, se llena de esa materialidad tanto como de teoría y conceptos.

En el lenguaje que sedimenta con café–glosario botánico–fotocopia, se apalabra la raíz desjuiciada. Esta idea resuena con lo que plantea Ponce De León (2023), respecto a que “la expresión vegetal se reformula no desde lo discursivo, sino como una forma de habitar y componer mundos”. Apalabrar es una forma de lenguajear con las plantas. Sin embargo, no se trata sólo de una atribución humana del habla, sino de una práctica compartida: la palabra de vida del mambeo de coca, del soplo del tabaco, del almidón de yuca dulce, enraizada en los pueblos indígenas de la Amazonía, Ecuador, y la Colombia.

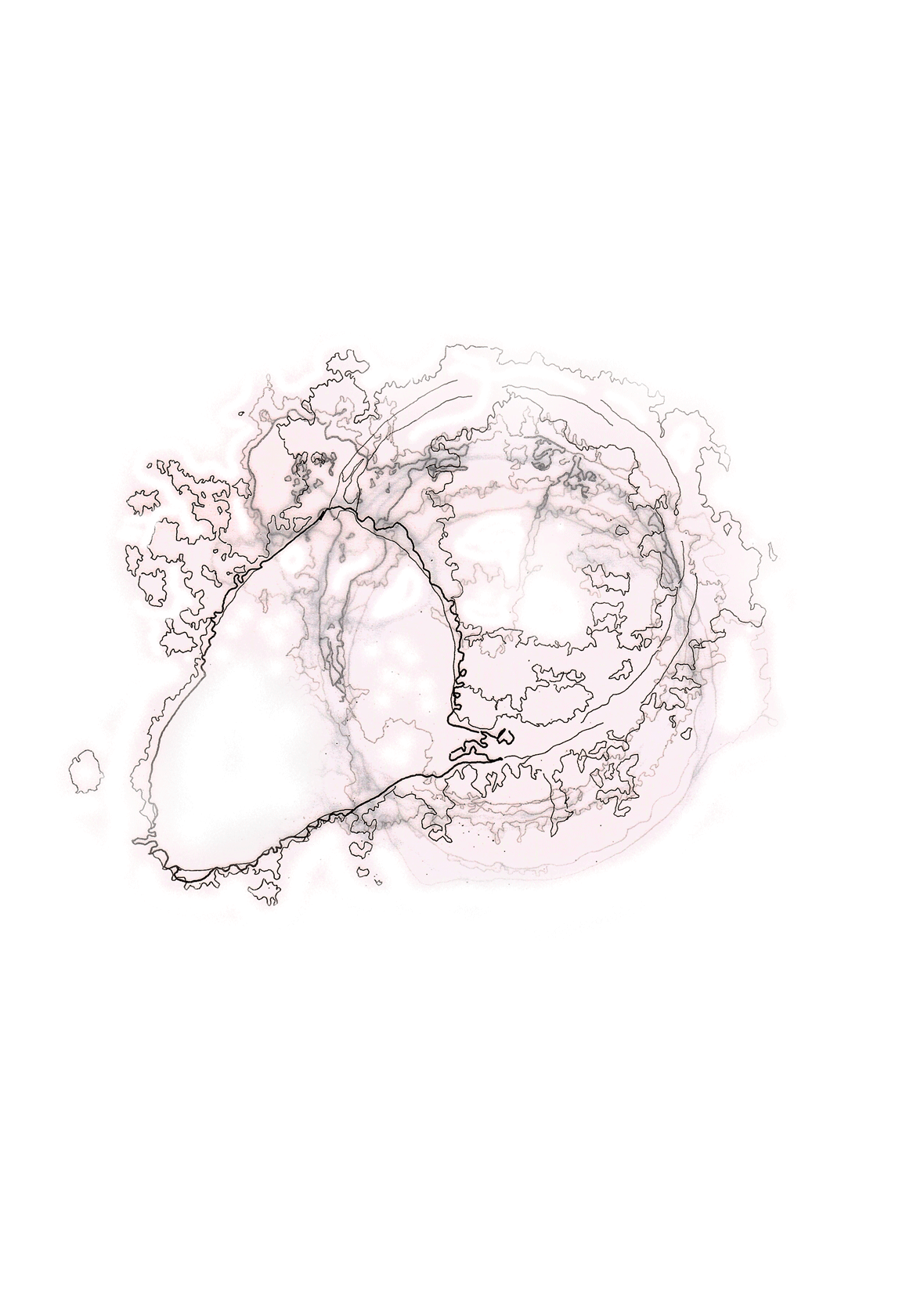

Imagen 8: Título: Cartografía de café, 2021. Descripción: Dibujo sobre papel vegetal albanene.

Los sedimentos en la lectura de adivinación en una taza o en el glosario botánico, desbordan y tejen múltiples relaciones que escapan al lenguaje científico. Reconfiguran los límites disciplinarios y permiten que crezcan raíces. Aprender de ellas —y de las atribulaciones que implica proponer intercambios académicos entre práctica artística, antropología y experimentaciones con café, usando la adivinación como método de lectura— me ha puesto en serios aprietos. Pero también me ha llevado a trazar rutas de pensamiento hacia el giro botánico. Coincido con que pensar con o en medio de las plantas es vital para sostener el pensamiento mágico heredado.

De ese modo, las escuchas internas y las correspondencias apelan a otros vínculos: el nervio trigémino ahora conduce la raíz de una mata desjuiciada de café. Este nervio — estructura compleja desde donde viajan las señales que posibilitan la vista, el olfato y el gusto— ha sido central en la configuración del excepcionalismo humano, al situar el lenguaje y la comunicación en el campo exclusivo de lo humano. Pero conectarse con raíces botánicas conjuradas con café desdibuja sus márgenes y los vuelve porosos. Ahora es una raíz multidimensional, humana y no humana, la que ha estado creciendo.

Las plantas y los dientes brotan. Ambos procesos implican abrirse camino. La raíz botánica es también raíz de ancestralidad mágica. Su crecimiento potencia la investigación y experimentación de multilenguajes con café, así como nuevas conceptualizaciones desde la antropología. El desjuicio, entonces, se convierte en un escenario fértil para iniciarme en la apertura indisciplinada del pensamiento fronterizo y del giro botánico.

Hipótesis: la mata desjuiciada como figura de conocimiento encarnado

La mata desjuiciada de café se propone como una figura teórica, pero también como una entidad simbiótica. Su crecimiento en la boca —en el lugar mismo de las muelas del juicio— no es una simple metáfora, sino una forma de pensar con y desde el cuerpo. Esta hipótesis sugiere que el conocimiento puede enraizarse en lo más íntimo, atravesar tejidos, nervios, fluidos, y expresarse no desde la racionalidad cartesiana, sino desde una dimensión somática, vegetal y sensorial.

Imagen 9: Descripción: Radiografía dental en Mesa de incertidumbre

[Instalación de arte, Cuarto de proyectos SOMA México 2021] Registro @Documentaciondearte

En este marco, las muelas del juicio se vuelven puntos de tránsito entre mundos: umbrales que señalan un paso hacia la madurez, pero también zonas de tensión y dolor. La extracción de estas muelas, como intervención médica, puede entenderse como un gesto que abre espacio a lo más-que-humano: raíces que brotan, crecen, ocupan ese vacío y lo llenan de nuevas formas de sensibilidad.

El ganglio trigémino —conexión neural que articula la percepción facial— aparece aquí como nodo central. Imaginar que estas raíces vegetales se conectan con los nervios ópticos, olfativos y gustativos implica pensar una epistemología radicalmente corporal. Se trata de una propuesta que vegetaliza el pensamiento: que traduce la cognición en brote, ramificación, floración. A través de esta hipótesis, María Méndez propone una forma de conocimiento encarnado, situado y multiespecie, en el que cuerpo, planta y saber se entrelazan. El juicio —como noción occidental de racionalidad— se reemplaza por el des-juicio: una apertura al pensamiento desde lo afectivo, lo simbólico, lo mágico. Así, la mata desjuiciada de café no solo crece en el cuerpo, sino que lo transforma en un terreno fértil para el pensamiento otro.

Esta investigación se inscribe dentro del campo de las etnografías multiespecie, pero desborda sus límites metodológicos tradicionales al integrar prácticas adivinatorias como técnica de lectura. La lectura del café no se aborda como superstición ni como curiosidad cultural, sino como una forma legítima de producir conocimiento: un método que activa otros lenguajes, otros modos de atención, otras formas de vincularse con lo no humano.

El procedimiento parte de una acción cotidiana: beber café. Pero no cualquier café, sino aquel que deja sedimento, rastro, resto. Una vez ingerido, la taza se gira y se deja reposar. El fondo —que antes fue bebida— se convierte en superficie de inscripción. Las manchas, líneas, texturas, formas que aparecen son interpretadas siguiendo un código transmitido oralmente por mujeres lectoras de café, entre ellas la madre de la autora.

Esta práctica se convierte en una herramienta metodológica de doble filo. Por un lado, permite interrogar lo que sedimenta —aquello que permanece, que se adhiere, que se hunde— tanto en la taza como en los procesos de pensamiento. Por otro, habilita una lectura no lineal, no conclusiva, donde el sentido no se impone, sino que emerge en la conversación, en la escucha, en la intuición.

La metodología adivinatoria propuesta aquí reconoce al sedimento como archivo y a la lectura como siembra. Leer el café implica leer también el contexto, el cuerpo, el deseo. Implica abrirse a lo incierto y a lo simbólico. A través de este método, la autora entrelaza fuentes académicas —como el Glosario Botánico Ilustrado— con saberes heredados, prácticas ancestrales, y la dimensión estética de lo cotidiano.

Interpretación: leer con el café, sembrar con las plantas

La práctica de adivinación con café, tal como se propone en esta etnografía, es más que una técnica simbólica o una herencia familiar: es una forma de siembra epistemológica. Cada taza leída, cada sedimento interpretado, es un gesto que vincula el cuerpo con la planta, la memoria con la materia, el lenguaje con lo que se escapa a él.

A través de este método, se sostiene una lectura que no busca traducir lo vegetal al lenguaje humano, sino dejar que lo vegetal inscriba sus propios signos, temporalidades y afectos. En lugar de extraer información de las plantas, se trata de cultivar una disposición para pensar desde ellas y con ellas, habitando los bordes porosos entre lo visible y lo invisible, lo racional y lo sensible, lo individual y lo colectivo.

La mata desjuiciada de café no es sólo una imagen especulativa: es una forma de desobediencia epistémica que germina en la boca y se extiende hacia otras formas de saber. Una planta que desafía los límites del cuerpo humano y que nos invita a pensar sin juicio, es decir, sin las estructuras jerárquicas que han definido qué saberes cuentan y cuáles no. Pensar desde esta raíz es también permitir que la adivinación se revalorice como práctica legítima de conocimiento, como un modo de relación y de escucha hacia lo que aún no se ha dicho.

En este contexto, la etimología —como rastreo de raíces— se revela como otra forma de siembra. No solo se trata de buscar los orígenes de las palabras, sino de dejar que germinen, se desborden y abran posibilidades de existencia nuevas. Como proponen autoras como Chao, Myers, Gangliano y Ponce De León, no basta con incluir a las plantas en nuestras investigaciones: es necesario dejar que ellas nos transformen, nos descoloquen, nos interpelen.

Si la geofagia implica incorporar tierra al cuerpo, aquí se propone una forma de lecto-fagia: comer café, devorar textos, absorber saberes, pero también dejarse sedimentar. Leer el café, en este marco, no es interpretar un futuro lineal, sino adivinar formas de crecimiento botánico compartido, formas de vida donde la diferencia no se jerarquice, sino que se enraíce.

Si bien el café ha acompañado innumerables conversaciones, procesos de investigación y también una que otra cita <3, les invito a tomarse el tiempo de sedimentar. Dejar caer en el fondo aquello que el café nos está diciendo sobre la lectura como un método legitimado en los procesos de aprendizaje… y, ¿por qué no?, también como vía para adivinar futuros donde enraicemos vínculos botánicos más allá de lo humano.

Referencias

Centro Nacional de Memoria Histórica, & Museo Nacional de Colombia. (2018). Endulzar la palabra: Memorias indígenas para pervivir [Catálogo de exposición]. Centro Nacional de Memoria Histórica.

Chao, S. (2022). In the shadow of the palms: More-than-human becomings in West Papua. Duke University Press.

Espejo Ayca, E. (2022). Yanak uywaña: Crianza mutua de las artes. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Gagliano, M., Ryan, J. C., & Vieira, P. (Eds.). (2017). The language of plants: Science, philosophy, literature. University of Minnesota Press.

Myers, N. (2021). How to grow liveable worlds: Ten (not-so-easy) steps for life in the Planthroposcene. En A. L. Tsing, J. Deger, A. K. Saxena, & F. Zhou (Eds.), Feral atlas: The more-than-human Anthropocene. Stanford University Press. https://feralatlas.org

Ponce de León, A. (2023). América Latina y el giro botánico en los estudios culturales. Tabula Rasa, 46, 49–64. https://doi.org/10.25058/20112742.n46.03

Raguso, R. A., & Kessler, A. (2017). Speaking in chemical tongues: Decoding the language of plant volatiles. En M. Gagliano, J. C. Ryan, & P. Vieira (Eds.), The language of plants: Science, philosophy, literature (pp. 261–279). University of Minnesota Press.

-

Cursa Maestria en ciencias antropologícas en la Universidad Autónoma Metropolítana- unidad Iztapalapa. Correo electrónico: mariamendez.contacto@gmail.com ↑