Tatiana Carolina Candelario Galicia[1]

CIESAS Ciudad de México

“Lago mayor, segunda sección de Chapultepec”. César Valdez, 2025

Un rayo de sol cae sobre la superficie del lago mientras unos patos nadan y juegan en el agua de color verde intenso. En varias ocasiones se zambullen para atrapar algo de comida. Un ave sobrevuela el lago y en un instante cae en picada para atrapar con el pico a uno de los cientos de peces que hay, sobre todo en las orillas del lago. Alrededor hay corredoras que van en solitario o en grupo, también hay padres con sus hijos en bicicleta y mucha gente que lleva a sus perros a pasear. La vida palpita, hierve y se muestra en sus distintas manifestaciones aquí, en los lagos de Chapultepec, cada domingo por la mañana. La simultaneidad de la vida urbana ocurre en este paisaje.

Llaman mi atención los niños y los adultos que los acompañan que dan de comer a los peces y a los patos. Una mamá, acompañada de sus tres hijos y su esposo, arroja eufórica un puñado de galletas de animalitos a las verdes aguas del lago, contribuyendo, con ello, a la contaminación de éste. Otras personas contemplan el lago y disfrutan del paisaje. Mientras observo me pregunto: ¿Por qué atraen tanto los lagos de Chapultepec? ¿Qué especie de seducción desata el contemplar o remar en un lago en plena urbe? ¿Cuál es la función social de estos lagos? Pero, sobre todo, me pregunto acerca de su origen y conservación. Me interesa explorar las razones y las acciones que han construido este paisaje y lo que ha significado para la sociedad que lo ha visitado a lo largo del tiempo. Mi objetivo es mostrar la importancia ambiental, pero sobre todo social, de los lagos de Chapultepec.

Construyendo paisaje

La geografía era la disciplina que tradicionalmente se ocupaba del territorio y de los paisajes, pero las ciencias sociales y las humanidades (la antropología, la sociología, la economía, el urbanismo, la historia) han ido aportado ideas, conceptos y teorías que ayudan a comprender y a explicar la intervención humana en la construcción de paisajes y, a su vez, cómo éstos influyen en la sociedad. Los términos “territorios hidrosociales” y “paisajes hidrosociales” son relativamente recientes, aunque son el resultado de un largo esfuerzo de las ciencias sociales que han buscado conceptualizar las complejidades entre los seres humanos y los procesos físico-naturales.[2]

La naturaleza, la sociedad y la cultura son tres elementos que intervienen en la creación de paisajes. El hombre, desde el origen de la civilización, ha moldeado la naturaleza alterando su estado primario al beneficiarse de sus recursos y al construir infraestructuras para organizar su vida económica y social (Ribera, 2022). Por ello, para comprender el paisaje en su forma más amplia, se propone dejar de pensar en el dualismo naturaleza-cultura como conceptos separados, incluso contradictorios, para pasar a un análisis en el que se estudie la relación dialéctica que hay entre ellos.

Las actividades realizadas por las sociedades pasadas marcan o conforman los “paisajes naturales” para convertirlos en “paisajes culturales”: “Así, las huellas derivadas de los hechos naturales (por ejemplo la hidrografía) y antrópicos (por ejemplo, el patrón de asentamiento o las vías de circulación) constituyen un conjunto de formas y de signos interpretables que cubren la superficie terrestre” (Lefebvre, 2022: 52).

Un paisaje “natural” como lo fue el cerro de Chapultepec rodeado de manantiales, fue un lugar de asentamiento y de creación de infraestructura hidráulica para el beneficio de la sociedad (primero prehispánica y luego novohispana) y se convirtió en un “paisaje cultural”. A lo largo de este trabajo veremos que el paisaje es un constructo cultural. Para entender el paisaje urbano no sólo es necesario observar sus coordenadas materiales, sino que es importante atender los aspectos sociales y culturales que están presentes en su conformación.

Entiendo un paisaje hidrosocial urbano como aquel espacio que tiene características lacustres y que se encuentra inserto en una ciudad, en el que el papel de la sociedad ha sido fundamental para su conformación.

La presencia e importancia del agua en Chapultepec

Chapultepec es el bosque urbano más grande del país, tiene una superficie de 800 hectáreas distribuidas en cuatro secciones en las cuales hay alrededor de 250 000 árboles.[3] Contribuye de manera importante a la calidad ambiental de la zona metropolitana de la ciudad de México.[4] Se ubica en lo que era la orilla occidental de los antiguos lagos de la cuenca del valle de México. Este gran bosque urbano recibe a un poco más de 24 millones de visitantes al año. Hasta principios del siglo XX quedaba a las afueras de la ciudad y hoy está inmerso en la mega urbe. Chapultepec es un espacio natural pero también es un espacio construido social e históricamente. Es decir, es producto de diversas políticas culturales, educativas, urbanas y ambientales que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo (durante más de cinco siglos).

Chapultepec contaba con diversos ricos manantiales y depósitos naturales de agua, lo que hizo que fuera ocupado por grupos sedentarios y por ocasionales migrantes durante el periodo Preclásico (2,300 a. C.). Posteriormente, fue habitado por teotihuacanos, toltecas, chichimecas, tepanecas y, finalmente, por los mexicas. Estas ocupaciones humanas muy tempranas buscaron aprovechar el agua de la zona para su existencia.

Chapultepec cuenta con una amplia infraestructura hidráulica. Entre la que destacan el acueducto prehispánico y el colonial que se usaron para abastecer de agua a la ciudad, así como las albercas que eran cajas de almacenamiento del líquido. Estas obras fueron emprendidas a lo largo del tiempo: desde el siglo XV, cuando los mexicas gobernaban el valle de México hasta la construcción del Cárcamo de Dolores inaugurado en 1951, obra hidráulica para abastecer a la ciudad de México con aguas del río Lerma.

La riqueza de las aguas de Chapultepec fue descrita por muchos y muy variados personajes. Entre ellos Wilhem Knechtel, el jardinero de Maximiliano de Habsburgo:

Estos árboles [ahuehuetes] sólo crecen en lugares húmedos y pantanosos y la situación favorable de los manantiales que salen alrededor de la montaña de Chapultepec beneficia su crecimiento desmedido […]. El parque de Chapultepec sirve de paseo a los mexicanos. El camino sigue el bello acueducto que limita el parque en el lado largo y que forma a la vez la muralla del jardín. A poca distancia, más arriba de Chapultepec, el agua corre en un canal abierto o en una fosa, enfaldando la formación del terreno. (Wilhem Knechtel, citado en Gómez y Rueda, 2023)

En 1888 se instalaron nuevas y modernas bombas, con las cuales se buscaba elevar el agua de las albercas hasta el nivel del acueducto de la calzada de Chapultepec para su distribución en la ciudad. Pero ya en 1900 los niveles en el caudal de los manantiales habían disminuido drásticamente. Por ello, se construyó otra obra hidráulica que consistía en tomar aguas de diferentes manantiales de la zona de Xochimilco y trasladarlas mediante un túnel hacia la casa de bombas en la Condesa, donde se encontraban con el ligero caudal proveniente de las albercas del bosque de Chapultepec. Esta obra se terminó en 1914.

La infraestructura hidráulica creada durante el Porfiriato fue funcional hasta 1930, cuando las aguas del valle, debido a la creciente población de la ciudad, fueron insuficientes. En 1941 se iniciaron las obras hidráulicas del Sistema Lerma-Chapultepec para la captación y distribución de agua para la ciudad de México. En esta ocasión las aguas aprovechadas fueron las de la cuenca del río Lerma, localizada a aproximadamente 300 metros por encima de la loma del Molino del Rey. El agua se transportaba por más de sesenta kilómetros por un gran túnel que atravesaba la Sierra de las Cruces y terminaba en el Cárcamo de Dolores, en un edificio construido en 1951 por el arquitecto Ricardo Rivas, ubicado en la segunda sección de Chapultepec. Diego Rivera pintó un hermoso mural en la caja de agua al que tituló El agua, origen de la vida.

Los lagos de la primera sección

Diversas fuentes nos dejan saber que había un lago “natural” muy cerca de las faldas del cerro, que probablemente motivó la futura creación de los lagos “artificiales” en la primera sección de Chapultepec. Por ejemplo, las pinturas de José María Velasco fechadas entre 1871 y 1872, plasman los ahuehuetes del bosque de Chapultepec y cerca de ellos se observa un cuerpo de agua. Por otra parte, el historiador José María Roa Bárcena en 1882 escribió: “Del cerro brotan algunos de los manantiales que abastecen de agua la ciudad, y otros veneros forman vistoso lago en medio del bosque, más espeso y prolongado hacia el oeste” (Roa Bárcena, citado por Gómez y Rueda, 2020: 74).

Las obras de José Yves Limantour fueron determinantes en la concepción y construcción de Chapultepec como un bosque moderno, concebido a finales del siglo XIX. Limantuor tuvo como referente los parques europeos, sobre todo franceses, como el parisino Bosque de Bolonia. Además de embellecer el bosque para su uso como lugar de esparcimiento y recreo, buscó convertirlo en un espacio digno para los festejos del Centenario de la Independencia, contemplando la creación de dos lagos artificiales, con un perímetro de casi siete hectáreas, separados por el paseo interno o Avenida Colegio Militar.

Limantour presidió la Junta de Obras para la remodelación del Bosque de Chapultepec, las cuales formaron lo que conocemos actualmente como la primera sección con una superficie de 274 hectáreas. Es esta zona la que, por los acontecimientos históricos ocurridos en ella y por ser la más antigua, ha dado nombre e identidad a todo el bosque. Cuando se piensa en Chapultepec, generalmente se concibe esta sección, ya que sus paisajes y construcciones como el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, el zoológico y su lago han formado parte de la vida y la memoria de muchos mexicanos.

En 1895 se comenzó la construcción de un estanque de patos y del lago menor cuya capacidad era de 15 000 m3. En esos años, entre 1895 y 1897, el gobierno porfirista logró comprar los afluentes de los ríos de la Hacienda de los Morales y de La Ascensión, mismos que condujo por acequias cubiertas hasta el bosque. Para 1900 se iniciaron las obras de excavación del lago mayor, cuya capacidad era de 40 000 m3.

Para 1902, la sociedad capitalina ya hacía uso del lago menor, que es el que se terminó primero. Tal como se registra en la prensa del momento:

El hermoso lago artificial de Chapultepec día a día va siendo más concurrido. No obstante, ser un gran atractivo, no han faltado accidentes, aunque sin consecuencias, la semana pasada ocurrió un naufragio siendo las víctimas el joven Antonio Torres, y una señoritas americanas, que ocupaban uno de los botecitos y que sólo sufrieron por la poca profundidad del lago, una bañada. Otra de las pequeñas embarcaciones se volteó después con un grupo de estudiantes, debido al imprudencia de uno de estos, y por último, una Familia de fuera de México sufrió idéntico percance, llevándose el gran susto. Son insuficientes los botes que hay actualmente dentro de poco se pondrán más al servicio. (El tiempo, 19 de marzo de 1902, p. 2)

En agosto de 1908, cuando fue la inauguración del “Automóvil Club”, el lago mayor ya estaba terminado. Sin embargo, fue hasta el 22 de septiembre de 1910 cuando la Junta Superior de Chapultepec anunció la inauguración oficial de los dos lagos.

Lagos de la segunda sección

En 1958 el Departamento del Distrito Federal adquirió varios terrenos para la ampliación del bosque, la cual constituiría la segunda sección ubicada al oeste del periférico. En ella, a modo de espejo de la primera sección, se decidió construir dos lagos. Entre 1963 y 1964, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, se llevó a cabo el programa de ampliación, conservación y mejoramiento de parques y jardines. En él, la ampliación de Chapultepec tuvo un lugar preponderante. Esta segunda sección fue proyectada por el arquitecto Leónides Guadarrama con una superficie de 168 hectáreas, de las cuales 70 son áreas verdes. Con esta sección el área del bosque creció en un cincuenta por ciento hacia el poniente.

En estos años sesenta se crearon, además de los lagos, los juegos mecánicos, calzadas, sitios para realizar días de campo, áreas de juegos infantiles y el Museo de Historia Natural. También restaurantes y cafeterías a la orilla de los lagos, de los cuales destacó por muchos años el restaurante El Lago, destinado a las clases medias y altas de la sociedad capitalina. Para las clases populares se construyeron diez kioskos de comida distribuidos por la segunda sección. De las cuatro secciones, la segunda es la que más escenarios urbanos tiene, así como una mayor vocación de entretenimiento y deportiva. En esta segunda sección se construyó en los años sesenta un conjunto de fuentes y el Museo Tecnológico de Electricidad.

En la construcción de esta sección se observa un cambio de políticas urbanas y paradigmas culturales. Si Díaz y su gabinete miraron hacia Europa, los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX y sus artífices culturales, comenzaron a fijar la mirada en Estados Unidos, particularmente en los grandes parques urbanos de Washington y Nueva York.

Es importante señalar que la creación de estos lagos, pero, sobre todo, la amplia y ambiciosa infraestructura educativa y cultural, cuyos museos de Antropología y Museo de Arte Moderno (obras de Pedro Ramírez Vázquez, “arquitecto al servicio del Estado”), junto al ya citado Museo de Historia Natural y la remodelación del Museo Nacional de Historia, son producto de una lógica distinta a la que hizo posible la primera sección, ideada a finales del siglo XIX. Estas políticas educativas y culturales buscaban, sobre todo, dos objetivos: por una parte, satisfacer la demanda pública del espacio para la recreación y la diversión, ya que la primera sección resultaba insuficiente por el gran aumento poblacional de los años cincuenta, y por otra, generar una infraestructura adecuada y atractiva, de proyección internacional, para el turismo. El objetivo de López Mateos, que logró apoyarse en Ramírez Vázquez para lograrlo, fue insertar a la ciudad de México dentro del circuito internacional. Es en esta etapa en la que observo de manera más clara la enorme tensión que existe alrededor de la naturaleza y cultura. La cual se va a complejizar en este siglo.

La función social de los lagos

La creación y mantenimiento de espacios públicos construye ciudades y ciudadanía. Los espacios y los paisajes no son neutrales, son construcciones sociales e históricas. Es importante que, pese al muy sucinto recorrido histórico que se ha hecho por Chapultepec, en el que se ha destacado la presencia y la importancia de cuerpos acuáticos en la zona, tengamos en cuenta que cada época tiene sus particularidades y la forma en la que la sociedad de cada época se beneficia de ellos es propia de historiarse. Ahora bien, cabe destacar la constante interacción e intervención humana en estos espacios que se suelen ver como “naturales” y por ello, generalmente se entiende, como lugares neutros. Sin embargo, desde tiempos muy antiguos se ha observado los múltiples usos y funciones que se le han dado a los manantiales y cuerpos de agua de Chapultepec, construyendo un paisaje cultural.

El paisaje hidrosocial urbano constituye un espacio público de gran riqueza cultural y recreativa. En el paisaje que conforman los lagos de Chapultepec han sucedido múltiples eventos de distinta índole, desde ir a bañarse en tiempos prehispánicos a sus manantiales por sus propiedades curativas, hasta arrojar comida a los patos y peces, pasando por concursos de motos y exhibiciones de esquí acuático. A continuación, daré algunos ejemplos de los usos que se le han dado a estos lagos urbanos.

La alberca de “Los Nadadores” era más extensa que profunda, lo que lo hacía conveniente para practicar la actividad que le dio su nombre. De acuerdo con Hugo Arciniega se fue haciendo tradición visitar aquel paraje y refrescarse en las frías aguas, y a cambio del chapuzón “había que retribuir a los propietarios, la familia Escandón, con una pequeña cantidad” (Arciniega, 2005).

El 9 de junio de 1869 en la prensa se anunció que en el bosque de Chapultepec se construiría un sitio de recreo (hotel, albercas y baños) para la alta sociedad capitalina. Al año siguiente se abrió al público la primera y única obra de todo el conjunto: los baños para mujeres. La idea era crear un lugar “higiénico, lujoso y moderno, semejante a los que ya existían en los barrios elegantes de París” (Arciniega, 2005).

En 1902, a pocas semanas de su apertura, ya iban jóvenes a remar en el lago. Incluso, se registra muy tempranamente la visita de extranjeros al sitio, así como grupos de estudiantes y familias que venían de paseo desde otros lugares del país. Por ello se decía que, pese a su reciente inauguración, los botes ya resultaban insuficientes debido al éxito y popularidad de que gozaba el lago. Por otra parte, la alta sociedad porfiriana celebraba eventos y tertulias en el lago. Por ejemplo, en 1902 Limantour acudió a Chapultepec, junto con “otras muchas familias distinguidas, [las cuales] fueron obsequiadas con un té que se sirvió en el islote que hay en el centro del lago de Chapultepec. Concluido el té, se improvisó un paseo por el agua en los bote se prolongó hasta el oscurecer” (El tiempo, 03 de marzo de 1902, p. 2).

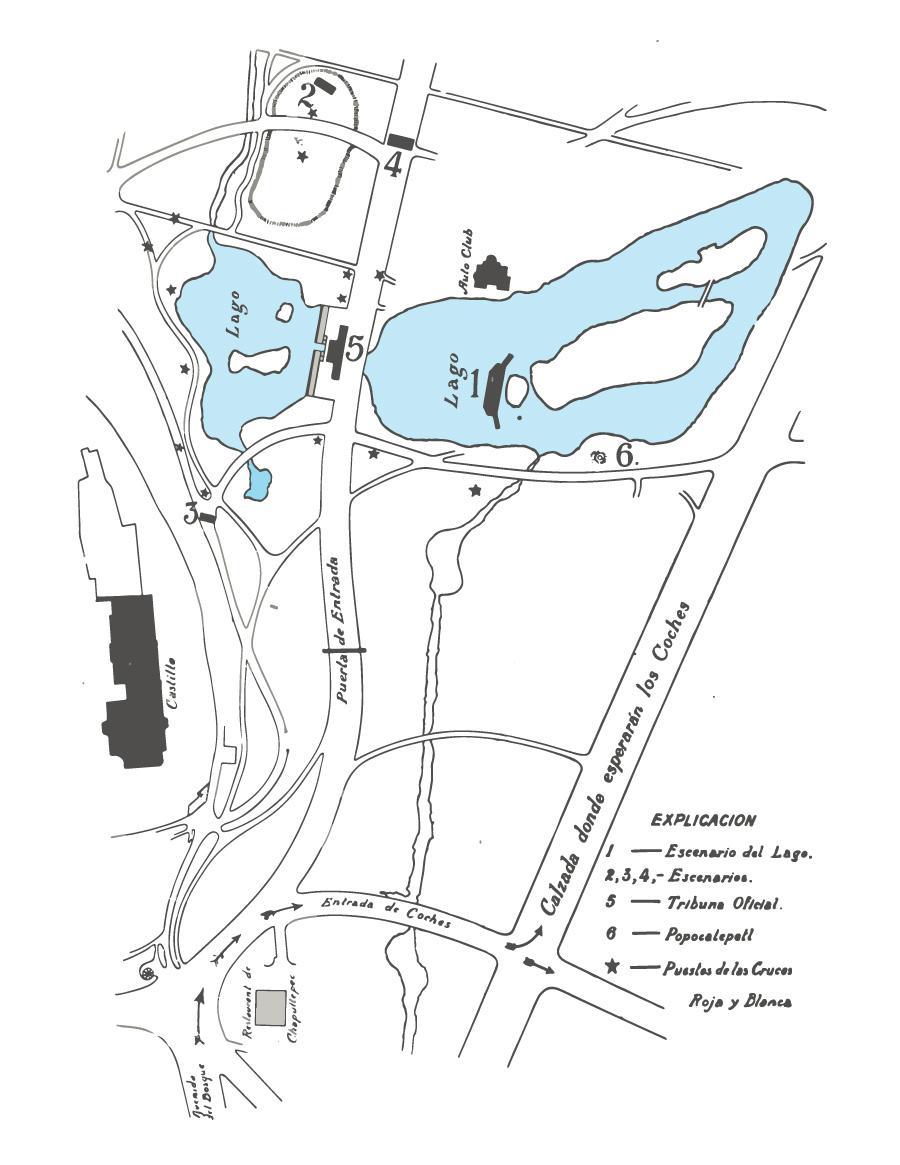

Como parte de las festividades para celebrar el centenario de la Independencia, en 1921, en los lagos de Chapultepec se llevó a cabo una noche mexicana, la cual fue ampliamente comentada en la prensa.[5] Aquella noche un grupo de chinas poblanas y charros bailó un jarabe, efectuándose después un desfile de antorchas sobre las aguas del lago, para lo cual se adornaron las lanchas (Pérez, 2010). En el programa de mano, en el que aparecía un mapa del lago de Chapultepec (figura 1), se podía leer:

Chapultepec se henchirá entonces de colores y músicas. La orquesta, en una impetuosa invasión de sonidos, llenará de armonías las concavidades del bosque milenario. Bajo el cielo espectante [sic] y puro de la noche, los cohetes trazarán rúbricas. Se hará un tempestuoso tejido de cantos, de estallidos, de chispas y de llamas. Y sobre aquel cuadro danzarán siluetas de mujeres, gráciles y ágiles. Hasta que de pronto, como bajo un conjuro de encanto, todo cese, y el llamear de las cosas y de los seres se detenga, ante la negra y definitiva preponderancia de la noche…[6]

Figura 1. Plano del lago de la primera sección basado en Programa de Mano, 1921 (Hemeroteca Nacional)

Es importante observar cómo la sociedad capitalina hace uso de los nuevos espacios para el recreo y la diversión, así como los nuevos elementos que entran en juego en la conformación del paisaje urbano: alumbrado público, reglamentos, policía que vigilaba el buen comportamiento. Entonces, un lugar “natural” comienza a ser mediado cultural y socialmente.

Para las fiestas patrias de 1932 “bellísimos conjuntos” entonaron canciones mexicanas bajo los ahuehuetes milenarios. En aquellas fiestas “danzarines indígenas tlaxcaltecas” formaron parte de las grandes fiestas septembrinas de Chapultepec”. Estas noches mexicanas se siguieron celebrando por muchos años más y tuvieron como escenario principal los lagos de la primera sección. En los años cincuenta fue muy común que se realizaran distintos eventos deportivos como carreras de lanchas y exhibiciones de esquí como el Festival Náutico del 30 de noviembre de 1952 en el que “lancheros, remeros, clavadistas y esquiadores conquistaron cálidas ovaciones del público que se apiñó en torno del Lago y quedó satisfecho del espectáculo”. En aquella ocasión se registró una asistencia de más de diez mil personas.

Los lagos comenzaron a presentar problemas de contaminación causados por la gente que acudía diariamente a disfrutar de este paisaje lacustre. Las autoridades tuvieron que recurrir a diversas acciones de limpieza, desde las más simples, como la recolección directa de basura, hasta el dragado de sus aguas. En 1955

Con el objeto de que el hermoso lago de Chapultepec vuelva a lucir su esplendor y limpieza para provecho de los miles de capitalinos que diariamente ocurren a practicar el bello deporte del remo, las autoridades del DDF trabajan activamente en las obras de dragado. Varias toneladas de tierra y toda clase de basura han sido retiradas de la parte sur del Lago de Chapultepec. Las pequeñas barcas no tenían fondo suficiente para su travesía, pero con los trabajos de limpieza, el lecho natural del lago será más que suficiente y las aguas cobrarán su también perdida transparencia. (El Nacional, 27 de junio de 1955, p. 2)

Desde finales de la década de 1970 la isleta del lago de la primera sección también se ha usado como escenario para la puesta en escena de El lago de los Cisnes. En 1977 el Departamento de Pesca, organizó un evento de pesca deportiva en el lago menor de la segunda sección. En la prensa se podía leer: “Dale a un hombre un pez y comerá una vez. Enséñale a pescar y comerá toda su vida. Pesca deportiva en el lago de Chapultepec 6:00 a 10:00 am.” (El Nacional, 26 de diciembre de 1977, p. 16).

Todas estas actividades recreativas, deportivas y culturales, tuvieron un impacto negativo en la conservación tanto del bosque como de sus lagos. A finales de los años ochenta del siglo XX Chapultepec se encontraba muy deteriorado.

La situación actual de los lagos

Los cuerpos de agua del bosque de Chapultepec son “lagos urbanos”, es decir, “cuerpos acuáticos predominantemente afectados por la población urbana humana y cuya cuenca de drenaje es dominada por la urbanización, más que por la geología, los suelos o la agricultura” (Alcocer, 2023: 36). Los lagos urbanos son parte importante de muchas ciudades y cumplen funciones de diversa índole, tanto ambientales como estéticas, culturales y sociales.

Los de Chapultepec, como otros lagos urbanos, son alimentados por aguas residuales tratadas. En el caso de Chapultepec la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se ubica en la colonia Lomas de Chapultepec. La planta original se construyó en 1956 y en 2019 entró en funcionamiento una nueva PTAR, ubicada muy cerca de la anterior, porque la primera era insuficiente y su tecnología obsoleta.[7]

Los lagos del bosque son ecosistemas urbanos con gran diversidad. En ellos conviven diferentes tipos de plantas y animales microscópicos y macroscópicos, lo que representa un importante reservorio de vida acuática. Habita fauna nativa de la zona lacustre de la cuenca de México, en particular cuatro especies endémicas: el ajolote, el mexclapique, el charal y el acocil. Además, en las cercanías habita una gran variedad de aves acuáticas, como garzas, patos, gansos, gallaretas y zambullidores. Junto a la fauna nativa también se encuentran especies “exóticas” (la tilapia y la carpa), es decir, ajenas a los lagos y ríos del país, las cuales fueron introducidas en los lagos de la segunda sección por la Secretaría de Pesca.

Algunos de los principales problemas que presentan los lagos son la sobrepoblación de peces “exóticos”, la elevada productividad de estos lagos, el exceso de fertilizantes que hay en el agua, la explosión demográfica de microorganismos verdes fotosintetizadores, lo que desencadena diversos procesos, entre ellos hace que haya una sobrepoblación de peces.

Reflexiones finales

A lo largo de este recorrido he tratado de mostrar la riqueza ambiental, histórica y social de un paisaje hidrosocial urbano como el de los lagos de Chapultepec. Así como describir cómo se conformó este paisaje y las intervenciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Sobre todo, es importante dotar al paisaje no sólo de características físicas y geográficas particulares, sino de variables que lo intervienen y lo alteran constantemente. Esto es: la presencia humana.

En la actualidad, existen diversos problemas que se ciernen sobre las áreas verdes en las ciudades, tales como el incremento de la población global, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies, el crecimiento desmedido de las ciudades, el cambio climático y un largo etcétera. Por ello, hacer un recorrido histórico permite tener una visión de largo alcance para identificar los aciertos y errores, así como saber hacia dónde dirigir las acciones que ayuden a mantener de manera sustentable estos paisajes lacustres urbanos.

Chapultepec destaca no sólo por su importancia como sitio para la vida cultural de la ciudad y por su riqueza como lugar de esparcimiento, sino también como espacio vital para la vida en la ciudad.

Alimentar a los peces favorece que crezcan y se reproduzcan generando una serie de complicaciones tanto para las especies nativas como para la composición del agua. Por ello, de acuerdo con especialistas, “se debe impedir que esta actividad se lleve a cabo, pues tiene consecuencias negativas para los lagos, su conservación y restauración” (Alcocer y Oseguera, 2023: 112), lo que implica tomar decisiones y generar políticas bien informadas. Pero, sobre todo, requiere de cambios de paradigmas de lo que significa pasear por un bosque urbano en el siglo XXI.

Fotografía 1. Lago mayor, segunda sección de Chapultepec. César Valdez, 2025

Fotografía 2. Lago menor, segunda sección de Chapultepec. César Valdez, 2025

Fotografía 3. Lago mayor, segunda sección de Chapultepec. César Valdez, 2025

Fotografía 4. Lago mayor, segunda sección de Chapultepec. César Valdez, 2025

Referencias

Alcocer, J. (ed.) (2023). Descubriendo los Lagos de Chapultepec, Ciudad de México. FES Iztacala.

Arciniega, H. (2005). La casa de Baños en Chapultepec. Diario de Campo, INAH, (36), 123-146.Del Castillo Oyarzún, M. E., y Castillo Haeger, C. A. (2016). Paisaje hídrico y sostenibilidad urbana. Revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, 5(1), 209-231. https://doi.org/10.15517/ra.v5i1.25411

Castro, J. E. (2022). Territorios hidrosociales en disputa. En Salgado López, J. A. (coord.), Política pública y agua: Justicia, derechos humanos y transparencia (pp. 25-34). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Galindo Leal, C. (2021). La trama de la vida en el Bosque de Chapultepec. En El Bosque de Chapultepec: Sitio sagrado y natural de México (pp. 211-236). Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

Gómez Texicuapan, A., y Rueda Smithers, S. (2021). Vestigios de un pasado en confluencia: Cinco siglos de Chapultepec. En El Bosque de Chapultepec: Sitio sagrado y natural de México (pp. 55-132). Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

Lefebvre, K. (2022). Entre transformación y transmisión: La multitemporalidad del paisaje. En Ribera Carbó, E. (ed.), Geografía y paisaje. Instituto Mora.

López-Camacho, M. L. (2023). Marco histórico del Bosque de Chapultepec y sus lagos. En Alcocer, J. (ed.), Descubriendo los Lagos de Chapultepec, Ciudad de México (pp. 16-30). FES Iztacala.

Pérez Montfort, R. (2010). En Carrizales, M. (coord.), El orden cultural de la Revolución Mexicana: Sujetos, representaciones, discursos y universos conceptuales. UAM Azcapotzalco.

Ribera Carbó, E. (2022). Presentación. En Ribera Carbó, E. (ed.), Geografía y paisaje. Instituto Mora.

Fuentes documentales

Archivo Histórico de la Ciudad de México

Hemeroteca Nacional

- Investigadora posdoctorante en CIESAS Ciudad de México| Correo: tatiana.candelario@gmail.com ↑

- “El término “territorios hidrosociales” proviene fundamentalmente de debates disciplinarios propios de la geografía y la antropología, y ha tenido una amplia recepción en el campo interdisciplinario de la ecología política del agua”. El concepto de paisajes hidrosociales también es de relativamente reciente aparición. (Castro, 2022: 25). ↑

- En 2019, el bosque obtuvo la Presea de Oro (Gold Award), un reconocimiento internacional por su valor ambiental y cultural, que otorga la organización World Urban Parks. ↑

- Sus suelos ayudan para la recarga de los acuíferos, “disminuyendo el efecto de la ‘isla de calor’ urbana y atrayendo lluvias. El bosque cobija sesenta especies de árboles […], cerca de 130 especies de aves y cuando menos diez de reptiles y anfibios” (Martin, 2020: 240). ↑

- Ricardo Pérez Montfort analiza los significados políticos y culturales de esta “fiesta mexicana”, en la que tehuanas, chinas poblanas y charros, se convirtieron en figuras que ayudaron a conformar el imaginario de lo nacional y lo mexicano, que iba de la mano de lo “popular”. Véase: Pérez, 2010. ↑

- Programa de mano, 1921. ↑

-

En un libro coordinado por Javier Alcocer, en el que participan especialistas y científicos, se presentan los resultados de diversos estudios que se han hecho sobre las condiciones fisicoquímicas del agua de los lagos, así como del estado de contaminación que presentan. Véase Alcocer, 2023. ↑