María Silvia Sánchez-Cortés[1]

Felipe Ruan-Soto[2]

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Milpa de Manuel Castellanos en Lacanjá, Chiapas. Felipe Ruan-Soto, 2018

Resumen

Las relaciones entre hongos y humanos han sido estudiadas de diferentes maneras. Los hongos son organismos distintos a plantas y animales. La antropología ha documentado las interacciones entre seres humanos y hongos en Mesoamérica. Sin embargo, recientemente, se ha estudiado la relación entre hongos y contextos políticos, económicos y culturales para repensar las relaciones entre humanos y más que humanos en el Antropoceno, como el hongo matsutake. Este artículo expone las relaciones entre hongos, humanos y más que humanos, desde una breve descripción de las prácticas establecidas entre los hongos y los lacandones de Chiapas. Ellos atribuyen el origen de los hongos a su dios principal, Hach A’k Yum. Los lacandones son grandes conocedores del papel de los hongos en la selva como alimento para humanos, no humanos y más que humanos. También reconocen su papel en la putrefacción de la materia orgánica que favorece la fertilidad del suelo requerido para la agricultura y la regeneración de la selva. No todos los hongos son comestibles para los humanos, puesto que Hach A’k Yum destinó diferentes hongos como alimento y herramientas a su hermano Kisin, otra deidad lacandona. Este acercamiento desde la etnomicología puede contribuir a la reflexión y el debate de la propuesta teórica de la etnografía multiespecies en torno a los conceptos utilizados para descentralizar la dualidad humano-naturaleza, reconociendo el papel de los no humanos como nuestros acompañantes y colaboradores en el Antropoceno.

Palabras clave: selva, humanos y más que humanos, relacionalidad, hongos, lacandones.

Introducción

Las relaciones entre hongos y humanos han sido investigadas de distintas maneras. Desde la biología se describen como seres distintos a las plantas y animales. Esto debido a sus modos de alimentación por absorción, morfología, reproducción, ecología e historia evolutiva. Las células de los hongos están rodeadas de una pared rígida de quitina. Su cuerpo puede estar constituido por una sola célula como en el caso de las levaduras. También por filamentos denominadas hifas, que en conjunto forman el micelio o cuerpo del hongo. Para los hongos macroscópicos, su ciclo de vida inicia con las esporas. Posteriormente desarrollan micelios y estructuras reproductivas o esporomas (cuerpos fructíferos) conocidos como setas. La diversidad de especies de hongos los hace el segundo grupo con más especies sobre la tierra, después de los insectos. Se estima que hay alrededor de 1,500,000 especies en el mundo, y pueden ser muchas más. En Chiapas, la diversidad fúngica se estima en alrededor de 49,000 especies, de las cuales aproximadamente 5,000 corresponden a hongos macroscópicos (Ruan-Soto et al., 2017).

La ecología resalta el papel de los hongos en los ecosistemas, como los que se alimentan de materia orgánica. Estos son considerados como descomponedores que además permiten el reciclaje de nutrientes en los suelos. Otras especies forman asociaciones ecológicas simbióticas y también parasitarias. Las micorrizas son redes subterráneas de micelio en estrecha relación con las raíces de los árboles. Así favorecen la colaboración entre ellos para sobrevivir al intercambiar nutrientes y agua. En las cadenas tróficas están presentes muchas especies de hongos. Proporcionan alimento a un gran número de invertebrados como moscas o caracoles, y vertebrados como anfibios y pequeños mamíferos.

La medicina humana y veterinaria ha prestado gran atención a los hongos. Diferentes especies tienen propiedades medicinales, pueden ser tóxicos o bien causar distintas enfermedades. La presencia de diferentes tipos de hongos en selvas y bosques templados ha sido estudiada a partir de la afinidad de las personas hacia ellos. Esta se expresa en su micofilia que lleva a su consumo o aprecio, o su micofobia, con actitudes evitativas o de rechazo.

La etnomicología ha destacado la importancia de los hongos en la alimentación, medicina tradicional y espiritual, así como conocimientos etnoecológicos, y ha contribuido a la etnoclasificación para diferentes grupos culturales del mundo. En cuanto a la región de Mesoamérica, la antropología y la arqueología han documentado la convivencia entre animales, plantas y diversos organismos. Han reconocido las interacciones entre actores humanos y no humanos, así como procesos con agencia natural y social (Vergara, s.f.).

Los hongos en sí representan a la relacionalidad con los seres humanos y más que humanos. En los últimos años se ha documentado la relación de los hongos con aspectos políticos, económicos, ambientales y culturales. Este ha sido el caso del hongo matsutake estudiado por Tsing (2015) desde un entramado “más que humano”. Esto implica situar en el mismo nivel a seres humanos y no humanos. La especie, de acuerdo con Tsing, mostró que puede crecer en bosques de pino deteriorados por la industria maderera provocada por la devastación capitalista. El hongo matsutake pudo prosperar en estos bosques “rotos” y ayudar a su regeneración. A su vez, al ser un hongo comestible considerado como manjar gourmet con valores culturales y de mercado, se articuló a través de su recolección a migrantes asiáticos ubicados en Oregón, Estados Unidos. Las personas promovieron su comercializaron en otras partes del país y del mundo. El estudio muestra la relevancia y “esencia de la sobrevivencia colaborativa” (Tsing, 2015). Sobre todo, expone que los hongos nos permiten repensar las relaciones entre humanos y más que humanos, ante un mundo en crisis situado en el Antropoceno.

En nuestro país los hongos son considerados como marginales en las prioridades nacionales para su estudio y conservación. Su valoración como recurso alimenticio, medicinal y ecosistémico se encuentra en los pueblos originarios, como los de Chiapas, también marginados (Ruan-Soto et al., 2017). Otra reflexión alusiva a la situación marginal de los hongos en general es señalada por Tsing (2012): a pesar de ser omnipresentes, los hongos comestibles y medicinales prosperan en los márgenes de las zonas de cultivos o en los bosques y montañas. Allí continúan produciendo interacciones entre especies en diversos órdenes de magnitud. Como parte de los estudios políticos y ambientales, la autora hace un llamado a poner atención a los “paisajes irregulares, a las múltiples temporalidades y a los ensamblajes”. Estos últimos entendidos como un conjunto de diversas especies que se influyen entre sí. Son cambiantes y forman parte de la “esencia de la supervivencia colaborativa” en un mundo dentro del contexto del Antropoceno.

En este artículo se busca resaltar la presencia de los hongos como acompañantes (Haraway, 2003), así como su relacionalidad, presente en los ensamblajes entre humanos y más que humanos, desde una descripción de las prácticas establecidas entre los hongos y los lacandones de Chiapas. Consideramos que este breve acercamiento podría abrir una oportunidad para empezar a mirar, reflexionar y debatir acerca de la propuesta teórica de la etnografía multiespecies (Kirskey y Helmereich, 2010). La propuesta privilegia entre otros aspectos, un giro ontológico que busca superar las visiones dualistas de cultura-naturaleza. Este enfoque teórico requiere de las miradas interdisciplinarias, y en el caso que exponemos a continuación se nutre de la disciplina de la etnomicología.

Los lacandones y sus relaciones con los hongos

La Selva Lacandona es una de las regiones indígenas más grandes y heterogéneas del estado de Chiapas. Aquí predominaba la selva tropical e históricamente, a partir de la década de los cincuenta, se han dado cambios que condujeron a su colonización y transformación. Los programas de desarrollo han estado vinculados a la solución de conflictos agrarios dentro y fuera del estado de Chiapas. Estos han sido: proyectos de aserraderos, hidroeléctricas, explotación petrolera, migración de los Altos de Chiapas impulsada por la iglesia presbiteriana y la contención de migrantes guatemaltecos (Nigh, 2000).

Históricamente en esta amplia región de selva tropical se ubicó la presencia casi única de los lacandones desde el siglo XVII hasta la mitad del siglo XX. Posteriormente en los años sesenta y setenta los diversos grupos de lacandones fueron concentrados por el gobierno mexicano en cinco asentamientos principales: Nahá y Mensabäk, al norte, y Crucero San Javier, Bethel y Lacanjá-Chansayab, al sur (Nigh, 2000). En 1972 se dotó a 66 jefes de familia lacandones una superficie de 614 321 hectáreas. En 1975 después de disputas con otros grupos tseltales y ch’oles que se asentaron en la región, se amplió la superficie a 662,000 hectáreas que incluyeron los predios de Nahá y Metzabok. En la actualidad cerca del 59 por ciento de esta extensión está ocupada por cinco áreas naturales protegidas establecidas por decreto presidencial (Nigh, 2000).

De acuerdo con Marion (2000), estudios lingüísticos e históricos, los lacandones o hach winik (“hombres verdaderos”) proceden de la antigua cultura maya. Probablemente provengan de emigraciones en diversos periodos y de lugares como Yucatán, el Petén guatemalteco y la región ahora conocida como la Selva Lacandona de Chiapas. El nombre de lacandones fue otorgado en el pasado a los grupos indígenas que habitaron en la región. Posteriormente este nombre fue retomado para nombrar a los lacandones contemporáneos. En un entorno cambiante por las agresivas trasformaciones de la selva, los lacandones siguen preservando los referentes conceptuales propios de su cultura y cosmovisión (Marion, 2000). Continúan conviviendo para su sobrevivencia, como siglos atrás, con diversos acompañantes más que humanos, como plantas, animales, hongos, ríos y entidades no humanas descritas en la literatura como dioses.

Los mayas lacandones describen un cosmos que constantemente puede estar amenazado con la destrucción, pero también tiene la esperanza de la sobrevivencia. Ante ello, están “obligados” a mantener la renovación cíclica de la selva y la alternancia de las fases de vida y muerte de los seres humanos (Marion, 2000). Esta convivencia con otros seres “más que humanos” involucra diversos y complejos rituales ceremoniales y en todos ellos se ofrece copal, comida y bebida ceremonial.

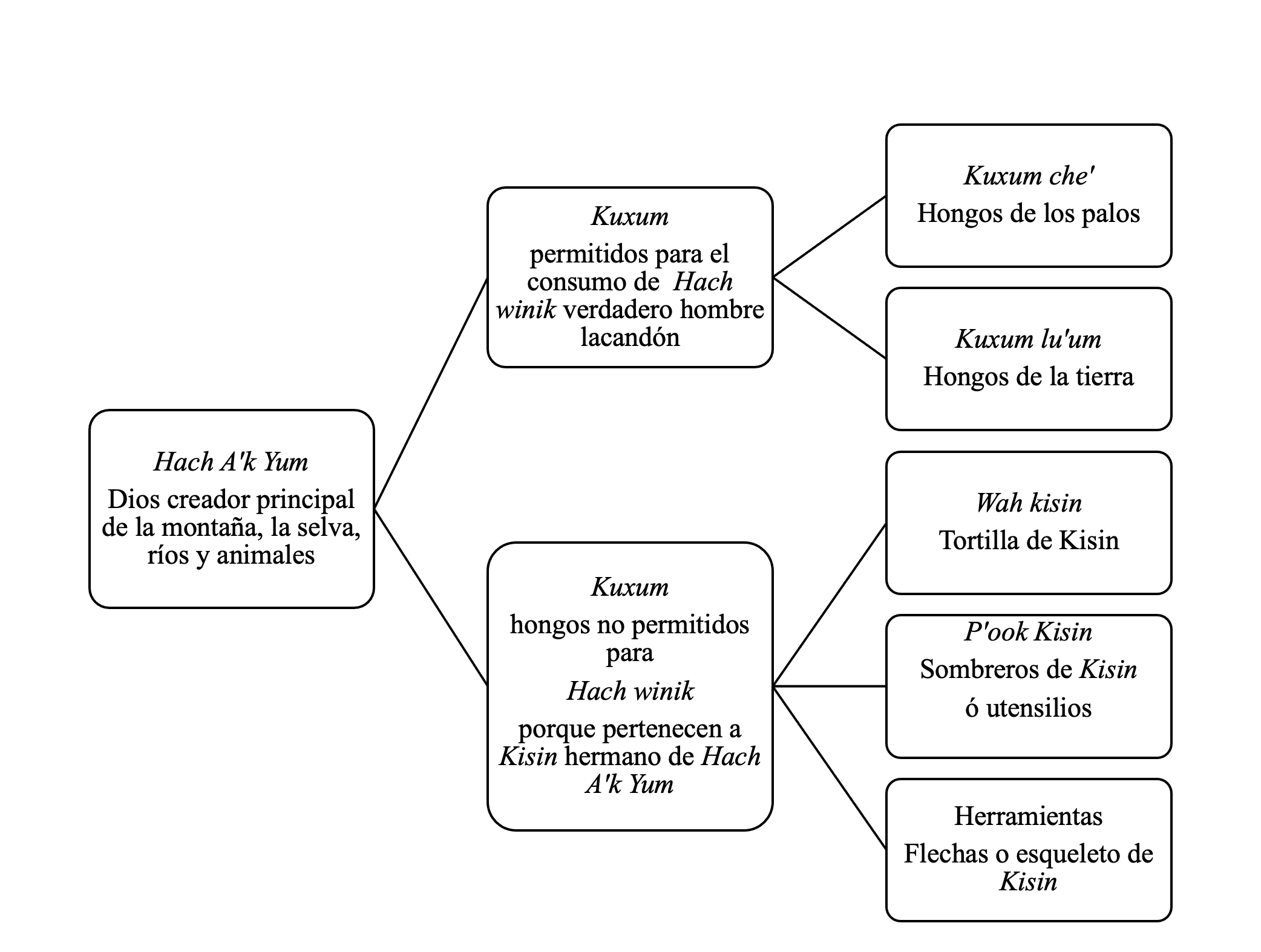

Se considera que las deidades principales están instaladas en el firmamento y engendraron una familia con las mismas características que las familias humanas, menos la mortalidad (Marion, 2000). Algunas de las entidades no humanas o deidades son a Hach A’k Yum, “nuestro señor verdadero”, quien es considerado creador de los lacandones y de las montañas, ríos y selvas; Suk uk Yum, “señor del inframundo”; Kisin es la deidad de la muerte, y Menzabäk es dueño del mundo de los muertos (Marion, 2000; Ruan-Soto et al., 2017).

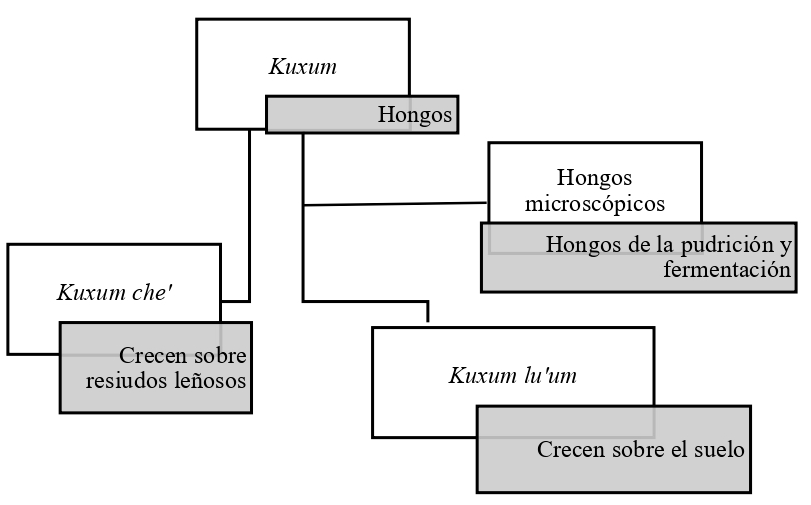

Entre los lacandones del sureste mexicano, pueblo originario marcado por una historia particular llena de atención por diversos actores del gobierno, la academia y de la propia sociedad civil, existen ejemplos interesantes de estas múltiples relacionalidades que encuentran en los hongos un nodo por demás relevante. Los lacandones atribuyen el origen de los hongos a su Dios principal Hach A’k Yum, quien conformó por un lado a los hongos del suelo llamados kuxum lu’um, y por el otro a los hongos de los palos llamados kuxum che’. Para estas personas, el kuxum, que podría traducirse al español como hongo, es aquel organismo que es capaz de pudrir en donde crece y en consecuencia de reincorporar los nutrientes al sistema del cual fueron generados. Con esto en mente, los lacandones engloban a todos los hongos lignícolas, terrícolas e incluso los hongos microscópicos, como aquellos encargados de fermentar las bolas de pozol (figura 1). Gracias a este potencial fúngico, toda la materia orgánica en la selva puede reincorporarse en los ciclos de dinamismo energético y seguir sustentando la vida. “Si hay muchas hojas y muchos palos en la milpa y si hay kuxum que los pudra, va a haber más maíz”, decía Manuel Castellanos Chan Kin, campesino lacandón de Lacanjá Chansayab (septiembre de 2004; Ruan-Soto et al., 2017), señalando el papel ecológico de los hongos en los sistemas productivos y en la propia selva.

Figura 1. Tipos de hongos identificados por los lacandones. En tres localidades de estudio reconocen y nombran en conjunto 164 especies. Elaboración propia, a partir de Ruan-Soto et al., 2017, y Ruan-Soto et al., 2021

Asimismo, los hongos no solamente juegan un papel fundamental en el mantenimiento homeostático de la selva, también son concebidos como un regalo del dios creador para los lacandones. Cuentan los antiguos lacandones que cuando Hach A’k Yum había creado a los hongos, las personas quisieron probar esos manjares. Atendiendo esta petición, la divinidad purificó algunas especies, nombrándolas como kayoch (Pleurotus spp. y Favolus tenuiculus), lo’ro (Auricularia spp.), xikin (Schizophyllum commune) y otras especies más. Sin embargo, fue enfático en que el resto de las especies quedarían reservadas para el uso de los dioses y alejadas de los intereses terrenales (figura 2). Esto puede seguir observándose hasta nuestros días en el aprovechamiento, su taxonomía, clasificación y en las propias maneras de entender a los hongos (Ruan-Soto, et al., 2021).

Figura 2. Clasificación general de los hongos de acuerdo con su acceso permitido por Hach A’k Yum. Elaboración propia a partir de Ruan-Soto et al., 2021

Como podemos ver, la relación entre los hongos y los lacandones está mediada por otros seres más allá de lo terrenal. La forma de este grupo de conceptualizar el origen de los hongos y su papel en el cosmos, refleja las relaciones materiales que tiene con ellos (figura 3). A partir de estas narrativas podemos entender las razones ulteriores de por qué utilizan un número aparentemente reducido de especies de hongos, aun cuando en la selva existe un número mayor de especies potencialmente consumibles, algunas de gran importancia cultural en otras regiones como el Lactarius indigo o diferentes especies del género Boletus. Las especies consumidas son aquellas que conciben como propias para ello, ya que pasaron por este proceso de purificación divina. En el caso de otras especies, aun cuando se reconozca su potencial comestibilidad, su condición de “impuras” genera que no sean aprovechadas bajo ninguna circunstancia.

La Amanita muscaria es una de las especies más llamativas y carismáticas del reino Fungi, esto gracias a sus distintivas características como su sombrero rojo y escamas blancas coronándolo. Los tsotsiles de Chamula, por lo general no nombran a las especies de hongos tóxicos, sin embargo, esta especie es una excepción (Ruan-Soto, 2018). Le llaman yuy chauk, que significa yuyo del rayo. El yuyo (Amanita hayalyuy) es una de las especies comestibles más apreciadas por los tsotsiles, pero el yuy chauk aparece donde caen los rayos. Se puede ver cómo estos elementos relacionan la esfera celestial con la esfera terrenal. Cabe señalar que esta es la especie no comestible más reconocida por la población en general, señalando su carácter especial.

Otro ejemplo de estas relaciones es el descrito por Zent para los Warao del Amazonas venezolano (Zent, 2004). Este grupo señala a los hongos como hebu bure anohoro, que podría traducirse como “la comida del espíritu del buitre”. El espíritu del buitre es una criatura que amenaza la vida de los warao unas tres o cuatro veces en la vida de cada persona. Esta concepción detona que la relación de estas personas con los hongos sea más bien micófoba, es decir, que muestren actitudes de desagrado hacia los hongos.

Figura 3. (1) Recorrido por la selva Lacandona buscando hongos. (2) Auricularia sp., hongo comestible Lo’re. (3) Xylaria sp. negra, es un esqueleto del Kisin. (4) Ramaria sp. amarilla, es una escoba del Kisin (Misib Kisin). (5) Hongo de repisa, es una tortilla del Kisin. Fotografías: Felipe Ruan-Soto

Consideraciones finales

Para los lacandones, los hongos están ligados de manera importante con sus prácticas, relacionalidades y con su sobrevivencia actual. Son reconocidos como seres “macroscópicos y microscópicos”, se conoce su hábitat, en qué espacios crecen, su consumo como alimento para pequeños mamíferos, y el papel que desempeñan como descomponedores. Todo ello refleja el conocimiento de los hongos como acompañantes de su vida en la selva y la colaboración de estos para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos agrícolas y de la selva misma.

Las prácticas en la vida cotidiana de los lacandones relacionadas con los hongos se vinculan al considerarlos como parte su alimentación y algunos como medicina, pero también diferentes especies son apreciadas estética o lúdicamente. En su relación social con los seres sobrehumanos o deidades, Hach A’k Yum creó para los lacandones hongos que podían ser consumidos y otros que no, porque estaban reservados para otra deidad, su hermano Kisin, señalando que estos hongos eran utensilios como sombreros y flechas, o como tortillas de su hermano Kisin por lo cual no podrían ser comidos.

En este sentido, de acuerdo con Bingham (2006), la condición humana no puede entenderse sin abordar las relaciones que los humanos entretejen con humanos, no humanos y sobrehumanos. Para Ruíz-Serna y Del Cairo,

la idea de que generamos nuestro conocimiento del mundo a través de nuestras prácticas y nuestro envolvimiento corpóreo en él— prefigura una de las premisas básicas del giro ontológico, esto es, que la realidad está constituida fundamentalmente a partir de las relaciones y las prácticas y no de las representaciones y las ideas. (2022: 21).

Por su parte para Blaser y De la Cadena (2018) una ontología relacional encuentra al Territorio como condición de posibilidad y lógicas comunales, en donde se generan sinergia y complementariedad entre humanos y no humanos. Así, destacan que políticamente se abren a la existencia de múltiples mundos para defenderlos en sus propios términos. Al respecto, desde la antropología y para el caso de los lacandones, Marion ha señalado que la cosmovisión maya contemporánea, todavía “da cuenta de la perseverancia de los pueblos de Mesoamérica para mantener sus antiguas tradiciones ante los embates de la modernidad occidental” (2000: 56).

Es en este sentido que podría debatirse en torno a los conceptos utilizados para descentralizar la dualidad humano-naturaleza para compartir un mismo status ontológico (Ruíz-Serna y Del Carpio, 2022), reconociendo el papel de los no humanos, nuestros acompañantes y colaboradores en el Antropoceno.

Referencias

Blaser, M., y De la Cadena, M. (2018). Proposals for a world of many worlds. En M. de la Cadena y M. Blaser (eds.), A world of many worlds (pp. 1-22). Duke University Press.

Bingham, N. (2006). Bees, butterflies, and bacteria: biotechnology and the politics of nonhuman friendship. Environment and Planning, 38(3), 483-498. https://doi.org/10.1068/a38436

Haraway, D. (2003). The Companion Species Manifesto: dogs, people, and significant otherness. Prickly Paradigm Press.

Kirskey, E. y Helmreich, S. (2020). The emergence of multiespecies ethnography. Cultural Anthropology, 25(4), 545-576. https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x

Marion, M. O. (2000). Bajo la sombra de la gran ceiba: la cosmovisión de los lacandones. Desacatos. Revista de ciencias Sociales, (5), 45-56.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13900504

Nigh, R. (coord.) (2000). Lacandones de Chiapas. Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur. https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/49

Ruan-Soto, F. (2018). Recolección de hongos comestibles silvestres y estrategias para el reconocimiento de especies tóxicas entre los tsotsiles de Chamula, Chiapas, México. Scientia Fungorum, 48, 1-13. https://doi.org/10.33885/sf.2018.48.1179

Ruan-Soto, F., Domínguez-Gutiérrez, M., Pérez-Ramírez, L. y Cifuentes, J. (2021). Etnomicología de los lacandones de Nahá, Metzabok y Lacanjá-Chansayab, Chiapas, México. Ciencias Sociales y Humanidades, 8(1), 25-42. https://doi.org/10.36829/63CHS.v8i1.1112

Ruan-Soto, F., Pérez, L., Cifuentes, J., Ordaz, M., Cruz, A. García, Y. Reyes, F. y Mariaca, R. (2017). Hongos de los Lacandones de Naha y Metzabok: Guía ilustrada de macromicetos. ECOSUR. https://patrimoniobiocultural.com/archivos/publicaciones/libros/GUIA_ILUSTRADA_DE_MACROMICETOS.pdf

Ruiz-Serna, D. y Del Cairo, C. (2022). Ontologías y antropología: apuntes sobre perspectivas en disputa. En D. Ruiz-Serna y C. del Cairo (eds.), Humanos, más que humanos y no humanos. Intersecciones críticas en torno a la antropología y las ontologías (pp. 14-51). Pontificia Universidad Javeriana.

Tsing, A. (2015). The mushroom at the end of the world. On the possibility of life in capitalism ruins. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bcc

Tsing, A. (2012). Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species. Environmental Humanities, 1(1), 141-54. https://doi.org/10.1215/22011919-3610012

Vergara, F. (s.f.). Holobiontes, etnografías “más allá de lo humano” y la conquista de México – Tenochtitlán. Noticonquista. Recuperado el 01 de abril de 2025, de https://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/2683/2683/

Zent, E. L., Zent, S., e Iturriaga, T. (2004). Knowledge and use of fungi by a mycophilic society of the Venezuelan Amazon. Economic Botany, 58(2), 214-226. https://doi.org/10.1663/0013-0001