Lucía Melgar

(Académicas en Acción Crítica) | lucia.melgar@gmail.com

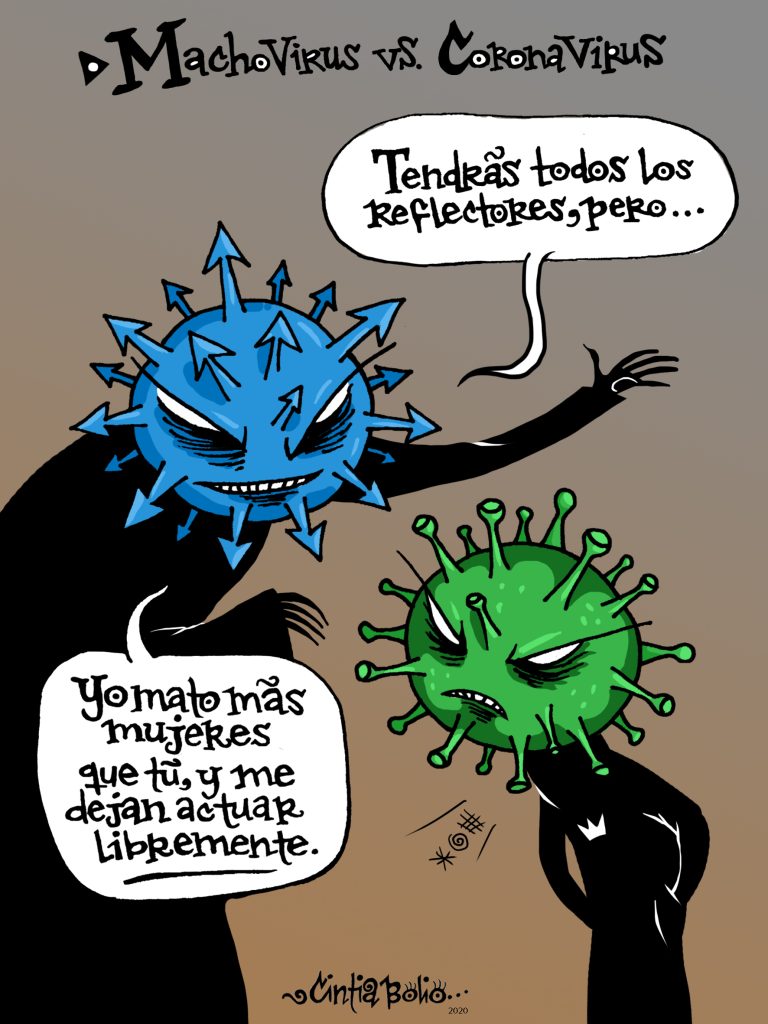

Ilustración cortesía de Cintia Bolio, monera feminista

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron que la violencia contra las mujeres aumentaría en los hogares, como ya había sucedido en otros casos de confinamiento masivo en el mundo. En abril, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que en países donde ya existían altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, el riesgo de que ésta se exacerbara se incrementaría debido al confinamiento. A éste se añaden también las presiones económicas y las condiciones de precariedad como factores potenciadores de conflictos y tensiones previas. Casi un año después, las cifras y testimonios publicados por diversas organizaciones confirman los efectos nefastos de la conjunción de dos pandemias: la del Covid-19 y la de la violencia machista. Aunque tal vez sea la que más se ha hecho visible, gracias al activismo de diversas colectivas, la violencia creciente contra mujeres y niñas forma parte de una pandemia de violencia más amplia, la de las violencias delincuenciales sociales y comunitarias que han devastado al país desde hace más de una década y que, pese al confinamiento, no han menguado.

El aumento generalizado de las violencias en las circunstancias particulares del año pasado puede explicar en parte la exacerbación de las violencias machistas bajo la presión del confinamiento y la crisis económica, pero a su vez se inscribe en un contexto más amplio que se remonta por lo menos a 2007-2008, periodo en que los efectos de la llamada “guerra contra el narco” y de la militarización se reflejaron en un incremento de manifestaciones delictivas, desde masacres y homicidios dolosos hasta desaparición y violencia sexual.

En un sentido, el confinamiento podría haberse interpretado como un factor que frenara las violencias en el espacio público, tomando en cuenta la supuesta limitación de la movilidad y de la interacción social. Los datos para 2020, en particular entre abril y diciembre, sin embargo, indican un incremento o una tendencia sin cambios significativos en la incidencia de delitos de alto impacto, incluyendo actos de violencia extrema.

En lo que se refiere al número de homicidios dolosos, para 2020 el Secretariado Ejecutivo Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública refiere un total de 34 523 víctimas, al que se añaden 940 feminicidios (que son homicidios dolosos pero por razones de género). La suma es ligeramente superior a la de 2019 y similar a la de 2018, año en que se dio un incremento significativo de este delito. Este fenómeno incluye el asesinato de niños, niñas y adolescentes que, según la Red por los Derechos de la Infancia, aumentó en 2020, con casi 2 000 víctimas, algunas menores de un año, fenómeno que se debe tanto a la violencia familiar como a la delincuencial.

La muerte violenta no es el único signo de la violencia extrema. Las desapariciones han continuado: de 15 565 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, 6 753 no habían sido encontradas en enero de 2021. Según cifras oficiales, se cuentan ya más de 77 000 personas desaparecidas, cifra que rebasa ampliamente la de desapariciones bajo la junta militar argentina.

La gravedad de la violencia extrema, evidente desde el feminicidio en Ciudad Juárez o la masacre de migrantes en San Fernando en 2010, ha recibido más atención en años recientes, pero no ha sido contenida, ni, en muchos casos, castigada, con una política pública acorde al impacto psicológico y social que tiene. Por ejemplo, en su informe “Galería del horror”, Causa en Común documenta, con base en notas de prensa, 5 380 “atrocidades” con 6 365 víctimas en 2020, con un aumento gradual a partir de abril. La atrocidad se define como “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; la muerte de un alto número de personas” o de “personas vulnerables o de interés político,o para provocar terror”. Esto incluye entierros en fosas clandestinas (1 350 casos), tortura (944), descuartizamiento (709), masacres (672). Si bien estos crímenes pueden atribuirse al crimen organizado (que domina estados donde se concentran homicidios, fosas o masacres, como Guanajuato, Veracruz, Jalisco, según otras fuentes) o pueden involucrar a grupos de fuerzas armadas, los 150 intentos de linchamiento y los 39 linchamientos también documentados remiten a manifestaciones de violencia comunitaria. Los asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos constituyen atentados contra la libertad de expresión y el derecho a defender la vida y el territorio. Estas expresiones de barbarie obligan a preguntarse a qué grado de corrosión social y de ausencia de un Estado de derecho hemos llegado, y no sólo en las zonas dominadas por el crimen organizado.

En este contexto, no es de extrañar que la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, de por sí muy elevada, se haya incrementado desde abril de 2020. Varias fuentes coinciden en el aumento de violencia doméstica y de crímenes contra menores. Según cifras oficiales, en 2020 se reportaron más de 220 000 casos de violencia familiar, 4.7% más que en 2019. Estos datos sólo describen parte de la realidad pues, como precisan varias fuentes, el confinamiento que encierra a las mujeres con el agresor y reduce su movilidad, además de la precariedad en muchos casos y la suspensión o reducción de servicios en el sistema de justicia, ha dificultado la denuncia. Ante la falta de una política integral proactiva de las autoridades, organizaciones como la Red Nacional de Refugios han difundido hallazgos que contribuyen e entender la complejidad de la violencia doméstica: además de un aumento de rescates de mujeres en situación de alto riesgo, se ha observado un aumento de la violencia sexual contra menores, Este problema, apenas explorado en la última encuesta Endireh (2016), merece mucha más atención, sobre todo cuando la Redim también documenta un incremento en la “corrupción de menores” (que debe llamarse abuso sexual o violación), y de la trata de menores, atribuible tanto a la delincuencia como a conocidos y familiares. Si la explotación sexual infantil, cuyos efectos traumáticos son muy hondos, ha recibido más atención en fechas recientes gracias al caso de Lydia Cacho, su aumento reciente bajo el confinamiento es muy preocupante si se considera que la crisis económica puede favorecer este tipo de delito, con la colusión de las autoridades.

Si bien el feminicidio, el abuso sexual, la violación, la trata y la pornografía infantil son hasta cierto punto las manifestaciones más visibles de la violencia contra mujeres, niños y niñas, no hay que pasar por alto los efectos de la violencia psicológica, económica y patrimonial que en las circunstancias actuales también son prevalentes. Tampoco pueden ignorarse los efectos sociales de masacres, desapariciones, homicidios y otros crímenes brutales en la población que los padece o atestigua, que vive actualmente atrapada en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la pandemia y que enfrenta gran incertidumbre ante la crisis económica y laboral derivada del confinamiento.

Ante esta grave situación, la respuesta del gobierno mexicano ha sido por demás deficiente. En relación con la violencia contra las mujeres difundió un número de emergencia, 911, que se ha saturado muchas veces, y lanzó campañas con mensajes obsoletos y poco eficaces, como “Cuenta hasta 10”.

Video Llamadas de Emergencia #NoEstásSola Proyecto artístico (Holanda-México) donde Vivir Quintana y SnowApple buscan visibilizar la violencia hacia las niñas y mujeres en México y otros países, en medio del confinamiento por la pandemia del Covid-19. Fuente: ¡Alerta! Colectiva Feminista Internacional

La sociedad civil ha hecho lo posible por paliar estas fallas, pero no cuenta con los recursos suficientes: el presupuesto de 2019 y 2020 limitó los recursos para refugios y prevención de violencia, el de 2021 excluye programas de prevención y otros apoyos etiquetadas a programas para mujeres, niñas y niños. A estas falencias se añade el impacto del cierre de oficinas, tribunales y hasta el Registro Civil que limitan la atención estatal a mujeres, niñas y niños maltratados e impiden, por ejemplo, llevar a cabo un divorcio o resolver pleitos de custodia en un plazo razonable.

En cuanto a la violencia delincuencial y el crimen organizado, el gobierno mantiene una estrategia de militarización de la seguridad pública que no ha sido eficaz y que, por el contrario, ha acarreado violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, como los casos de tortura documentados por organizaciones nacionales e internacionales o el involucramiento de policías en la masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas. Si bien el incremento o persistencia de éstas y otras formas de violencia extrema no pueden correlacionarse directamente con la pandemia y el confinamiento (a diferencia de la violencia doméstica), o por lo menos no hay todavía estudios suficientes en este sentido; sí puede plantearse que los constantes enfrentamientos entre grupos criminales en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, por ejemplo, aun bajo supuestas limitaciones a la movilidad por la emergencia sanitaria, indican una ausencia o incapacidad de las fuerzas del Estado o una ausencia del propio Estado. La persistencia de “nuevas” y “viejas” formas de violencia se debe sin duda a una multiplicidad de factores, como la presencia del crimen organizado o la prevalencia delincuencial en vastas zonas del país, la falta de capacitación de policías, o la inadecuada actuación de las fuerzas armadas a cargo de la seguridad pública, pero se debe también a la impunidad, cuyo altísimo grado sitúa a México en el décimo lugar del Índice Global de Impunidad (UDLAP, 2020), cuarto en este continente.

En el contexto de la pandemia, la movilización social contra las violencias y contra la negligencia institucional ha sido más difícil y menos visible en el ámbito público, aunque subsista en medios y redes, con organizaciones como las aquí mencionadas, o “Nosotras Tenemos Otros Datos”, constituida para contrarrestar la desinformación oficial sobre las violencias machistas y exigir la elaboración de políticas públicas que las enfrenten y contrarresten la sobrecarga de trabajo de cuidado y la crisis económica, que agudizan otras muchas desigualdades de género.

Aunque aún no podemos evaluar en toda su dimensión el impacto de la doble pandemia del Covid-19 y de las violencias (extrema, delincuencial, machista), es evidente que se requieren políticas públicas efectivas para reparar el daño social, personal, económico y psicológico de ambas. La pandemia del Covid-19 nos ha rodeado de muerte y enfermedad, nos haya dañado directa o indirectamente. La pandemia de la violencia, opacada por la emergencia sanitaria y los sesgos del discurso público, también arrastra una cauda de luto y dolor.

Además de una política integral con perspectiva de género, pendiente desde hace años, urge un giro en la política de seguridad que dé prioridad a un enfoque de seguridad humana, que revierta la militarización creciente y que disminuya la impunidad que favorece la reproducción del crimen. Se necesita además una estrategia de salud pública a corto y mediano plazo que contrarreste los efectos corrosivos de todas las violencias y de la enfermedad. La crisis económica también representa un enorme reto para la sociedad que exige medidas de apoyo a las familias e impulso a la economía, hasta ahora inexistentes. Sin cambios significativos, los retos que ya enfrenta la sociedad serán aún más pesados.