Cinthia Carolina Flores Parra[1]

CIESAS Occidente

En los pueblos de la ribera norte del lago de Chapala hay mucha muerte y enfermedad.[2] Desde la primera semana que realicé el trabajo de campo para mi proyecto de investigación doctoral, en mayo de 2023, me enteré de que habían ocurrido dos muertes de mujeres conocidas de la familia con la que llegué. Ambas fallecieron por complicaciones derivadas de la enfermedad renal crónica de etiología desconocida (ERCd). El cuerpo de Laura, la primera fallecida, se hinchó días antes de morir, al grado tal, que era difícil reconocer su rostro. Tania fue la segunda mujer que murió en ese periodo a causa de la misma enfermedad. Claudia, que es una de las cinco hermanas líderes en el pueblo de Agua Caliente, narra que en el velorio aún había ropa tendida al sol, que seguramente Tania colgó unas pocas horas antes de fallecer. Claudia también contó que durante el velorio observó unas plantas marchitas por la falta de agua; supone que Tania dejó de regarlas porque su cuerpo estaba ya muy cansando por la enfermedad.[3]

La contaminación del lago de Chapala nos permite observar lo que produce un ambiente contaminado en los cuerpos de sus habitantes, y estas condiciones adversas impactan de manera diferencial a las mujeres, pues son ellas las encargadas de asumir la mayor parte del trabajo de reproductivo no remunerado en las comunidades y el trabajo de cuidados de sus enfermos (Federici, 2018; Fraser, 2023).

La descripción y análisis de estos dos últimos elementos nos permite hacer retratos más detallados de cómo las mujeres sufren socioambientalmente en tales condiciones (Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024). Para su indagación recobro la perspectiva que nos brindan los ecofeminismos y la ecología política feminista, que discuten la relación entre mujeres, naturaleza y sociedad. De manera general, estas perspectivas debaten los procesos y las relaciones de poder que atraviesan la producción de conocimiento y las relaciones sociales que se vinculan con la transformación de la naturaleza (Haraway, 1995; Thompson, 2006; Ulloa, 2021).

El sufrimiento de las mujereas que habitan en la cuenca del lago de Chapala se agrava por el trabajo reproductivo no remunerado que ellas asumen en la vida cotidiana. No es un hecho aislado ni tampoco decisión individual de las mujeres, sino que viene de las transformaciones socioambientales que han posibilitado que ese lago se haya convertido en un centro de descargas de varias fuentes de desechos de empresas industriales y la agroindustria.

El lago de Chapala proveía un sustento familiar a través de la pesca, solía ser un espacio de encuentro, recreación y esparcimiento. Ahora, la contaminación modificó los patrones alimenticios, lo que provocó la migración de las comunidades de origen coca: “Las comunidades que forman parte de este pueblo originario —en alusión a los pueblos coca— tienen una peculiar característica, son comunidades de agua, que viven de y en los ríos, lagunas, arroyos de su vasto territorio” (Moreno, 2021). Los pobladores de la ribera norte del lago tienen un arraigo cultural con el cuerpo de agua. Solían incluso beber de sus aguas sin mayor problema. Posteriormente se fue anulando esa posibilidad por la contaminación, sin embargo, sigue siendo fuente de recreación y sustento, además de ser un foco de contaminación e infección.

La contaminación por metales pesados que llegan al lago de Chapala se origina en los corredores industriales situados a lo largo del río Lerma, particularmente en la producción peletera en León a través del río Turbio, y la petroquímica, situada en Salamanca, que hace descargas de arsénico al río Lerma. También llegan vertidos industriales por el corredor de Ocotlán y desechos de la zona de los Altos a través del río Zula (Juárez et al., 2021).

Actualmente se reconoce que la incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica de etiología desconocida (ERCd) en las comunidades de Poncitlán, en particular entre niños y jóvenes, el cual se ha catalogado como un problema de salud pública asociado a la degradación ambiental del lago y la pobreza en las comunidades (Padilla y Aceves, 2021). La ERCd tiene presencia elevada en países con ingresos medios y bajos; se define de esa forma por la ausencia de factores de riesgo como en la diabetes o la hipertensión. En dicha enfermedad pueden estar involucrados elementos no tradicionales como la exposición a metales pesados u otros contaminantes (García-García et al., 2019).

Existe una crisis socioecológica en los pueblos de la ribera, producida desde décadas atrás por la contaminación de los corredores industriales a lo largo del río Lerma y por la producción agrícola alrededor del lago. Hay también una crisis de los cuidados que se agrava por la contaminación que produce enfermedades como la insuficiencia renal, misma que se agudiza por la marginación que impera en la zona. Esto trae diversos cambios a nivel individual, familiar y comunitario cuando uno de los miembros del grupo enferma.

Las mujeres van a lavar a la orilla del lago cuando escasea el agua estos pueblos —el agua llega a la red pública un día sí y un día no—. Aprovechan el atardecer, en el momento en que el sol está más tenue, pero aún queda luz de día para ver mejor la ropa que tallan contra las piedras pulidas por el agua. Las piedras donde lavan las mujeres se distinguen de otras porque están limpias, las que no usan para lavar quedan llenas de algas (fotografía 1).

Fotografía 1. Mujeres lavando en el lago. Fuente: acervo de la autora.

El día en que tomé la fotografía, Gabriela aprovechó que cancelaron una reunión con un ingeniero que va a la comunidad cada semana para instruir a un pequeño grupo de campesinos en las maneras agroecológicas de la siembra. Tenía cinco botes llenos de ropa sucia, la mayoría de la ropa era de sus hijos adolescentes; después de cansarse de pedirles que la lavaran y ante su omisión, Gabriela aprovechó el día y una parte de la noche para lavar lo acumulado.

Pidió a su hija pequeña, Rita, que la acompañara para lavar lo suyo. Nos acompañó también Jesi, su sobrina adolescente. Obtuve autorización para tomarles una foto y ambas niñas voltearon sonrientes. Gabriela estaba concentrada en su labor. La agarró la noche y no terminó de lavar, sin embargo, paró porque ya se había cansado de estar en la misma posición. Luego de lavar, subieron los botes pesados con ropa mojada hacia su casa, que se ubica en una pendiente.

Lavar y cocinar es de lo que no se salvan las mujeres para que la vida familiar pueda continuar en el día a día. El lago siempre está disponible para lavar, pero el agua del servicio público no. Esa disponibilidad diaria facilita el trabajo doméstico de las mujeres, por lo cual lo siguen haciendo, pese a que saben que el agua está contaminada (fotografía 2).

Fotografía 2. Claudia en la cocina. Fuente: acervo de la autora.

La señora Claudia nos recibió a mí y a Dení, mi hija, en su casa en el mes de julio del 2023. Ese día su esposo subió a la parcela para echar fertilizante. Ella se quedó para terminar de hacer tortillas con la masa sobrante. Cada año siembran maíz, frijol, calabaza, de repente, sandía y melón en su parcela. También tienen chayoteras en la orilla del lago, aunque llevan un par de semanas sin dar chayote porque se hicieron feas las plantas. Doña Claudia nos ofrece taquitos de sal y arroz en agua.

A un costado de donde nos encontramos, hay alrededor de diez botes de plástico pequeños que contienen agua recolectada del lago. Tratan de almacenar lo más que pueden porque no todos los días les llega el agua potable; ya están acostumbrados a esos tandeos, por lo cual el lavado de ropa y trastes lo suelen hacer en la laguna: “No hay agua, pero está la laguna, yo me imagino ¿qué hará la gente que no tiene agua en sus casas?, donde no hay nada más alrededor, aquí al menos está la laguna” (nota de campo, 20 de julio de 2023).

Doña Claudia perdió a su hija, la menor, a causa de la insuficiencia renal. La joven murió de veintitantos años. El duelo permanece en el núcleo familiar. Entramos en confianza, su esposo, don Paco, narra cómo vio a su hija dar el último aliento en un taxi rumbo al hospital en la ciudad de Guadalajara; doña Claudia se queda callada y escucha la narración de su esposo con la mirada perdida, sin parar de cepillar su cabello. El cuarto de su hija permanece intacto desde entonces; movieron alguna que otra cosa en el trascurso de los años, pero ese espacio sigue conteniendo lo que su habitación solía tener cuando ella estaba viva.

*

La señora Martina solía pescar con su esposo, son de las tres o cuatro familias que aún pescan en el lago, no obstante la cooperativa de pescadores tiene a 36 inscritos. Enseñaron el oficio a sus nietos e hijos y ellos salen al lago todos los días a excepción de los lunes, porque los domingos juegan futbol y se desvelan tomando. Lo poco o mucho que sacan lo venden a las niñas que van a comprar a su casa. Doña Martina se encarga de pesar en una vieja báscula lo que les venden, pero discretamente les pone uno que otro pescado más, “de pilón”, dice ella. A veces lo regala también, cuando sabe de alguna familia necesitada, y apartan siempre un poco para ellas mismas, para comer también. El día de la entrevista sólo sacaron tilapia; pescan distintos peces dependiendo del día, la hora, la forma de la red, y en qué parte del lago se encuentren (fotografía 3).

Fotografía 3. Doña Martina y la pesca. Acervo de la autora

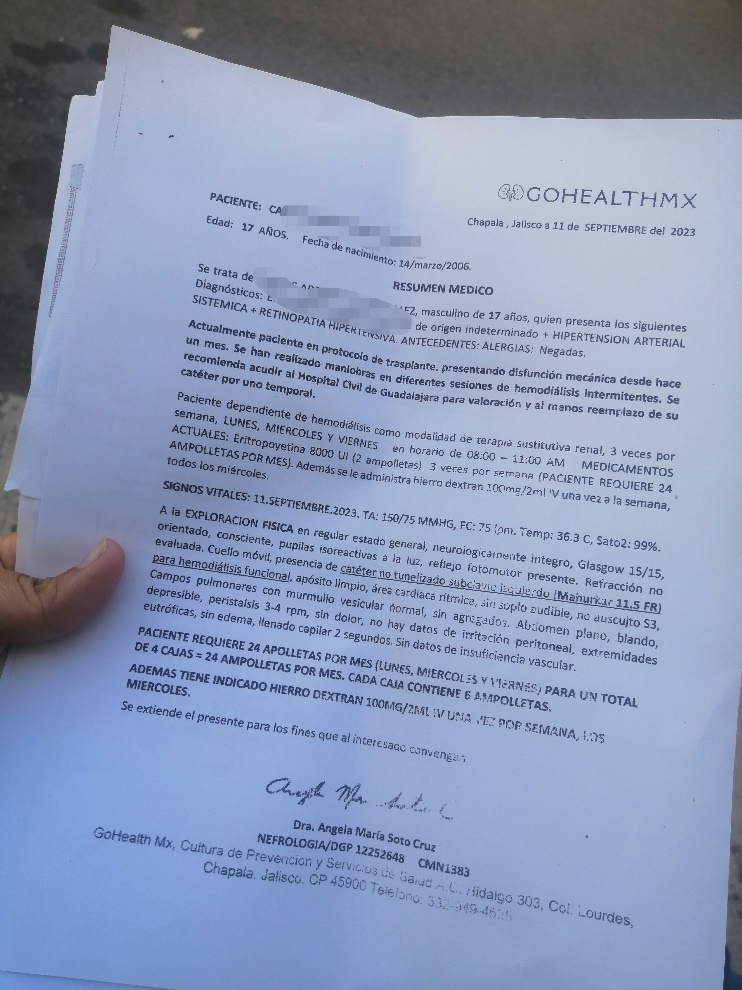

Doña Martina tiene dos hijos enfermos: el más chico tiene sus riñones “inflamados”. Ese día de agosto de 2023, él se fue en otra lancha para pescar por su cuenta. Otros tres de sus hijos, viven en la Florida, en Estados Unidos. A uno de ellos, estando allá le diagnosticaron enfermedad renal y allá está llevando su tratamiento. Sus hermanos lo cuidan, aunque al hijo enfermo, abrumado, le da pena volver para que lo cuiden acá. Por otra parte, César, nieto de doña Martina, estaba próximo a recibir un trasplante de riñón por parte de su madre, Olga. Tres miembros de la familia con insuficiencia renal (fotografía 4).

Fotografía 4. Diagnóstico médico. Fuente: acervo de la autora.

Olga, hija de doña Martina, estaba próxima a donarle un riñón a su hijo César, para poder mejorar sus condiciones de vida. Un día los acompañé en los alrededores del Hospital Civil de la ciudad de Guadalajara para gestionar la obtención de un catéter nuevo que César requería, el cual tenía un costo de aproximado de cinco mil pesos, era imposible que Olga lo adquiriera. Visitamos una asociación civil, donde Olga recibió un trato hostil, y aun así no lo obtuvo. Después de varios días peregrinando en la ciudad, logró que una señora —que la contactó a partir de sus redes de apoyo— le pagara el catéter.

Ese fue uno de los interminables recorridos que Olga y César hicieron en las inmediaciones del Hospital Civil de Guadalajara. Posteriormente vivieron en un albergue cercano para continuar con el protocolo del trasplante, aunque una infección en el corazón aplazó el procedimiento. Luego de un denso peregrinar, lograron, con éxito, realizarle una operación a corazón abierto al joven César en agosto de 2024.

A inicios de 2025, ambos permanecían a la espera de que les programaran una nueva fecha para el trasplante. Ese anhelado día parecía más cercano cada vez. No obstante, el viernes 28 de febrero, César se desvaneció en los brazos de su madre mientras se dirigían al templo de El Santuario, en Guadalajara. “Cayó en muerte cerebral”, con dolor me contó Olga, desconcertada, además, porque durante esos días su hijo recibía las tres hemodiálisis por semana que su cuerpo necesitaba, todo iba bien. Ellos mantenían la esperanza de que aquel día llegase, el día en el que Olga pudiera darle vida de nuevo a su amado hijo. Ese día nunca llegó, César falleció el tres de marzo, a punto de cumplir 19 años.s

Conclusiones

En los pueblos de la ribera norte del lago de Chapala las mujeres sufren socioambientalmente la contaminación de este cuerpo de agua que es producida a cientos de kilómetros de donde habitan por el desarrollo agrícola e industrial de la región. Este escenario de adversidad ha hecho que las mujeres lo resientan en sus cuerpos y recrudece su trabajo reproductivo no remunerado y de cuidados en sus comunidades. Las fotografías que presento provocan a seguir pensando con mayor sensibilidad y detalle otros espacios de análisis en donde se intersectan las relaciones entre mujeres, sociedad y naturaleza, de ahí la importancia de recobrar las perspectivas de los ecofeminismos y de la ecología política feminista. Este no es un trabajo acabado, todavía hay mucho por hacer.

Referencias

Castillo Oropeza, O. A., y Delgado Hernández, E. (2024). Prolegómenos para una ecología política del sufrimiento socioambiental en América Latina. En Castillo Oropeza, O. A. y Roca-Servat, D. (eds.), Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política (pp. 27-46). CLACSO.

Federici, S. (2018). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de sueños.

Fraser, N. (2023). Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso. Siglo XXI.

Haraway, D. (1995). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza (pp. 313-346). Cátedra / Universitat de València / Instituto de la Mujer.

Juárez Aguilar, A., López Gómez, L., y Orozco Santiago, N. (2021). Ficha informativa ILBM (Lake Brief) del lago de Chapala, México. En Fichas Informativas de Lagos y Embalses (Lake Briefs) de América Latina [en edición]. Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas / International Lake Enviroment Committee Foundation / Instituto Corazón de la Tierra. https://labcsa.org/wp-content/uploads/2022/08/ficha-lago-chapala-final-.pdf

Moreno, R. (2021) «Juanacatlán, semilla para la resistencia”. En Desinformémonos. Consultado el 24/12/2021. Disponible en: https://desinformémonos.org/juanacatlan-semilla-para-la-resistencia/

Padilla Altamira, C., y Aceves Núñez, H. de J. (2021). “A la orilla: degradación ambiental, violencia estructural y enfermedad renal de causa (des) conocida en el Lago de Chapala”. En Hernández- Ibarra, L. E. (comp.) Avatares en la enfermedad renal crónica. Las respuestas de quienes la padecen y los actores sociales implicados (pp. 65-92). Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Thompson, C. (2006). Back to Nature? Resurrecting Ecofeminism after Poststructuralist and Third‐Wave Feminisms. Isis, 97(3), 505-512. https://doi.org/10.1086/508080

Ulloa, A. (2021). Repolitizar la vida, defender los cuerpos-territorios y colectivizar las acciones desde los feminismos indígenas. Ecología Política, (61), 38-48. https://www.ecologiapolitica.info/wp-content/uploads/2021/07/061_Ulloa_2021zwxq.pdf

- Correo: florespoiesis@gmail.com ↑

- Me refiero a los pueblos de Mezcala, San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y La Zapotera, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. ↑

-

Hago uso de seudónimos para mantener la privacidad de las personas con las que he trabajado durante el campo. ↑