Andreza Garcia de Gouveia[1]

Ana Lucia Nogueira de Paiva Britto

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rosa Maria Formiga-Johnsson

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Pozo poco profundo. Fotografía: las autoras. São Gonçalo / RJ, 2021

Resumen

La ecología política del agua considera la naturaleza, la sociedad y la tecnología como mutuamente constitutivas y determinantes para la distribución del elemento H2O en la sociedad. Desde esta perspectiva, la orientación de los flujos hídricos consiste en el producto de las relaciones de poder establecidas por redes hidrosociales hegemónicas. El presente trabajo busca contribuir a las investigaciones que exploran la producción de desigualdades hidrosociales y la exclusión de grupos sociales desprovistos de poder económico, político o social del acceso al agua. Además, busca poner de relieve mecanismos poco perceptibles de apropiación, control y escasez del agua urbana a través de grandes infraestructuras hidráulicas, destacando este fenómeno en el contexto de la Región Metropolitana de Río de Janeiro, la segunda mayor metrópoli de Brasil. Tras un proceso de investigación multifactorial, se evidenció que el Sistema Imunana-Laranjal sería un macrosistema sociotécnico que, desde su creación, ha tenido su lógica orientada por proyectos políticos y económicos enfocados en la antigua capital del Estado de Río de Janeiro, y el actual municipio de mayor relevancia socioeconómica de la región, Niterói. A través del proyecto hidrosocial construido, los flujos de agua se dirigen hacia Niterói, garantizando el abastecimiento universal para toda su población. Sin embargo, los municipios de São Gonçalo e Itaboraí, aunque totalmente dependientes del abastecimiento del Imunana-Laranjal, geográficamente más cercanos a la fuente de abastecimiento, y atravesados por los grandes acueductos del sistema, permanecen en un estado de escasez social de agua.

Introducción

Todos los elementos, percepciones y prácticas en el medio ambiente interactúan y se conectan material y socialmente a través del agua, el suelo y la atmósfera. El campo de la ecología política considera las perspectivas, lenguajes, intereses y relaciones (materiales y simbólicas) entre los diferentes actores políticos, sociales y económicos que estallan en las arenas de disputas y definen la repartición de beneficios y externalidades ambientales entre individuos y grupos de individuos. De esta forma, se establece y tiene como eje el análisis de los conflictos socioambientales, la disputa por la significación, apropiación y reapropiación de la naturaleza y la cultura, donde ambas resisten a lógicas hegemónicas de absorción e incorporación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos y políticos) a los valores de mercado (Leff, 2003; Little, 2006; Martínez Alier, 2015; Gómez, 2015).

Según Boelens (2015), América Latina es un territorio donde las desigualdades sociales han promovido profundas diferenciaciones en el acceso al agua basadas en la raza, el género y la etnia. Este escenario se establece a través de una política de diferenciación y exclusión de las decisiones de gobernanza, en la que los usuarios locales rara vez definen sus propias maneras de relacionarse con este bien. Como producto de esto, Castillo Oropeza y Gamboa (2020) y Castillo Oropeza y Delgado Hernández (2024) discurren sobre el sufrimiento hídrico causado a individuos y grupos vulnerables a partir de grandes proyectos y de relaciones de poder político-económicas que transforman el territorio, reconfiguran los flujos hídricos y controlan las fuentes de abastecimiento de agua. Aún en el escenario latinoamericano, Gouveia et al. (2023) constataron, principalmente en Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, que tales reconfiguraciones hidrosociales hegemónicas desataron conflictos y escasez artificial de agua que afecta principalmente a comunidades tradicionales, y grupos sociales sin poder y de menores ingresos.

En Brasil, bajo el enfoque hidrosocial, Britto et al. (2016) verificaron en la Región Metropolitana del Estado de Río de Janeiro que los dos grandes macrosistemas de abastecimiento de agua tratada se gestionan de manera que los flujos hídricos se orienten prioritariamente a las necesidades de los dos municipios centrales de cada macrosistema, mientras que no responden a las necesidades de los municipios periféricos. En el municipio de São Gonçalo, periferia del Este Metropolitano, Gouveia et al. (2021) y Gouveia (2022) constataron que la parte de la población más pobre del municipio es excluida de la infraestructura del servicio de abastecimiento o sometida a intermitencias sistémicas y escasez de agua tratada.

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo contribuir a los debates latinoamericanos en el campo de la ecología política del agua, ampliando las investigaciones de Britto et al. (2016), Gouveia (2022) y Gouveia et al. (2021; 2024a) sobre la producción de desigualdades y exclusiones hidrosociales en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, Brasil. Tomará como estudio de caso el servicio de abastecimiento de agua tratada del Sistema Integrado Imunana-Laranjal, en el Este Metropolitano. Partiendo de la premisa de que se trata de un macrosistema sociotécnico (Gouveia, 2022), se analizará cómo se desarrolla su lógica hidrosocial, buscando comprender cómo los aspectos políticos, económicos y sociales intermunicipales influyen en la dinámica de los flujos hídricos del sistema y en la configuración de territorios hidrosociales en la región.

De esta forma, busca contribuir a las investigaciones sobre la producción de desigualdades hidrosociales y la exclusión del acceso al agua para individuos y grupos sociales desprovistos de poder económico, político o social. También, poner en evidencia mecanismos poco visibles de apropiación, control y exclusión hídrica urbana a través de grandes infraestructuras hidráulicas, destacando este fenómeno en el contexto de la segunda mayor metrópoli de Brasil, un ámbito poco estudiado desde la perspectiva de la ecología política latinoamericana.

Debido a que el enfoque hidrosocial se caracteriza por ser multifactorial, la construcción del proceso investigativo se compondrá de la triangulación de métodos, empleando una variedad de técnicas de recolección de datos (Goldembeg, 1997; Minayo, 2005). El objetivo es abarcar la máxima amplitud en la descripción, explicación y comprensión del objeto, integrando varios métodos en el análisis de las escalas metropolitana y locales de los municipios integrantes del Imunana-Laranjal, a saber: estudios de diferentes organismos, informes oficiales, documentos contractuales, datos estadísticos, publicaciones académicas, reportajes, y la información recogida por medio de cuestionarios.

Ecología política del agua: ciclos, territorios y escasez hidrosocial

La ecología política del agua parte de la concepción de que la naturaleza, la sociedad y la tecnología son mutuamente constitutivas y establecen cómo y para quién el elemento H2O será distribuido en la sociedad. Desde esta perspectiva, el poder, la política, la gestión y la gobernanza son la base determinante del acceso al agua para individuos y grupos sociales. El poder y la política estarían en todas partes, no limitándose a las arenas formales de la toma de decisiones, siendo usados de manera consciente o inconsciente para generar un conjunto de valores, creencias y comportamientos hídricos. De este modo, no serían solamente expresados en leyes explícitas y normas, sino también a través de normas menos visibles que se presentan como naturales o inevitables (Foucault, 2008; Zwarteveen; Boelens, 2014; Boelens, 2015).

En este campo del conocimiento, el ciclo hidrosocial se opone al ciclo hidrológico, un concepto dominante, técnico, duradero, asocial y apolítico, para retratar los estados y flujos del agua como productos de las relaciones de poder, aspectos sociales y ecológicos, e ideologías políticas. A diferencia del ciclo hidrológico, no se preocupa por el agua en sí misma, sino por las relaciones hidrosociales, convirtiéndose en un concepto político, social, temporal y dinámico que coloca a los individuos y la política en el centro de todas las cuestiones hídricas (Budds et al., 2014; Linton, 2014; Linton y Budds, 2014). Por lo tanto, no se limita a la cuenca hidrográfica, sino que transita, articula y confronta diversas escalas geográficas y dimensiones simbólicas y materiales, convirtiéndose en «un proceso socionatural por el cual el agua y la sociedad se hacen y se rehacen a lo largo del espacio y el tiempo» (Linton y Budds, 2014: 175).

Como resultados de estos ciclos, los territorios hidrosociales integran el control del agua a las dimensiones espaciales y escalares, a través de la materialidad del agua, los territorios, los elementos tecnológicos y los flujos de poder. Boelens et al. (2016) los definen como

El imaginario cuestionado y la materialización socioambiental de una red multiescalar espacialmente vinculada, en la cual humanos, flujos de agua, relaciones ecológicas, infraestructuras hidráulicas, medios financieros, arreglos jurídico-administrativos e instituciones culturales y prácticas son definidas, alineadas y movilizadas de manera interactiva a través de sistemas de creencias epistemológicas, jerarquías políticas y discursos naturalizantes. (2016: 2)

En las ciudades, las infraestructuras hidráulicas y las tecnologías desempeñan un papel fundamental en la delimitación territorial hidrosocial. Cuando pertenecen a macroestructuras de abastecimiento de agua potable bajo la lógica de la economía de mercado, pueden promover una segmentación del acceso al agua en función de la disponibilidad de capital. Según esta lógica, no es raro observar grandes costos financieros y tecnológicos destinados a orientar los flujos de una determinada región hacia otra hídricamente desprovista, pero dotada de representatividad económica (Swyngedouw, 2004; 2009; Boelens et al., 2016).

Ioris (2012) analiza cómo el agua en las ciudades nunca es totalmente escasa en términos absolutos, pero la escasez se construye por la asignación y las condiciones institucionales que conectan los procesos hidrológicos con los objetivos de gestión múltiples, que son conflictivos. Como resultado, elecciones deliberadas y prácticas colectivas convergen hacia la dinámica de la territorialización de la escasez de agua urbana, que se manifiesta, tanto en términos materiales como simbólicos, en la vida cotidiana de los individuos y en las formas sutiles de marginación y degradación ecológica. La escasez social del agua, por lo tanto, es más que el resultado mecánico del desarrollo urbano capitalista desigual, sino además de un «ajuste territorial» que se perpetúa por el discurso hegemónico naturalizante de las «desigualdades inevitables» del territorio urbano (Ioris, 2016).

Por lo tanto, especialmente en territorios urbanos, la escasez va mucho más allá de la indisponibilidad hídrica, está condicionada al poder social, económico y político de los territorios o grupos sociales. La escasez o la exclusión de individuos de menores ingresos y que no tienen influencia económica-política-social para acceder al agua tratada es principalmente el resultado de una exclusión socialmente construida, discursiva y materialmente: es una escasez hidrosocial (Swyngedouw, 2004; 2009).

El Este Metropolitano de Río de Janeiro y el Sistema Imunana-Laranjal

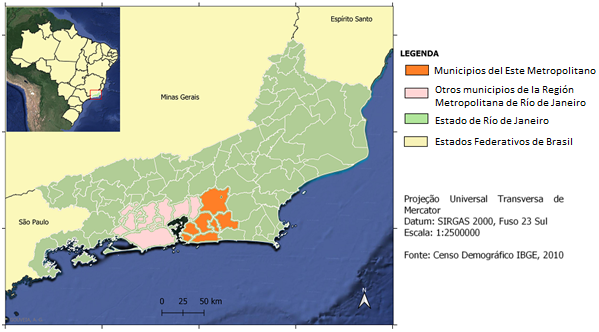

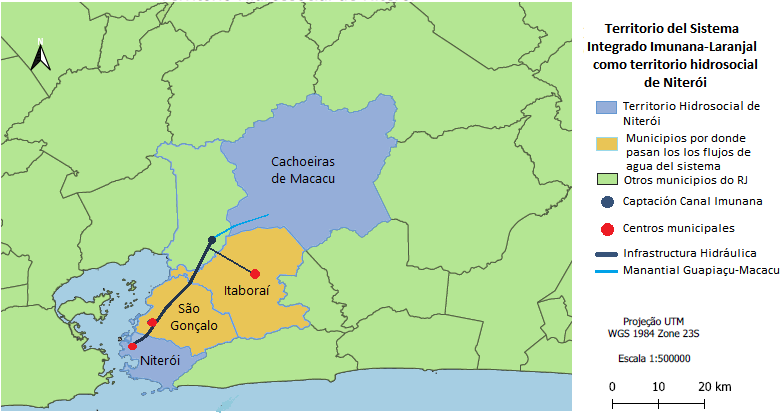

La Metrópolis de Río de Janeiro se encuentra en la región sureste de Brasil, y está compuesta por 22 municipios, siete de los cuales se ubican en el Este Metropolitano: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá, Cachoeiras de Macacu y Río Bonito, con una población total de 1,944,342 habitantes (figura 1). De ellos, los tres municipios más poblados, São Gonçalo (896,744 habitantes), Niterói (481,749 habitantes) e Itaboraí (224,267 habitantes), son abastecidos por medio del Sistema Integrado Imunana-Laranjal (INEA, 2014; IBGE, 2022).

Figura 1. Ubicación del Este Metropolitano en el Estado de Río de Janeiro y en Brasil. Elaboración de las autoras a partir del Censo Demográfico del IBGE, 2010

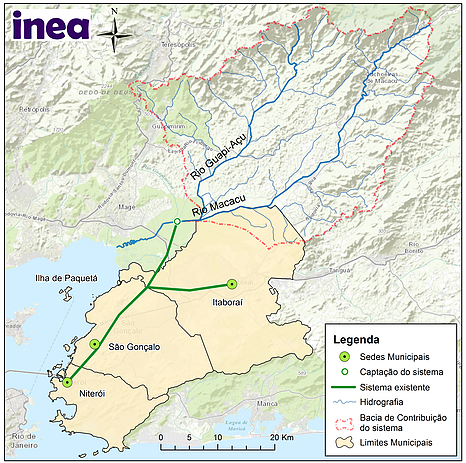

El Sistema Imunana-Laranjal, con cerca de 1,500,000 usuarios, abastece a los municipios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí (solo con agua bruta), la Isla de Paquetá (barrio de la capital de Río de Janeiro), y los distritos de Inoã e Itaipuaçu, en Maricá. Su fuente de abastecimiento es la cuenca hidrográfica de Guapiaçu-Macacu, fuera de los límites territoriales del sistema, en el municipio de Cachoeiras de Macacu (figura 2). De acuerdo con la configuración actual del Imunana-Laranjal, los municipios que dependen totalmente de sus aguas para la operación de sus servicios municipales de abastecimiento son Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (INEA, 2014; Concremat, 2019; IBGE, 2022; Águas do Rio, 2023a).

Figura 2. Sistema Integrado de Abastecimiento Imunana-Laranjal. INEA, 2014

La producción de desigualdades y exclusión hidrosocial de agua tratada en el Este Metropolitano de Río de Janeiro

El Este Metropolitano siempre ha sufrido de desabastecimiento debido a la ausencia de cuerpos hídricos robustos. El hecho de que Niterói haya sido designada como la antigua capital del Estado de Río de Janeiro a fines del siglo XIX creó la necesidad de buscar fuentes de agua en la región montañosa del estado, necesarias para el abastecimiento y desarrollo urbano de la capital (CEDAE, 2024). Con el crecimiento demográfico de Niterói y la expansión urbana de los municipios periféricos, especialmente São Gonçalo, el estrés hídrico se intensificó y la demanda superó la capacidad de abastecimiento de la región (Dominguez, 2018; Gouveia, 2022).

En 1954, se creó el Sistema Imunana-Laranjal con el núcleo productor de agua en el municipio de São Gonçalo, pero con la función de promover el abastecimiento de Niterói, principalmente de la región oceánica. Esta región fue parte de un plan de urbanización y modernización de la capital, que incluyó inversiones en el área (con una gran especulación inmobiliaria dirigida a las clases media y alta), junto con la construcción del centro comercial e incorporación del saneamiento (Leme, 1999; Barbosa, 2011; Dominguez, 2018; Gouveia, 2022). En la década de 1970, la modernización de Niterói y la construcción del puente Presidente Costa e Silva (que conecta el Este Metropolitano con la ciudad de Río de Janeiro) promovieron un auge en el proceso de uso y ocupación del suelo en São Gonçalo e Itaboraí, de manera rápida y desordenada, por una masa de trabajadores de las clases bajas, que encontraron en estos municipios terrenos baratos para su vivienda (Marquez, 1999; Costa y Pimentel, 2005; Dominguez, 2018).

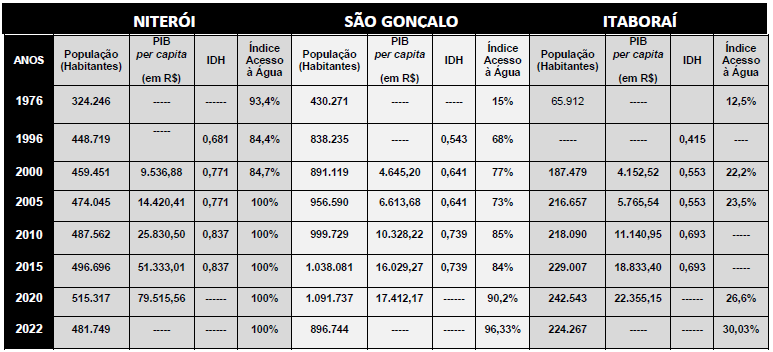

Entre 1970 y 1980, la atracción demográfica de individuos pobres hacia la periferia del Este Metropolitano desencadenó un aumento exponencial de la población en São Gonçalo e Itaboraí: la primera creció un 43%, pasando de 430,271 habitantes a 615,351, y la segunda un 73.8%, pasando de 65,912 a 114,542. Por otro lado, Niterói, bajo un desarrollo planificado para las clases de mayores ingresos, creció un 22.5%, pasando de 324,246 a 397,135 habitantes (IBGE, 1970). Los diferentes proyectos políticos y económicos de los tres municipios también trajeron profundos contrastes hidrosociales en el acceso de las poblaciones municipales al agua tratada. En 1976, mientras Niterói tenía el 93.4% de sus construcciones conectadas a la red de abastecimiento, São Gonçalo solo tenía el 15% e Itaboraí el 12.5% (IPEA, 1976). Las desigualdades y la jerarquía hidrosocial de agua tratada intermunicipal construida desde la década de 1950 se perpetúan hasta el día de hoy, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 1. Datos demográficos, socioeconómicos y de acceso al agua tratada en Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Elaborada a partir de datos del IBGE (varios años) y el SNIS (varios años)

Se observa que los aspectos socioeconómicos de Niterói siempre han sido mucho más elevados que los de São Gonçalo e Itaboraí. A pesar de que la población de São Gonçalo superó a la de Niterói desde la década de 1970, el proyecto hidráulico diseñado y materializado para abastecer a la antigua capital proporcionó a Niterói los mayores índices de cobertura de agua tratada en comparación con los demás hasta el día de hoy. En 1996, con un total de habitantes algo inferior a los números actuales, Niterói tenía más del 80% de su población atendida con agua tratada, mientras que São Gonçalo alcanzó este índice apenas en 2010. Itaboraí, por su parte, evolucionó poco, teniendo en 2022 menos del 30% de su población atendida con agua tratada.

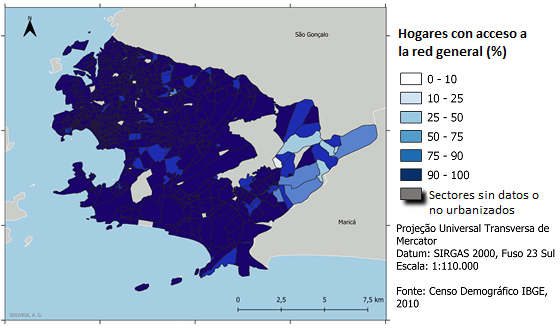

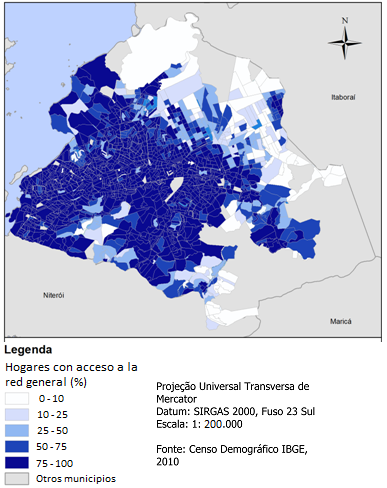

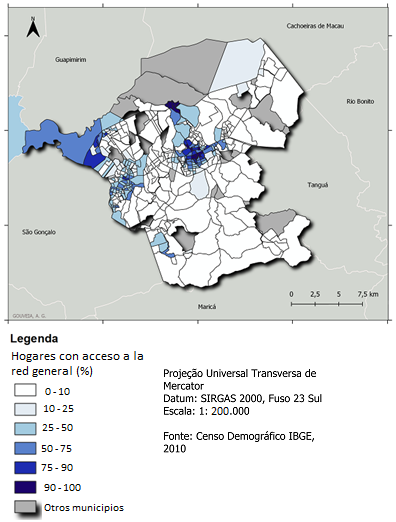

Al hablar sobre la urbanización y expansión del abastecimiento en Niterói, Leme (1999) y Barbosa (2011) explican cómo el agua para el municipio no solo fue un factor necesario para el proyecto modernista de la ciudad, sino fundamental para el crecimiento del mercado inmobiliario destinado a las clases media y alta de la región oceánica del municipio. Por esta razón, se realizaron varias ampliaciones en el sistema con el objetivo de resolver los problemas de abastecimiento en Niterói, mientras que, en segundo plano, se realizaban pequeñas ampliaciones puntuales en São Gonçalo (Gouveia, 2022). Las desigualdades hidrosociales en el acceso al agua entre los tres municipios dependientes del mismo sistema de abastecimiento también pueden verificarse espacialmente en sus territorios. Los mapas siguientes (figuras 3, 4 y 5), a partir del Censo Demográfico del IBGE de 2010, muestran esto:

Figura 3. Acceso domiciliario al agua tratada – Niterói / RJ. Elaboración de las autoras a partir del Censo Demográfico del IBGE, 2010

Figuras 4 y 5. Acceso domiciliario al agua tratada – São Gonçalo e Itaboraí / RJ. Elaboración de las autoras a partir del Censo Demográfico del IBGE, 2010

En 2010, mientras que la mayor parte de Niterói tenía acceso domiciliario al agua superior al 90%, São Gonçalo e Itaboraí tenían menos áreas con este índice, especialmente Itaboraí, donde el acceso al agua tratada es prácticamente inexistente en todo el territorio. Según datos del mismo censo demográfico, las áreas de mayor acceso al agua tratada en Itaboraí y São Gonçalo eran las mismas con los mejores indicadores de ingresos de la población. En cambio, las áreas con menor cobertura eran las mismas que concentran a los individuos más pobres de cada municipio, y de raza negra (IBGE, 2010; Gouveia et al., 2024b).

Según Gouveia et al. (2021) y Gouveia (2022), la oferta insuficiente de agua tratada para São Gonçalo y la incompletitud de la infraestructura del sistema de abastecimiento en el municipio fueron responsables de la construcción de una escasez hidrosocial entre sus habitantes. Según las autoras, la dirección de los flujos hídricos insuficientes para la demanda municipal concentró la implementación de las redes hidráulicas en las áreas más rentables, excluyendo la mayor parte de los barrios pobres y sus poblaciones. En estos, el acceso al agua se obtiene solo a través de formas alternativas como pozos, cisternas y camiones cisterna. Incluso en los barrios pobres, los individuos que se conectaron a la infraestructura de abastecimiento sufren de una segunda dimensión de la escasez. En ella, se producen intermitencias prolongadas y sistémicas del agua tratada, en las que el desabasto puede durar hasta 144 horas semanales.

Esta segunda dimensión de la escasez hidrosocial en São Gonçalo obliga a los usuarios de los barrios pobres a utilizar cisternas y pozos antiguos para completar el volumen de agua necesario para sus necesidades domésticas. Aún más: en los días de abastecimiento, el agua se ofrece muchas veces en el horario nocturno o en la madrugada y con baja presión, lo que hace necesario el uso de bombas para extraerla de las tuberías hasta el interior de las propiedades. Los usuarios aún más pobres, sin bombas, solo pueden acceder después de que todos los usuarios con bombas hayan completado su almacenamiento doméstico. En su trabajo, Gouveia trae el relato de una usuaria pobre del sistema: «Es muy difícil almacenar agua en botellas y garrafones. Tengo que economizar para todo. Quería limpiar más la casa y no puedo. Y cuando pasan varios días sin agua, tengo que pedirle agua a los vecinos, pero no les gusta dar» (Gouveia, 2022:134).

Durante los períodos de sequía o más calurosos en São Gonçalo, que implican la reducción de la producción del Imunana-Laranjal o el aumento de la demanda de agua, se profundiza la escasez hidrosocial. La intensificación de la escasez de agua tratada en las redes hidráulicas dirigidas a los usuarios pobres del municipio los obliga a comprar agua mediante camiones cisterna (figura 6). La autora expone el relato de algunos de estos usuarios durante esos periodos: “Cuando hace más calor, tenemos menos agua. A veces, solo hay por la mañana y luego se acaba. Después, solo por la noche”; “Aunque sea solo un día, [el agua] sale débil”; “Todo final de año se necesitan camiones cisterna; la época en la que más camiones cisterna hay aquí es en diciembre” (Gouveia, 2022:133).

Figura 6. Tráfico de camiones cisterna en São Gonçalo. Fuente: Gouveia (2022)

La lógica hidrosocial impuesta a São Gonçalo es similar a la de Itaboraí, donde el volumen de agua tratada distribuida solo es capaz de abastecer al 30% de la población. El Plan Municipal de Saneamiento Básico y el Plan Director de Abastecimiento admiten la realización de maniobras operacionales en el servicio con el fin de distribuir los flujos insuficientes de agua tratada entre los barrios conectados a la infraestructura hidráulica del sistema. Las maniobras promueven la alternancia en el abastecimiento entre barrios y las intermitencias sistémicas para los usuarios (Biorio, 2014; Águas do Rio, 2023b). Para el otro 70% de la población municipal, el abastecimiento ocurre mediante aguas subterráneas captadas por pozos rasos o artesianos, dentro o fuera de las propiedades.

Hasta el año 2014, se estimaba que el 2.8% de la población municipal (6,680 habitantes) era abastecida por un sistema de pozos artesianos del municipio, cuyas aguas captadas no eran sometidas a ningún análisis de calidad ni tratamiento antes de la distribución (Biorio, 2014, Águas do Rio, 2023b). El sistema municipal de pozos abastecía esencialmente las áreas más pobres de Itaboraí, exponiendo a los individuos de estas localidades al riesgo de enfermedades por contaminación hídrica. Cabe señalar que actualmente este sistema ha sido eliminado por el gobierno municipal, pero los pozos fueron abandonados por la alcaldía, lo que permite el acceso y la captación de forma extraoficial por parte de la población, ya que las redes hidráulicas de abastecimiento han avanzado poco en esas áreas.

En 2023, el Plan Director de Abastecimiento de la Compañía Águas do Rio indicaba la continuación del uso de pozos en áreas de Itaboraí que seguirían sin ser contempladas por futuros proyectos de expansión de las redes hidráulicas en el territorio municipal (Águas do Rio, 2023b). Por otro lado, cabe destacar que no se encontraron en esta investigación estudios, reportajes ni documentos oficiales que reporten la ocurrencia de maniobras en el abastecimiento de agua tratada, intermitencias a los usuarios o la necesidad del uso de pozos por parte de la población de Niterói. Por lo tanto, a través de los resultados obtenidos, se indica que la abundancia o escasez de agua tratada en el Este Metropolitano Fluminense va más allá de cuestiones hidrológicas, y más bien forma parte de un proyecto territorial hidrosocial en el cual el agua fluye hacia el poder socioeconómico del capital en Niterói (figura 7).

Figura 7. Proyecto territorial hidrosocial para Niterói. Elaboración de las autoras

Consideraciones finales

Este trabajo buscó analizar cómo se desarrolla la lógica hidrosocial del Sistema Integrado de Abastecimiento Imunana-Laranjal en el Este Metropolitano de Río de Janeiro, Brasil. Existen evidencias de que el Imunana-Laranjal consiste en un macrosistema sociotécnico que, desde su creación, ha acompañado los proyectos hegemónicos políticos y económicos para la antigua capital del Estado de Río de Janeiro y el actual municipio de mayor relevancia socioeconómica de la región: Niterói. A través del proyecto hidrosocial construido, los flujos de agua del municipio de Cachoeiras de Macacu (externo al Imunana-Laranjal) se dirigen hacia Niterói, garantizando el abastecimiento universal para toda la población niteroiense. Sin embargo, los municipios de São Gonçalo e Itaboraí, aunque totalmente dependientes del sistema de abastecimiento, geográficamente más cerca de las fuentes de agua en Cachoeiras de Macacu, y atravesados por las grandes aductoras del sistema, siguen en un estado de escasez social de agua.

Incluso albergando el núcleo del sistema productor de agua y contando con el mayor contingente poblacional de la región, São Gonçalo fue contemplado con redes hidráulicas incompletas y puntuales, dirigidas a las áreas de mayor relevancia del municipio bajo la óptica capitalista. Itaboraí, integrado tardíamente al sistema, aún hoy ha avanzado poco en el acceso domiciliario al agua tratada, teniendo como su principal fuente de abastecimiento pozos artesianos o rasos sin ningún control de calidad. Este escenario somete a la mayor parte de la población municipal a riesgos de enfermedades por contaminación hídrica.

También se evidenció en São Gonçalo e Itaboraí la producción de una segunda dimensión de escasez que somete a ambas poblaciones locales a intermitencias prolongadas y sistémicas de abastecimiento. Esta segunda escasez hidrosocial, promovida por la insuficiencia de los flujos de agua tratada en las redes hidráulicas de los dos municipios, las somete a un sufrimiento hídrico. A través de la construcción de la escasez y el sufrimiento de agua, los individuos pobres y en su mayoría de raza negra de São Gonçalo e Itaboraí son obligados a consumir aguas subterráneas sin tratamiento o control de calidad, someterse a la inseguridad hídrica doméstica que dificulta sus rutinas y actividades domésticas, disputar el poco caudal circulante en el sistema mediante la utilización de bombas de succión en las redes, desencadenando conflictos hídricos locales, hacer vigilias nocturnas esperando la llegada de agua a las tuberías, y asumir mayores costos financieros al comprar agua por medio de camiones cisterna.

Así, se indica que la escasez de agua tratada en São Gonçalo e Itaboraí consiste en un producto socionatural de un proyecto hidrosocial e hidropolítico para el Este Metropolitano de Río de Janeiro, construido en el espacio y en el tiempo. Dicho proyecto habría jerarquizado el acceso al agua conforme a las relaciones de poder entre los municipios del sistema, promoviendo un ciclo continuo de escasez selectiva, injusticia hídrica, vulnerabilización y sufrimiento socioambiental, así como la reconstrucción de identidades individuales entre los más pobres (al determinar cómo deben comportarse respecto al agua), donde el poder en las relaciones políticas y socioeconómicas se sobrepone a los derechos hídricos. Modernizar Niterói en el pasado y mantener su hegemonía hidrosocial en el presente perpetuaría también una jerarquía en el cumplimiento del derecho humano al agua entre individuos, grupos sociales y raciales, mediante la instrumentalización de las redes hidráulicas del sistema Imunana-Laranjal.

Por tanto, se revela de gran importancia fomentar investigaciones que indaguen en América Latina no solo sobre la exclusión hídrica de comunidades tradicionales a través de la minería, la contaminación por agroquímicos o el abatimiento de acuíferos, sino también sobre formas sutiles y silenciosas de exclusión hídrica que afectan a grupos sociales urbanos vulnerables. La transformación del agua en el entorno urbano en un recurso económico (H2O) y su distribución mediante macrosistemas de abastecimiento, especialmente en regiones marcadas por profundas desigualdades sociales y económicas, puede significar en algunos casos un incremento de dichas desigualdades, escasez y sufrimiento hídrico para los más vulnerables, en donde las tuberías y redes hidráulicas no garantizan necesariamente seguridad ni acceso al agua. En este sentido, el trabajo aquí presentado buscó contribuir a dicha reflexión.

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado con el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y la Fundación Carlos Chagas Filho de Amparo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro (FAPERJ) – Proceso 150907/2023-0.

Bibliografía

Águas do Rio (2023a). Plano Diretor de Abastecimento de Água – Maricá.

Águas do Rio. (2023b). Plano Diretor de Abastecimento de Água – Itaboraí.

Barbosa, A. T. S. (2011). Avaliação da sustentabilidade da participação da iniciativa privada nos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário aplicada ao município de Niterói – RJ [Disertación de Maestría]. UFRJ/COPPE.

BIORIO (2014). Plano Municipal de Água e Esgoto de Itaboraí.

Boelens, R. (2015). Water Justice in Latin America: The Politics of Difference, Equality, and Indifference. Inaugural Lecture, University of Amsterdam. 21 May 2015. CEDLA / Universiteit van Amsterdam.

Boelens, R., Hoogesteger, J., Swyngedouw, E., Vos, J., y Wester, P. (2016). Hydrosocial territories: a political ecology perspective. Water International, 41(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/02508060.2016.1134898

Britto, A. L., Formiga-Johnsson, R. M., y Carneiro, P. R. F. (2016). Abastecimento público e escassez hidrossocial na Metrópole do Rio de Janeiro. Ambiente & Sociedade, 19(1), 185-208. https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC150159R1V1912016

Budds, J., Linton, J. y Mcdonnell, R. (2014). The hydrosocial cycle. Editorial. Geoforum, 57, 167–169. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.08.003

Castillo Oropeza, O. A. y Delgado Hernández, H. (2024). Ecología política en América Latina: algunas discusiones teóricas recientes. En Castillo Oropeza, O. A. y Roca-Servat, D. (coords.), Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política: algunos debates contemporáneos en América Latina (pp. 27-46). CLACSO.

Castillo Oropeza, O. A., y Gamboa, J. A. H. (2020). Ecología política del sufrimiento hídrico. El caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua. Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, (93), 241-259. https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202093-11

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) (2025). Sistema Imunana-Laranjal. https://www.cedae.com.br/SOCIOAMBIENTAL/O-mapa-das-%C3%A1guas/Sistema-Imunana-Laranjal

Chimelli, M. A. (2016). Análise estratégica do sistema de abastecimento de água: estudo de caso de Itaboraí [Disertación de Maestría]. Universidade Federal Fluminense – UFF.

Concremat Engenharia. (2019). Concessão do Saneamento do Rio de Janeiro. Apêndice 4 – Município de Itaboraí. BNDES.

Costa, M. L. P. M. y Pimentel, D. (2005). Inflexões na história e nas configurações urbanas de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. En SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 23., 2005, Londrina. Anais do XXIII Simpósio Nacional de História – História: guerra e paz. ANPUH. https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206369_0c1141478d259ade8db9ca911a4d81b9.pdf

Dominguez, M. T. (2018). Do gatilho ao lote: as disputas pelo espaço urbano do Jardim Catarina – São Gonçalo, RJ [Tesis de Doctorado]. Fundação Getúlio Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais.

Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics. Palgrave Macmillan.

Goldemberg, M. (1997). A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Record.

Gómez, M. (2015). Una aproximación a las contribuciones de Arturo Escobar a la ecología política. En 25 años de Ecología Política: entre el activismo y la academia, movimientos sociales y cambio climático, perspectivas sobre Ecología Política (pp. 100-105). Fundació ENT / Icaria.

Gouveia, A. G. (2022). Abastecimento de água e escassez hidrossocial no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro [Tesis de Doctorado]. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.

Gouveia, A. G., Formiga-Johnsson, R. M., y Britto, A. L. N. P. (2021). Escassez hidrossocial no município de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Revista Política e Planejamento Regional, (8), 161-183.

Gouveia, A. G., Britto, A. L. N. P, y Formiga-Johnsson, R. M. (2023). Ciclos, territórios e escassez hidrossociais na construção de desigualdades e exclusão do acesso à água: uma revisão sistemática integrativa. Desenvolvimento e Meio Ambiente, (62), 437-457.

Gouveia, A. G., Britto, A. L. N. P, y Formiga-Johnsson, R. M. (2024a). Escassez hidrorracial: o acesso à água pela lente do racismo ambiental em São Gonçalo, RJ. Revista Política e Planejamento Regional, (11), 37-57.

Gouveia, A. G., Britto, A. L. N. P, y Formiga-Johnsson, R. M. (2024b). Segregação socioespacial no Leste Metropolitano do Rio de Janeiro: desigualdades no acesso à água tratada relacionadas à renda e raça. En Encontro Nacional Observatório das Metrópoles – “Metrópoles: um novo futuro é possível”. Natal (2024) (pp. 509-527). Letra Capital.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010). Base de informações do Censo Demográfico 2010.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2025). IBGE Cidades.

Instituto Estadual do Ambiente. (INEA) (2014). Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro – PERHI. Fontes Alternativas para o Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, com ênfase na RMRJ.

Ioris, A. (2012). The geography of multiple scarcities: Urban development and water problems in Lima, Peru. Geoforum, 43(3), 612–622. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.12.005

Ioris, A. (2016). Water scarcity and the exclusionary city: the struggle for water justice in Lima, Peru. Water International, 41(1), 125-139.

Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA) (1976). Região Metropolitana do Grande Rio: Serviços de Interesse Comum.

Leff, E. (2003). La ecología política en América Latina: un campo en construcción. Sociedade e Estado, 18(1-2), 17- 40. https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/5005

Leme, M. C. S. (1999). Urbanismo no Brasil – 1895-1965. Studio Nobel / FAUUSP / FUPAM.

Linton, J. (2014). Modern water and its discontents: a history of hydrosocial renewal. Wires Water, (1), 111-120.

Linton, J., y Budds, J. (2014). The hydrosocial cycle: Defining and mobilizing a relational-dialectical approach towater. Geoforum, 57, 170-180. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.10.008

Little, P. E. (2006). Ecologia Política como Etnografia: um guia teórico e metodológico. Horizontes Antropológicos, 12(25), 85-103. https://doi.org/10.1590/S0104-71832006000100005

Marques, E. (1999). Redes sociais e instituições na construção do estado e da sua permeabilidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 14(41), 45-67.

Martínez-Alier, J. (2015). 25 años de Ecología Política. En 25 años de Ecología Política: entre el activismo y la academia, movimientos sociales y cambio climático, perspectivas sobre Ecología Política (pp. 64-65). Fundación ENT / Icaria.

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (2022). Série Histórica. Ministério das Cidades.

Swyngedouw, E. (2004). Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power. Oxford University Press.

Swyngedouw, E. (2009). The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social. Journal of Contemporary Water Research & Education, 142(1), 56-60. https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2009.00054.x

Zwarteveen, M. Z. y Boelens, R. (2014). Defining, researching and struggling for water justice: some conceptual building blocks for research and action. Water International, 39(2), 143-158. https://doi.org/10.1080/02508060.2014.891168

-

Correo: andrezagarciadegouveia@gmail.com ↑