Nahui Ollin Vázquez Mendoza[1]

Secihti-CIESAS Pacífico Sur

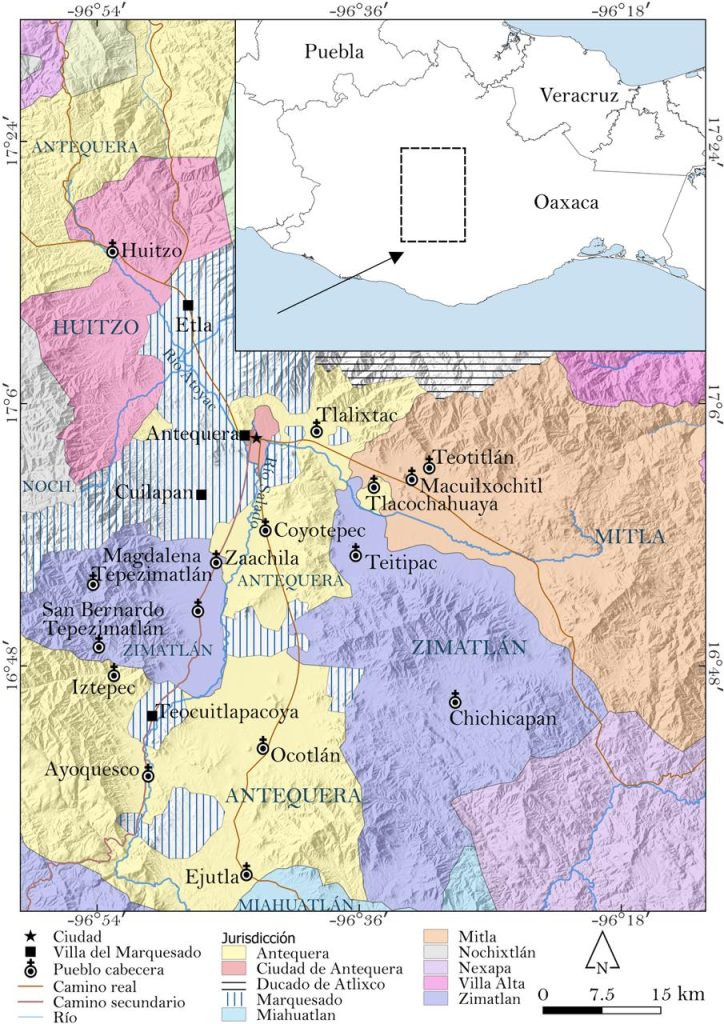

En abril de 1529 se fundó la ciudad de Antequera (hoy Oaxaca de Juárez) con el propósito de consolidar el dominio del monarca español y de sus nuevos pobladores. Desde su origen se le otorgó personalidad jurídica, categoría de ciudad y capacidad de autogestión a través de un cabildo civil. Asimismo, se le reconoció como provincia, con una jurisdicción administrada por un corregidor.

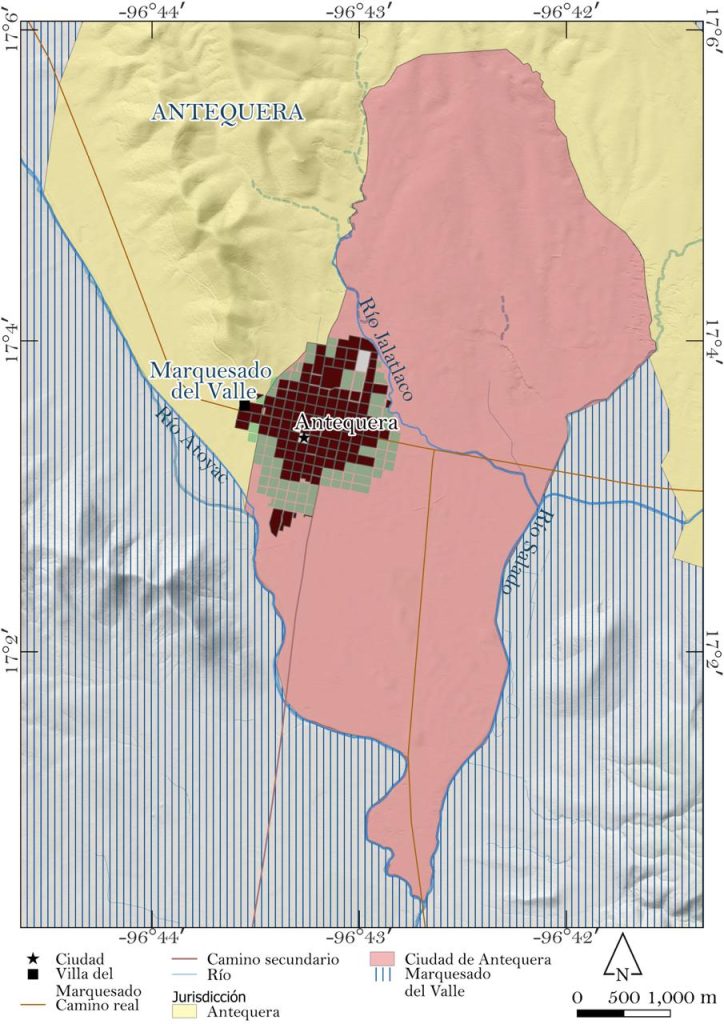

Una de las características distintivas de la urbe antequerana fue su localización estratégica, delimitada por barreras naturales: los ríos Atoyac, Salado y Jalatlaco, así como por el cerro del Fortín. Además, colindaba con las propiedades del Marquesado del Valle y con la jurisdicción de diversos pueblos de indios. Por ello, resulta fundamental considerar tanto los factores ambientales como los políticos en el análisis de su configuración territorial, ya que la ciudad quedó circunscrita a un espacio acotado dentro de los Valles Centrales de Oaxaca.

Uno de los cambios más significativos en esta estructura se produjo con la implementación de las Ordenanzas de Intendentes en 1786, las cuales transformaron los mecanismos de extracción de riqueza por parte de las élites locales. Estas reformas redefinieron el orden político-territorial y consolidaron la preeminencia de la ciudad como sede de las nuevas autoridades y cabeza de la Intendencia de Oaxaca. Dichas transformaciones se intensificaron con la crisis del orden imperial durante la primera década del siglo XIX.

Mapa I. Valles Centrales de Oaxaca

Elaboración: Carlos Roberto Gómez Cruz

Un perfil socioeconómico del antequerano y su ciudad, siglo XVIII

A lo largo del siglo XVIII el obispado de Oaxaca se distinguió por la producción de grana cochinilla (colorante natural), algodón y sus derivados (principalmente mantas), así como de otras mercancías de alto valor comercial, como el cacao. Sin embargo, los beneficios extraídos de todo ello se canalizaban y concentraban mayormente en la ciudad de Antequera. Esta producción estuvo sometida al sistema de repartimiento de mercancías mediante el cual los comerciantes en colusión con las autoridades coloniales explotaban a las comunidades indígenas obligándolas a producir para satisfacer la demanda de los mercados, especialmente los foráneos. El repartimiento era un mecanismo financiero similar a un crédito a la producción, lo que implicaba el adelanto en mercancías o dinero a cambio del pago de las cosechas o manufacturas. Esto conllevaba una relación desigual entre el valor de lo entregado a los indígenas, con altos precios, y el costo de lo producido por éstos, pagado a un precio menor del que había en el mercado.

Ese devenir articuló la economía indígena con la española, impulsando el mercado interno e integró la producción del colorante al mercado europeo. Con respecto a la ciudad, esta situación consolidó el crecimiento de las viviendas, por una migración de comerciantes andaluces y vascos, así como por población interna del obispado. Además, las condiciones favorables al interior de la ciudad dieron un impulso al crecimiento demográfico. No obstante, en poco tiempo parece que se agotaron las pocas tierras para cultivo que podían repartirse entre los vecinos y, más significativamente, volvió la escasez de agua, una problemática crítica y constante.

La composición al interior del núcleo urbano se caracterizó por una población de una variedad socio-étnica, sobresaliendo los españoles y sus descendientes, con presencia de caciques, mestizos, mulatos e indios (Ruiz y Sánchez, 1997: 7-8; Arrioja y Sánchez, 2007; Romero, 2016). La residencia habitacional se fijó por su riqueza más que por su adscripción a uno de estos grupos sociales. La parte central fue ocupada por la gente acaudalada, oficiales reales y eclesiásticos, así como caciques indígenas. En tanto, las partes intermedias, por artesanos, agricultores y operarios urbanos. Al final, en la periferia, habitaba un grupo de menor caudal y de variado estrato socio-étnico dedicado a actividades domésticas y ganaderas (Arrioja y Sánchez, 2007: 148-149).

Con todo ello, los antequeranos aprovecharon a los pueblos de indios circundantes desde donde se proveía de los insumos necesarios. Los sábados se dejaban sentir esas interacciones en su tianguis, donde se entremezclaba su población, un jolgorio de lenguas y tonos de piel (Ruiz y Sánchez, 1997: 7-8; Arrioja y Sánchez, 2007; Romero, 2016).

Mapa II. La ciudad de Antequera y su jurisdicción

Elaboración: Carlos Roberto Gómez Cruz

La ciudad de Antequera desde los ojos de dos extranjeros

El fraile capuchino Francisco de Ajofrín visitó la ciudad en 1766, describió el espacio urbano como un asentamiento con una gran vecindad, muy populosa, con un comercio vigoroso, primero, gracias a la grana cochinilla y, segundo, por ser paso obligado para ir a las provincias de Guatemala. Para entrar a la ciudad, mencionó, se pasaba por varios pueblos, ranchos y haciendas hasta cruzar vadeando el río Atoyac, siguiendo el camino real que atravesaba las casas del marquesado y residencia del alcalde mayor de las Cuatro Villas (Xochimilco, Etla, Cuilapa y Tlapacoyan).

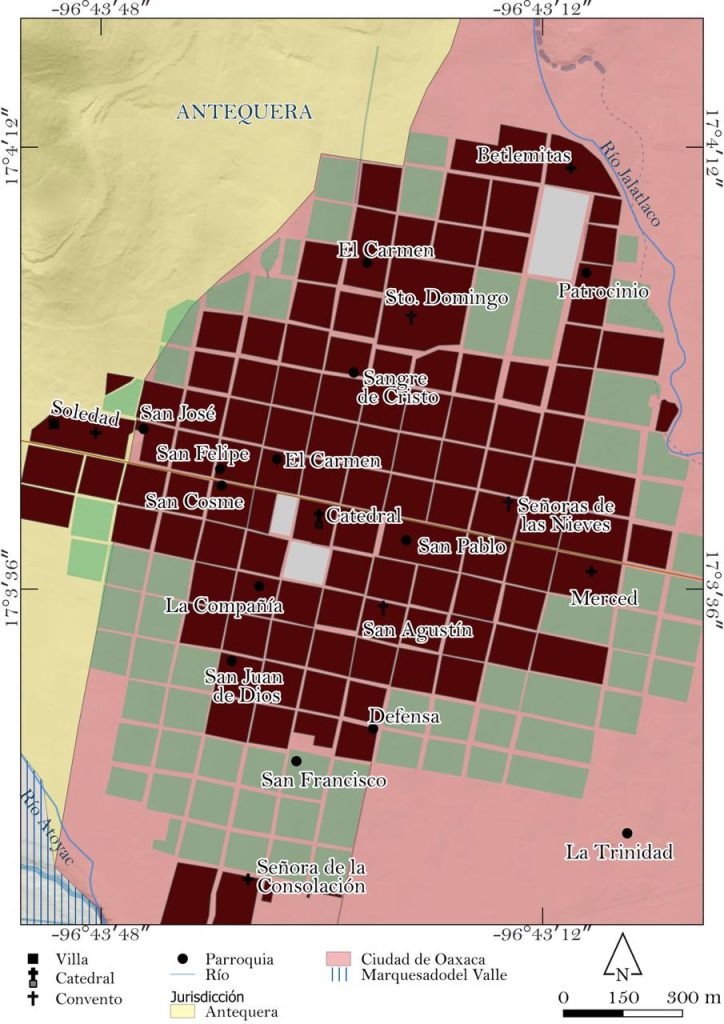

Su descripción iba acompañada de un pequeño “planisferio”, donde el fraile capuchino muestra una ciudad nucleada, con aproximadamente 90 manzanas y que delimitaba sus puntos de interés por mojoneras religiosas (los conventos e iglesias):

así por el norte, la ciudad concluía en el convento de los padres Betlemitas, —aunque entre éste y el de Santo Domingo no mediara construcción alguna— por su parte la manzana más austral era la que ocupaba la iglesia de Consolación; en el extremo oriente, el límite lo definía el convento de los mercedarios (La Merced) y por el oeste, la ciudad comenzaba con el convento de la Soledad. (Ruiz y Sánchez, 1997: 10)

Una década después, otro viajero, Thiery de Menonville, al referirse a la ciudad de Oaxaca, la describe en una planicie de dos leguas que se extiende hasta cinco o seis a lo largo de su vecindario, con grandes campanarios y cúpulas que dejaban sentir su número de iglesias y monasterios. Contaba con jardines y calles bien trazadas que daban una figura casi cuadrada, con casas de dos pisos de piedra tallada. De clima templado de “una primavera eterna”. Antequera recibía aguas salubres de las montañas cercanas, era rica en frutos, como anís, grana cochinilla, y vainilla, y en varios granos. Los tres frutos aludidos para el comercio, en realidad, provenían de diferentes ecosistemas desde el interior de toda la provincia, aunque solo de la vainilla explicitó que se traía de las partes altas de las serranías (a unas seis o siete leguas) y que la ciudad también contaba con nopaleras. Asimismo, la considera pivote del comercio por conectar con Guatemala (Menonville, 2005 [1787]: 195-196).

Es así como la riqueza que se había acumulado gracias a la producción y el comercio tanto de la grana cochinilla como del algodón en toda la provincia de Oaxaca acabó canalizada en la ciudad, manifestándose en la calidad de sus casas de piedra tallada de dos plantas, calles empedradas y mercados rebosantes de productos de la tierra y europeos. Es decir, los encadenamientos económicos que crearon estos productos fueron indispensables para el crecimiento de la ciudad y, en ese contexto, una tercera parte de la población estaba vinculada a los obrajes, tejedores, sastres, sombrereros, botoneros y tintoreros (Rabell, 2001: 181).

Mapa III. Casco urbano de la ciudad de Antequera

Elaboración: Carlos Roberto Gómez Cruz

El reformismo borbón en la ciudad de Antequera

El cambio dinástico en la Corona española, tras la derrota de los Habsburgos por los Borbones en 1713, traería una visión renovada de sus posesiones en América. Los cambios son conocidos como reformas borbónicas y fueron aplicándose a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. El 15 de octubre de 1754 se avecinó un cambio en la legislación en cuanto a la tenencia de la tierra y acceso al agua. La Corona española emitió una serie de ordenanzas donde se buscó fomentar en los particulares la agricultura y crianza de ganado, todo con ánimos de recaudar ingresos para la Real Hacienda. Un aspecto significativo fue el reconocimiento de conceder tierras a cada población, según su número de habitantes y extensión. Si la población había crecido y ocupaba tierras de manera irregular podía regularizarlas mediante un pago en metálico:

Que a los que denuncien tierras, sitios, suelos, aguas, baldíos y yermos, se les dará recompensa correspondiente, y admitirá, a moderada composición de aquellos que denunciaren ocupados sin justo título, y que esto se incluya también en el bando que los subdelegados que se nombrasen deben hacer publicar en sus respectivos distritos. (Galván, 1849: 32)

Lo cierto es que los pueblos de indios del Valle Central oaxaqueño fueron quienes más aprovecharon esta política agraria. Los comerciantes de la ciudad se habían dedicado a los negocios, actividad que diluyó el interés por hacerse de grandes extensiones de tierra, aunque controló pequeñas porciones altamente productivas enclavadas dentro de los pueblos de indios (Arrioja y Sánchez, 2007: 147).

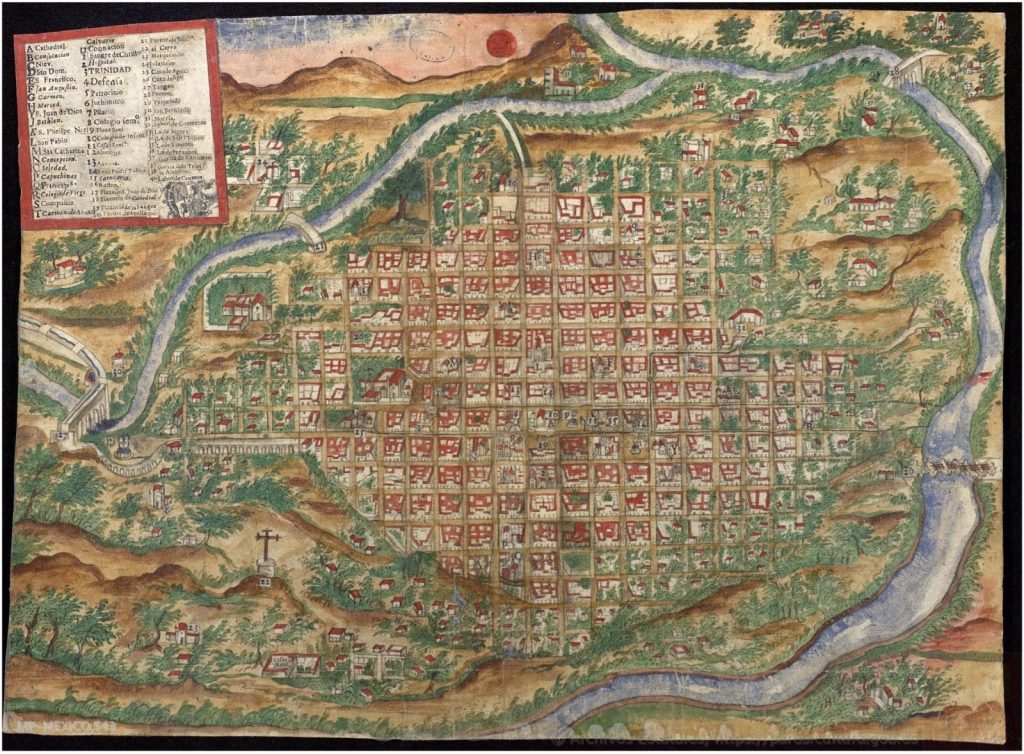

En 1777 las autoridades virreinales mandaron a elaborar un plano donde se representa a la ciudad con aires de secularización. El espacio estaba dividido por el trazo de sus calles y su entorno natural, concentrándose en el casco urbano y su vecindad (véase Figura 1). Los ríos de Jalatlaco y Atoyac la delimitaban al noroeste y suroeste, respectivamente; además irrigaban los suelos representados con vegetación abundante. El resto del cerco lo constituían, primero, los pueblos de indios: por el noreste Santo Tomás Xochimilco y San Juan Chapultepec al oeste, aunque no glosado, pero sí representado; en segundo lugar, el barrio de Jalatlaco al oriente, y, por último, el Marquesado al occidente (Ruiz y Sánchez, 1997: 11). Las zonas agrícolas se concentraron en la esquina superior derecha, que correspondían a la Noria y a la Trinidad, así como en la parte inferior derecha, muy cercanas a la zona de aluvión que generaba el Atoyac hacia la Soledad. Las acotaciones, además, ya no sólo se concentraban en los espacios religiosos, ya había referencia a edificios civiles, públicos e infraestructura, como puentes, fuentes, colegios, plazas y plazuelas, rastro y carnicería, alhóndiga, etcétera.

Esta distribución se entremezclaba con un referente descriptivo en sus características fisiográficas: el norte y noreste destaca una pendiente ascendente, pedregosa, enlazada a los cerros del Fortín y por ende no apta para la agricultura, mientras que al sur y suroeste se encontraban las zonas agrícolas (Lira, 1997: 34-50).

Figura I. Plano de la ciudad de Oaxaca, 1777

Fuente: Archivo General de Indias, MP-México,543. Disponible en https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/21499?nm

Fuera del casco urbano, para agosto de 1777, se podía reconocer cómo las haciendas estaban entreveradas entre la ciudad, los pueblos y el Marquesado. Tal era el caso de las haciendas de Montoya, inmediata a Santa María y adosada a Mexicapan, Escobar, ubicada al lado sur de Atzompa, Varela, ubicada entre Atzompa e Yxtlahuac, la Soledad que se encontraba al norte de Santa María, Panzacola, adyacente a la anterior, y Carrión colocada entre Santa María y Mexicapan hacia el sur. En su gran mayoría se refiere que en esas haciendas sólo tenían yuntería para el cultivo del campo, mulas de carga, caballos y algunas vacas, así como unas pocas ovejas (Esparza, 1994: 245, 252, 295, 399).

En 1786 se dictaron las Ordenanzas de Intendentes que buscaron reformar las estructuras económica, administrativa, educativa, y judicial del reino. Con la intención de sanear las finanzas en beneficio de la fiscalidad regia, en las ciudades se erigió una Contaduría de Propios y Arbitrios que quedó bajo la dirección del intendente. Éste debía de controlar los ingresos y egresos de los cabildos civiles, facilitando la administración de los ingresos locales y, con el tiempo, empezó a cobrar nuevos impuestos para el funcionamiento de las ciudades. Los cambios continuaron: para 1794, con unos aires ilustrados, el virrey novohispano Marqués de Branciforte, solicitó un padrón y un plano de Antequera, este último elaborado en 1795. Antes de esta orden la ciudad se dividía en barrios, delimitados por sus parroquias y conventos. Al llegar 1796 las nuevas ordenanzas reorganizaban los barrios a partir de cuatro cuarteles mayores subdivididos, a su interior, en dos menores. Para su buena administración, los primeros quedaban bajo la supervisión de jueces principales y los segundos a cargo de alcaldes de barrio (Arrioja y Sánchez, 2007: 140-146).

Ahora bien, las Ordenanzas de Intendentes, en su artículo 12, prohibieron el sistema de repartimiento y fomentaron el libre comercio de los indios. Aunque se ha demostrado que el repartimiento no desapareció del todo, lo cierto es que su prohibición afectó los mecanismos y prácticas que le habían permitido a los comerciantes antequeranos generar riquezas. Este cambio en la política se engarzó a una serie de crisis agrícolas por afectaciones climáticas como sequías, lluvias excesivas y heladas, sobre todo en las zonas donde se producía grana, que afectaron los ciclos económicos al no poder recibir la producción estimada. Además, en los años de 1787 y 1795 fuertes sismos atentaron contra la infraestructura de la ciudad, y un brote de viruela se propagó por la urbe a finales de la década de 1790, lo que debilitó los recursos propios del cabildo (García Acosta, Pérez Zevallos y Molina del Villar, 2003: 320, 321, 324, 329, 377, 384, 387-391, 395-397, 402-413).

Las ordenanzas también habían dispuesto que, para el fomento de la producción de la grana, cáñamo y lino, los intendentes repartieran las tierras a disposición. Sin embargo, la ciudad no contaba con grandes extensiones de tierras “libres” para ser repartidas. Las que se encontraron a sus márgenes ya tenían dueño, o bien ya estaban arrendadas, así que el cabildo debió de hacerse de casas y tierras en calidad de propios para arrendarlas y sufragar los gastos de la ciudad.

En cuanto a gran parte de los vecinos, al estar vinculados a las actividades comerciales, tuvieron dificultades en conseguir ganancias de la producción de las tierras y para hacer frente a los impuestos tuvieron que recurrir a préstamos que solicitaron a la Iglesia.

De la crisis imperial al surgimiento del Estado de Oaxaca: cambios socioeconómicos

Un aspecto que queda de manifiesto es que al quedar proscrito el sistema de repartimiento, al iniciar el siglo XIX los grandes comerciantes asentados en la ciudad se fueron vinculando de manera más directa a la vida política en su cabildo. Al triunfo de la Independencia su relación con gobierno del recién erigido Estado de Oaxaca se hizo ineludible, lo que les permitió volverse grandes terratenientes a partir de controlar la administración de los impuestos. En tanto los mercaderes menos acaudalados recurrieron a préstamos para buscar hacerse de tierras y diversificar sus ingresos, dando como resultado la embestida a la propiedad en los Valles Centrales y su competencia con los pueblos de indios (Sánchez, 1998: 179-201; Murguía, 2012 [1821]).

La crisis imperial de 1808-1814 y la revolución de Independencia de 1810 a 1821 dan cuenta del descontento de grandes sectores de la ciudad de Oaxaca. Este factor se constata en la “Instrucción” del ayuntamiento remitida en 1809 a las autoridades superiores. En ella se manifestaba la fidelidad al Rey a cambio de una “reforma regresiva”, que permitiera regresar a los modelos previos a 1786, resaltando que se debía “proveer a la ciudad de propios para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas” (Sánchez, 2011: 66-68, 78). El anhelo de los firmantes era restaurar el repartimiento de mercancías para la grana y regresar a un modelo con alcaldes mayores, iniciativa que fue apoyada por la jerarquía religiosa y militar, así como por los grandes comerciantes. Para ello, en 1810 el ayuntamiento erogó de los propios y rentas del cabildo una cantidad de metálico considerable para sufragar los gastos de la guerra contra los insurgentes. Esta actitud, no obstante, al caer la ciudad en manos de José María Morelos en 1812, se tornó en una aceptación ambivalente en su apoyo al movimiento insurgente, hasta 1814 que fue recuperada por los realistas.

Tras la Independencia, José María Murguía y Galardi, pionero en la estadística del Estado, hombre de negocios y oaxaqueño ilustrado que conoció de primera mano los cambios en la política y la administración (Sánchez, 2012: 13), describió la ciudad señalando que “Rodéanla muchas huertas que producen flores, frutas y legumbres exquisitas que serían más abundantes si no ocupasen los mejores sitios, no pocas nopaleras de grana” (1821: 4). En ese contexto, quizás los comerciantes con menor capital comenzaron a redefinir su papel como pequeños terratenientes, acaparando tierras en los pueblos vecinos. Así lo señala Murguía en el caso de Zaachila, una población numerosa, “pero no tiene los ejidos necesarios para su subsistencia. Está rodeada de haciendas a las que se atribuyen usurpaciones que han llevado a los indios a tumultos por la necesidad (…). El pueblo fue entregado a los leperos de Oaxaca” (Murguía, 2012 [1821]: 5).

Ya superados los avatares de la revolución de independencia, para mitad de los treinta del siglo XIX, Eduard Mühlenpfordt, arquitecto alemán, describió la ciudad “abierta, de aspecto cuadrado, con una traza a los cuatro puntos cardinales”. Las calles, en su mayoría, estaban adoquinadas y anchas en ángulos rectos. Contaba con casas de piedra de dos plantas y con plazas amplias, las dos principales, la plaza mayor y la del mercado (Ruiz y Sánchez, 1997: 13).

Comentarios finales

Los cambios institucionales impulsados por el reformismo borbónico en Oaxaca se manifestaron, entre otros aspectos, en la prohibición del repartimiento de mercancías destinadas a la producción de grana cochinilla. Aunque esta práctica no desapareció por completo, la medida sí alteró significativamente las relaciones económicas locales.

Esta transformación coincidió con un periodo de inestabilidad provocado por condiciones ambientales adversas, que se agravaron con intensos movimientos telúricos. La ciudad de Oaxaca y sus comerciantes fueron los principales afectados por estos eventos. Ante tales circunstancias, los actores comerciales se vieron obligados a redefinir su perfil socioeconómico, incursionando en la política liberal y emprendiendo procesos de apropiación de tierras pertenecientes a pueblos vecinos, en un contexto marcado por crecientes tensiones políticas en el naciente Estado-Nación.

En este sentido, puede afirmarse que la capital oaxaqueña inició el siglo XIX en un escenario de estancamiento urbano, condicionado por los efectos acumulados de las reformas borbónicas, las crisis ambientales y los cambios en la estructura del poder local.

Fuentes

de Ajofrín, F. (1986 [1766]). Diario del viaje a la Nueva España. Secretaría de Educación Pública.

Arrioja, L., y Sánchez, C. (2007). Antequera en el siglo XVIII. Espacio urbano, demografía, economía y vida social. En van Doesburg, S. (coord.), 475 años de la fundación de Oaxaca, tomo I: Fundación y Colonia (pp. 111-153). Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca / Fundación Alfredo Harp Helú / Proveedora Escolar y Almadía / Casa de la Ciudad.

Esparza, M. (1994). Relaciones geográficas de Oaxaca, 1774-1788. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Instituto Oaxaqueño de las Culturas.

Galván, M. (recop.) (1849). Ordenanzas de tierras y aguas ó sea formulario geométrico-judicial… S/I. https://www.cervantesvirtual.com/obra/ordenanzas-de-tierras-y-aguas-o-sea-formulario-geometrico-judicial-para-la-designacion-establecimiento-mesura-de-las-poblaciones-y-todas-suertes-de-tierras–recopiladas-a-beneficio-de-pobladores-ganaderos–obra-publicada-por-mariano-galvan/

García Acosta, V., Pérez Zevallos, J. M., y Molina del Villar, A. (2003). Desastres agrícolas en México. Catálogo histórico. Tomo I: Épocas prehispánicas y colonial (958-1822). Fondo de Cultura Económica / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Lira, C. (1997). La ciudad de Oaxaca, una aproximación a su evolución urbana decimonónica y al desarrollo arquitectónico porfiriano [tesis de maestría]. Universidad Nacional Autónoma de México.

de Menonville, T. (2005 [1787]). Tratado del cultivo del nopal y de la crianza de la cochinilla, precedido de un viaje a Guaxaca. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Murguía, J. M. (2012 [1821]). Estadística del Estado de Oaxaca. En Sánchez, C. y Arrioja, L. (eds.), Las estadísticas históricas oaxaqueñas. De la crisis del orden colonial a la revolución mexicana (DVD). Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca / Gobierno del Estado de Oaxaca / El Colegio de Michoacán.

Rabell, C. (2001). Oaxaca en el siglo XVIII: población, familia y economía [tesis de doctorado]. El Colegio de México.

Real Ordenanza de para el establecimiento e instrucción de intendentes de exercito y provincia en el reino de la Nueva España. Edición anotada de la Audiencia de la Nueva Galicia, edición y estudios (1786 [2008]). Mantilla, M. y Diego-Fernández, R. (eds.). Universidad de Guadalajara / El Colegio de Michoacán / El Colegio de Sonora.

Romero, M. de los Á. (2016). La calle de Las Nieves (hoy avenida Morelos) a fines del siglo XVIII. En Sánchez, C. (coord.), La Ciudad de Oaxaca: Pasado, presente y futuro, tomo I (pp. 143-167). Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Ruiz Cervantes, F. J. (2004). Miradas alemanas sobre la ciudad de Oaxaca, 1830-1875: Una primera aproximación. En Sánchez, C. (coord.), Historia, sociedad y literatura de Oaxaca (pp. 77-90). Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca / Gobierno del Estado de Oaxaca.

Ruiz Cervantes, F. J., y Sánchez, C. (1997). La ciudad de Oaxaca a través de sus planos. Instituto Oaxaqueño de las Culturas / Patronato Amigos de Oaxaca / Municipio de la Ciudad de Oaxaca.

Sánchez, C. (1998). Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786-1860. Instituto Oaxaqueño de las Culturas / Fondo Estatal para la Cultura y las Artes / Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Sánchez, C. (2011). Los cabildos civil y eclesiásticos de la ciudad de Oaxaca ante la invasión insurgentes, 1812-1814. En Sánchez, C. (coord.), La Guerra de Independencia en Oaxaca. Nuevas perspectivas (pp. 63-82). Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Sánchez, C. (2012). Don José María Murguía y Galardi y su Estadísticas Oaxaqueña: Un ‘criollo vasco ilustrado’ atrapado entre dos mundos. En Sánchez, C., y Arrioja, L. (eds.), Las estadísticas históricas oaxaqueñas. De la crisis del orden colonial a la revolución mexicana (pp. 7-16). Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca / Gobierno del Estado de Oaxaca / El Colegio de Michoacán.

-

Correo: nahui_ollinvmendoza@hotmail.com ↑