Santiago Ruiz Velasco Bazán[1]

Escritor

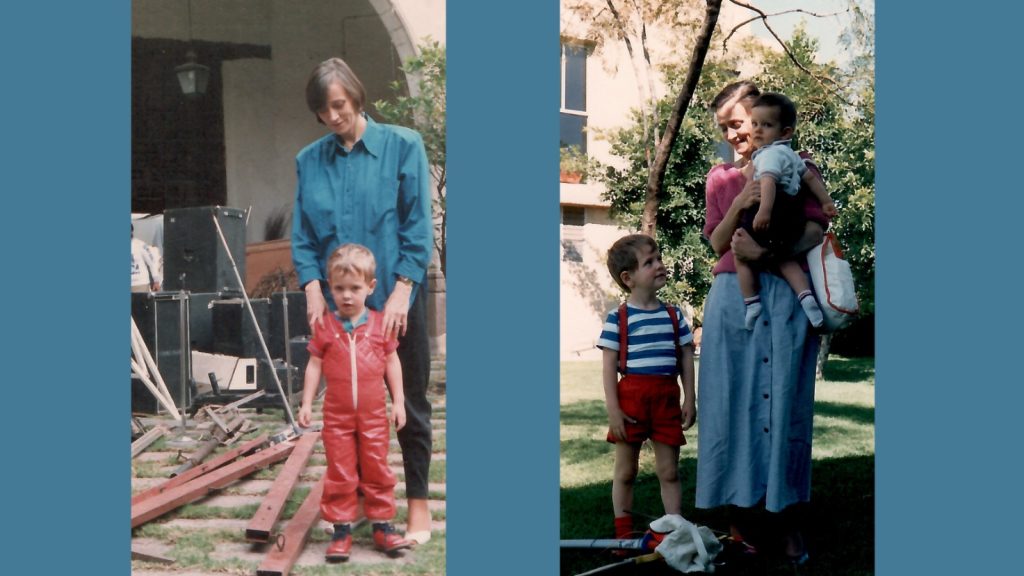

Derecha: Santiago y Lucía. Izquierda: Santiago y Esteban con Lucía.

Foto: Víctor Ruiz Velasco.

Mi madre era antropóloga. Lo fue por accidente, pero de cuerpo completo, y de tiempo completo. Hay una entrevista muy bonita que le hicieron los del Laboratorio Audiovisual para los 40 años del CIESAS, donde cuenta cómo llegó a estudiar antropología: fue una decisión administrativa de alguien más. Yo estaba, fuera de cuadro, mientras la entrevistaban, y me sorprendió enterarme, como les sorprende a todos los niños enterarse de que sus padres tenían vidas antes de su nacimiento. Yo ya no era un niño, ni mucho menos, pero nunca se me había cruzado por la cabeza que mi mamá pudiera ser otra cosa que antropóloga. “Yo ni sabía que existía eso”, me dijo más tarde (palabras más palabras menos), “fue donde me dieron la beca”. Quien haya tomado esa decisión, le dio un enorme regalo.

Ahora, con muchas pláticas más en el camino, con un poco más de madurez en mi cabeza, y con la entrevista recién vuelta a ver, lo entiendo como un paso más que dio mi mamá en el camino de alejarse de su casa materna (donde tenía como destino ser monja), y, sobre todo, de construir su propia casa. La antropología, y el CIESAS, fueron esa casa. Y la casa que hizo, a unas cuadras, con mi papá, donde crecimos mi hermano y yo. Para mí era natural que fuera antropóloga, parte del mundo que me recibió. Para ella fue crear un mundo nuevo. Eso nunca lo tuve claro hasta muy recientemente. Y sospecho que, en parte al menos, por eso nunca se jubiló. La familia era una parte de la vida que se había construido, la otra parte era el CIESAS. No iba a dejar la mitad de su vida, ni a sus amigos, estudiantes, colegas, ni el estímulo intelectual constante y a veces furioso que tenía allí. Mucho menos cuando estaba en riesgo, o así lo percibía ella, frente a las políticas de austeridad y de centralización de la investigación del sexenio pasado. No es este el lugar para abundar en ello, ni me toca a mí, sino a la dirección del centro, pero sí puedo contar la angustia que sufrió tras la desaparición del fideicomiso, y tras la salida, por la forma en la que se dio, de Fernando Salmerón de la dirección general, durante la pandemia y haciendo todo a distancia, su preocupación porque no iban a tener becas suficientes, y porque no se iba a poder hacer trabajo de campo en forma sin viáticos. Cuando hablaba de su jubilación, mi mamá decía que quería dedicarse a su jardín. En cambio se quedó a cuidar su casa. También quería escribir. Mi hermano le regaló un cuaderno, y sólo alcanzó a usar la primera página, que es lindísima y privada. De ese tamaño fueron las energías que le dedicó al CIESAS.

Durante el primer invierno de la pandemia, entre 2020 y 2021, mi padre hizo un plan para visitar haciendas y conventos en el estado de Morelos, con todos los cuidados del momento. Entre los lugares del programa estaba Yecapixtla, cuya iglesia estaba cerrada ya no recuerdo si por la pandemia o por daños del terremoto de 2017 que no se habían arreglado. Ya estando allí, mi mamá propuso: “¿vamos a Tetela?” Tetela del Volcán fue el pueblo donde mi mamá hizo su primer trabajo de campo, con Patricia Arias y el flaco Varela. Después ellos tuvieron una hija, Paula, y en otro trabajo de campo mi mamá la cuidó gran parte del tiempo. Formaron tan buena relación que ella llegó al velorio. Yo no la conocía (o no la reconocí), pero había escuchado muchas historias suyas y la ubicaba perfectamente. Se habían mantenido en contacto durante todo este tiempo. Era parte del lado CIESAS de la vida de mi madre. En Tetela, en nuestro viaje, mi mamá nos guió hasta la casa donde había vivido, nos contó la historia de sus dueños, las circunstancias en las que se habían alojado, los nombres —40 años después— de los vecinos, a dónde iba a comprar tortillas… No quiso tocar la puerta, y, por la pandemia, no la animamos. Estuvimos un rato largo frente a la casa, platicando entre nosotros, y luego volvimos. También le sorprendió lo mucho que había crecido el pueblo, y concluyó que no podía seguir siendo un pueblo eminentemente campesino: “¿A qué se dedicará ahora toda esta gente? Esa sería una lindísima investigación.”

Esa vena antropológica, esa curiosidad por los otros, esas ganas de entender el mundo, la tenía mi mamá activada siempre y desde siempre. Yo creo que desde antes de estudiar antropología, y por eso le calzó tan bien. Una vez se nos ponchó una llanta regresando de visitar a la familia en Colima y en Guadalajara, y salimos de la carretera a repararla en el pueblo de Coeneo, Michoacán. Era domingo y la vulcanizadora estaba cerrada. Yo tendría 12 años y mi hermano 9. No sé si fue la primera vez, es la que me viene a la mente ahora, que noté su agudeza y su capacidad de observación. Mi papá se fue con un señor a buscar quién arreglara la llanta, y nosotros tres nos quedamos en el centro del pueblo, en unas gradas junto a una cancha de básquetbol, comiendo guasanas. Con poquito que habló con la señora que las vendía, mi mamá ya había aprendido que las pickups que circulaban alrededor de la plaza eran de migrantes que habían venido a pasar las fiestas, y que la mayoría de ellas eran rentadas, porque sentían la obligación de ostentar una mejor vida en el otro lado. Eso fue lo que me impresionó en el momento. Lo que me impresiona ahora es que no se quedó allí, se puso a calcular cuánto de sus ingresos se iría en rentar un camionetón por una semana, siendo que no lo podían comprar, cuántos meses estarían endeudados, la importancia que debía tener el regreso triunfal a casa para que hicieran eso, etc. Después arreglaron la llanta y nos fuimos, sólo era un ejercicio. Casi diríase para pasar el tiempo. Así pasaba el tiempo mi mamá: haciendo antropología. A cada rato, fuera viendo las construcciones exóticas al lado de esa misma carretera a Guadalajara o platicando sobre literatura conmigo, decía “¡uy! ¡Esa sería una lindísima investigación!”. La antropología no era para ella “el trabajo”, algo que se hace para ganarse la vida. Era su profesión, pero no en el sentido cotidiano sino en el de profesar, religiosamente. Era su modo de estar y de entender el mundo: con los otros, aprendiendo de los otros y ayudando a los otros. Y rodeada de gente igual.

Crecimos entre antropólogos. Sobre todo antropólogas, y sus familias: Margarita Estrada, que nos invitó a escribir, Toña Gallart, Gloria Artís, Luis Aboites, María Eugenia Módena, Shoko Doode. Recuerdo, en la infancia, más amigas de mi mamá que de mi papá. Le pregunté, a él, por qué sería eso, y me dijo “bueno, pues es que estaban a tres cuadras”, pero no sólo era eso. Viajamos con ellos, pasamos muchísimas tardes juntos. Había una comunidad que no se explica solo por la cercanía del lugar de trabajo. Somos, mi hermano y yo, amigos de sus hijos, nos hacemos favores, conocemos a sus propios hijos. Fueron, siguen siendo, amistades profundísimas que resistieron mudanzas, peleas, cambios de institución, divorcios, parejas nuevas —o a la misma pareja durante tantísimos años—. Eso nos formó, a mi hermano y a mí. Eso le dieron la antropología y el CIESAS a mi mamá, y nos lo dieron a nosotros también, y no tengo ninguna duda de que mi hermano estará de acuerdo en que estamos agradecidísimos por ello, no sólo por la amistad y el cariño sino por todo lo que hemos aprendido de ustedes. (Después vinieron otros grandes amigos de mi madre, Gonzalo Saraví, Rafael Loyola, Fernando Salmerón y Alejandra Meyenberg se me vienen a la mente. Pero, con la pena, llegaron después de mi infancia).

En probable desorden cronológico, mi mamá hizo trabajo de campo en Tetela del Volcán, en León, Guanajuato, en CIVAC en Jiutepec, Morelos —y ahí hay un seguimiento importante que alguien debería hacer, ahora que acaba de cerrar la planta de Nissan, y que además se conecta con el siguiente elemento de la lista—, con los desempleados tras el cierre de la refinería de Azcapotzalco, en la ciudad de México, y en San Mateo Atenco, Estado de México, a menos que se me esté olvidando alguno. En los últimos dos ya habíamos nacido nosotros, y seguramente fuimos un factor para que escogiera lugares a los que se podía ir y venir en un solo día. Después empezó a tomar roles administrativos, aunque también, sin estar en campo, hizo y coordinó investigaciones vastas sobre microfinanzas (es decir, cómo la gente se las arregla día a día, y cómo podría ser mejor) y de evaluación de programas del gobierno (recuerdo, porque le ayudé en algún momento, una sobre los efectos de las becas de posgrado en las vidas de los estudiantes, por ejemplo). Para entonces mi mamá ya no sólo era antropóloga sino también mamá, y también lo fue de cuerpo completo. No quiero aquí, y no habría espacio, evocar la vida familiar. Sé que muchos de los lectores de estas palabras serán sus amigos, y quizá alguno tenga curiosidad, pero no es el objetivo (con gusto lo platicamos en persona). Sólo diré que mi mamá nunca fue de cambiar según el contexto, y en casa fue exactamente igual que como ustedes la conocieron: sumamente inteligente, aguda, divertida, directa hasta lo impertinente —su pecho nunca fue bodega y se metió en varios problemas por eso, tanto aquí como allá; siempre dijo sus opiniones y casi siempre tuvo razón—, trabajadora, perfeccionista —nunca dejó una cosa hecha a medias, ni malhecha, y no aceptaba, no entendía, que los demás lo hicieran—, y ferozmente cariñosa y leal con los suyos. Mi papá estuvo siempre a su lado, durante casi cincuenta años y hasta los últimos momentos, y si no aparece en las fotografías que acompañan estos textos es por la sencilla razón de que él era el de la cámara.

Mi madre fue de esas personas raras (de niño yo pensaba que eso era lo normal, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no tanto) a las que les gusta aprender y entender cosas nuevas por el puro placer del descubrimiento, aunque más, mucho más, si podía ver cómo ese conocimiento se podría poner al servicio de los demás, y no un “demás” en abstracto, categorizado a partir de una teoría, sino “esta persona que tengo enfrente, esta comunidad, este grupo social (y este CIESAS) tiene estos problemas que estoy viendo, ¿cómo le hago para que este entendimiento que tengo sirva para solucionarlos?”.

Nunca buscó un aplauso y creía que, si venía, tendría que ser espontáneo, por el trabajo hecho y no por la parafernalia a su alrededor. Publicó menos de lo que le hubiera convenido, y muy pronto se desinteresó del SNI, al que veía como una carrera por ver quién publica más y quién tiene más citas, que hace que el mismo artículo se publique hasta decenas de veces con cambios menores y que los profesores coaccionen a sus alumnos a citar sus investigaciones, entre otros vicios. Un sistema que hace rivales de gente que debería de trabajar junta, con mejores resultados y que sean útiles no para los investigadores sino para la sociedad. Así quería mi madre al CIESAS, unido, colaborando, aprendiendo y gozando, y trabajando para los demás. ¿Cómo conseguirlo y consolidarlo? Esa sería, en sus palabras, una lindísima investigación.

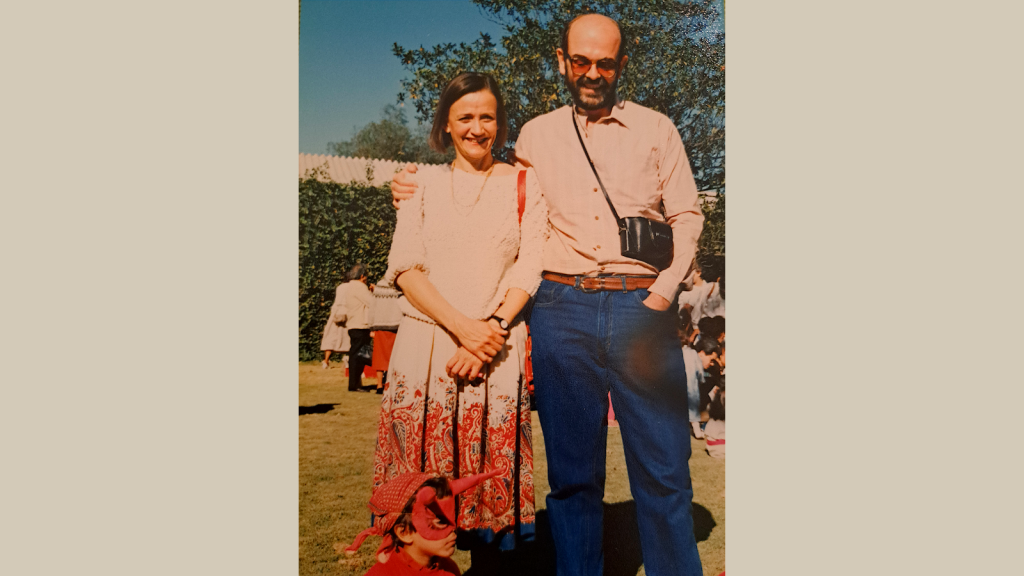

Lucía y Víctor. Foto: Archivo familiar Ruiz Velasco-Bazán.

-

Correo electrónico: santiago.ruizvelascobazan@egs.edu ↑