Lourdes Alonso Serna[1]

Universidad del Mar

Parques eólicos en el Istmo de Oaxaca. Acervo de la autora

Resumen

La instalación de infraestructura para la generación de energías renovables está transformando las geografías energéticas a nivel global. Este proceso conlleva importantes implicaciones sociales, económicas, políticas y territoriales. En particular, la integración de espacios rurales a la producción de energía a partir del sol y el viento los inserta en una industria de alcance global. Sin embargo, esta inserción se desarrolla en un contexto de desigualdad, marcado por jerarquías entre territorios de producción y consumo de energía, así como entre las personas que los habitan.

Este patrón de desarrollo desigual se manifiesta en la planicie costera del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, una región promovida desde hace más de dos décadas como un polo de producción de energía eólica. Los beneficios de esta actividad no se distribuyen equitativamente en la región. La desigualdad se hace evidente en la forma en que el trabajo local se incorpora a la cadena de valor de la industria eólica, así como en los ciclos de inversión y desinversión que han impactado el territorio, generando una situación de dependencia estructural.

Introducción

La integración de fuentes renovables en los sistemas eléctricos ha cobrado una importancia creciente a nivel global, impulsada por la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2023 la generación de electricidad fue la principal fuente de emisiones, con 15.1 GtCO₂e[2], seguida por el sector del transporte, que contribuyó con 8.4 GtCO₂e (UNEP, 2024: 4).

Además, la disminución en los costos de tecnologías renovables, como los paneles solares y las turbinas eólicas, ha consolidado su viabilidad comercial. Este auge ha favorecido la expansión de empresas dedicadas a la producción tecnológica, con un protagonismo creciente de las compañías chinas, mientras que las grandes eléctricas se han posicionado como los nuevos gigantes del sector energético. Así, en 2024, la producción de energía con fuentes renovables se ubicó en 3865 GW en todo el mundo y representó el 29.1% de la producción de electricidad a nivel mundial (IRENA, 2024a: 14; IRENA, 2024b: 96).

Si bien no estamos inmersos en un proceso de transición energética plena, desde la academia y el activismo se ha enfatizado que dicha transición no es solo un cambio técnico basado en la sustitución de una fuente de energía por otra, sino un proceso social de primer orden, que, entre otros aspectos, reconfigurará las geografías de producción energética al aumentar la dependencia de la superficie terrestre en áreas estratégicas para la captación de radiación solar, viento y cultivos utilizados para biocombustibles.

Los espacios destinados a la producción de energías renovables son, en su mayoría, rurales, lo que genera diversas formas de conflicto y resistencia frente a estas nuevas infraestructuras. En estos conflictos emergen problemáticas como el despojo y la transformación del territorio rural, evidenciando que la transición energética no es un proceso neutral, sino profundamente atravesado por disputas socioespaciales.

Uno de los principales problemas que emergen de la geografía de las energías renovables es el desarrollo desigual, entendido como la relación entre las formas de inclusión en las redes globales de producción y las desigualdades territoriales y sociales, tanto históricas como emergentes, dentro de la economía global. El desarrollo desigual es un proceso dialéctico de desarrollo y subdesarrollo que se expresa en términos geográficos y que adquiere características diversas según los contextos sociales específicos.

En México, la primera región donde se instaló un gran número de parques eólicos, es el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en específico en la planicie costera, una región biocultural habitada por los pueblos zapoteco e ikojts, quienes han incorporado al viento en sus cosmovisiones y han adaptado sus formas de vida a ellos. Para los ikojts, el viento que sopla desde el sur es un viento femenino; proviene del mar, de las olas que la Virgen de la Candelaria formó al pisar el océano. En cambio, el viento del norte es masculino, procede del continente y está relacionado con los poderes del santo patrón (INPI, 2017). Además, los ikojts practican la pesca con papalote. Esta técnica en la que se aprovecha el viento, está, además, vinculada con un ritual que se celebra durante el Día de Muertos: “al amanecer, los papalotes se elevan para traer las almas de los difuntos a la tierra; al atardecer, se alzarán nuevamente, esta vez para guiarlas de regreso al cielo” (Filgueiras-Nodar, 2021: 12).

Para los zapotecos, los vientos también han dado forma a su relación con el entorno. Las plantas de maíz cultivadas en el Istmo son de baja altura para resistir la fuerza del viento, su mazorca de tamaño pequeño, conocida como “zapalote”, se emplea en la preparación de “totopos” (una tortilla crujiente), tamales y otros alimentos esenciales en la dieta zapoteca.

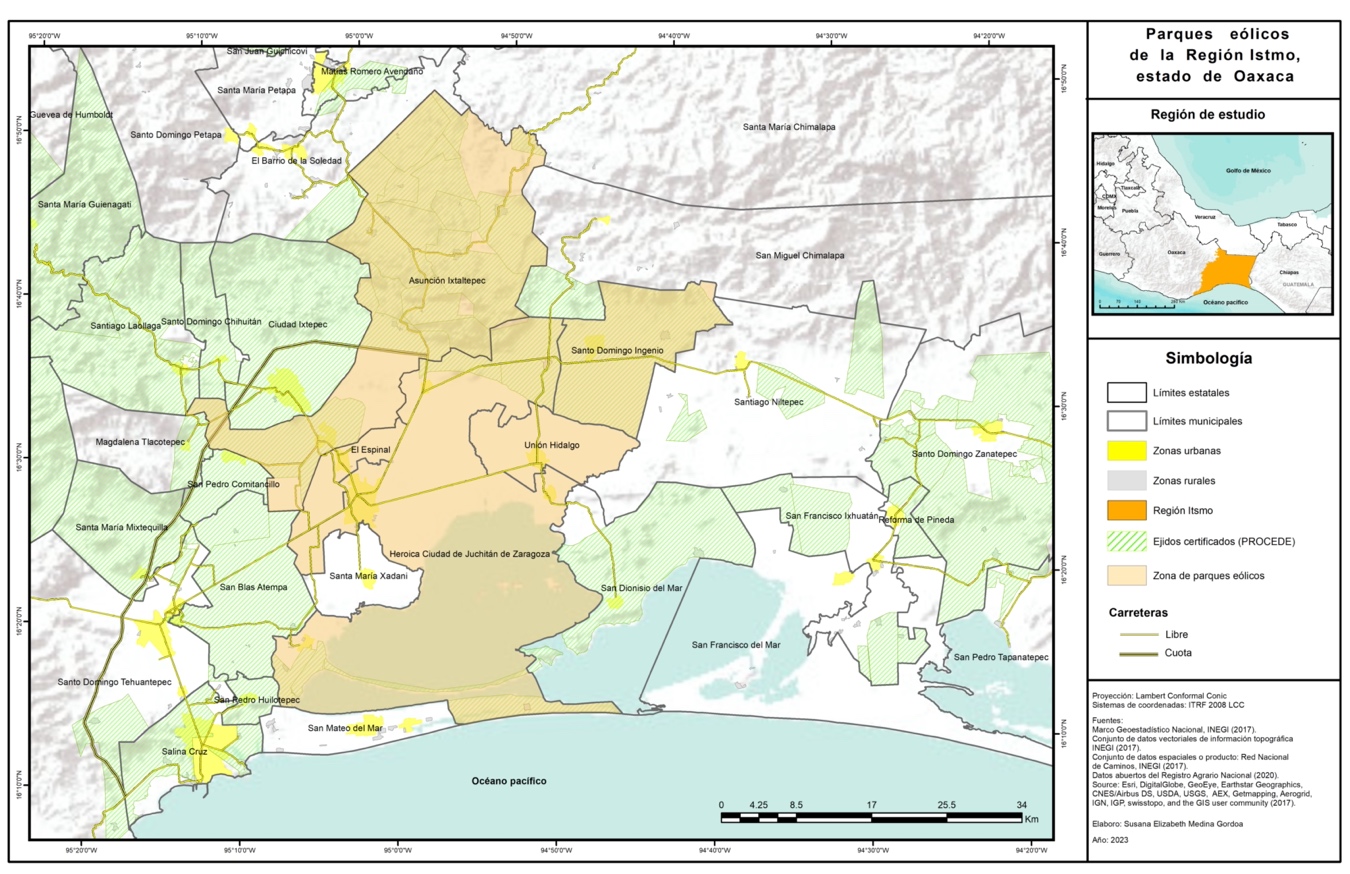

Los municipios donde se ubican los parques eólicos son cinco: Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de parques eólicos en el Istmo, Oaxaca. Elaboración propia

Si bien la región hoy se caracteriza por la producción de electricidad, ha experimentado diversos ciclos de inversión estatal que han condicionado su fortuna en términos económicos, lo que, aunado a ciertas formas de dominación política, ha configurado el desarrollo desigual en la región. Las expresiones del desarrollo desigual se perciben como signos de sufrimiento socioambiental, ya que mientras las empresas obtienen ganancias, las comunidades locales enfrentan exclusión económica, falta de los empleos prometidos, y mínimas mejoras en el acceso a la electricidad, que perpetúan las desigualdades estructurales en la región.

El artículo se compone de cuatro secciones: la primera presenta un breve repaso sobre cómo se ha abordado el desarrollo desigual; en seguida se presentan los ciclos de inversión y dependencia en el Istmo, examinando el proceso histórico que ha consolidado su condición periférica; la tercera sección explora la demanda de empleo en el sector eólico, y la cuarta, la percepción generalizada de que la generación de electricidad en la región no produce beneficios locales.

Las geografías de la energía renovable y la diferenciación geográfica

Desde el punto de vista tecnológico, las fuentes renovables pueden proporcionar más electricidad que la demanda global; el viento, por ejemplo, podría generar entre tres y cinco veces la demanda global, mientras que la energía solar tiene un potencial entre 15 y 20 veces mayor (Jacobson y Delucchi, 2011: 1159). Sin embargo, la transición a una matriz energética basada en renovables requerirá grandes flujos de capital, mano de obra, materiales, espacio y coordinación, y transformará por completo las geografías de la energía, así como las de la producción económica y la reproducción social (Huber y McCarthy, 2017: 664).

Debido a la naturaleza de flujo del viento y la radiación solar, estas formas de energía tienen el potencial de reestructurar las relaciones de “centro” y “periferia” a múltiples escalas. Por ello, es fundamental analizar los espacios de energía renovable como procesos de igualación y diferenciación geográfica que pueden generar nuevos patrones de desarrollo desigual (Bridge, Bouzarovski, Bradshaw, y Eyre, 2013: 337).

Enfocarse en la diferenciación espacial y el desarrollo desigual en los sistemas energéticos permite examinar cómo se generan y se hacen significativas las diferencias económicas y políticas en el territorio. El análisis de estas geografías debe considerar cómo se producen, normalizan y mantienen las desigualdades espaciales, así como la manera en que estas dinámicas inciden en la transformación de los sistemas energéticos y la configuración de nuevas jerarquías espaciales (Bridge, 2018: 17).

La obra clásica de Neil Smith sobre desarrollo desigual destaca dos procesos clave: la igualación geográfica de las condiciones y niveles de producción y, al mismo tiempo, la diferenciación espacial de los niveles y condiciones de desarrollo. Desde esta perspectiva, el desarrollo desigual es “la desigualdad social plasmada en el paisaje geográfico y, a su vez, la explotación de esa desigualdad geográfica para ciertos fines socialmente determinados” (Smith, 2010: 206). Enfoques más recientes han ampliado este marco teórico, señalando que no son los procesos de igualación y diferenciación en sí mismos los que impulsan el desarrollo desigual, sino la forma en que el trabajo se incorpora de manera diferencial en la división internacional del trabajo (Charnock y Starosta, 2018: 336). Desde perspectivas poscoloniales y feministas, Marion Werner (2015: 14) enfatiza que las geografías del desarrollo desigual no pueden entenderse sin considerar los legados coloniales, las relaciones capitalistas y la forma en que estos factores producen coyunturas regionales específicas. Para Werner, las regiones no se insertan pasivamente en la división global del trabajo, sino que su posición es constantemente reproducida en relación con jerarquías de valor, formas de trabajo racializado y generizado, y disputas políticas sobre la acumulación capitalista y la distribución del producto social.

Desde esta perspectiva, analizo cómo la industria eólica reconfigura la histórica periferización del Istmo de Tehuantepec, produciendo nuevas geografías de exclusión y apropiación de valor. La expansión de la energía eólica en la región no representa una transformación estructural de sus relaciones de dependencia, sino una nueva configuración de su inserción subordinada en la división internacional del trabajo y de naturaleza. Esta dinámica refuerza las jerarquías socioespaciales del desarrollo desigual, donde las comunidades locales, mayoritariamente indígenas y campesinas, quedan al margen tanto de los beneficios de la energía eólica, como de la toma de decisiones sobre su propio territorio.

A partir de esta perspectiva sobre la producción del espacio energético y el desarrollo desigual, examino cómo la industria eólica reproduce de manera contingente las condiciones históricas de desigualdad en el Istmo. Estas desigualdades socioespaciales reflejan relaciones de poder asimétricas que facilitan la reproducción del capital en territorios como el Istmo de Tehuantepec, al tiempo que profundizan las vulnerabilidades sociales. Esto se evidencia en el acceso desigual a empleos en la industria eólica y en la paradoja de habitar una región productora de electricidad mientras persisten signos de pobreza energética. Estas desigualdades pueden interpretarse como indicadores de sufrimiento socioambiental.

En lo que sigue, exploro esta dinámica a través de tres procesos interrelacionados: la histórica articulación del desarrollo desigual en la región Istmo, los conflictos por los empleos del sector eólico y las persistentes problemáticas de pobreza energética que afectan a la población local.

Ciclos de inversión y dependencia en el Istmo de Tehuantepec

El Istmo de Tehuantepec ha experimentado múltiples ciclos de inversión y desinversión que lo han consolidado como una región subordinada y periférica dentro del país. A principios del siglo XX, la construcción del Ferrocarril Nacional del Istmo de Tehuantepec impulsó un periodo de dinamismo económico basado en el transporte internacional de mercancías. Sin embargo, este auge se vio truncado con la inauguración del Canal de Panamá en 1914, que desplazó el tráfico comercial hacia la nueva ruta interoceánica y redujo la importancia estratégica del Istmo.

En las décadas de 1950 y 1960, el Estado promovió una nueva fase de inversión con la construcción de una presa y un sistema de riego, fomentando cultivos comerciales como el arroz y la caña de azúcar. Para apoyar esta producción, se instalaron una planta procesadora y un ingenio azucarero. Sin embargo, la agricultura en el Istmo, al igual que en otras regiones del país, experimentó dificultades en las décadas siguientes y obligó a los productores a adoptar la ganadería. Para la década de 1990, solo el 25% del área irrigada se destinaba al cultivo de pasto y sorgo, mientras que el maíz se mantenía principalmente para el autoconsumo (Villagómez, 2006: 160). Paralelamente, la apertura comercial impulsada en esos años profundizó la crisis agrícola, debilitando aún más la economía regional.

Desde finales de la década de 1990, el Istmo comenzó a ser promovido como un área estratégica para la generación de electricidad debido a sus supuestas ventajas “naturales”. El gobierno de Oaxaca desempeñó un papel clave en atraer inversiones del sector eólico al promocionar las rentas derivadas del arrendamiento de tierras para la instalación de aerogeneradores como una alternativa económica comparable a los cultivos comerciales:

Hicimos pláticas con los productores de sorgo y les explicamos que las rentas serían equivalentes a las ganancias del sorgo. Por ejemplo, si sus ganancias por 5 hectáreas de sorgo son 6,000 pesos, alquilar sus parcelas a los parques eólicos les daría 12,000 pesos, o el doble de las ganancias del sorgo. (comunicación personal, exfuncionario estatal, 15 de diciembre de 2017)

La instalación de los parques eólicos generó respuestas divididas en la región. Algunos sectores de la población local se opusieron, denunciando el carácter extractivista de la industria eólica y sus impactos sociales y ambientales. En contraste, muchos ejidatarios y pequeños propietarios vieron en las rentas por el uso de la tierra una oportunidad para complementar sus ingresos, especialmente ante el prolongado declive de la agricultura. Sin embargo, la mayoría desconocía el funcionamiento de la industria, los efectos que tendría sobre sus tierras y los montos reales de las rentas que recibirían.

Este proceso refleja la histórica condición periférica del Istmo de Tehuantepec, cuya economía ha estado subordinada a dinámicas políticas y económicas externas. Si bien la energía eólica fue presentada como una alternativa para superar la crisis económica, en la práctica no modificó las relaciones de dependencia de la región. Por el contrario, el Istmo quedó nuevamente inserto en una lógica de desigualdad, destinado a la producción de energía barata para abastecer a la industria en otras partes de México.

Trabajo temporal

El Istmo es una región donde el empleo agrícola tuvo importancia, en particular en ejidos dedicados al cultivo de caña, como Santo Domingo Ingenio y La Venta. El ingenio también empleaba a otros sectores de la población. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, la industria azucarera atravesó su crisis final con el cierre del último ingenio, quedando este sector de la población sin empleo. La demanda de empleo a nivel regional incluye además a otros sectores, con formaciones técnicas y profesionales.

Todos ellos tuvieron expectativas laborales en la industria eólica, sin embargo, los sitios de producción de electricidad demandan poca mano de obra: la mayoría de los empleos que generan se concentran en la construcción de los parques eólicos, mientras que la operación y mantenimiento requieren solo un número reducido de trabajadores permanentes. Esta realidad ha sido una fuente de conflicto entre ejidatarios y pequeños propietarios con las empresas, pues hubo una promesa de empleo que, en algunos casos, se incluyó en los contratos de arrendamiento de tierras:

Siempre que el propietario y sus familiares cumplan con la experiencia y las habilidades profesionales que la empresa exige, se les dará prioridad para contratarlos como personal o como proveedores de otros servicios. Sin embargo, esta cláusula no limita a la empresa para contratar personal de fuera de la región. (Contrato Unión Hidalgo, s.f., p. 6)

A pesar de estas disposiciones, en la construcción de los primeros parques eólicos, las empresas trajeron trabajadores de otras regiones, en particular para el ensamblaje de los aerogeneradores, entre ellos una gran cantidad de trabajadores españoles, lo que generó malestar en la región, pues los empleos de menor cualificación eran para los trabajadores locales.

Los españoles obtuvieron todos los trabajos que nosotros también somos capaces de hacer. La empresa no explicó por qué no nos contrataron. Una vez supimos que un nuevo grupo de españoles vendría a trabajar, y enviamos una carta a la empresa exigiendo empleos para nuestra gente, y así fue como obtuvimos alrededor de 25 empleos. (Comunicación personal, ejidatario de La Ventosa, 20 de enero de 2018)

A medida que avanzó la construcción, ingenieros y técnicos del Istmo comenzaron a ocupar estos puestos, aunque la competencia por ellos se volvió feroz. Algunos ejidatarios y pequeños propietarios argumentaban que los empleos debían ser exclusivamente para ellos, dado que los parques se construían en sus tierras, pero otros sectores de la población también aspiraban a esos trabajos, lo que intensificó las tensiones.

Para evitar conflictos directos con los dueños de la tierra, los desarrolladores eólicos delegaron la asignación de empleos a comités de propietarios, grupos que actuaban como intermediarios entre las empresas y los arrendadores de tierras. En teoría, los ejidatarios y pequeños propietarios, o un miembro de su familia, podían acceder a un puesto. En la práctica, los comités controlaban el reparto de empleos, reproduciendo las dinámicas de poder existentes dentro de estos grupos. De esta manera, la distribución del trabajo en la industria eólica no solo reflejó las desigualdades económicas de la región, sino que también reforzó las jerarquías locales de poder. Quienes enfrentaron mayores dificultades para acceder a un empleo en la industria eólica fueron los ejidatarios y pequeños propietarios con parcelas más pequeñas y menores ingresos, quienes también eran los más necesitados de trabajo.

Desde la perspectiva empresarial, la limitada oferta de empleos en la región responde a la ausencia de infraestructura industrial en Oaxaca. Representantes del sector argumentan que habría más oportunidades laborales si las fábricas de aerogeneradores o de sus componentes estuvieran ubicadas en el estado (Comunicación personal, representante de empresa, 16 de febrero de 2018). Los equipos instalados en el Istmo provienen de otros países, y si bien algunas empresas en México producen partes para aerogeneradores, ninguna de ellas está en Oaxaca. Estas industrias se concentran en el norte y centro del país: en Nuevo León se fabrican torres, en Jalisco generadores, y en Tamaulipas hay dos plantas que producen aspas (Barrientos, 2018; Martínez, Rivas y Vera, 2019; REVE, 2019).

Si analizamos la distribución del empleo a lo largo de la cadena de valor de la industria eólica, el Istmo contrasta con otras regiones que sí albergan infraestructura de producción. La ubicación geográfica de estas industrias sugiere, además, una jerarquía laboral, donde las regiones periféricas como el Istmo quedan relegadas a los eslabones más precarios de la economía eólica. De este modo, la marginación del Istmo no solo se manifiesta en la falta de acceso a los beneficios de la energía, sino también en su participación subordinada en el mercado laboral del sector.

¿Electricidad para quién?

El desarrollo desigual se manifiesta en la diferenciación interna de escalas. En este caso, la expansión de la energía eólica ha configurado al Istmo como un espacio de producción de electricidad, mientras que los principales centros de consumo se ubican en otras regiones del centro y norte de México.

La electricidad generada abastece, sobre todo, a grandes consumidores industriales y comerciales, algunos de los cuales poseen sus propios parques eólicos. Tal es el caso de dos de los mayores conglomerados mineros del país: Grupo México, el cuarto productor mundial de cobre, es propietario del parque “El Retiro” en La Ventosa (Grupo México, s.f.), mientras que Grupo Peñoles, el mayor productor de plata refinada a nivel global, posee “Fuerza Eólica del Istmo” en El Espinal (Industria Peñoles, s.f.). Otras empresas han firmado contratos de suministro a largo plazo con desarrolladores eólicos, por ejemplo, Bimbo abastece con energía eólica sus 40 plantas a través del parque “Piedra Larga”, en Unión Hidalgo (Grupo Bimbo, s.f.), y CEMEX, la mayor cementera de México, obtiene el 25% de su electricidad del parque “Eurus” en La Venta (REVE, 2019).

Sin embargo, la población de la región argumenta experimentar problemáticas relacionadas con la pobreza energética, a pesar de que la electricidad para uso residencial en México cuenta con subsidios. Así, desde 2009 varias comunidades del Istmo se sumaron al Movimiento Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas, denunciando la paradoja de vivir en una región con 22 parques eólicos mientras la población enfrenta dificultades para pagar sus facturas de electricidad. El epicentro de esta resistencia se encuentra en Santa María Xadani, donde campesinos y pescadores obtuvieron protección legal para acceder a una tarifa fija proporcional a sus ingresos. Sin embargo, la CFE respondió con hostigamiento, llegando incluso a cortar el suministro eléctrico a miembros del movimiento (APIIDTT, 2012). Años después, la movilización se extendió a otros municipios: en 2019, familias afectadas por el terremoto de 2017 exigieron la condonación de sus deudas eléctricas y la implementación de una tarifa fija para la región (Romo, 2019).

Esta contradicción —una región que produce energía renovable a gran escala, pero cuyos habitantes dicen no tener acceso más justo a ella— ilustra las dinámicas de exclusión y desigualdad inherentes al modelo energético vigente, es la forma en la que el desarrollo desigual se configura a partir de la diferenciación de los niveles y condiciones de desarrollo. En este caso, las problemáticas vinculadas con pobreza energética son resultado de la reafirmación del desarrollo desigual en la región. Estos procesos de desarrollo desigual son expresados en términos de injusticia y de sufrimiento socioambiental, tal como lo destacan miembros de movimientos sociales en la región:

Hay 12 parques eólicos en Juchitán; están produciendo electricidad en nuestra tierra ancestral, usando nuestro viento, pero hay localidades en este municipio, como Santa María del Mar, sin acceso a la electricidad. También hay personas en otras comunidades que ni siquiera pueden encender sus ventiladores cuando la temperatura es demasiado alta porque tienen que elegir entre pagar la electricidad o comprar comida. (Comunicación personal, activista en Juchitán, 21 de febrero de 2018)

Hemos insistido en que el desarrollo eólico no tiene impactos positivos en nuestras comunidades. Hay alrededor de 1,900 aerogeneradores, pero ni una sola lámpara en el Istmo se enciende con esa electricidad. Cuando las autoridades dicen que un estado del tamaño de Chihuahua se alimenta con la electricidad del Istmo, respondo que aquí tenemos la Isla Cachimbo, que está a 8 kilómetros de un parque eólico y no tiene electricidad, entonces, ¿para quién es esa energía? (Comunicación personal, activista en Unión Hidalgo, 16 de enero de 2018)

En la región predomina la idea de que, dada la cantidad de parques eólicos, los hogares deberían recibir electricidad gratuita. Para muchos, esta demanda es una cuestión de justicia social que se planteó en 2016, en la única consulta celebrada en la región para que la comunidad originaria de Juchitán, se pronunciara en torno a un parque eólico; sin embargo, las autoridades estatales descartaron la posibilidad y, en su lugar, la SENER propuso una “estrategia de sostenibilidad energética”, que incluía la donación de dos aerogeneradores para que el municipio generara su propia electricidad y redujera las tarifas en un 35% (Consulta Indígena Juchitán, s.f., min. 6). Hasta 2024, el parque eólico comunitario aún no se había instalado, aunque los hogares habían recibido descuentos mínimos en sus facturas de electricidad.

Este contraste revela un patrón estructural de desarrollo desigual: mientras el Istmo se ha integrado a las dinámicas globales de producción de energía renovable, la distribución de sus beneficios sigue reproduciendo jerarquías preexistentes. Así, la región queda atrapada en una paradoja energética: produce electricidad limpia para grandes consumidores industriales, pero sus propias comunidades permanecen en la periferia del acceso y la justicia energética.

Conclusiones

La instalación de infraestructura eólica en el Istmo de Tehuantepec ha reafirmado la condición periférica de la región, tanto en el contexto nacional, donde los principales consumidores de electricidad se localizan en otras partes de México, como en el ámbito global, dentro de una industria eólica dominada por actores y centros de poder externos.

Esta condición periférica se refleja en procesos de desarrollo desigual como los analizados en este artículo, desde el tipo de empleos al que acceden los trabajadores de la región, predominantemente temporales y marcados por dinámicas de diferenciación étnica, como se observó en la fase inicial de construcción de parques eólicos, con una segmentación laboral: mientras que los trabajadores españoles fueron contratados para el montaje de la infraestructura, los trabajadores locales participaron en actividades de construcción.

Sin embargo, esta desigualdad no se limita al episodio del montaje de aerogeneradores, sino que forma parte de un proceso histórico más amplio. A lo largo del siglo XX, los trabajadores del Istmo han sido caracterizados como una fuerza laboral periférica, vinculada principalmente al trabajo agrícola. La diferenciación y subordinación de los trabajadores locales en el sector eólico es, por tanto, la continuación de un patrón de desigualdad estructural de larga duración.

El desarrollo desigual se refleja en la manera en que la región ha sido configurada en relación con otras partes de México, a través de ciclos de inversión y desinversión que generan periodos de auge y declive económico. Estos ciclos han estado históricamente vinculados a actividades externas a la región, como el breve dinamismo económico impulsado por el tránsito de mercancías a través del tren interoceánico, que se desvaneció con la apertura del Canal de Panamá.

De manera similar, la producción agrícola alcanzó un periodo de crecimiento tras la finalización del distrito de riego en la década de 1960, que permitió el impulso de cultivos como la caña de azúcar y el arroz, integrados a dinámicas comerciales nacionales y a proyectos políticos específicos. Sin embargo, los cambios en estas industrias y en los proyectos políticos asociados afectaron profundamente la producción agrícola, provocando su declive en la región.

En el actual contexto de expansión de la producción de energía renovable, se ha iniciado un nuevo ciclo de inversión enfocado en la explotación del viento. Sin embargo, este modelo reproduce el patrón histórico de la región como una zona de extracción de recursos, donde los beneficios —en términos de empleo, ingresos y acceso a energía más barata— no llegan a las comunidades locales, perpetuando así su condición de periferia económica y social.

En línea con este número especial, las manifestaciones del desarrollo desigual son indicadores de sufrimiento socioambiental, resultado de la asimétrica relación de poder entre el Estado y los actores corporativos con las comunidades del Istmo, que se manifiesta en la generación de ganancias económicas para las empresas, mientras que sectores de la población local —incluidos trabajadores y habitantes en general— experimentan las consecuencias de la reproducción del capital sin recibir las promesas asociadas a estos proyectos. Así, a pesar de la presencia de una veintena de parques eólicos en la región, no se han materializado los empleos industriales prometidos. Tampoco se reflejan beneficios en las tarifas eléctricas, lo que evidencia una distribución desigual de las ganancias y un sufrimiento socioambiental persistente.

Referencias

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) (2012). Comunicado contra las altas tarifas de luz. Tierra y Territorio – APIIDTT: https://tierrayterritorio.wordpress.com

Barrientos, A. (2018). Inauguran TPI Composites en Matamoros. Mexico Industry. https://mexicoindustry.com/noticia/inauguran-tpi-composites-en-matamoros

Bridge, G. (2018). The map is not the territory: A sympathetic critique of energy research’s spatial turn. Energy Research & Social Science, 36, 11–20. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.033

Bridge, G., Bouzarovski, S., Bradshaw, M., y Eyre, N. (2013). Geographies of energy transition: Space, place and the low-carbon economy. Energy Policy, 53, 331–340. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.10.066

Consulta Indígena Juchitán (s.f.). Videos Fase Informativa. https://consultaindigenajuchitan.wordpress.com/videos-asambleas/fase-informativa-1/fase-informativa/

Charnock, G. y Starosta, G. (eds.) (2018). The New International Division of Labour: Global transformation and Uneven Development. Springer. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53872-7

Filgueiras-Nodar, J. M. (2021). Técnicas de pesca y condiciones socioambientales entre los mero Ikoots de San Mateo del Mar (Oaxaca, México). Cuadernos de Antropología, 31(1), 1-18. https://doi.org/10.15517/cat.v31i1.46544

Grupo México (s.f.). Grupo México | Infraestructura https://www.gmexico.com/Pages/divisiones.aspx?tabid=3

Industria Peñoles (s.f.). Industria Peñoles Homepage. https://www.penoles.com.mx

Huber, M. y McCarthy, J. (2017). Beyond the subterranean energy regime? Fuel, land use and the production of space. Transactions of the Institute of British Geographers, 42(4), 655–668. https://doi.org/10.1111/tran.12182

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) (2017). Etnografía del pueblo huave (Mero Ikoot/Ikooc). Gobierno de México https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-del-pueblo-huave-mero-ikooc

International Renewable Energy Agency (IRENA) (2024a). Renewable power generation costs in 2023. https://www.irena.org/Publications/2024/Sep/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2023

International Renewable Energy Agency (IRENA) (2024b). Renewable energy statistics 2024. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2024/Jul/IRENA_Renewable_Energy_Statistics_2024.pdf

Jacobson, M. Z., y Delucchi, M. A. (2011). Providing all global energy with wind, water, and solar power, Part I: Technologies, energy resources, quantities and areas of infrastructure, and materials. Energy Policy, 39(3), 1154–1169. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.11.040

Martínez Mendoza, E., Rivas Tovar, L. A., y Vera Martínez, P. S. (2018). El sector eólico en México y España. Revista Perfiles Latinoamericanos, 27(53). https://doi.org/10.18504/pl2753-002-2019

United Nations Environment Programme (UNEP) (2024). Emissions Gap Report 2024: No more hot air … please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/46404

REVE (2019). Eólica en México: Nordex fabrica aerogeneradores en Matamoros, Tamaulipas. En: https://reve.aeeolica.org/2019/07/01/eolica-en-mexico-nordex-fabrica-aerogeneradores-en-matamoros-tamaulipas/

Romo, F. (2019). Insisten en condonación de la energía eléctrica en el Istmo de Tehuantepec. El Imparcial. https://imparcialoaxaca.mx/istmo/362037/insisten-en-condonacion-de-la-energia-electrica-en-el-istmo-de-tehuantepec/

Smith, N. (2010). Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space. Verso.

Werner, M. (2016). Global Displacements. The Making of Uneven Development in the Caribbean. Wiley Blackwell.

Villagómez, V. Y. (2006). Política hidroagrícola y cambio agrario en Tehuantepec, Oaxaca. El Colegio de Michoacán.

- Correo: lulualonso8370@gmail.com ↑

-

La unidad de medida “GtCO₂e” significa gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Es una unidad de medida que se utiliza para expresar la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera en función de su potencial de calentamiento global (PCG). (Nota de la editora). ↑