Edgar Allan Lara Paredes[1]

Museo Virtual Anáhuac

Museo Virtual Anáhauc

Nuestra historia ribereña

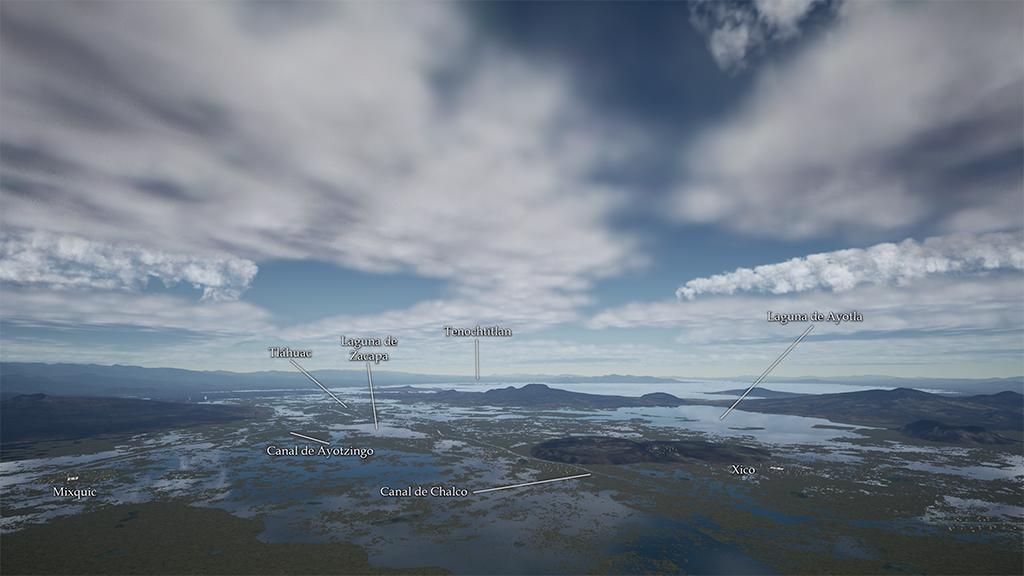

Antes del concreto y el asfalto, antes del ruido de motores y de la sed de la metrópoli, existió un mundo líquido. Allí donde hoy el agua se cuenta en litros y tarifas, hubo un tiempo en que se midió en reflejos y senderos navegables. La Ciudad de México, la gran urbe, fue alguna vez una serie de islas flotando sobre la inmensidad de cinco lagos: Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco. La historia de esta geografía de espejos y canales es la historia de un pueblo, de sus luchas, sus migraciones, sus dioses y sus derrotas. Es también la historia de cómo el agua, ese elemento esencial y omnipresente, moldeó la vida, la cultura y la espiritualidad de los pueblos que habitaron la Cuenca de México.

El documental La cuenca lacustre y los pueblos de la región del centro de México, producido bajo la coordinación académica de la Dra. María Angélica Galicia Gordillo y el Dr. Rafael Pérez Taylor, nos sumerge en un viaje al pasado, reconstruyendo la memoria de un territorio que alguna vez fue dominio de las aguas. Su relato fluye con precisión, apoyado en referencias históricas que incluyen códices como el Boturini, el Mendocino, entre otros, además de documentos coloniales como la Matrícula de Tributos. Cada imagen y palabra nos transporta a un tiempo en el que los lagos eran caminos, las chinampas estaban en su máximo auge y el agua era sinónimo de vida y poder. En este documental, los investigadores, guiados por una profunda sensibilidad histórica, nos invitan a mirar atrás, a entender cómo estos paisajes lacustres definieron el destino de los pueblos que los habitaron, y cómo su memoria persiste a través de los ecos del presente.

El documental nos muestra la forma en que estos pueblos estaban organizados durante la época prehispánica, cómo se gobernaban y cómo su relación con el agua definía su identidad. A través de la geopolítica y la territorialidad, explica el vínculo profundo entre la vida cotidiana y los contextos geográficos y económicos que enmarcaban su existencia. Los mexicas, un pueblo migrante guiado por la promesa de un águila devorando una serpiente, recorrieron la vasta cuenca buscando un lugar para asentarse. Esta peregrinación, narrada con detalle en la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini, los condujo finalmente al islote en el lago de Texcoco, donde fundaron México-Tenochtitlan.

El lago era el corazón palpitante de estas civilizaciones. A lo largo de sus orillas, no solo crecieron ciudades, sino complejas redes sociales y políticas que tejieron una interacción constante entre los pueblos. Los calpullis, como núcleos de organización social, y los altépetl, entidades políticas que articulaban territorios y gobernanza, construyeron rutas comerciales que surcaban los canales y lagos. Allí se edificaron templos en honor a Tláloc y Ehécatl, dioses del agua y del viento, porque el lago no era solo sustento, era también sagrado. La geografía lacustre moldeó el pensamiento cosmológico de estos pueblos, convirtiendo el agua en un eje articulador de su existencia, una frontera líquida que definía su cosmovisión y sus aspiraciones.

Sus técnicas hidráulicas, magistrales en su diseño y ejecución, garantizaron no solo la subsistencia, sino también el florecimiento de una de las civilizaciones más impresionantes del continente. Las albarradas y canales no eran solo estructuras funcionales, eran también símbolos del dominio humano sobre la naturaleza. El control del agua, su almacenamiento y distribución, permitió que los pueblos de la cuenca transformaran un entorno hostil en un paraíso agrícola. Las chinampas, esas islas flotantes que parecen desafiar el tiempo, se convirtieron en los jardines que alimentaron a Tenochtitlan y más allá.

Los expertos en la materia que aparecen en el documental, como don Alfredo López Austin, iluminan con su conocimiento la conformación de la Triple Alianza, una estrategia política y militar que también ocupa un lugar central en esta narración. Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan unieron sus fuerzas en un pacto que cambiaría para siempre la historia de la cuenca lacustre. Los mexicas, inicialmente tributarios de los tepanecas, entendieron que el agua era poder, y que para dominarla necesitaban aliados. Texcoco, con su sofisticada ingeniería hidráulica y su legado cultural, se convirtió en un socio indispensable. Las albarradas, acueductos y sistemas de control del agua diseñados por los texcocanos fueron cruciales para transformar el lago en una red de vías navegables que impulsaron el comercio, la movilidad y la guerra.

El comercio acuático, esa arteria vital que conectaba los altépetl, se convirtió en una vía fundamental para la consolidación del poder mexica. Por los vastos cuerpos de agua navegaban canoas cargadas de tributos, de maíz y cacao, de plumajes exóticos y artesanías preciosas. Pero también llevaban ejércitos, avanzando silenciosos sobre las aguas, dispuestos a imponer la hegemonía de la Triple Alianza. En este entramado de agua y poder, el lago dejó de ser solo un espejo del cielo para convertirse en el motor que impulsaba el destino de los mexicas y de todos los pueblos que habitaban su cuenca.

El documental nos muestra cómo los mexicas, al crecer su influencia, perfeccionaron su relación con el agua, adaptando su entorno con una mezcla de ingenio y reverencia. Las calzadas elevadas no solo conectaban la isla con la tierra firme, sino que también controlaban el flujo del agua. Diques como el de Nezahualcóyotl, una obra monumental, mantenían el equilibrio entre el agua dulce y salada, protegiendo los canales de agua potable y regulando los flujos que descendían hacia el lago. Compuertas y acueductos, testigos de una ingeniería magistral, aseguraban un suministro constante de agua limpia, indispensable para la vida en la gran ciudad lacustre.

En el documental se deja ver que con este dominio del agua, los mexicas consolidaron su supremacía en la cuenca y utilizaron un sistema agrícola sin paralelo: las chinampas. Estas islas flotantes, maravillas de la ingeniería ecológica, transformaron el lago en un jardín fértil que alimentó a Tenochtitlan. Maíz, frijol, calabaza y flores fluían desde estas plataformas, abasteciendo a una población en constante crecimiento y asegurando la autosuficiencia de la ciudad.

Cada altépetl, como unidad política, tenía la obligación de entregar tributos a los centros de poder más grandes, ya fuera en bienes agrícolas provenientes de las chinampas, en productos lacustres como pescado y ajolotes, o en materiales de construcción como madera y piedra. Además, la tributación incluía mano de obra para la construcción de calzadas, diques y templos, fortaleciendo la infraestructura hidráulica que permitía la expansión de Tenochtitlan y sus aliados.

El Códice Mendoza, uno de los registros más detallados del periodo prehispánico, documenta las cantidades específicas de tributos que cada región debía aportar, lo que demuestra la rigurosa organización administrativa del sistema. La producción agrícola intensiva en las chinampas garantizaba excedentes para sostener la demanda de los mercados de Tlatelolco y para alimentar a las clases gobernantes, los guerreros y sacerdotes.

El documental también explica cómo, tras la conquista española, este sistema se transformó en un modelo de tributación colonial, en el que los pueblos indígenas continuaron pagando tributo en especie y trabajo forzado, pero ahora bajo un régimen de encomiendas. La reconfiguración del tributo durante el Virreinato, al igual que la alteración de la gestión del agua, marcó el inicio de una profunda transformación del paisaje social y económico de la cuenca lacustre.

Aunque el documental se centra en la historia prehispánica y colonial, su mensaje es claro: el agua siempre ha sido un elemento central en la organización del territorio. Los problemas hídricos actuales tienen sus raíces en decisiones tomadas siglos atrás, cuando los lagos fueron vistos como un obstáculo en lugar de un recurso. La transformación de la cuenca lacustre en una ciudad moderna no solo significó la pérdida de un ecosistema, sino también la desaparición de una forma de vida que había perdurado por siglos.

Con el tiempo, los grandes cuerpos de agua fueron vistos como un obstáculo para la urbanización y la agricultura, lo que llevó a la construcción del Tajo de Nochistongo, una obra monumental que marcó el punto de no retorno para los lagos de la cuenca. En los siglos siguientes, el proyecto de desecación continuó con la construcción del Gran Canal del Desagüe y los emisores que canalizaron el agua fuera del valle. La Ciudad de México, que alguna vez emergió del agua, comenzó a hundirse en su ausencia. La sobreexplotación de los mantos acuíferos, la fragmentación de los sistemas hidráulicos y la desecación del suelo provocaron una transformación geológica que aún hoy afecta la estabilidad del territorio.

A lo largo del siglo XIX y del XX, la expansión urbana sepultó las últimas huellas del mundo lacustre. Se pavimentaron canales, se rellenaron lagunas y se erigieron avenidas sobre antiguos cuerpos de agua. Sin embargo, la naturaleza reclama su espacio. Las inundaciones recurrentes y el hundimiento de la ciudad son síntomas de un territorio que aún recuerda su origen acuático.

En la actualidad, la Ciudad de México enfrenta crisis hídricas recurrentes. El agua que una vez rodeaba la gran metrópoli es ahora un bien escaso, y la urbe, construida sobre suelo lacustre, sigue hundiéndose bajo su propio peso. La historia se repite, aunque de manera inversa: si antes se luchaba por expulsar el agua, hoy se lucha por encontrarla.

Las últimas escenas del documental nos llevan a los vestigios de este mundo desaparecido. Xochimilco y sus chinampas resisten como un testimonio de la relación que alguna vez existió entre el hombre y el agua. En sus canales, entre los reflejos de los ahuejotes, aún puede escucharse el murmullo de un pasado que se niega a morir. A pesar de la degradación ambiental, las chinampas continúan produciendo alimentos y conservando una tradición que se resiste a desaparecer.

Más que un simple relato del pasado, La cuenca lacustre y los pueblos de la región del centro de México es una reflexión sobre la relación entre el ser humano y su entorno. Nos invita a mirar el pasado no como algo ajeno, sino como un espejo en el que aún podemos encontrar respuestas para los desafíos del presente. Nos recuerda que el agua, aunque enterrada y olvidada, siempre encuentra su camino de regreso. Tal vez, en esa certeza, aún haya esperanza.

Referencias

Mirador Universitario UNAM (2020, 4 de agosto). La cuenca lacustre y los pueblos de la región del centro de México | Teleidoscopio [Video]. YouTube. Coordinado por F. Cervantes Pérez y R. Pérez Taylor. https://www.youtube.com/watch?v=CLtJGyj8Ffs

-

Correo electrónico: edgar_motolinia@hotmail.com ↑