Juan Briseño Guerrero[1]

CIESAS Ciudad de México

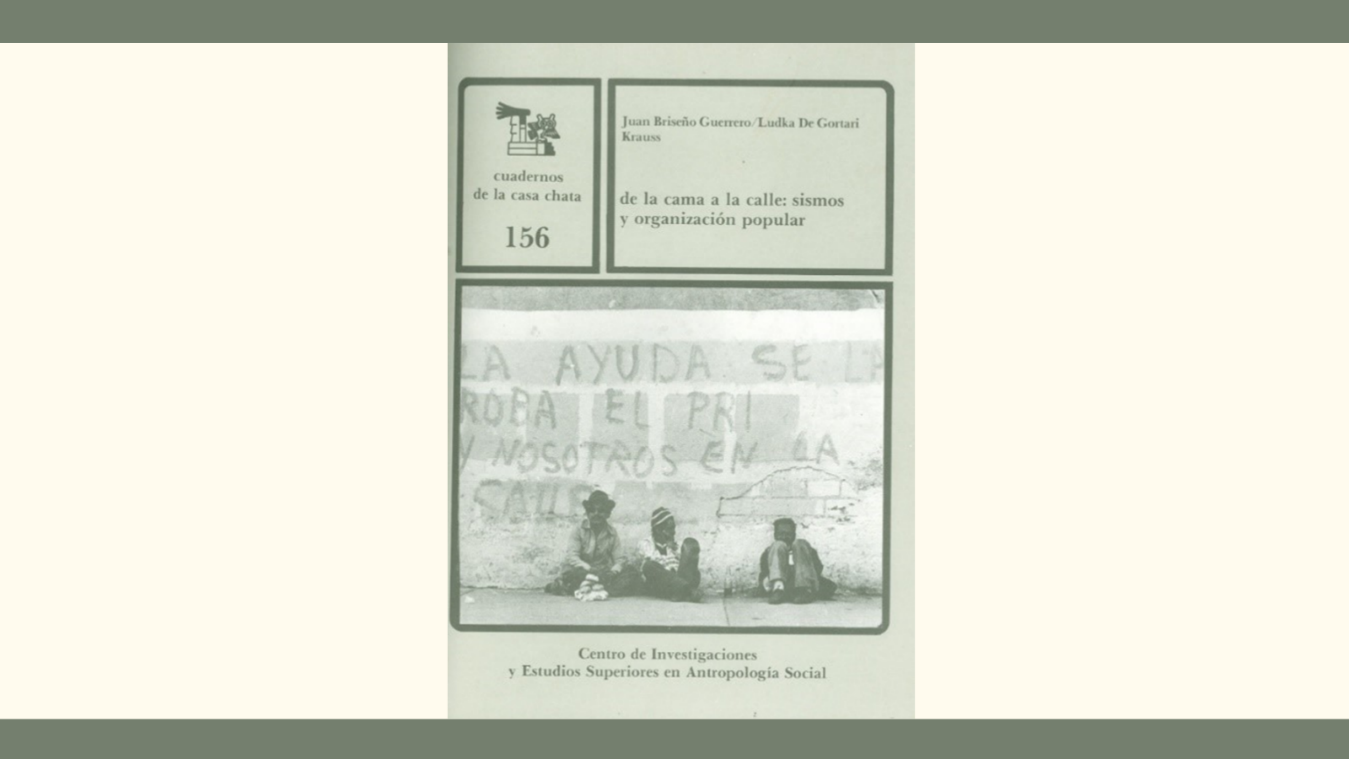

Portada de De la cama a la calle: sismos y organización popular

La antropología en la investigación del trabajo “De la cama a la calle”, sismos y organización popular en la ciudad de México.

Desde el inicio de la investigación sobre “los sismos” en la ciudad de México, la propuesta, en nuestro caso, fue obtener información directamente del trabajo de campo realizado en las colonias en donde se registraron daños severos a la población y sus viviendas, particularmente en zonas afectadas pero mantenidas al margen o completamente ausentes de los principales medios de difusión públicos y privados; estos últimos se centraban en cubrir los muy evidentes derrumbes de los edificios más grandes.

Frente a la emergencia, una gran mayoría de los habitantes del entonces Distrito Federal asumió y, en muchos casos, intentó resolver de manera directa la emergencia provocada por los dos sismos. La magnitud de la catástrofe generó, en la mayoría de las zonas consideradas populares en donde el impacto fue directo, muchas formas de solución y respuestas inmediatas, gran parte de ellas surgidas de una identidad que aún no se reconocía o se aceptaba entre los vecinos afectados.

La emergencia y la velocidad de los cambios en las diversas situaciones, no daba lugar para realizar o formalizar un proyecto o un guion de investigación con objetivos definidos. Día con día, sobre todo después del primer impacto, se modificaban las condiciones de los habitantes residentes en cada uno de los lugares afectados.

En este contexto, una de las primeras etapas necesarias para decidir hacia dónde dirigir el trabajo de campo fue la identificación de las áreas afectadas, aún no llamadas o caracterizadas por la prensa y algunos organismos oficiales como zonas de desastre, en donde la población seguía realizando, ya instalada en campamentos muy precarios en la calle, actividades de rescate, auxilio, y protección, cabe señalar, contra la rapiña perpetrada por los integrantes de la policía capitalina.

En el mismo trabajo de campo y el recorrido exploratorio en la zona del centro la ciudad en algunas colonias afectadas, se optó por recurrir a la antigua herramienta antropológica: realizar estudios de caso en colonias populares involucradas de manera directa en la solución de su propia emergencia, que por otro lado se encontraron al margen de todo tipo de atención.

En los primeros recorridos de exploración por las calles del Centro Histórico se registraron daños en construcciones de varios niveles, habilitadas como fábricas o bodegas, pero al parecer no fueron catastróficos. Sin embargo, no fue posible visitar ningún edificio, todos permanecían cerrados.

El impacto en los edificios habilitados como viviendas fue mayor. En la observación inicial, se obtuvo una primera imagen de las condiciones de pobreza de gran parte de los habitantes de las partes más antiguas de la ciudad. Habitaban “cualquier cuarto para dormir”, en casas viejas convertidas en vecindades. Pocas de ellas se habían construido con ese propósito, la gran mayoría se fueron “adecuando” al crecimiento de las familias que, hoy, no se podrían considerar típicas; también se usaban como bodegas de mercancías diversas, herramientas, talleres, cocinas, utensilios de trabajo relacionados con las actividades laborales de los inquilinos.

La característica general de las casas habitación era el deterioro, causado por falta de recursos destinados al mantenimiento, el hacinamiento, la precariedad y carencia de servicios públicos. La gran mayoría se hubieran podido considerar como inhabitables desde antes de los sismos.

En este contexto, se establecieron criterios mínimos para seleccionar los casos, que pudieran ser representativos de la respuesta de la población de las colonias reconocidas como populares. La velocidad que habían adquirido los procesos causados por las catástrofes provocaba cambios en las respuestas y en las decisiones de las personas afectadas, en los grupos, en la composición de las organizaciones vecinales, en sus objetivos, sólo había una coincidencia: “salir a la calle para no morir, lo que sigue, es fácil” “lo de siempre”.

En términos muy amplios, localizamos en las colonias populares organizaciones vecinales preexistentes, que tenían diversos objetivos, en puntos de desastre que habían obligado a los habitantes a instalarse en la calle, “dormir en la calle, es bien duro”, vecinos de la cuadra haciendo trabajo de custodia de niños, de negocios y de los recursos de los pequeños negocios.

Otra de las características que se podrían considerar como generales, en las zonas afectadas, era el predominio del subempleo entre los habitantes, condición que dificultaba o de manera definitiva imposibilitaba la compra de las viviendas. En la mayoría de los casos de las vecindades visitadas los inquilinos pagaban rentas, algunas congeladas, otras de precios bajos por su deterioro, situación que afectaba de manera directa la inversión en mantenimiento.

Quienes tenían ingresos suficientes, frente al temblor, abandonaban la colonia al presentarse la oportunidad. También había un gran número de habitantes que tenían su principal fuente de ingresos, “trabajo”, en la misma colonia, y no se plantearon la posibilidad de cambiar de rumbo.

La magnitud del impacto de los temblores en la ciudad afectó a la mayoría de la población, aunque evidentemente de manera distinta, y exhibió las profundas diferencias sociales, los estigmas y las caracterizaciones clasistas impuestos a las colonias populares, que desde el primer momento parecían influir en las formas en que la mayoría de los citadinos empezaron a ver y acercarse a las zonas afectadas. Aún antes de superar la emergencia de los rescates en los grandes edificios, los capitalinos en sus respectivas afiliaciones, estudiantes, empleados, integrantes de colonias populares, organizaciones de todo tipo, empezaron a participar de manera directa en la solución de las emergencias. Otros tomaron distancia, otros más no salieron de la situación de parálisis provocada por las escenas de la catástrofe, incluso se registraron, en zonas no afectadas, a familias que se encerraron ante el temor del brote del caos y la amenaza de saqueos.

Se podría afirmar que el objetivo implícito de la población de las colonias populares estudiadas en este trabajo, después de sortear la primera emergencia, era evitar el caos. Las acciones inmediatas, además de conseguir los bolillos para el primer y segundo susto, fueron para garantizar, en sus espacios naturales inmediatos, la custodia y resguardo de las pertenencias consideradas más valiosas para las familias. Entre las primeras medidas tomadas por los inquilinos o los vecinos estuvo la de establecer las guardias para resguardar los derrumbes y evitar cualquier tipo de saqueo, situación que no se presentó en las colonias populares; después se decidió localizar o reencontrar a los integrantes de las familias, sobre todo a quienes estaban en tránsito hacia sus respectivos trabajos a la hora de los sismos. Estas primeras acciones fueron reconocidas por los inquilinos y vecinos como muy importantes para ayudar a superar el impacto emocional en las familias que perdieron todo. Redescubrieron que entre ellos tenían mucho en común y que se podía confiar en los demás. Esta ayuda mutua entre vecinos y conocidos en el momento en que no se podía recurrir a nadie, mitigó y ayudó a superar las situaciones más difíciles: “al principio nadie se quebró” “eso, de quebrarse pasó después”.

Es importante mencionar que nadie entre los vecinos pensó o esperó ayuda, ni reclamó la presencia o colaboración del gobierno, de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, de las grandes centrales sindicales oficiales, de la iglesia católica ni de otras religiones. Ninguna de las grandes instituciones y empresas privadas se acercó.

Solo en algunas de las zonas los vecinos conocían de la existencia de las organizaciones políticas y sindicales oficiales relacionadas con el gobierno del PRI o algunas independientes; la gran mayoría de los vecinos de las colonias populares no tenía relaciones o conocimiento de la existencia de organizaciones formales.

En la “cuchilla” ubicada en colonia Vicente Guerrero, sí se tenía un conocimiento y una politización derivada de manera directa de las actividades de defensa de los vecinos, no era el caso en el campamento de la plaza Torres Quintero, ubicada en el barrio de Tepito. Ambas son consideradas como colonias populares, por ello desde fuera, desde la visión “tradicional” de los capitalinos, se les calificaba como de difícil acceso o tradicionalmente peligrosas, por “el tipo de habitantes” y “sus oficios”. El libro, en lo que se podría considerar una segunda parte, cuenta con una muy buena secuencia de fotos sobre las vecindades y viviendas, trabajo de Manuel Muñoz, integrante de la UVCG, y de Ludka de Gortari. La foto que ilustra la portada del libro es de Manuel Muñoz.

La identidad y la creación de las comunidades vecinales

A medida en que la ciudad regresaba a la “normalidad”, la magnitud de la catástrofe provocada por los sismos se mostraba con toda claridad a los capitalinos de las colonias populares, de manera principal a los inquilinos y vecinos más afectados, quienes, no obstante, su condición de pérdida total, se vieron obligados a reanudar sus trabajos y actividades. Aunque empezó a llegar más ayuda, principalmente en alimentos y ropa, en el barrio de Tepito, en una de nuestras zonas de investigación, la calma se empezó a transformar en incertidumbre, ante la poca certeza que se tenía de la viabilidad de sus actividades económicas, de la posibilidad de conseguir cuartos de renta, casas o locales en donde reanudar el comercio. Las personas dedicadas al comercio ambulante, en las calles de la misma colonia, regresaron a sus antiguas esquinas, con la esperanza de vender un poco.

Desde el campamento, instalado en la plaza Torres Quintero frente a sus antiguas vivienda, se fue reinventando la comunidad que solo se había visto en los múltiples préstamos cotidianos de todo tipo de enseres, pequeñas cantidades de dinero, en los funerales, en las fiestas, o cuando había que intervenir en la conciliación de los múltiples chismes antes de que se rebasaran los límites tolerables. Los vecinos de la cuadra, los inquilinos de las vecindades, después de salir a la calle al momento del primer sismo fueron los primeros en presentarse en los derrumbes en las viviendas para auxiliar a las personas que se habían quedado rezagadas; para el segundo sismo todos ya traían la ropa puesta, ya estaban en la plaza, llaves del gas cerradas, la electricidad desconectada y los objetos de valor en custodia. En los alrededores no se mencionó ningún caso de robo.

En nuestros casos ubicados en colonias populares y sus alrededores, no se podría considerar la existencia previa de una sola identidad vecinal o de condiciones sociales homogéneas y estables. Tampoco se podría hablar de actividades culturales, cívicas o religiosas, aunque frecuentemente emprendidas de manera colectiva, que pudieran ser consideradas como actividades derivadas de la identidad vecinal. Por lo contrario, sí podría mencionarse un proyecto de individualización y distanciamiento cotidiano entre los vecinos derivado de los esfuerzos personales o familiares por superar las condiciones de pobreza, simbolizada de manera directa por la simple pertenencia o ser inquilino del barrio. En las familias se mantenía de manera permanente la expectativa de cambiar de rumbo, “de clase social”, con el objetivo de lograr una mejor situación económica que posibilitara el abandono de la vecindad y las condiciones de precariedad consideradas insuperables en la colonia; conseguir una casa propia o un departamento.

La gran mayoría de la población había migrado, desde diversos estados de la república, a la hoy Ciudad de México, la ciudad capital, en busca de trabajo. Muchos de los pobladores son hijos de esos migrantes que se radicaron en los barrios del Centro Histórico a causa de los bajos costos de las rentas. En el centro, por supuesto, también “quedan” auténticos descendientes originarios del barrio.

Una característica muy importante “del Centro” es ser un área de trabajo y habitación, de tal manera que los derrumbes no expulsaron a un número muy importante de pobladores; quienes sí abandonaron en su mayoría trabajaban fuera o tenían trabajo fijo.

Los vecinos, los que viven y trabajan en la colonia, en el comercio informal, talleres, artesanos, puestos de comida, permanecieron frente a los derrumbes aún después de rescatar las pertenencias consideradas de valor; dormían en albergues habilitados por los mismos vecinos en bodegas o construcciones que no sufrieron daños. Nadie se trasladó a los albergues oficiales instalados de manera tardía por el gobierno de la capital.

Los sismos generaron la creación de organizaciones efímeras, en un primer momento como víctimas ante la necesidad de superar la urgencia. Estas primeras organizaciones frecuentemente se originaron en antiguas lealtades o en las relaciones de parentesco, entre integrantes de los espacios, aunque en disputa siempre compartidos, formadas por inquilinos expulsados por los derrumbes. Quienes tenían lugares en dónde refugiarse, de hecho, se fueron. Aquí es importante señalar que, durante el trabajo de campo, los afectados nunca de manera directa se consideraron o asumieron la condición de víctimas.

Los campamentos cerca de los derrumbes, organizados inicialmente para participar en el auxilio de los vecinos, se convirtieron en sitios de reunión e intercambio en donde se empezaron a organizar las primeras acciones conjuntas de defensa de los inquilinos de los barrios, colonias y vecindades ante la amenaza expresa de desalojo por los dueños de las viviendas. Fue en los campamentos en donde se decidió transitar de la respuesta a la emergencia a la elaboración de proyectos de vivienda y de desarrollo urbano que incluyeran el respeto a los barrios.

Durante toda la emergencia, “el gobierno” de la ciudad y el gobierno federal desaparecieron, en los pocos lugares en donde se presentaron lo hicieron por medio de la policía capitalina, misma que tuvo que ser retirada de los derrumbes ante los múltiples señalamientos y acusaciones de rapiña. Esta fue su primera aparición. No se puede decir que antes del sismo ninguno de ambos gobiernos tuviera una presencia importante; por lo contrario, era notoria su ausencia en la vida cotidiana de los habitantes del centro.

Se tenía un único punto de referencia: la corrupción, y los sismos lo reafirmaron.

En las colonias en donde existían o tenían presencia organizaciones vecinales se pasó casi de manera inmediata del rescate urgente a la elaboración de demandas de aplicación de políticas públicas de vivienda, no solo para sus colonias. Casi de manera natural se establecieron los vínculos con los movimientos urbanos preexistentes.

Es probable, como declaró uno de los secretarios del gabinete federal, que el crecimiento y la creación de alianzas políticas formales entre los movimientos urbanos haya logrado sacar al gobierno federal de la condición de colapso, para pasar de manera directa a aplicar la política de control social de la población, empleando tácticas anti subversivas: “El gobierno no pretende controlar estatizar o monopolizar las tareas de emergencia” “pide se olviden suspicacias, querellas, oposiciones” “y se evite que la movilización popular las demandas legítimas de los habitantes nos produzcan problemas de agitación social”.

Sin embargo, el movimiento popular siguió creciendo, obligando al gobierno a abandonar la política de contención social, sin proponer o presentar ninguna alternativa o tener algún tipo de respuesta a las organizaciones. Este momento, breve en tiempo de sismos, se podría considerar como el segundo colapso: el gobierno federal acepta primero, incluso se lo apropia, el discurso de las demandas de los movimientos populares urbanos, para después tratar de establecer vínculos directos con las organizaciones. Por otro lado, las poblaciones del margen o marginadas se hacen presentes de manera cotidiana en los espacios políticos, antes exclusivos para grupos y sectores relacionados de manera directa con la presunta representación popular, políticos profesionales.

Por incapacidad o por colapso de los antiguos mecanismos e instrumentos de control social o político, el gobierno federal no trató de imponer o inventar un interlocutor único para resolver las demandas de los capitalinos afectados por los temblores, en gran medida debido a que las organizaciones y partidos políticos siempre fueron considerados como parte del gobierno; aunque sí trató de involucrar al PRI, este simplemente fue desechado.

Después del inicio de la presentación de las demandas por parte de las representaciones de las organizaciones populares, muchas de ellas realizadas por medio de la prensa, foros y movilizaciones (marchas), desde las instituciones del gobierno se trató de establecer criterios para definir a las víctimas de los sismos, los afectados, los siniestrados, para crear el registro de damnificados de las vecindades en las colonias populares, casas únicas, departamentos y barrios. Estos anuncios impulsaron el regreso de parte de la población que había encontrado refugio fuera de las zonas “siniestradas”, en busca de ser incluidos en los censos para obtener vivienda.

En un último intento, “el gobierno adopta una postura solidaria” con los damnificados; la respuesta política y “solidaria” del gobierno federal (el local seguía colapsado) se concentró en mostrar su preocupación por las víctimas de “los desastres naturales”. Esta fue una manera más de tratar de eludir cualquier responsabilidad gubernamental relacionada con los derrumbes. Aunque con menos insistencia, dentro del gabinete existían posturas que insistían en “controlar por medio de la represión y evitar el crecimiento a cualquier costo de las organizaciones populares”. Durante los momentos de mayor crecimiento de la movilización se mantuvo presente el tono de amenaza contra cualquier intento de responsabilizar a las instituciones públicas.

El movimiento social, la organización popular, logró derrotar las políticas dirigidas a eludir cualquier responsabilidad, del que “se creía poderoso gobierno con su carácter represivo”; el proceso condujo a su casi completa deslegitimación.

Conclusión

Entre los principales resultados es de destacar la importancia de la realización del trabajo de campo en la investigación antropológica, en este caso de las movilizaciones populares frente a los sismos, y, no menos importante, la vinculación directa con los actores y factores que influyen o asumen la solución de la emergencia.

En el mismo se sentido, establecer los criterios mínimos de la antropología para la selección de los estudios de caso y superar la imagen clasista y racista proyectada sobre los habitantes de las colonias populares, estigmatizadas por la prensa oficialista, pública y privada, y en gran medida por una especie de llamada “sociedad capitalina”.

Los sismos derrumbaron la soberbia de las formas de gobierno, que parecían producto del desprecio. A toda costa, el gobierno trató de proteger su imagen, refugiándose en aquello de que los sismos son desastres naturales.

La respuesta política oficial hacia las colonias populares, después de salir de su parálisis, fue mantener la distancia y el clasismo hacia la población marginada.

-

Las frases entrecomilladas a lo largo del artículo son citas tomadas directamente del libro, registros del trabajo de campo, en el campamento del barrio de Tepito o en reuniones con integrantes de la UVCG, Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero.

Correo: juanb29@ciesas.edu.mx ↑