Sofía O. Laines[1]

Historiadora y Antropóloga Social

El siguiente texto tiene como objetivo principal analizar cuál es el uso del lenguaje en la producción de subastas de libros usados. Para ello, se expondrán las particularidades de un proyecto cultural capitalino gestado en el año de 2017 a través de la plataforma de Facebook, llamado “El rincón de la cháchara”. Este tipo de interacción comercial traspasó y convivió con la esfera digital para asentarse cada sábado en la plaza de la Santa Veracruz[2] en la colonia Guerrero del Centro Histórico, ahora nombrada por la comunidad como la “Plaza de la cháchara”.

Lo que se pretende realizar es la profundización y observación del acto comunicativo y del uso del lenguaje en dos contextos cuyas especificidades orientan las prácticas, los significados e interacciones de lectores, compradores y vendedores de bienes culturales. Dicho lo cual, se realizará etnografía digital para diseccionar o desentrañar cómo se desarrolla el performance o el evento de dichas subastas: el arte verbal.

Subastas y etnografía digital

El estudio en torno a esta dinámica comercial tan particular se encuentra afianzado a disciplinas como la economía, desde una perspectiva que se ocupa del binomio clásico de comprador-vendedor, los alcances monetarios, la fiabilidad, la regulación del mercado y los objetivos del subastador como agente que maximiza sus ingresos (Pereyra, 2002). Sin embargo, la propuesta del filósofo Jean Baudrillard con la Crítica de la economía política del signo ahonda en las particularidades cualitativas de la subasta como un modelo en el que se intercambian mercancías y hay una transmutación de valores económicos y de valores/signo, de manera que se destacan sus especificidades con un carácter lúdico, cuya característica principal es la competencia y una relación de paridad a diferencia de la compra-venta, cuya transacción y funcionalidad es distinta.

Interesa tomar como punto de partida la caracterización de este modelo comercial por mantenerse dentro de lo económico y lo cultural: “La subasta, ese crisol donde los valores se intercambian, donde el valor económico, valor/signo y valor simbólico se trasfunden según una regla del juego, puede ser considerada como una matriz ideológica, uno de los lugares privilegiados de la economía política del signo” (Baudrillard, 1972:121). Dicha economía política del signo, se encuentra en El rincón de la cháchara y se gesta bajo el principio base del consumo: reconversión de valor de cambio económico en valor de cambio/signo.

Logo “El Rincón de la Cháchara”

Fuente: Imagen tomada de: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157456155719233&set=p.10157456155719233>

La singularidad de las subastas es el principio social que sostiene el valor fetichizado del objeto, por lo tanto son una estrategia o una matriz productora de valores y de códigos. Las lógicas de reto y juego dotan de un valor diferencial de signo a los objetos porque la compra está inmersa en otro escenario de consumo que se expresa en el dinero gastado y sacrificado continuamente por una comunidad virtual de iguales, “lo que hace de cuando en cuando del consumo una pasión, un juego fascinante, algo distinto de un comportamiento económico y funcional: un campo competitivo de destrucción del valor económico en beneficio de otro tipo de valor” (Baudrillard, 1972:123). El valor y función social distintiva de los libros usados está en la materialidad, en las huellas del pasado cuya manifestación son firmas y anotaciones de aquellos que los poseyeron.

De acuerdo con lo anterior, este artículo propone una visión que enmarque a los sujetos como participantes de una dinámica que tradicionalmente se ha entendido como una práctica de élite, pues, si bien los libros podrían posicionarse como elementos que conforman cierta cultura material y de clase, es importante hacer explícito que el proceso histórico editorial en la segunda mitad del siglo XX ha influenciado en la democratización de la lectura junto con la génesis de proyectos urbanos y regionales de negocios que respaldan la venta de material de lectura a precios relativamente más equitativos como las librerías de segunda mano. Aunado a lo anterior, los efectos de la globalización en este siglo han repercutido en los fenómenos comunicativos, pues la creación de plataformas en la era digital ha constituido nuevas formas de sociabilización y de comercialización.

A propósito de lo anterior, la etnografía digital cuenta con literatura diversa sobre el Internet y sobre Facebook, éste último concebido como un dispositivo que modifica y simultáneamente genera prácticas culturales, sociales, económicas y de sociabilidad. Con esto en mente, retomo el estudio pionero Etnografía virtual, publicado en el año 2000, de la socióloga Christine Hine, para así poder aproximarme a una definición de etnografía digital con el fin de señalar cuáles son las características que contiene y en qué se diferencia de las etnografías virtuales.

La discusión se articula en torno al sentido epistemológico y metodológico de la etnografía clásica,[3] que posiciona al observador en la labor de campo cuando “expone el cuerpo” y no “oculta” su identidad. De ahí que surja el siguiente cuestionamiento: ¿cómo es que el antropólogo cumplirá con dicho supuesto desde una computadora? Ante este debate, la crítica hacia la etnografía virtual reside en su soporte metodológico, el cual alcanza a interpretar de forma muy superflua los actos comunicativos y la conformación de comunidades por considerar al Internet desde su narrativa como un “mundo aparte” (Grillo, 2019: 21) de la vida de los usuarios.

Mientras, la etnografía digital devela la necesidad de construir un campo onlife en el que el internet es “parte del mundo”, una herramienta, y, sobre todo, un espacio social que las personas usan para extenderse a sí mismos y a sus relaciones (Bárcenas y Preza, 2019). Este enfoque apela a considerar que los espacios digitales estimulan interacciones que no son una simulación de lo real, sino que hay una articulación de nuevas relaciones que hacen una cultura de lo digital con usuarios, demandas, mentalidades, actitudes y acciones (Rizo García, 2013).

Así, esta perspectiva de análisis se centra en estudiar prácticas sociales en las que está presente el Internet como una herramienta que produce mediaciones tecnológicas, las cuales “sólo pueden ser analizadas tomando en cuenta que los usos, valoraciones y sentidos que tiene una tecnología para una comunidad en concreto son resultado de la cultura” (López, 2014: 7). Dicho esto, la mediación tecnológica ha cambiado el modo de concebir, examinar y observar la participación y el hacer de los sujetos, “cómo los medios y contenidos digitales forman parte y configuran las rutinas y los hábitos diarios, y también los sentimientos, las expectativas y las experiencias del tiempo y su paso” (Pink et al., 2016: 68).

Para acceder como investigadores al espacio social, a las prácticas y entramados de significados, se propone lo que Carolina Di Próspero (2017) denomina co-presencia. Una aproximación al espacio digital de los interlocutores, la creación de interacciones en su entorno para indagar en sus actividades habituales y así comenzar a sistematizar la información producida. Entre las limitantes para hacer etnografía digital se encuentra el acercamiento a la comunidad que compone dicha espacialidad. Así, enviar un mensaje privado desde Facebook o algún otro medio previo a la observación etnográfica constituye el primer canal de interacción entre subjetividades. No obstante, la presentación del papel que se desempeña durante la pesquisa ante los interlocutores es fundamental para la conformación de un puente de confianza (Bárcenas y Preza, 2019).

Teniendo en cuenta que los sujetos y sus interconexiones con el entorno resultan ser elementos fundamentales en la práctica disciplinar antropológica, es necesario mencionar que una comunidad digital es resultado y condicionante para el funcionamiento del Internet. Entre sus especificidades posee una red de vínculos, de interacciones y relaciones sociales que podrían traducirse en un conjunto de acciones colectivas. Sus procesos comunicativos se caracterizan por ser diacrónicos y distintos del modelo tradicional de emisor y receptor (Rheingold, 1996).

El arte verbal en la lingüística: el performance

Según Alessandro Duranti, la antropología lingüística es “el estudio del lenguaje como un recurso de la cultura, y del habla como una práctica cultural” (Duranti, 2000). Sin embargo, en este texto se parte de la idea de que el lenguaje tiene diversas formas comunicativas, concebidas desde los supuestos teóricos del sociolingüista y antropólogo Dell Hathaway Hymes, quien rechaza la existencia de un hablante-oyente ideal o de una comunidad lingüística completamente heterogénea. Lo que interesa acentuar en esta propuesta es la interacción social dentro del margen de los contextos socioculturales. En ese sentido, Hymes (1972) revela que el significado referencial y del sonido (tal como lo expresaba Saussure) no son los únicos elementos que organizan los modos de comunicar en las comunidades, puesto que las experiencias sensoriales constituyen las conductas comunicativas y las intencionalidades de los sujetos.

Esta última anotación es fundamental, pues las conductas e intenciones son un rasgo que caracteriza el arte verbal por ser un discurso que está inmerso en subjetividades que se rigen por ciertas normas culturales que dictan y aprueban, o no, su sentido. La composición del lenguaje, la creación de formas discursivas, el tiempo, espacio, la acción e interlocutores son los elementos que integran la creación de las unidades del arte verbal (Vapnarsky, 2008) y, dependiendo de cómo se estructure, se le dota de sentido a los sujetos y su accionar. Estos usos de los discursos, inmersos en condiciones y contextos culturales, posibilitan entender las transformaciones, mutaciones y rupturas de aquello que se dice, cómo se dice y por qué se dice (Foucault, 1982). Así, se hacen inteligibles bajo cierto margen normativo las expresiones, actitudes y movimientos cuando se exhibe, se puja y se vende un libro en la cultura de la subasta.

El arte verbal es concebido como un texto, bajo la concepción de un acto de producción cultural que contiene expresiones orales con distintos contextos y niveles de comunicación, a saber: simbólicos, cotidianos, materiales o religiosos (Hirsch y Alberico, 1996). La producción de este acto es una representación, un evento o un performance integrado por individuos que ejercen una actividad específica. Como regla general, está compuesto por “ejecutante, audiencia, modo de comunicación elegido, intención, contexto situacional y contexto general de la cultura” (Hirsch y Alberico, 1996: 126). No obstante, el contexto situacional define la función de cada miembro en el evento del cual es partícipe. En ese sentido, el análisis de los elementos que estructuran las acciones resulta esencial por componer el espacio y su jerarquización, en tanto contenedor y matriz de las relaciones sociales.

El rincón de la cháchara: subasta, etnografía y arte verbal

El significado tradicional de la palabra “subasta” es el de la venta pública de objetos con un alto valor monetario: bienes, alhajas o propiedades, que se ofrecen al mejor postor. Además intervienen autoridades y jueces. Es primordial la revisión de catálogos proporcionados por las instituciones o empresas que ofrecen sus productos o “lotes”. Dentro de esta lógica, el acto en el que se involucran los sujetos para designar el precio se le llama “puja” y el individuo que lo lidera arriba de un pódium es el “martillero”. La dinámica en la que están inscritos los postores considera un depósito del diez por ciento del valor del lote que les haya interesado en el catálogo, exhibido con anterioridad por internet o por algún otro medio, y una vez reunidos en una sala en común, se les entrega una paleta que alzan al momento de realizar la puja.

Dicho lo cual, el arte verbal del proyecto de subastas capitalinas de libros usados se realiza dentro de un marco no-institucional con ciertas especificidades: los lotes no son expuestos por empresas, no hay un salón, ni paletas que auxilien al postor durante la puja, no existe un catálogo oficial, y, en consecuencia, tampoco hay depósitos. Además, los libros son bienes culturales que se ofrecen bajo el adjetivo de “usado” o “viejo”, apelativo que les otorga un bajo valor monetario. El rincón de la cháchara suscribe sus objetivos como proyecto cultural en la popularización del libro, haciendo de las subastas un medio para promover y fortalecer la circulación de la cultura impresa desde un posicionamiento político que critica los modos de ser y hacer de las macro-editoriales y del Estado. En ese sentido, la “Plaza de la cháchara” es un espacio auto-gestionado que interactúa con el plano digital y respalda su actuar con el apoyo de esa nueva comunidad lectora, vendedora y compradora que no utiliza paletas, sillas, ni código de vestimenta.

Respecto al material que se analiza en el espacio online, es importante mencionar que se trata de material multimodal: “El término multimodalidad se refiere a la integración de diferentes recursos semióticos (p. ej., lenguaje, imagen, sonido y música) en textos y eventos comunicativos. Por lo tanto indexa un fenómeno, en lugar de un método, o, como Kress lo ha formulado, nombra un campo de trabajo y un dominio para ser teorizado” (Kress y Van Leeuwen, 2001). El análisis comprende una guía de observación y la escritura del diario de campo con descripciones previas y posteriores al encuentro etnográfico.

Así, siguiendo la metodología de la etnografía digital, pude entablar contacto previo con los fundadores de El rincón de la cháchara. Sin embargo, el acceso a este proyecto en ambos espacios es relativamente fácil: se necesita ser usuario de Facebook para poder formar parte del grupo de las subastas. Mientras que en la plaza no había restricción: la comunidad se reúne todos los sábados para subastar libros. A pesar de esa libertad ejercida y reclamada por la comunidad, existe un reglamento en el que se especifica cómo y cuáles son las amonestaciones por cometer alguna falta, robo o retraso en la transacción del material de lectura.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan dos observaciones: la primera fue presencial en la plaza de la Santa Veracruz el día 23 de noviembre de 2019. La segunda, es una observación participante en Facebook el día 24 de noviembre del mismo año. Se expondrá el hilo narrativo a partir de priorizar la función de los sujetos participantes y de los actos comunicativos que componen a la subasta, a saber: apertura, desarrollo de la puja, y cierre. Algunos elementos discursivos están analizados desde las convenciones de transcripción de Jefferson (1984).

Plaza de la Santa Cruz

Fuente: Fotografía tomada del portal de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, disponible en: <https://elbuenn.concanaco.com.mx/conocemexico/atractivo/plaza-de-santa-veracruz>

Sábado 23 de noviembre de 2019

Tarde soleada en la que se congregan los participantes de las subastas en la “Plaza de la cháchara”, mi reloj de mano marca las tres mientras bajo los escalones de la explanada que conglomera cuatro recintos: al Museo Franz Mayer, al Museo Nacional de la Estampa, el Templo de la Santa Veracruz y San Juan de Dios. Acto seguido me encuentro a vendedores de dulces, cigarros, agua y refrescos dispersos entre jóvenes y adultos con mochilas y libros bajo el brazo platicando o leyendo. Hay tres fuentes a lo largo del perímetro, pero la segunda es la más concurrida, ocupada por señores con maletas de viaje llenas de libros y revistas. Ellos yacen allí, como si fuesen parte de la piedra que constituye la fuente, pero cuando alguien se acerca, recobran movimiento y ponen precio, platican y sonríen.

Hay mucho movimiento, camino hacia al frente de la fuente y observo que dos hombres jóvenes se paran en el escalón más alto de una estructura de piedra perteneciente al Franz Mayer. Debajo de ellos hay más maletas repletas de libros y otros más a su alrededor. La escenografía urbana da la sensación de ser una especie de viajero esperando el turno de viajar a través de la tinta y el papel… De pronto la gente comienza a llegar, juntarse y a mirar hacia las escalinatas ocupadas por estos voceadores, quienes ahora parecen gigantes ante la multitud atenta.

Estas subastas están compuestas por aproximadamente seis personas que orientan su curso: dos subastadores, una mujer encargada en enlistar las obras vendidas, un sujeto encargado de sacar cada libro de la maleta y pasarlo a los oradores, otros dos hombres que buscan al ganador entre la multitud y hacen la transacción del libro por dinero. A propósito de libros, los que se subastan recorren temáticas varias, en la observación se pujó por best-sellers, obras clásicas de historiografía mexicana, poesía o los paquetes “packs” de revistas. Los precios oscilaron en un rango de 35 a los 100 pesos.

Subastadores, oradores, voceadores: Su función en el acto comunicativo es primordial, puesto que utilizan la retórica como una estrategia para convencer a la audiencia, que posee conocimientos en común. El turno de la palabra se intercambia entre ambos con cada venta. Sugieren y exhiben las obras de forma tal que incitan la competencia entre los postores, toman la palabra de inicio a fin y expresan sus saberes en el discurso que gritan con entusiasmo, a veces haciendo uso de groserías, pero también de chistes que amenizan e intensifican el conteo de las pujas. Ejemplificando lo anterior, ese sábado se vendió una biografía de Frida Kahlo, se enseñó el libro mientras se gritaba con una sonrisa: “La biografía de Frida, ¡ah, qué vida tan sufrida!”

La frase de apertura de cada subasta varía de acuerdo al orador que la lidera. Sin embargo, una expresión recurrente es “¡↑Empezamos en ↑cero!”, cuando se gesta el proceso de la puja, el acto más importante, por ser detonador de interacciones; los movimientos de los voceadores se intensifican: dicen el título de la obra, advierten sobre las condiciones del material, una breve reseña que a veces es leída o confeccionada por ellos mismos, nombres de los autores y el tipo de pasta mientras se hojea el libro y se abre frente a la multitud gritando algunas frases como: “¡Huele a nuevo a retractilado!”, “¡A ti que te gustan los clásicos de la literatura burguesa!”, “¡Ésta es una rareza!”, “¡Están carichíchimos y bien baratos aquí!”, “¡Éste es mexicanísimo!”.

Y comienza la puja: alzan el brazo derecho o el izquierdo, apuntando con el dedo índice, y en ocasiones, utilizan el libro en cuestión para señalar a la audiencia. En el momento en que cuentan los tres tiempos que componen a la puja, lo hacen con libro en mano, mientras que con la otra hacen uso de sus dedos para enfatizar y reiterar el tiempo faltante. La subida marcada de entonación está presente así: “¡Diez pesos a la una, diez pesos a las ↑do:::s!”, al llegar al número dos, se alarga la letra “o” y continúa diciendo: “¡Vamos en x cantidad de pesos!”, “¿Quién dice más? ¿Alguien más? ¿Nadie?” Finalmente, se llega al número tres de forma rápida y ágil otorgando definitivamente el bien al ganador con ciertas expresiones que enfatizan el valor monetario, el disfrute o la victoria: “¡La peseta salió!”, “¡Gracias, disfrútelo!”, “¿Quién ganó?”. En ocasiones se remata el acto con la poderosa afirmación “¡Aquí todos participamos, aquí todos tenemos derecho!”

Después de quince minutos, los subastadores se rolan con los demás integrantes para dar continuidad, puesto que se mueven y hablan durante todo el evento sin descanso. Además de estas actividades, dan anuncios repentinos sobre el extravío de objetos varios, así como el nombre de los subastadores y compradores de Facebook para agilizar su encuentro en la Plaza.

Las frases de cierre de todo el performance son “¡Muchas gracias por su preferencia!”, “¡Recojan su basura!”, “¡Gracias, nos vemos la próxima semana!”. Acto seguido, uno de los subastadores se acerca a la multitud con una bolsa de plástico para recolectar la basura producida durante la hora con veinte minutos del evento.

Postores o audiencia: Son parte fundamental de las subastas y su función reside en proponer el valor monetario que consideran prudente. La interacción entre postor y subastador ya ha sido descrita ampliamente, no obstante, también existe una relación de poder entre postor y postor que se manifiesta en la puja, algunos se miran para desafiarse mientras gritan peso por peso. A veces de forma súbita llega otro postor que no estaba inscrito en la “riña”, propone más dinero, provocando una nueva dinámica en la que ya es partícipe, o bien, rompe el acto competitivo entre los primeros. Lo anterior indica que hay flujo de personas: se van, regresan y pasean por la plaza, en ocasiones buscando encontrar a un subastador o comprador de Facebook.

Las respuestas e interacción de la audiencia se gestan a partir de los chistes de los subastadores, con risas, en ocasiones corrigen la pronunciación de títulos o nombres de autores cuando el líder se equivoca. Si un libro tarda en venderse porque la puja se alarga, éstos aplauden como un acto de celebración ante el interés de la multitud por una obra en específico. No obstante, la multitud grita menos que los subastadores, a veces sólo levantan la mano e indican el precio propuesto con una entonación muy baja. El sábado 23 de noviembre, los postores eran entre treinta y cinco o cuarenta, y el rango de edad oscilaba entre los veinte y los cincuenta años, aproximadamente. Los más jóvenes portaban libros y celular en mano para realizar la transacción en sus subastas digitales, mientras que otros, los menos activos sólo se sentaron en la escalera a escuchar, de vez en cuando pujar o esperar a revisar el “saldo” del lote que yacía en el “pódium” improvisado.

Subasta en vivo en la Plaza de la Santa Veracruz

Fuente: Imagen tomada de la cuenta de Instagram

https://www.instagram.com/elrincondelach/

Domingo 24 de noviembre de 2019

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la plataforma de Facebook es concebida como una plataforma y herramienta que posibilita modificar y simultáneamente generar prácticas culturales, sociales y económicas, una vía de transformación de gran alcance en el modo de difundir, ofrecer, solicitar y comprar tanto libros digitales como analógicos.

Estos sitios de redes sociales son definidos como servicios en la web que posibilitan a las personas: “(1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y (3) ver y recorrer su lista de conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro” (Boyd y Ellison, 2008: 211). Su funcionamiento técnico parte de la unidad mínima de contenido que es el post o el mensaje que en su carácter dinámico se transforma con cada reacción y cada interacción escrita en los comentarios.

La presencia de los sujetos que componen la subasta se modifica por tratarse de otras dinámicas sociales mediadas por un aparato, por el orden o tiempo de espera y respuesta digital; así pues, en teoría, hay un subastador, algunos encargados de la administración del grupo que vigilan los procesos de puja, y me atrevería a afirmar que existe un mayor número de postores, ya que el acceso es casi inmediato.

La aparente flexibilidad de la mediación tecnológica posibilita diversificar las subastas durante un lapso temporal breve, es decir, el subastador sólo debe tomar fotografía del material (es) que pretende vender y subirlo a la plataforma en cuestión de segundos. El problema reside en que esas publicaciones van perdiendo relevancia conforme pasa el tiempo, así que la puja debe permanecer activa para no quedar relegada ante los demás usuarios que escriben y comparten imágenes inmateriales de libros.

Las fotografías varían dependiendo el subastador; no obstante, todas muestran la portada con el título de la obra y la parte trasera en que se lee la reseña. El formato de las especificaciones de cada subasta contempla la siguiente información:

Nombre de la subasta, nombre del libro o libros a subastar, características (mencionar si hay algún defecto), lugar de entrega, aclarar si hay posibilidad de hacer envíos o no, precio inicial de la subasta, monto con que se subirá la puja, fecha y hora final de la subasta, con segundos (máximo 24 horas).

Cuando la publicación sigue estas reglas, la puja comienza y los comentarios de los postores se hacen presentes en cuestión de minutos, incluso segundos: la gran mayoría se limita a escribir sólo la cifra a pagar, otros comentarios son de usuarios que etiquetan a amigos integrantes del grupo que podrían interesarse en la obra expuesta. Mientras, el subastador interactúa con los participantes agradeciendo la apertura de las pujas o anunciando el desarrollo de éstas y quiénes, hasta ese momento, van de gane. Cuando las 24 horas han transcurrido, se escribe el nombre del ganador con una breve felicitación. Estos actos comunicativos se realizan, en la mayoría de los casos, con el uso de memes, ideogramas o caracteres que Facebook provee. La agilidad de las subastas es un factor que depende del interés colectivo por el material ofrecido. No obstante, desde los primeros cinco minutos de la publicación ya hay por lo menos un comentario o una puja de un peso.

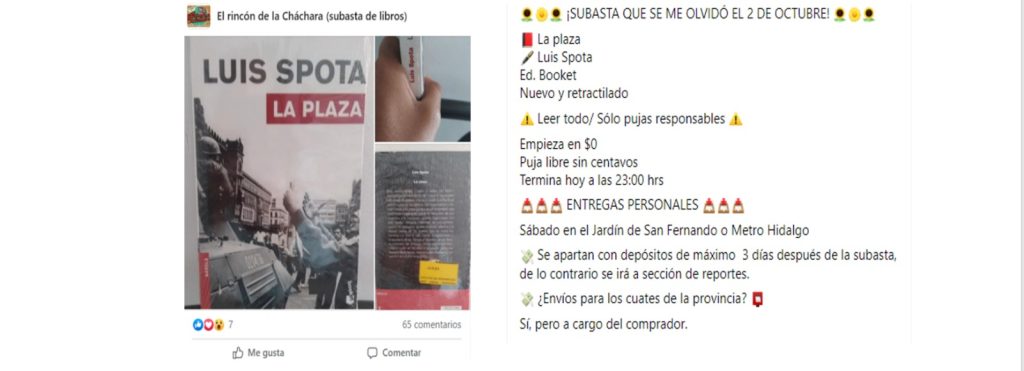

- Observación participante: La subastadora y moderadora Mercedes publicó en el grupo un corpus de fotografías de un libro de Luis Spota, cuyo título es La plaza. Subió la portada, contraportada y el lomo. Además, proporcionó el siguiente contenido:

Mercedes nombró la subasta de acuerdo con el tema que aborda la novela, especificó el nombre, editorial, el estado del libro (nuevo), a partir de cuánto se podía pujar y la hora de término de las ofertas. Brindó tres opciones para realizar la transacción: en metro Hidalgo, en la plaza de San Fernando o envíos a domicilio con cargo al ganador. Aunado a lo anterior, hay posibilidad de depositar el dinero para recoger el libro en otro momento, sólo es válido por tres días después de la subasta y si el ganador no recoge su compra, la subastadora en cuestión puede volver a subastar el mismo libro.

El lema “sólo pujas responsables” es uno de tantos que caracterizan a las subastas de muchos usuarios. Esta subasta contó con las siguientes reacciones: 5 “me gusta”, 1 “me encanta” y 1 “me sorprende”. Tuvo 65 comentarios de los cuales 36 fueron pujas. Los restantes fueron comentarios de agradecimiento por abrir la subasta, y en los demás nos alentaba a que siguiéramos ofreciendo dinero con gifs y reacciones a nuestras pujas.

La última puja fue de 83 pesos por mí, en el derecho a réplica a las 23:02 horas (2 minutos después de la hora establecida de término). Mercedes reaccionó con un “me encanta” y respondiendo: “¡Terminó! Gana Sofía con 83 pesos”. A dicho comentario con la victoria obtenida, le di “me encanta” y respondí a su mensaje privado: “Hola. Ganaste la subasta del libro de La Plaza”. Quedamos de vernos el sábado en San Fernando a las 14:30 horas.

Habría que mencionar que en esta subasta las pujas fueron constantes a una hora de terminar, es decir, a las 10 pm, el precio ofertado era de 30 pesos y ya para las 11 pm había subido a 57 pesos. Los últimos dos minutos de réplica fueron decisivos para que el libro duplicara y casi triplicara su precio. Y al momento de encontrarnos en la recta final, nos nombró “finalistas” y “replicantes”. Para no perder la lógica de las pujas, nos etiquetó en el mismo historial de comentarios para mantenernos atentos. En cada segundo había una nueva cantidad de dinero ofrecida. Antes de pujar por 80 pesos, busqué en internet el precio del libro y al parecer, en librerías sólo está el formato electrónico alrededor de 130 pesos. En Amazon y Mercado Libre, por su parte, el precio oscila entre 170 y 300 pesos. Al ver dicha información, continué en la subasta hasta la victoria.

Reflexiones finales

Hacer uso de la etnografía digital como la posibilidad metodológica de encauzar el análisis del uso del lenguaje en dos contextos que confluyen dio pie a ciertas reflexiones en las que necesariamente se encuentran inmersos los actores que integran el evento de las subastas de libros usados. En el espacio presencial o público la participación de esta colectividad es más enérgica: grita, ríe, se mueve e interactúa cara a cara, o cuerpo a cuerpo. En ese sentido, el proceso de observación es más directo, puesto que se identifica la función de cada uno de los integrantes en el acto comunicativo, y a partir de éste, se interpreta la jerarquización de los participantes durante la ejecución del performance.

Pensando en que aquí las unidades del arte verbal se hacen presentes, cada individuo recibe un nombre y el papel que desempeñará, y, observando cómo lo ejecutan, cuáles son sus referencias culturales, qué palabras o expresiones recurren, qué gestos y entonaciones usan, se pueden realizar algunas inferencias o apreciaciones en su accionar. Ejemplo de ello es que los subastadores son conocedores o ávidos lectores que comparten esa práctica con los postores que los rodean durante las pujas. Es por ello que los chistes en torno a los autores y a los libros cobran cierto significado divertido. Lo anterior está vinculado con que las experiencias sensoriales se comunican sin la intervención o mediación de factores externos, prueba de ello es que en ocasiones los postores se acercan a tocar el material durante la puja, pues para algunas personas el hecho de sostener, hojear e incluso oler el papel del libro es una práctica tradicional, nutrida por el comercio usual de este rubro en particular.

En la “Plaza de la cháchara” se realiza la transacción de libros que se gestiona desde Facebook, es por eso que el movimiento de la multitud se acrecienta durante las pujas, alzando la cabeza y escribiendo en la pantalla del celular hasta que el encuentro culmina. El espacio virtual es un dispositivo que posibilita la interacción social desde la aplicación de mecanismos tecnológicos que organizan respuestas, reacciones y propuestas generadas por la comunidad “en línea”. Es interesante percatarse que el lenguaje cibernético permea en la función de los miembros líderes de las subastas puesto que el protagonismo de los postores pasa a segundo plano ante la exhibición de las imágenes de las obras como elemento central. Las pujas se componen por comentarios textuales de usuarios mediados por un aparato y los usos de regionalismos e incluso groserías, son suplantados o complementados por ideogramas.

No obstante lo anterior, en ambos contextos la confianza es primordial, pues en el plano público se establece ese vínculo colectivo en el que se respeta al legítimo ganador de la subasta. Mientras, en el plano online, los usuarios confían en los datos proporcionados por el subastador, así como en las fotografías tanto de perfil como del libro ofrecido.

Con respecto a la agilidad de las pujas, parece importante recalcar que depende del libro subastado la actividad de la audiencia, es decir, el interés impulsa la puja en ambos espacios y aunque el orador estimule la venta, este es un acto colectivo y competitivo que se nutre de los gustos de los postores. Así, podría decirse que hay una confluencia de tiempos en las pujas: un tiempo rápido en el que se dictan números y se vende inmediatamente; y un tiempo lento o suspendido en el que el líder modera, expone las características de las obras de forma detallada, bromea y persuade mientras la audiencia piensa el precio y se imagina leyendo, o no, el libro ofrecido, en un café o en la misma plaza.

Así pues, se puede comprobar en este estudio de caso, parte de los supuestos de la etnografía digital, que profundiza en la gestación de nuevas interacciones y relaciones tanto sociales como comunicativas. En ese tenor, el arte verbal de las subastas se compone por el performance competitivo que en el espacio presencial utiliza el lenguaje para persuadir, convencer y enamorar a lectores empedernidos. Mientras en el campo cibernético, las mediaciones tecnológicas desdibujan ese evento para conformar uno distinto en el que se desarrollan otras dinámicas de convivencia que aprovechan ciertos recursos visuales y textuales para compensar esa inmaterialidad del objeto impreso.

Referencias

Arévalo Rodríguez, Carolina

2013 “La etnografía virtual en una investigación con niñas”, Actualidades Pedagógicas, núm. 62, pp. 37-50.

Bárcenas, Karina y Nohemí Preza

2019 “Desafíos de la etnografía digital en el trabajo de campo onlife”, Virtualis, vol. 10, núm. 18, pp. 134-151, https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/287.

Baudrillard, Jean,

2010 La economía política del signo, Madrid, Siglo XXI.

Boyd, Danah M. y Nicole Ellison

2008 “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship” en Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 13, pp. 210-230, https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062.

Di Prospero, Carolina

2017 “Antropología de lo digital: Construcción del campo etnográfico en co-presencia”, Virtualis, vol. 8, núm. 15, pp. 44-60, https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/219.

Duranti, Alessandro

2000 Antropología lingüística, Madrid, Cambridge University Press.

Flores V., Jesús M.

2015 “Contextualización, usos empíricos y etnografía de las redes sociales en el Ciberperiodismo”, Estudios sobre el mensaje periodístico, vol. 21, pp. 81-95, https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.51130.

Foucault, Michel

1982 La Arqueología del Saber, México, Siglo XXI.

Grillo, Oscar

2019 “Itinerarios de la antropología y su mirada sobre el mundo digital”, en Ana Laura Rivoir y María Julia Morales (coords.), Tecnologías digitales. Miradas críticas de la apropiación en América Latina, Buenos Aires, CLACSO / Montevideo, RIAT, pp. 21-34, https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rmh6.4.

Gutiérrez, Ana Paulina

2016 “Etnografía móvil: una posibilidad metodológica para el análisis de las identidades de género en Facebook”, Revista interdisciplinaria de estudios de género, vol. 2, núm. 4, pp. 26-45.

Hirsch, Silvia María, y Angelica Alberico

1996 “El don de la palabra. Un acercamiento al arte verbal de los Guaraní de Bolivia y Argentina”, Anthropos, vol. 91, pp. 125-137.

Hymes, Dell Hathaway

1972 “Acerca de la Competencia Comunicativa” (“On Communicative Competence”, trad. De Juan Gómez Bernal), en J. B. Pride y Janet Holmes (eds.), Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth, Penguin, pp. 269-293.

Jasso, Margarita

2013 “¿Cómo se realiza una subasta en México?”, El Financiero, Ciudad de México, 19 de febrero, https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/como-se-realiza-una-subasta-en-mexico.

Jefferson, Gail

1984 “On the organization of laughter in talk about troubles”, en J. Maxwell Atkinson y John Heritage (eds.), Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 346-369.

Kress, Gunther y Theo Van Leeuwen

2001 Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication, Londres, Arnold.

López Sandoval, María Guadalupe

2014 Prácticas de sociabilidad virtual entre jóvenes, tesis de doctorado en Antropología Social, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México.

Martínez-Hernáez, Angel

2011 “El Dibujante de Límites: Franz Boas y la (Im)posibilidad de Concepto de Cultura en Antropología”, História, Ciências, Saúde – Manguinhos, vol. 18, pp. 861-876.

Pereyra, Andrés

2002 “Subasta de telefonía móvil: ¿una experiencia inconclusa en Uruguay?”, Documento de trabajo 3/02, Facultad de Ciencias Sociales – Departamento de Economía, Universidad de la República, Uruguay.

Pink, Sarah, Heather Horst, John Postill, Larissa Hjorth, Tania Lewis y Jo Tacchi

2016 Etnografía digital. Principios y práctica, Madrid, Ediciones Morata.

Rheingold, Howard

1996 La comunidad virtual: una sociedad sin fronteras, Barcelona, Gedisa.

Rizo García, Marta

2013 “Comunicación interpersonal digital y nuevas formas de comunidad. Reflexiones sobre la comunidad pos-masiva”, Imagonautas, vol. 3, núm. 2, pp. 52-65.

Vapnarsky, Valentina

2008 “Paralelismo, ciclicidad, creatividad en el arte verbal maya yucateco”, Estudios de cultura maya, vol. 32, pp. 155-199.

[1] Egresada de la Maestría en Antropología Social por el CIESAS| Correo sofiaolaines@outlook.com

[2] En este texto sólo me centraré en los fenómenos gestados en la Plaza de la Santa Veracruz, puesto que para el año 2020, las subastas y compra-venta de libros cambiaron a su actual ubicación: la plaza del panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero.

[3] Concebida en su sentido más literal, “descripción de un pueblo”. Es el estudio de las colectividades a través de la investigación con un carácter descriptivo. Es evidente que el sentido epistemológico de la etnografía en tanto método predilecto de la antropología ha cambiado. Ejemplo de ello es la integración del particularismo histórico y la crítica o cuestionamiento a los preceptos evolucionistas en el pensamiento liminal de Boas (Martínez-Hernáez, 2011). ↑