Clara Malbos[1]

Universidad de París / Laboratorio del CESSMA

Foto de Juan Ortega vía Wikimedia Commons

El COVID-19 interrumpió la industria del turismo y la forma en que opera esta economía de la alteridad, y también interrumpió la forma en que se observa el turismo y se recopilan los datos.

El pueblo de Mahahual, ubicado en la costa sur de Quintana Roo, en la península de Yucatán, México, no escapó a este flagelo y tuvo que enfrentar, durante más de un año, el cese total del turismo de cruceros, que es su principal economía. En este contexto, durante varios meses, los habitantes (ex trabajadores del turismo) y la antropóloga Clara Malbos se prestaron a un juego de la escritura: escribieron sobre sus vidas en tiempos de pandemia. Este trabajo cambió el papel de los habitantes en la investigación turística: de simples participantes a colaboradores involucrados en un proceso de reflexión y análisis. La escritura de estas crónicas y el taller de investigación que resultó de ellas produjeron una importante vinculación social, de manera que los habitantes fueron capaces de entender en grupos sus dudas sobre su futuro y deconstruir metodológicamente sus incertidumbres.

El pueblo de Mahahual vive al ritmo de los cruceros. Durante todo el año, los turistas pueden relajarse, durante unas horas o unos días, en un entorno idílico. Nadar en el agua turquesa, descubrir los fondos marinos y probar las langostas “las Margarita” lo hacen un destino típico del turismo caribeño. Pero los salarios inestables y la precariedad laboral también son elementos recurrentes de este turismo de masa (Malbos, 2018). Con cerca de 900 habitantes en temporada baja (Jadin, 2020) y 2000 en temporada alta (Malbos, 2018), Mahahual está compuesto en su mayoría por una población flotante (El Bez, 2021). Los trabajadores vienen a Mahahual con el objetivo de ejercer una actividad profesional en el turismo. Esta población flotante está conformada por mexicanos de otros estados, y extranjeros, principalmente de América del Norte o Europa. Es fundamental observar estos flujos migratorios para que tengamos diferentes ángulos de análisis; la realidad de los migrantes mexicanos no se puede comparar con la de los migrantes de comodidad (Martin et al., 2012) de los países occidentales.

Fotografía de la playa de Mahahual

Fotografía personal, enero de 2019

Es en este contexto que la pandemia de COVID-19 ha interrumpido la vida cotidiana de este pequeño pueblo y, por lo tanto, mi investigación doctoral. A partir del 14 de marzo de 2020 ningún crucero atracará en Mahahual, durante casi un año y medio. Entonces, surgen preguntas epistemológicas y prácticas sobre mi investigación.

Antes de la pandemia, mi técnica de recolección de datos era similar a la metodología clásica de la antropología; observación participante, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios. Pero con el COVID-19 y las medidas sanitarias de distanciamiento físico cada vez era más difícil salir de casa y, sobre todo, realizar largas entrevistas.

Normalmente, los habitantes tienen poco tiempo libre porque están aquí, en su mayor parte, con el objetivo de ganar dinero lo más rápido posible. Pero, de los que se quedaron, me dijeron tener más tiempo. Aproveché entonces esta oportunidad para proponer un trabajo colaborativo con nueve de ellos. Me formé en antropología colaborativa (Lassiter, 2005) en la Universidad de Montreal, y el objetivo es colocar los participantes de la investigación en el centro del proceso de análisis. Esto es lo que pusimos en marcha durante tres meses de pandemia (desde mediados de julio hasta mediados de octubre de 2020). A la manera de Lisa Wade (2017) los habitantes escribieron sobre su vida cotidiana.

El objetivo de este artículo es, por lo tanto, informar sobre este trabajo colaborativo que dio voz a los subordinados (Spivak, 1988). Desde la realización de las crónicas, pasando por su análisis grupal hasta la restitución escrita de este artículo, cada paso se realizó en estrecha colaboración con los cronistas. La hipótesis de esta investigación experimental es la siguiente: las crónicas fueron primero una forma de salida para los habitantes, un espacio donde podían expresar sus incertidumbres sobre el futuro. En segundo lugar, estos relatores no se conocían personalmente y el análisis colaborativo de este trabajo fue un verdadero creador de vínculo social y permitió liberar la palabra al ofrecer un espacio para la discusión personal e interpersonal.

De esta manera, la primera parte de este artículo se centrará en exponer este proyecto que tuvo lugar en el contexto particular de la pandemia del COVID-19; es presentando los relatores a los lectores que podrán comprender mejor las realidades de este pueblo. La segunda parte del artículo propone volver al taller colaborativo de crónicas que tuvo lugar en octubre de 2020.

I. Llegada de la pandemia y presentación de los cronistas mahahueleños[2]

Desde el momento en el que el COVID-19 fue declarado pandemia, el puerto de Costa Maya tardó menos de dos semanas en despedir al 90% de sus empleados.[3] Con la mitad del pueblo sin trabajo, una gran parte de los habitantes decidió huir; además de los trabajadores portuarios, los camareros, taxistas, y otros residentes también perdieron sus empleos.

Dado que el pueblo de Mahahual vive ahora en cámara lenta, este es un momento oportuno para proponer un trabajo de tal magnitud. Es importante señalar que la mayoría de los relatores son lo que podría llamarse “informantes privilegiados” (de Sardan, 1995), aunque en este caso prefiero usar el término colaborador. Conozco a la mayoría de ellos desde hace varios años y se ha desarrollado una relación real, incluso me gustaría decir que se ha creado un afecto mutuo (Duclos, 2014), y me es evidente que, sin ese vínculo previamente establecido, esta colaboración no habría sido posible.

Se entiende que en la investigación colaborativa todas las partes deben encontrar un beneficio (Lassiter, 2005). ¿De qué sirve hacer este trabajo si no tiene un interés directo para los relatores? Sin embargo, está claro, por la forma en que se presenta el proyecto, que inicialmente se utiliza para mi investigación. Pero, ¿cuál es la intención detrás de este ejercicio? ¿Cómo encaja este trabajo en una forma de pensar decolonial? El objetivo de este juego de escritura es cambiar el lugar del científico frente a los habitantes en la investigación. A partir de ser simple participante se involucra en un proceso de reflexión y análisis. Pero también se podría preguntar ¿Cuál es el interés para ellos? Esto es lo que trataré de responder en la segunda parte de este artículo con la ayuda de los relatores.

Los colaboradores son a la imagen de la población flotante de Mahahual. A pesar de la pandemia, decidieron quedarse. Entre ellos, contamos cuatro mexicanos, un costarricense, una canadiense y dos europeas que tienen entre 24 y 33 años. Algunos de ellos se conocen entre sí porque todos viven en el mismo barrio, pero no están necesariamente cerca.

Siguiendo una perspectiva decolonial (Jérôme, 2009), es esencial, para comprender mejor en qué contexto se realizó este trabajo, aportar un análisis reflexivo (Levy, 2018): soy una mujer blanca, francesa, de 25 años, a quien le paga la Universidad de París para realizar su investigación doctoral. Hay que tener en cuenta esos elementos —más aún en el contexto del COVID-19— sabiendo que muchos habitantes ya no tienen ingresos. Si estos invariantes me constituyen, mi actitud no debe, sin embargo, reproducir ningún sistema de dominación, aunque el hecho de dar cuenta de mi lugar de privilegio ofrece otra perspectiva de análisis para este proyecto. Las condiciones de producción de este conocimiento (las crónicas) se han desarrollado en este contexto particular.

II. Análisis colaborativo de crónicas

Después de dos meses y medio recibí 37 crónicas. Nos reunimos una noche, en mi casa, para el taller. La pregunta central del taller (inscrita en una gran hoja de papel prensada contra la pared) es la siguiente: ¿Cómo es vivir en tiempos de pandemia en un pueblo que normalmente tiene por ingreso principal el turismo?

Los cincos cronistas presentes se separaron en dos grupos para leer y analizar los textos. La instrucción era la siguiente; tenían que leer para llegar a un análisis y presentarlo en una hoja grande a los demás.

Aquí dos extractos de sus crónicas:

El semáforo sigue en rojo para el sur del estado de Quintana Roo, mientras tanto el norte de Quintana Roo ya está en naranja, esto me causa mucha molestia ya que deja en evidencia como los intereses políticos y económicos tienen más peso que la realidad. En el norte de Quintana Roo es donde se concentra la mayor cantidad de hoteles lujosos y atracciones turísticas, y es claro que ellos son los que hacen presión al gobernador para que los dejen trabajar. Me atrevería a decir que el cáncer de corrupción que impera en México tiene mucho que ver con estas decisiones. En Mahahual, y en el resto del sur de Quintana Roo, no hay hoteles 5 estrellas, por lo tanto, no hay tantos intereses de personas con gran poder económico y político, sin embargo, la gente necesita trabajar, se puede observar en los rostros de las pocas personas que quedaron en Mahahual su incertidumbre por lo que vaya a pasar, aquí la mayoría vivimos del día a día, si hoy hay trabajo pues hay comida, y viceversa.

Crónica de Gabriel

Los cruceros —dicen las personas del pueblo— le daban vida a Mahahual. Pero en medio de la pandemia parece todo lo contrario. Sin tanto turismo, la vida prolifera. No sé si sea mi parecer, pero algo de fauna se nota más confiada de acercarse a la zona del pueblo, se ven más animales tanto en la selva como en la zona cerca del puerto (que ya de por sí es un punto de pesca furtiva siempre abundante). Todo esto significa que también los cazadores y pescadores furtivos vengan también al no haber otro ingreso. Generalmente a la hora que salimos del freedive, nos encontramos al grupo de pescadores también saliendo del agua. Compartimos historias y nos cuentan como atraparon lo que atraparon y a cuanto lo venden. No se puede negar que algunos son unos maestros en el arte de la pesca subacuática, pero no dejamos de ser furtivos (así es, yo incluido). “Es época de deficiencia y hay que sobrevivir”, pero, ¿a qué costo? A mí me gusta mucho pescar con arpón, pero siempre me limito y saco pez león, algún pargo, amber jack y no más de 5 langostas y eso para dos semanas. Pero estos carnales se llevan más de 30 langostas de todos los tamaños, en estos tiempos de pandemia igual 8-10 barracudas y como otros 6 pescados grandes de cualquier especie. Con todo esto, no sé si se pueda recuperar tanto el ecosistema, como se esperaba sin todo el turismo.

Crónica de Esteban

El primer grupo dividió la lectura de las crónicas en tres, mientras que el segundo grupo eligió leer todas las crónicas juntas. Todos leían y subrayaban elementos y palabras clave, lo que les parecía fundamental. El primer grupo analizó las crónicas en forma de mapa mental, mientras que el segundo grupo las clasificó en tres categorías: “+”, “+-” y “-”.

Aquí está el resultado del análisis de las crónicas de los dos grupos:

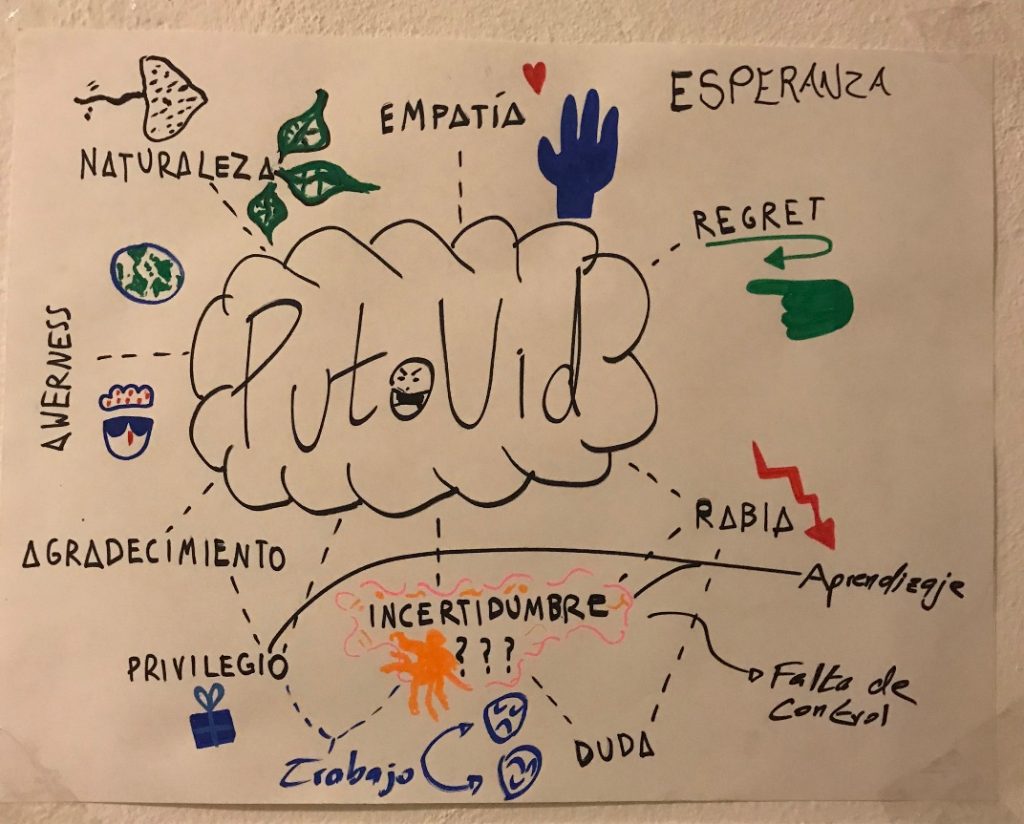

Figura 2: Análisis de las crónicas del Grupo 1

Ilustración de la autora

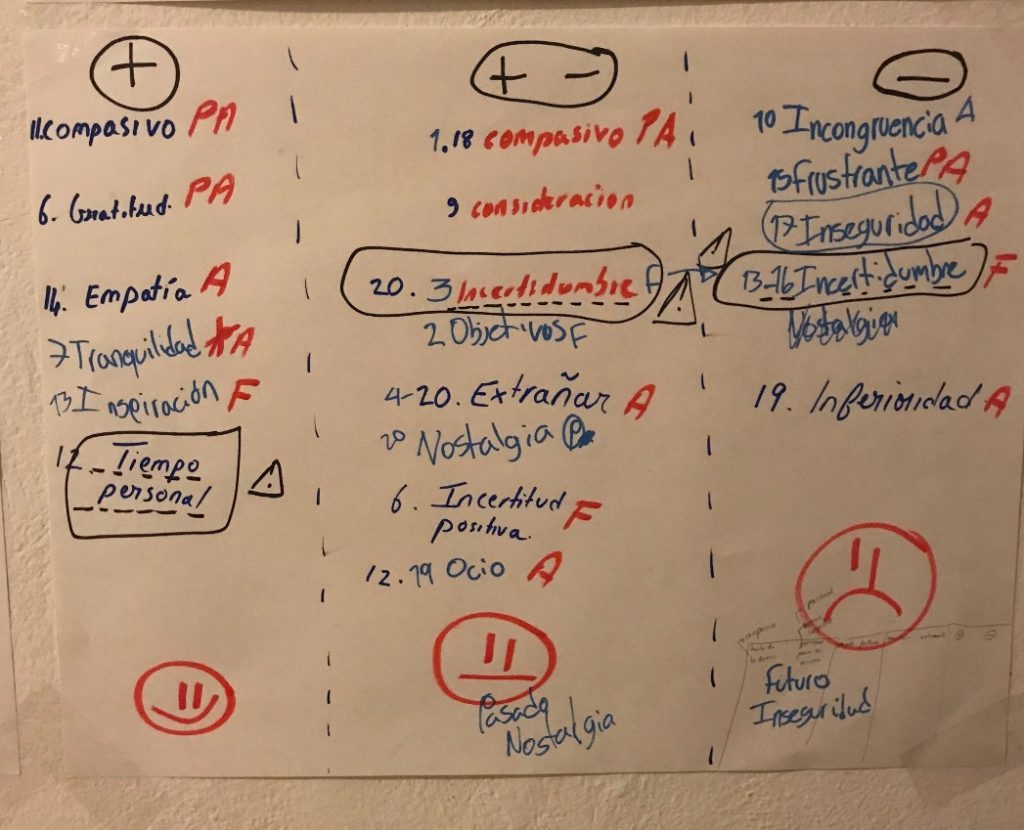

Figura 3: Análisis de las crónicas del Grupo 2

Ilustración de la autora

El elemento central del mapa, aparte del “PutoVid”, es la incertidumbre; está en el medio, rodeada y acentuada por un dibujo y signos de interrogación. Durante su presentación, los integrantes del grupo insistieron explicando que era el elemento que más adornaba las crónicas.

En cuanto al segundo grupo, han clasificado las veinte crónicas en tres categorías (positiva, neutral, negativa). En cada una de ellas había palabras clave acompañadas de los números de las crónicas (para permitir identificarlas con precisión). Además, encontramos las letras “PA”, “A” y “F” para referirse al pasado, al presente o al futuro.

Después de la presentación de los dos grupos, configuramos una última tabla. Esta vez fui yo quien anotó los elementos que los cronistas me dictaron. La idea era llegar a una conclusión general, una especie de puesta en común de conocimientos que se crearon en este taller. Así, la dualidad y la incertidumbre fueron los dos elementos clave de esta conclusión.

Conclusión

Las Crónicas de mahahueleños han querido reflejar las realidades de los habitantes de un destino caribeño desprovisto de sus turistas durante la pandemia de COVID-19. Es un trabajo de descolonización del conocimiento que se ha experimentado a través de este ejercicio colaborativo. Aunque monté el proyecto, la realización del taller y el análisis de las crónicas lo hicieron los relatores; el objetivo era partir de su propia experiencia para poder identificar temas centrales. De esta manera, pudieron expresar, con la mayor libertad posible, sus sentimientos de los últimos meses mientras creaban vínculos con sus vecinos. Así, al reapropiarse de su historia, escribirla y leerla, se puede aspirar a coproducir un conocimiento que forme parte de una descolonización de las ciencias académicas (y, en este caso concreto, de los estudios turísticos).

Varios días y semanas después, algunos colaboradores me agradecieron nuevamente por haber realizado este taller diciéndome que lo habían vuelto a pensar y que estaban agradecidos de haber tenido este espacio de intercambio. Por lo tanto, parece que la descripción de este trabajo colaborativo experimental aporta nuevas herramientas de colección de datos y otras perspectivas de análisis a los investigadores que trabajan en el campo del turismo o en cualquier otra disciplina y que desean cuestionar el estatus y la distinción clásica entre científicos y participantes.

Bibliografía :

De Sardan, Jean-Pierre Olivier

1995 “La politique du terrain, Sur la production des données en anthropologie”, Enquête, núm. 1, pp. 71-109, https://doi.org/10.4000/ENQUETE.263.

Duclos, Mélanie,

2014 “Que la relation d’enquête soit aussi d’amitié”, Revue ¿ Interrogations ?, núm. 18, https://revue-interrogations.org/Que-la-relation-d-enquete-soit.

El Bez, Mélissa

2021 “Les Prophéties de Tulum: pratiques ordinaires de l’histoire et Dynamiques de co-création d’une identité locale”, tesis de doctorado en Antropología Social y Etnología, Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, EHESS, París.

Jadin Julia

2020 Local community attitudes towards mangrove forest conservation issues : the case of Mahahual, Mahahual, Takata Research Centre/Université Libre de Bruxelles.

Jérôme, Laurent

2008 “L’anthropologie à l’épreuve de la décolonisation de la recherche dans les études autochtones : un terrain politique en contexte atikamekw”, Anthropologie et Sociétés, vol. 32, núm. 3, pp. 179-196, https://doi.org/10.7202/029723ar.

Lassiter, Luke

2005 The Chicago Guide To Collaborative Ethnography, Chicago, University of Chicago Press.

Lévi, Joseph

2018 “Décolonialisme méthodologique”, Anthropen. Le dictionnaire francophone d’anthropologie ancré dans le contemporain, Université Laval, https://doi.org/10.17184/eac.anthropen.069.

Malbos, Clara

2018 “La percepción social del medio ambiente en un pueblo de la Península de Yucatán; Mahahual, entre la pesca y el turismo”, tesis de Maestría en Antropología, Universidad de París Descartes, París.

Martin, Niels, Philippe Bourdeau, y Jean-François Daller (eds.)

2012 Les migrations d’agrément : du tourisme à l’habiter, Paris, Édition Harmattan.

Spivak, Gayatri Chakravorty

1988 Les subalternes peuvent-elles parler ?, Amsterdam, Éditions Amsterdam.

Wade, Lisa

2017 American Hookup: The New Culture of Sex on Campus, Nueva York / Londres, Norton.

-

Estudiante de doctorado en Antropología, Correo: laramalbos01@gmail.com ↑

-

Nombre dado a los habitantes del pueblo; si son residentes oficiales o no. ↑

-

Fuente verificada con los habitantes de Mahahual, antiguos trabajadores del puerto. Este despido masivo corresponde a unas 900 personas que se encontraron desempleadas de la noche a la mañana. ↑