Iván Rivero Hernández[1]

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Lo acaecido tras la conquista y sujeción del territorio mesoamericano en nombre de la corona de Castilla, a inicios del siglo XVI, ha llamado desde hace mucho tiempo la atención de especialistas, particularmente en lo que refiere a cuestiones de cultura, derecho, sociedad y economía. Sobre esto último, la explicación predominante acerca de la riqueza entonces acumulada por los españoles, especialmente lo que permitió su arraigo, sigue en lo general la siguiente secuencia: 1) se repartieron los botines de guerra —en partes desiguales— conforme se ampliaba el radio de sometimiento de la población indígena, seguido del despojo de sus joyas y bienes de valor; 2) se asignaron a manera de encomienda los distintos señoríos nativos a los conquistadores y primeros pobladores europeos para que pudieran beneficiarse del respectivo tributo, en especie y mano de obra, y 3) la plata explotada de manera sistemática a partir de la década de 1530 proveyó a la población del circulante que tanto ansiaba para consolidar el establecimiento del naciente reino, y, a partir del descubrimiento de los yacimientos de Zacatecas, a mediados de siglo, posicionó a la Nueva España como gran productor del mineral.

Si bien es cierto que la plata animó sobremanera la vida económica de la Nueva España, el problema con el esquema anterior se aprecia al afinar la mirada en torno a ese muy oscuro periodo temprano previo al boom en la producción argentífera, especialmente si se piensa en términos de la balanza comercial de los primeros años, es decir, en la relación que existió entre los altos precios de los bienes importados (plantas, animales, materias primas y bienes manufacturados) y el stock de metales preciosos disponibles para saldar lo adquirido. Recordemos, por ejemplo, que el botín de Tenochtitlan —el más cuantioso hasta entonces conocido— fue en su momento considerado insuficiente para repartirse entre todos los miembros de la hueste, gran parte de los cuales al parecer tenía en ese momento fuertes deudas (Díaz del Castillo, 2007: 376-377). En lo que respecta al tributo dado en oro por la vía de la encomienda —que a diferencia de los saqueos y botines fue recurrente durante algún tiempo—, hay que notar que no todos los señoríos indígenas se encontraron cerca de algún yacimiento aurífero, de manera que su contribución en metálico cesó cuando se agotaron sus joyas. Pero incluso mientras duró, lo dado sólo se percibe abundante a primera vista, sin considerar el valor que tenían ciertas mercancías traídas desde las Antillas o Sevilla, aún las de consumo cotidiano. Así, también como ejemplo, los 1,200 pesos de oro que en su momento entregó el pueblo de Tepetlaoztoc (actualmente Tepetlaoxtoc, Estado de México) a su encomendero por un año de tributo (Valle, 1994: 70-71), en realidad resultan poco si se observa que por entonces se vendieron cuatro fanegas de trigo y algo de ropa en poco más de 110 pesos, que el precio de un caballo rondaba los 150 pesos o que tan solo cuatro paños «de corte de arboleda» valían 100 pesos (Millares Carlo y Mantecón, 1945: 258 y 260; Matesanz, 1965: 541).

Entonces, ¿cómo explicar el origen del metálico requerido para transacciones mayores durante esos primeros años? O, de manera concreta y siguiendo con otro ejemplo, ¿de dónde salieron montos tan altos como los 40 mil y pico de pesos de oro destinados a la expedición cortesiana de 1527 hacia las Molucas (Martínez, 1990: 491)? Sumemos a la cuestión anterior los gastos de otras expediciones de la época o, bien, la importación de ganado mayor y menor introducido entonces en el territorio en no pocas cantidades. Y es justamente al intentar responder lo anterior que se presenta como incompleto el modelo explicativo arriba señalado. Un modelo, por cierto, que se ha construido —no en vano— a la sombra de la plata, menospreciando cualquier otra fuente de riqueza material significativa, subsumiéndola al papel que tuvo la encomienda, aun cuando desde hace décadas se sabe que ésta servía para atender otros emprendimientos económicos (Miranda, 1995).

En efecto, aunque con brillo propio, el oro de aluvión en los inicios de Nueva España ha recibido poca atención entre investigadores. De hecho, cuando se le ha reconocido, se le percibe en lo general de poca monta. No obstante, antes de tratarse solamente de la extracción de pepitas de oro localizadas en los lechos fluviales y, por tanto, de la efímera labor de gambusinos, en realidad consistió en excavaciones llevadas a cabo en distintas partes del territorio. Es decir, si bien es cierto que algo se halló en los bancos de los ríos, el oro en su mayoría procedía de yacimientos localizados en tierra, muy cerca de la superficie y en relativa proximidad de los afluentes. Por la naturaleza de su formación geológica, el oro hallado en estos depósitos tenía la forma de granos, pepitas o, para ser más precisos, partículas dispersas en determinada área. Por tanto, las «minas» de oro —como en su momento les llamaron— eran en realidad el resultado de excavar pozos o zanjas de poca profundidad con la finalidad de extraer tierra mezclada con dichas partículas (o al menos eso se esperaba), en vez de socavones o túneles en roca orientados en torno a alguna vena o veta, como era el caso la plata.

La diferencia, pues, entre la simple explotación de placeres (lechos fluviales donde el agua depositó oro) y la extracción aurífera de las llamadas minas, cambia por completo el panorama de escasez atribuido a la producción de oro en estado natural. Esta misma distinción también permite dimensionar mejor el fuerte impacto experimentado durante esos primeros años de vida novohispana por la población indígena, si se considera la fuerza de trabajo involucrada, comenzando por los esclavos nativos.

Su labor consistía primeramente en quitar la maleza en aquellos sitios en donde se llevaría a cabo la “cata“, o inspección del terreno para ver si había oro. Confirmada su existencia, debían realizar las excavaciones, por capas, y acarrear toda esa tierra hacia el río más cercano, para lavarla con la fuerza del cauce y poder espurgar las partículas áureas —he aquí por qué se puede hablar de una minería de aluvión sin que por ello se limite la categoría conceptual a la explotación de placeres—. Este proceso bien podría dividirse en al menos tres etapas: excavación, acarreo y lavado, y para cada una de ellas la mano de obra requerida fue abundante, por lo que las muchas cuadrillas que explotaban oro estaban compuestas por decenas y centenas de esclavos (Miranda, 1995: 145-146).

Indígena con batea en manos junto a un río, vigilado y presionado por un español armado, lo que alude al compulsivo trabajo de lavado de oro

Dibujo digital propio con base en un fragmento del fol. Lafragua 2r del códice de Yanhuitlán.

Desde luego que la mano de obra esclava tenía que ser abastecida, y los señoríos encomendados jugaron un papel clave en ello. Como es bien sabido, la merced real de la encomienda consistía en gozar de manera temporal del derecho de cobrar tributos de determinados señoríos nativos, repartidos para tal fin entre conquistadores y primeros pobladores europeos. Los tributos dados se componían tanto de bienes en especie como de mano de obra, y los encomenderos pudieron hacer uso de tales recursos según sus intereses. Y la minería era uno de estos. De manera que a las zonas de explotación aurífera llegaban tamemes o porteadores indígenas cargados de maíz, frijoles, chile, guajolotes y otros productos comestibles, así como mantas, cazos, comales y demás instrumentos útiles en la cotidianidad, y con ellos arribaba a su vez más mano de obra indígena (hombres y mujeres) destinada a la preparación de alimentos, la construcción de bohíos y como auxiliar en la misma minería, por no decir que empleada directamente en las faenas extractivas del mineral.

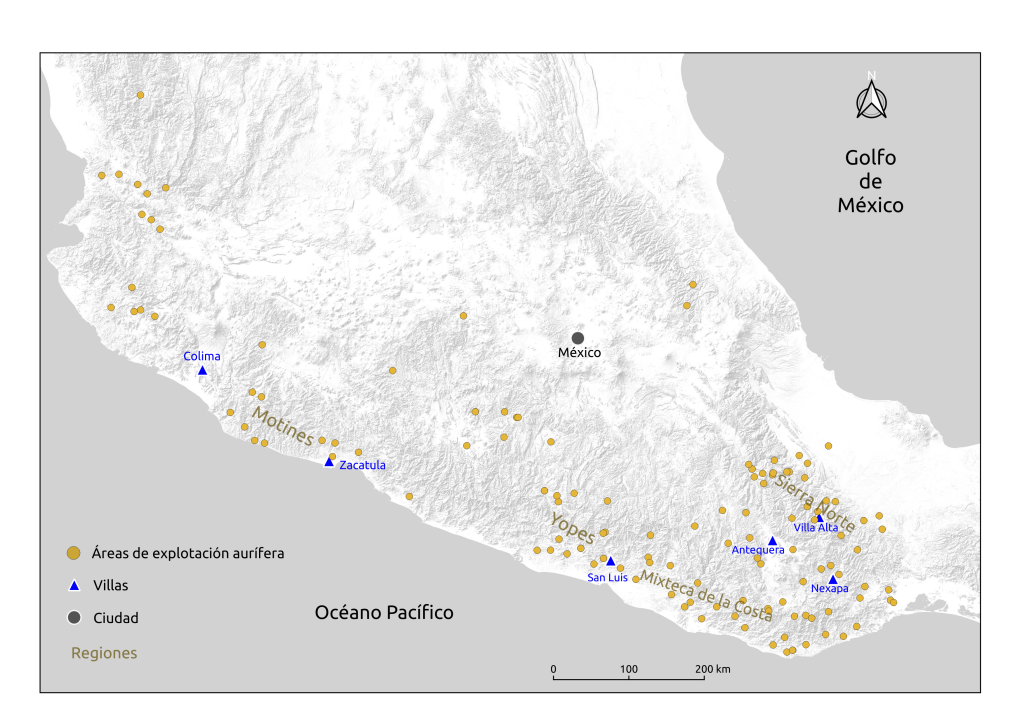

Por lo mismo, el naciente reino comenzó a configurarse territorialmente en torno al oro, pues hacia él afluían considerables contingentes humanos, como no había sucedido antes en Mesoamérica (es claro que el oro, aunque importante, no lo era tanto como, por ejemplo, la jadeíta o las coloridas plumas de ciertas aves). En específico, las zonas mineras se ubicaron en un inicio en la franja montañosa limítrofe con el Pacífico que abarca desde el río Coahuayana (división entre los actuales estados de Colima y Michoacán) y el istmo de Tehuantepec, lo que incluye partes de las sierras Madre Occidental y del Sur. Con mayor particularidad, y en el mismo orden geográfico, puede decirse que las regiones eran los Motines, la zona de los Yopes, la Mixteca de la Costa y las serranías que terminan en el istmo. También existieron algunas explotaciones tierra adentro, entre las cuales sobresalen ciertas zonas de los Valles Centrales y la Sierra Norte de lo que actualmente es el estado de Oaxaca. En un segundo momento, también en el siglo XVI, las zonas de “minas” se extendieron desde Colima hacia el norte, ya en territorio perteneciente a la Nueva Galicia. En conjunto, es de suponer que la presión sobre los pueblos indígenas debió sentirse con más fuerza entre los ubicados al interior de tales regiones.

Regiones de extracción de oro de aluvión, 1524-ca. 1550

Elaboración propia.

La forma que tomó el territorio en ese momento también se observa al seguirle la pista a los españoles. Estos no se beneficiaron simplemente recibiendo el producto de la minería en la comodidad de sus casas, como bien pudo ser el caso de algo de los tributos de sus encomiendas (Rivero Hernández, 2017). En cambio, se vieron involucrados a nivel directivo y administrativo de las mismas explotaciones. Primeramente, como ya lo observó muy bien José Miranda (1995: 153-154), no pocos encomenderos juntaron recursos de sus encomiendas (de múltiples maneras y sin patrón fijo o único) con la finalidad de llevar a cabo las explotaciones, formando compañías. Pero también hubieron particulares que tenían suficiencia económica, e incursionaron por cuenta propia en ello (de estos, uno excepcional es el de Hernán Cortés, quien tuvo recursos de sobra). Para ambos era preciso contar con las herramientas adecuadas, como almocafres, azadones, bateas de acarreo y bateas de lavado, así como esclavos y los medios para sustentar lo anterior de manera extensiva, a lo largo de uno, dos, o más años. La adquisición y administración de todo esto quedó a cargo de los mismos miembros de los consorcios, de quienes incursionaban de manera directa o, con más frecuencia, de sus mayordomos. Por sus responsabilidades, estos últimos podían estar en las villas de españoles o en las zonas de minas, en donde por lo general también se encontraban los “mineros“, españoles que debían identificar las “minas“ y supervisar su explotación, de manera que el resultado fuera lo más favorable posible. Finalmente, por debajo de los mineros había capataces cuya función consistía en mantener el ritmo de trabajo de los esclavos nativos y posiblemente los indios de encomienda que apoyaban en faenas auxiliares. Estos capataces eran por lo general españoles, pero también podían ser esclavos negros (de los pocos que entonces había en el territorio) y, con menor frecuencia, indios naborías. Desde luego que esta división social del trabajo es esquemática, por lo que en la cotidianidad pudo variar.

El brillo del oro atrajo a otros españoles a las zonas de explotación, aquellos que, sin estar involucrados de manera directa en la explotación, ofrecían sus servicios y ofertaban bienes demandados. Esto incluía a escribanos, herreros, carpinteros, curas, agentes mercantiles y tenientes de alguno o varios funcionarios reales, por mencionar algunos. La afluencia de estos personajes a los reales de minas parece haber dado pie, en los casos de mayor éxito en la extracción del metal amarillo, a su transformación en villas en un sentido estricto, es decir, en comunidades de vecinos organizados con la finalidad de procurar el bienestar común a través de un cabildo. Como se puede ver en el mapa arriba expuesto, tal parecen haber sido los casos de Colima, Zacatula, San Luis de Acatlán, Antequera, Nexapa y Villa Alta. Aunque no todas estas villas sobrevivieron con el paso del tiempo, no parece coincidencia que su momento fundacional y primeros años de vida armonizaran con la temporalidad del boom aurífero circundante.

Por otro lado, en tanto que fue el principal medio de cambio en esos primeros años, el oro de aluvión dejó un rastro que se aprecia en múltiples escalas. Al respecto, es muy ilustrativo observar la referencia a cierta zona minera como uno de los destinos de las personas que, saliendo de México, pasaban por Cholula, como motivo para establecer ahí, en Cholula, en 1526, un mesón o venta: “es camino muy pasagero para la villa de Medellin e Guaxaca e para las minas e otras partes por donde pasan muchos españoles e hacen jornada en el dicho pueblo“ (Bejarano, 1889: 105). Si esa atención demandaba a un lugar completamente ajeno a los depósitos de oro (Cholula, actual estado de Puebla), ya podrá imaginarse el efecto de arrastre que tuvo el oro de aluvión en las rutas directamente vinculadas a sus zonas de extracción. Lo que es más, el tránsito de españoles hacia ellas fue de tal magnitud, que ya en 1524 (año en que comenzó de manera sostenida el temprano boom aurífero novohispano) el cabildo de México observaba que “muchas vezes esta Cibdad está sola y hay poca gente en ella“ debido a que “muchos vezinos de ella se van á coxer oro“ (Bejarano: 1889: 12).

No obstante, como es sabido, la centralidad de la ciudad de México se mantuvo y logró consolidarse con el paso del tiempo (Del Valle Pavón, 2012), y al menos en los primeros años, ello en gran medida se debió a la labor que se realizaba al interior de la llamada Casa de la Fundición, a pesar de sus mudanzas (Beltrán Martínez, 1952). La función principal de este lugar consistía en fiscalizar los metales preciosos habidos en el territorio, fueran labrados, en tejos o en “polvo“ (partículas), siendo esta última forma la más común que tenía el oro de aluvión. Era el sitio, pues, donde se cobraban los impuestos y derechos reales respectivos por el oro de los botines de guerra, del recibido en la forma de tributos o de aquel minado dentro del amplio territorio. Claro que esto resultaba poco atractivo en un primer momento, pues el dueño del oro bien hubiera podido conservar para sí el porcentaje debido al rey, sin embargo, era en este espacio donde, además, se ensayaba o determinaba la ley (la proporción que el metal contenía de oro puro), algo fundamental para saber su valor intrínseco y así poder utilizarlo como medio de cambio (sin por ello convertirse en moneda), con menor riesgo de pérdida en las transacciones comerciales o mercantiles. Finalmente, y no menos importante, allí mismo se estampaba dicha ley (en numerales romanos), al tiempo que se troquelaba la pieza de oro resultante con la marca real, lo que le permitía circular dentro y fuera del naciente reino sin restricciones por parte de la Corona. Sumemos a todo esto el hecho de que defraudar a la Corona podía pagarse muy caro, inclusive con la propia vida.

De manera que el oro en su estado natural también resonaba en la naciente capital novohispana. Centenares de españoles hicieron declaraciones del mismo de manera recurrente durante, no uno o dos años, o siquiera un lustro (como podría pensarse de la simple explotación de placeres), sino por poco más de dos décadas, y gracias a ello es que se puede saber la magnitud que tuvo la explotación aurífera en la temprana Nueva España: valga dejar en claro cuán importante fue en su momento lo minado dentro del territorio al señalar que tan solo entre 1524 y 1531 su valor sumado fue de poco más de 245 millones de maravedís, lo que es igual a poco más de 545 mil pesos de oro de 450 maravedís (como era por entonces refinado el oro real por los oficiales de la Real Hacienda), es decir, alrededor de 2,350 kilogramos de oro de la mayor pureza. Estas cantidades, para ponerlas en contexto, son mucho muy superiores a las presentadas para Nueva España hace tiempo por Clarence H. Haring para el mismo periodo (1915: 447), meses más, meses menos: casi 55 millones de maravedís de oro de todo tipo (minado, tributado y de rescates), equivalentes a una cuarta parte de lo que, como hemos visto, en realidad se minó (a lo que habría de sumarse el oro habido por las otras vías). Lo que es más, el monto de oro de minas novohispano declarado es en realidad conservador, pues es sabido que mayores cantidades del metal amarillo quedaron en su momento fuera del alcance del control real establecido en la ciudad de México.

Es justamente al reconocer estas ingentes cantidades de oro que —contrario al dominante modelo explicativo señalado al inicio de este texto— finalmente resulta comprensible el gran dinamismo económico que existió en el territorio tras su conquista y sujeción, hasta la sostenida explotación de plata (la cual desplazó al oro gradualmente, y no de golpe). En efecto, el alto costo de las diversas expediciones llevadas a cabo en la época; los grandes gastos que implicaron la importación de bienes desde Castilla y de las Antillas Mayores, de diversos tipos de ganado, cultivos, bienes manufacturados, materias primas e incluso insumos de primera necesidad, como aceite, vino, harina de trigo, etcétera, y el pago por los bienes hechos ya en el territorio, por los esclavos requeridos para la minería y por los servicios especializados que prestaron los mismos españoles, todo ello, solamente se explica en su propia dimensión gracias, en primerísimo lugar, al oro minado en el territorio, y solo de manera complementaria al habido de los tributos, rescates y botines de guerra (piénsese, por ejemplo, en el mismo Cortés, uno de los mayores receptores de tributo de la época, quien, entre 1527 y 1529, recibió por tal vía poco más de 8 millones de maravedís de oro, en contraste con los poco más de 15 millones de oro de minas para el mismo periodo). Fue principalmente gracias a este primer ciclo de oro novohispano (que con toda razón se le puede llamar así) que pudo establecerse un vínculo mercantil trasatlántico ente el golfo de México y Castilla durante esos primeros años, consolidándose luego con la plata.

Para finalizar, si bien es cierto que la extracción de oro de aluvión estuvo en su momento en el centro de la vida económica de Nueva España, dominando muy por encima el resto de emprendimientos económicos (ganadería, agricultura e, incluso, la incipiente minería de plata), también lo es que la escasa atención que ha recibido por parte de especialistas la ha puesto a la sombra del metal blanco. Quiero decir, la temprana minería aurífera, vista desde una escala espacio-temporal mucho mayor, sin duda parece secundaria e incluso insignificante frente a la argentífera que siguió por siglos, aunque en su propio contexto, y para quienes lo vivieron, fue la actividad de mayor importancia económica, hegemónica sin duda.[2] Es por esa descontextualización que implica compararlas a la luz de todo el periodo colonial que quizás ha quedado en lo general al margen del interés de las y los investigadores. Por fortuna, al estar esto último en nuestras manos, algo se puede hacer al respecto, a favor del justo reconocimiento del oro de aluvión en el presente y en aras de entender mejor en el futuro esos muy oscuros pimeros años de vida novohispana.

Bibliografía

Bejarano, I. (ed.) (1889). Actas de cabildo de la Ciudad de México. Primer libro de actas. Edición del “Municipio Libre”.

Beltrán Martínez, R. (1952). Primeras casas de fundición. Historia Mexicana, 1(3), 372-394. https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/458

Del Valle Pavón, G. (2012). Orígenes de la centralidad comercial y financiera de la ciudad de México en el siglo XVI. En L. de Ita Rubio (coord.), Organización del Espacio en el México Colonial: Puertos, Ciudades y Caminos (pp. 19-62). Instituto de Investigaciones Históricas – Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Díaz del Castillo, B. (2007). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Porrúa.

Haring, C. H. (1915). Gold and Silver Production in the First Half of the Sixteenth Century. The Quarterly Journal of Economics, 29(3), 433-479.

Matesanz, J. (1965). Introducción de la ganadería en Nueva España, 1521-1535. Historia Méxicana, 14(4), 533-566. https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/993

Martínez, J. L. (ed.) (1990). Documentos cortesianos I. 1518-1528. Secciones I a III. Universidad Nacional Autónoma de México / Fondo de Cultura Económica.

Millares Carlo, A. y Mantecón, J. I. (eds.) (1945). Índice y extractos de los Prtocolos del Archivo de Notarías de México, D.F., I. (1524-1528). El Colegio de México.

Miranda, J. (1995). La función económica del encomendero en los orígenes del régimen colonial (Nueva España, 1525-1531). En José Miranda, Estudios novohispanos (pp. 127-175). Universidad Nacional Autónoma de México.

Navarrete G., D. (2018). La mediana minería en la Nueva España. Apuntes para una agenda de investigación. Istor. Revista de Historia Internacional, 19(73), 95-109.

Rivero Hernández, I. (2017). De las nubes a la laguna. Tributos y tamemes mixtecos en la ciudad de México, 1522-1560. El Colegio de Michoacán.

Rivero Hernández, I. (2023). La minería de oro en la construcción de Nueva España: el caso de Hernán Cortés (1519-1536) [tesis de Doctorado en Historia]. Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional Autónoma de México.

Valle, P. (1994). Estudio. En Códice de Tepetlaoztoc (Códice Kingsborough). Estado de México (vol. 1, pp. 1-293). El Colegio Mexiquense.

-

Correo: ivan.riveroh@gmail.com

El presente texto deriva de mi investigación doctoral, sobre la minería de oro en los inicios de Nueva España; salvo por las referencias explícitamente expuestas aquí, el resto puede hallarse en la respectiva tesis (Rivero Hernández, 2023). Agradezco a David Navarrete por su amable invitación a participar en este número de Ichan Tecolotl, por la cual me siento muy honrado. ↑

-

Ya ha advertido David Naverrete sobre el riesgo de emplear categorías como «central», «periférico», «principal» y «secundario», especialmente con relación a la dinámica espacio-temporal (Navarrete, 2018: 106). ↑