Diana Felicitas Ortiz Vásquez[1]

CIESAS, Unidad Peninsular

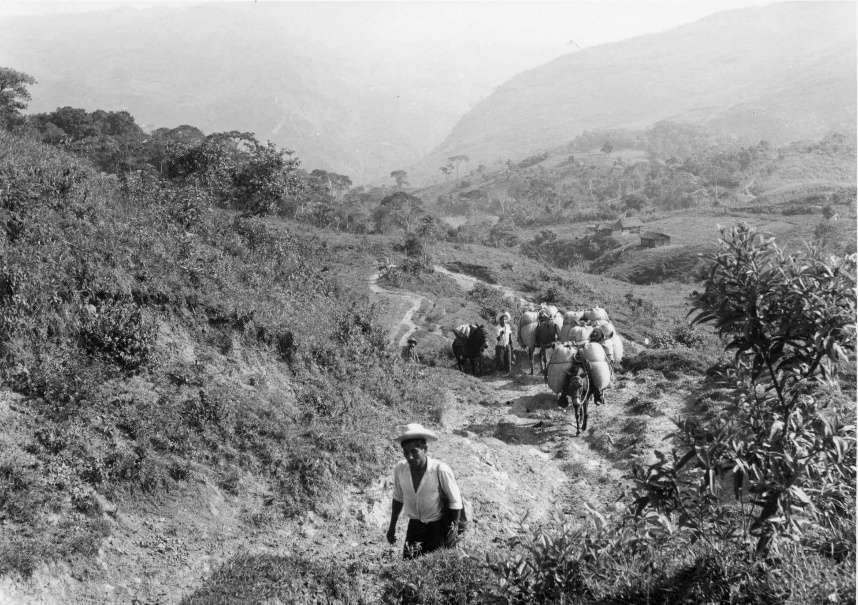

Caminos de Chiapas, Chiapas, 1920.[2]

Resumen

En el siglo XVIII la arriería de carrera larga que se desarrolló entre los actuales estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, experimentó una serie de cambios ocurridos a partir del impulso reformista de los Borbones, sobre todo entre las distintas áreas que influían en el intercambio comercial y del porteo. Durante este tiempo, la atención se fijó en formular iniciativas encaminadas a dinamizar el comercio local y a larga distancia, para lo cual se crearon proyectos de apoyo carretero que abarcaron tanto el mantenimiento de los caminos como la apertura de nuevos tramos.

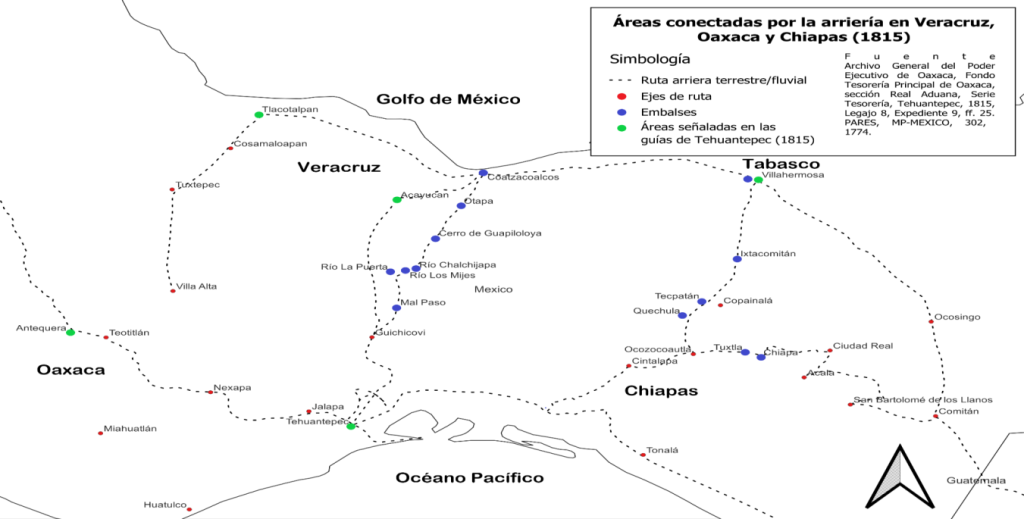

Para el estudio de la arriería de carrera larga estos proyectos resultan sumamente ricos en información para conocer más a detalle cuales eran los puntos nodales del itinerario que el viajero seguía, los problemas que enfrentaba y las relaciones humanas y laborales que tendía a su paso. En este caso en particular, nos centraremos en la ruta que desde Chiapas pasaba por Ixtepec para luego subir hacia Guichicovi, Acayucan y Coatzacoalcos (observando a su vez las subconexiones que tenía con otros espacios como Tlacotalpan y Tabasco mediante rutas fluviales), en las iniciativas carreteras que se crearon para mejorar el uso del circuito carretero, y en un ejemplo de caso de la actividades de un arriero que ha sido posible rastrear entre los espacios antes mencionados.

Palabras clave: Arrieros, caminos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz.

Introducción

Al remontarnos en la historia del transporte en México encontramos que para el siglo XVIII ya existía cierto conocimiento sobre el cuidado, reproducción y uso de los équidos (asnos, burros y mulas). Un área donde se materializó el cambio que ocasionó la introducción de los animales fue el de la adaptación de los antiguos derroteros de comunicación terrestre para volverlos útiles para el paso de cuadrúpedos, tratando de mantener las direcciones originales y la preeminencia de ciertas cabeceras como las asentadas en el Altiplano central y las costas de Veracruz y Acapulco, por los negocios y transacciones que allí se realizaban.

En dichos caminos los arrieros se dedicaron a portear, fletar o trasegar productos,[3] correo y personas, desarrollándose en dos modalidades de trabajo: la carrera corta entre pueblos cercanos y la carrera larga de “tiempo completo”, con mayor intensidad y extensión territorial de viaje (Suárez, 1997:189). Fue la arriería de carrera larga la que se encargó de estimular el intercambio comercial y productivo entre los centros agrícolas, ganaderos y portuarios, creando extensas redes de trabajo y parentesco que los muleros aprovecharon como medio y modo de vida.

Contexto histórico de la arriería

La arriería fue un oficio que se caracterizó por crear rutas de porteo utilizadas por generaciones de viajeros, las cuales incluían caminos reales, que eran vías anchas, públicas y de fácil curso, y caminos de herradura, que guiaban “brevemente a los lugares, y que solo pueden caminar por él caballerías, por no ser a propósito para coches, ni carros” (Diccionario de Autoridades, 2002: 92-93). Asimismo, según el espacio geográfico también podían apoyarse de rutas fluviales, movimientos mercantiles y humanos que se realizaban entre cuerpos de agua y las costas.

Son las mismas sociedades las que determinan la importancia de un camino según el papel que desempeña en las actividades locales y regionales, porque dependiendo de ello es el interés que se da por su mantenimiento y uso. En el último siglo colonial, por ejemplo, el mantenimiento de caminos terrestres incluía la limpieza de las áreas paralelas a la ruta, el tenerles llanos, libres de obstáculos y, en algunos tramos, empedrados, mientras que si se trataba de una ruta fluvial entonces requería el levantamiento y/o reparación de puentes y muelles.

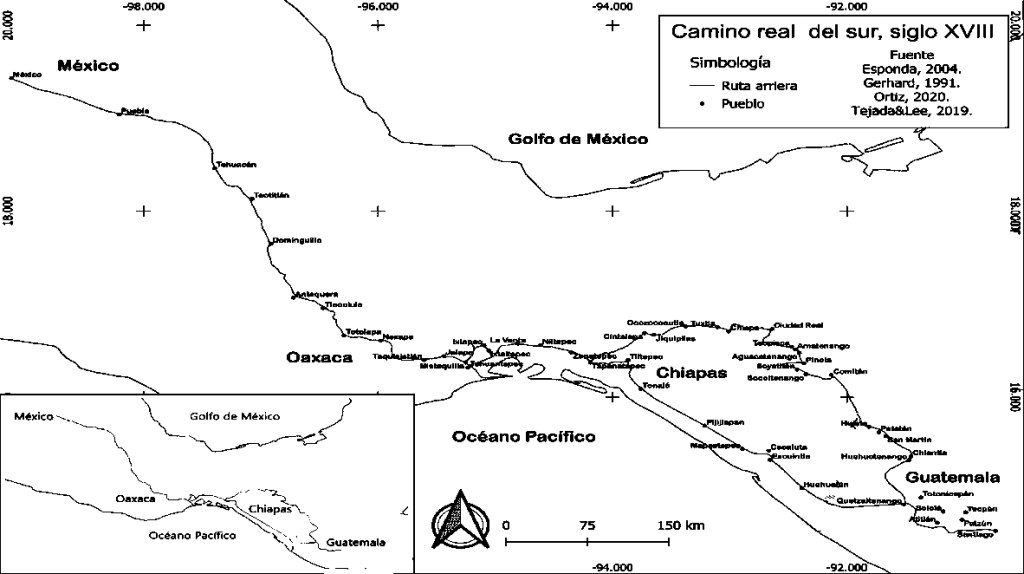

En el centro, sur, y sureste de México se creó un corredor de desplazamiento arriero que contó con circuitos internos que comunicaban desde la ciudad de México hasta Guatemala, a través de una vía principal que pasaba por Puebla, Tehuacán, Cuicatlán, Antequera, Tlacolula, Nexapa, Tequisistlán, Mistequilla y Tehuantepec, para luego dirigirse a La Ventosa, Niltepec, Zanatepec, Tapanatepec, Chiapas, el Soconusco y Guatemala. En Chiapas las recuas podían tomar la ruta de Los Altos que pasaba por los pueblos de Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Tuxtla, Chiapa, Ciudad Real, Teopisca, Amatenango, Tenejapa y Comitán, o la de la costa que iba bordeando Tiltepec, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Cacaluta, Escuintla, Huehuetán, Quetalzatenango y Atitlán (ver mapa 1) (Flores, 1909; García, 1969; del Paso y Troncoso, 1981; Solano, 1988; Gerhard, 1991; Ortiz, 2004; Esponda, 2011; Tejada et al, 2019; Ortiz, 2020).[4]

En la segunda mitad del siglo XVIII la Corona echó a andar una empresa reformadora que trató de mejorar el control sobre el tráfico terrestre de mercancías, el desplazamiento humano y los cobros de impuestos de alcabalas y peajes. Estos cambios influyeron significativamente en el interés que se dio a la creación de proyectos para el mejoramiento carretero y las condiciones del porteo a fin de reducir el tiempo de viaje, los daños a las mercancías y los accidentes.

Algunas iniciativas de este tiempo tuvieron que ver con la elaboración de informes y cartas geográficas para conocer (¿o reconocer?) el territorio colonial castellano, pues con ello se pensaba que podrían crearse planes para estimular el desarrollo económico interno de espacios que hasta entonces se encontraban abandonados. A continuación, conoceremos algunos de los proyectos que se crearon para incentivar el tráfico y el comercio entre el Sotavento veracruzano, el Istmo de Tehuantepec y el corredor de La Ventosa-Chiapas, concentrándonos en los realizados en tres espacios principales: San Gerónimo (hoy Ciudad Ixtepec), San Juan Guichicovi y el embarcadero de Mal Paso (río Sarabia).

Mapa 1. El camino real del sur a fines del siglo XVIII

Fuente: Elaboración propia

Caminos de arrieros en el sureste de México

Entre el Sotavento veracruzano, el Istmo de Tehuantepec y el corredor La Ventosa-Chiapas encontramos un área geográfica de apenas 250 kilómetros de tierra, donde el paisaje y la geografía determinaron en gran medida las actividades económicas, productivas y sociales de los pueblos allí asentados. Hacia el norte el paisaje se caracterizaba por la presencia de pantanos, ciénagas, manglares, sabanas y selvas, mientras que al sur se observaban llanuras, ríos poco caudalosos, lagunas de diversos tamaños e importantes elevaciones geográficas como la Sierra Madre del Sur, los Chimalapas y las montañas de Ocozocoautla (Chiapas).

En el norte florecieron haciendas y estancias agrícolas y ganaderas; la arriería también fue una importante fuente de ingresos para pueblos como los Petapa (Santo Domingo y Santa María), y San Juan Guichicovi, por su cercanía con el embarcadero de Mal Paso y el camino hacia Acayucan y Coatzacoalcos. Como podremos ver más adelante este integraba caminos terrestres y fluviales que se internaban en el Istmo veracruzano, Tabasco y Chiapas en un desplazamiento de tipo circular en el que los embarcaderos jugaron un papel trascendental.

Algunos de los productos fletados en este espacio fueron la sal, la grana cochinilla, el ganado vacuno, caballar y mular, el algodón, los huipiles, la panela, el maíz y la pita (fibra de agave). La agricultura local se concentró principalmente en la producción de maíz y frutos como plátanos, aguacates, batatas, chicozapote, ciruela de tierra, melón de Castilla, calabaza de tierra y de Castilla, naranjas, limones, limas, piña, ají, frijol, algodón y cacao (Machuca, 2007: 60; Solano, 1988: 109).

Las relaciones sociales, económicas y productivas se concentraron en la explotación de cierto tipo de productos, por ejemplo en el área colindante con Chiapas los pueblos se enfocaron en la explotación maderera para surtir los astilleros de La Habana, además de tintes como achiote, grana cochinilla y añil. Siguiendo el camino real Chiapas-Tehuantepec, pueblos como Zanatepec, Niltepec y Tapanatepec despuntaron con la ganadería mayor, mientras que en Juchitán, Ixtepec, Ixtaltepec, Chihuitán, Laollaga y Tlacotepec la arriería, el comercio y los potreros se consolidaron como principales fuentes de trabajo por las ventajas que les daban a los pueblos sus nacimientos de agua, pastizales y áreas de descanso para los animales. Desde estos lugares, caminando hacia Veracruz se hallaban los pueblos de Guichicovi, Santo Domingo, Santa María Petapa y el Barrio, que se dedicaron a la agricultura de maíz, a la producción de panela, añil y aguardiente, además de la arriería (Machuca, 2007: 72-80).

En la ruta Chiapas-Tehuantepec los viajeros debían tomar precauciones durante los meses de julio a octubre porque en este tiempo se presentaban las lluvias, así como de octubre a febrero cuando azotaban los fuertes vientos que eran capaces de arrastrar tanto a personas como a animales. Otros peligros a los que se enfrentaban los muleros eran los ataques de venados, leones, tigres, coyotes, “gatos pintados a manera de tigres”, “gatos negros que tienen las cabezas blancas a manera de micos”, “monos prietos, grades y barbudos”, además de serpientes venenosas como cascabeles y coralillos (Solano, 1988: 117-119).

Las iniciativas que la Corona implementó en la segunda mitad del siglo XVIII se concentraron en fortalecer las relaciones entre el sur de Nueva España y la Audiencia de Guatemala, para lo cual se buscó incentivar la producción local y de exportación, además de mejorar el estado de los caminos. Debido a la escasez de recursos de las cajas locales se prestó especial atención al cobro de derechos de peajes (cobrado a un peajero o viajero por transitar un camino, puente, barca o calzada), la sisa (impuesto sobre géneros comestibles “rebajado a la media”), y el pontazgo (impuesto por cruce de puentes) (Suárez, 2001: 225-226; Diccionario de Autoridades, 2002: 173, 321).

Con estas acciones la Corona buscaba incentivar la entrada de efectivo a las arcas reales, mejorando el control y la vigilancia de las vías, además de atacar el contrabando. Este gran proyecto requería crear estrategias que abarcaran también la modernización de los caminos simplificando el trasiego, reduciendo el tiempo de viaje y el costo de los fletes. Por ello, parte de los ingresos de los peajes debían ser destinados para pagar la mano de obra requerida para los trabajos de mantenimiento y la vigilancia de los caminos, entre otros.[5]

En estas rutas los arrieros de camino real solían fletar textiles de Puebla, grana cochinilla y el ganado de Oaxaca y Chiapas, cacao del Soconusco y añil de Guatemala; a su alrededor se desarrollaron haciendas, ingenios, trapiches, obrajes, molinos, centros agrícolas y ganaderos, además de un gran número de mercados locales y regionales. En el comercio entre Chiapas y el Istmo de Tehuantepec el añil y el cacao tuvieron lugares privilegiados en los mercados, pues aunque eran cultivados en otras áreas el producto centroamericano siempre se consideró de mejor calidad, teniendo por ello más demanda en las ferias y los puertos de Veracruz y Acapulco, así como los mercados y obrajes de México, Puebla y Xalapa (Ortiz, 2020: 197).

La carrera del añil se realizaba entre los meses de octubre y febrero. Durante este tiempo los arrieros iban a las ferias para adquirir productos propios o para ejercer como intermediarios, porque allí podían comprar el tinte más barato, de mejor calidad y sin gravamen; asimismo, podían aprovechar para emplearse como mano de obra estacional en las haciendas y los obrajes. Del cacao, por otro lado, sabemos que esta carrera se realizaba entre los meses de enero y marzo, y que las almendras normalmente provenían del Soconusco, San Antonio Suchitepéquez, Quetzaltenango, Totonicapán, Tecpán y Atitlán (Ortiz, 2020: 208-215; Quiroz, 2014: 40-41).

Entre las carreras mencionadas se tendieron rutas concretas por las que los muleros transitaban, las cuales se encontraban vigiladas por las receptorías de la Real Hacienda ubicadas en las conexiones más importantes de los caminos. Esto dio como resultado que al día de hoy podamos localizar vestigios históricos que den cuenta de las direcciones mayormente utilizadas por los harruqueros de carrera larga. Algunos de estos documentos son los informes de funcionarios públicos y religiosos, proyectos carreteros y mapas. En estos dos últimos nos concentraremos a continuación.

La ruta Chiapas-Guichicovi-Coatzacoalcos

Los productos que entraban desde Guatemala, Chiapas y el Soconusco hacia el Istmo de Tehuantepec y Veracruz marcaron puntos específicos en la ruta del arriero, sobre todo en los espacios utilizados para el descanso, abastecimiento y negociación en la carrera larga. Queda constancia de ello en los informes registrados en centros alcabalatorios como el de Tehuantepec, por ejemplo en el que hizo el administrador Miguel Alarcón en 1778, donde encontramos la siguiente información sobre las distancias de los asentamientos principales en leguas:

Al oriente, Tuxtla, que corresponde al reino de Guatemala y dista 75 leguas de su último pueblo Cintalapa, al primero de aquí, Tehuantepeque, 25. Al poniente el de Nexapa que dista 26 leguas y de su último pueblo San Bartolomé, al primero de aquí Tequisistlán, 14 leguas. Por el sur el de Huamelula que dista de esta 20 leguas, sin poblado alguno en ellas. Por el norte, el de Acayucan que dista de esta 74 leguas y de aquel a Quichicobe [Guichicovi], primer pueblo de aquí por no haber otro hasta el mismo Acayucan 52 leguas, las 40 que se navegan por un río por ser el único camino.[6]

Este documento refiere claramente la importancia de la ruta fluvial de Mal Paso, dato que concuerda con el encontrado en el expediente de la Dirección de Alcabalas de la ciudad de México sobre el estado de los centros alcabalatorios de Acayucan, Oaxaca, Tehuantepec y Xicayán, además del informe sobre el seguimiento dado al flete de un cargamento del “consulado de Guatemala” que iba a Veracruz, a través de la ruta del río Coatzacoalcos. Este camino no solo era de tierra sino que tenía como punto estratégico de desplazamiento el embarcadero del “Paso de Saravia, jurisdicción de Tehuantepec”, desde donde el flete debía ser trasladado a “Tlacotalpa y de allí a Veracruz”.[7]

En el informe sobre el equipaje del consulado de Guatemala se advierte que los arrieros debían cuidar tener en regla sus documentos para evitarse problemas por sospechas de contrabando, sobre todo en la barra de Coatzacoalcos por ser un “puerto abierto con Tabasco y Campeche”, además de los puertos de Huatulco y Puerto Escondido en el Mar del Sur. Sobre estos últimos encontramos que son descritos como 96 leguas de veredas por playas intransitables “para atajo de mulas”, sin pueblos a sus alrededores y donde además se contrabandeaba grana cochinilla, añil y trigo, productos que luego eran enviados al norte de Nueva España por barco.[8]

San Juan Guichicovi se convirtió en un punto importante de la ruta Chiapas-Tehuantepec-Veracruz, sin embargo su localización dentro del área selvática del Sotavento hizo que su camino necesitara frecuentemente mantenimientos como aplanados para combatir los lodazales que allí se formaban, el corte de árboles y el segado de hierbas paralelas a la vía principal. En este derrotero los viajeros humanos y animales se encontraban expuestos a los ataques de animales salvajes y a la picadura de serpientes; por ello el gobierno castellano solicitaba que cada cierto tiempo el pueblo de San Juan le diera mantenimiento.

Cinco documentos que ejemplifican el impacto del factor medioambiental en las actividades de los arrieros son: la causa judicial seguida contra el pueblo de San Juan Guichicovi por haberse negado a participar en el corte de árboles del camino real en 1770; el mapa titulado Ystmo de Tecoantepeque y curso del río Goazacoalcos hecho por el ingeniero militar Diego Panes y con anotaciones de Agustín Crame en 1774; el proyecto presentado por el administrador de rentas unidas de Villa Alta en 1800 para la apertura de una brecha entre Villa Alta y Guichicovi; las tornaguías expedidas por la real aduana de Tehuantepec en 1815 y la revisión del caso del arriero Victoriano Abadía contra la aduana de Ocozocoautla en 1817.[9]

En el primer caso más allá de las diligencias realizadas por el alcalde mayor de Tehuantepec para perseguir y sancionar a quienes se negaron a participar en los trabajos de compostura del camino, observamos cómo se ahonda en los problemas que las lluvias causaban a los viajeros, en el peligro de los ataques de animales a las caravanas, en la urgencia para contratar personas para los trabajos de reparación del derrotero, además de la información que proporciona sobre cómo se pagaban los salarios de los vigilantes de caminos y del “comisionado del real corte de arboladuras”, el cual salía del dinero del “ramo de reales tributos”.[10]

El segundo caso es incluso más descriptivo, pues allí el ingeniero militar Agustín Crame da información sobre las actividades económicas de las áreas entre el embarcadero de Mal Paso y la barra de Coatzacoalcos, los peligros de los caminos y las mejoras que podían realizarse en ellas.[11] De este documento podemos rescatar que desde el camino real de Chiapas el viajero subía por San Gerónimo Ixtepec a Guichicovi, para después llegar al embarcadero de Mal Paso, entre los ríos Sarabia y Malatengo. Desde allí la mercancía era enviada río arriba en barcas y canoas hasta el cerro Guapiloloya, donde después eran cambiadas a balandras y goletas (barcos medianos), que remontaban hacia la barra de Coatzacoalcos. En estos espacios despuntó la explotación maderera de pino, cedro, sauce y guayacán, que eran enviados a los astilleros locales y a los de La Habana.[12]

Desde Coatzacoalcos las mercancías fletadas podían volver a ser cargadas nuevamente sobre los lomos de las mulas para ahora encaminarse al paso real de Tabasco, donde las opciones de desplazamiento nuevamente incluían embarcaderos asentados a lo largo de la corriente del río Grijalva, que desembocaba en Chiapas. En este último lugar dos de los embarcaderos que adquirieron gran relevancia fueron los de Quechula y Chiapa, donde los muleros trasladaban cargamentos de cacao, añil, panela, algodón, mantas, marquetas de cera, achiote, sal, tabaco, naipes, pulque, entre otros productos más (Lee, 1989: 152).

Tanto Panes como Crame recomendaban ensanchar el camino de herradura entre San Gerónimo, Guichicovi y Mal Paso para volverlo transitable para bueyes y carretas de manera que pudiese aumentar el volumen de las mercancías fletadas; también se mencionaba el proyecto de abrir una brecha entre los ríos Miges y Sarabia con el pueblo de Guichicovi para dinamizar el comercio regional. Sin embargo, esto requería explorar el espacio porque hasta ese tiempo era totalmente desconocido, abriendo “caminos por aquellos desiertos” para “determinar con certidumbre la interior disposición de aquel terreno”.[13]

En tercer lugar encontramos el proyecto carretero Villa Alta-Guichicovi promovido por el administrador de rentas unidas de Villa Alta en 1800, quien señalaba las ventajas que podría tener abrir una camino entre su jurisdicción y el del Istmo, a través del Paso del encuentro para mejorar el intercambio entre la Sierra Juárez, Veracruz y Tehuantepec, además de crear una ruta alterna que los arrieros pudieran utilizar cuando el camino de San Juan estuviera inhabilitado por causa de las lluvias.[14]

Los dos últimos documentos señalados abren las ventanas de investigación sobre la continuidad que los arrieros daban a las rutas previamente establecidas y su amplio radio de acción; en este sentido, observemos el caso del arriero don Victoriano Abadía. La primera vez que este nombre aparece es en la partida de guías expedidas por la aduana de Tehuantepec en 1815 donde se señala que el mulero había sido contratado por don Antonio Rodríguez Torres y don José Domingo Yrribaren para trasladar un cargamento de aguardiente catalán proveniente de Tlacotalpan, Veracruz, a Oaxaca para don Antonio Rodríguez Torres.[15]

Este mismo mulero volvería a aparecer nuevamente en la documentación histórica dos años después, en medio de una diligencia que él mismo solicitó a las justicias de Tehuantepec a través de su apoderado don Simón Gutiérrez, “vecino y del comercio de la ciudad de Oaxaca”, para que revisaran la acusación que la aduana de Ocozocoautla (Chiapas) le había hecho por un supuesto caso de contrabando de cacao.[16]

Aunque hace falta mucho más espacio para describir y analizar los detalles del proceso seguido contra el arriero (que al final terminó siendo absuelto al comprobarse que el tasador de la aduana de Chiapas había cometido un error al invertir el número del peso del producto y de precios correspondientes, ocasionado la disparidad con las guías que él venía manejando), su caso ejemplifica perfectamente los espacios de acción que los muleros de carrera larga tenían, pues ya no solo se le menciona trabajando entre Tlacotalpan y Tehuantepec como se señalaba en las guías de 1815, sino que además se agregaba a su itinerario los viajes a Ocozocoautla, Chiapa y Santiago (Guatemala). Como este arriero seguramente existen muchos casos más que todavía no han salido a la luz y que siguen sin ser estudiados.

Mapa 2. Áreas conectadas por la arriería en Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas

Conclusiones

A pesar de los esfuerzos de la Corona para incentivar el tráfico mercantil en el área estudiada, la sucesión de crisis agrícolas, ecológicas y sanitarias ocurridas en las últimas décadas del siglo XVIII, hicieron que proyectos como los que aquí se expusieron quedaran inconclusos. El interés que estas mejoras suscitaron entre las autoridades ha hecho que hasta nuestros días contemos con documentación histórica que permite a los investigadores actuales realizar análisis sobre sus desarrollos y los impactos que pudieron tener en la vida y el trasiego local, regional y a larga distancia.

Conocer los puntos importantes del derrotero que unía Chiapas con la costa veracruzana a través del Istmo de Tehuantepec, permite ver cómo la geografía fue determinante en los pocos cambios que sufrió el circuito a lo largo del tiempo, la longevidad del uso del camino, y las ventajas que los pueblos supieron sacar de las actividades de los arrieros y del comercio en general, afianzando su participación dentro de las dinámicas regionales.

Sin duda alguna aún quedaran pendientes muchas tareas de investigación como la realización de nuevos estudios que se enfoquen en conocer los cambios ocasionados con la apertura y mejoramiento de tramos, la introducción de otros tipos de productos a los mercados, el papel que desempeñaron las receptorías hacendarias en el control y vigilancia de los fletes legales y los de contrabando, así como en el fortalecimiento de las redes de apoyo y trabajo que los arrieros crearon con sus familias, sus amigos y sus compañeros de negocios.

Referencias

Archivos

AGNMX – Archivo General de la Nación de México

AGEO – Archivo General del Estado de Oaxaca

PARES – Portal de Archivos Españoles

Literatura secundaria

Diccionario de Autoridades [edición facsímil] (3 vols.) (2002). Gredos.

Esponda Jimeno, V. M. (2011). Arrieros y caminos de Chiapas. Primera mitad del siglo XX. En Ortiz Herrera, R., y del Carpio Penagos, C. (coords.), Seis ensayos sobre historia de Centroamérica (pp. 141-158). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Flores, T. (1909). Los yacimientos de Tecali (I) de los alrededores de Tequisistlán (estado de Oaxaca). Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 6(1), pp. 67-78.

García, E. (1969). Algunos aspectos climáticos de la región situada al oeste del Istmo de Tehuantepec. Investigaciones Geográficas, 1(2). https://doi.org/10.14350/rig.58833

Gerhard, P. (1991). La frontera sureste de la Nueva España. Instituto de Investigaciones Históricas – UNAM.

González Galeotti, F. R. (2020). Comercio franco y mercaderes en la Carrera de Guatemala (1740-1822) [Tesis de Doctorado en Historia]. El Colegio de Michoacán.

Lee, Jr., T. A. (1989). Rutas históricas de Tabasco y el norte de Chiapas y su relación con los desarrollos culturales tempranos de Chiapas Central. En Ochoa, L. (comp.), Comercio, comerciantes y rutas de intercambio en el México antiguo (pp. 149-178). Secretaría de Comercio y Fomento Industria.

Machuca Gallegos, L. (2007). Comercio de la sal y redes de poder en Tehuantepec durante la época colonial. CIESAS.

Ortiz Díaz, E. (2004). 122 zurrones de cacao a Oaxaca… Un acercamiento al comercio cacaotero entre la gobernación del Soconusco y el sur de la Nueva España en la época colonial. En Anuario 2004 del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (pp. 277-286). CESMECA – Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ortiz Vásquez, D. F. (2020). El camino real del sur en el siglo XVII: arriería y transito comercial entre Oaxaca y la Audiencia de Guatemala [Tesis de Maestría]. CIESAS.

del Paso y Troncoso, F. (1981). Relaciones geográficas de Oaxaca. Editorial Innovasión.

Quiroz, E. (2014). Circulación y consumo de cacao en la ciudad de México en el siglo XVIII. Secuencia, (88), 39-64.

Solano, F. (1988). Relaciones geográficas del arzobispado de México: 1743. Vol. 2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Suárez Argüello, C. E. (1997). Camino real y carrera larga. La arriería en la Nueva España durante el siglo XVIII. CIESAS.

Suárez Argüello, C. E. (2001). De caminos, convoyes y peajes: los caminos de México a Veracruz, 1759-1835. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 21(85), 223-245.

Tejada Bouscayrol, M., y Lee Witing, T. A. (2019). El camino real de los Altos de Chiapas a Guatemala. Editorial Cultura.

- Correo electrónico: zapoteca19@hotmail.com y d.ortiz@ciesas.edu.mx ↑

- Centro Cultural Na Bolom, Fototeca, caja 10, Agrario, selva, chicleros, 122 fotos. ↑

- Arriero, también conocido como harruquero, mulero y remesero. Entendiéndose por flete el “transporte de las mercancías u otras cosas”; por porteo el “conducir o llevar de una parte a otra alguna cosa, por el porte o precio en que se ha ajustado y convenido”; mientras que trasiego como “la obra de mudar las cosas de un lugar a otro” como en el caso de los licores. Diccionario de Autoridades, 2002: 765; Diccionario de Autoridades, 2002: 332, 334. ↑

- Francisco R. González señala un cambio en la ruta Chiapas-Guatemala a raíz del traslado de la sede administrativa de Santiago a Asunción debido a los temblores que destruyeron la primer ciudad. Este trabajo retoma la consideración de que a pesar de estos cambios los arrieros continuaron manteniendo relaciones familiares y laborales en Santiago, preestablecidas desde generaciones atrás (González, 2020). ↑

- Archivo General de la Nación de México, Instituciones coloniales, alcaldes mayores, vol. 2, 569/63, ff. 138-138v, 1770. ↑

- AGNMX, Indiferente virreinal, caja 2616, 7695/46, exp. 046 (alcabalas caja 2616), f. 1, 1778. ↑

- AGNMX, Indiferente virreinal, caja 4072, 9151/6, exp. 006 (alcabalas, caja 4072), ff. 3, 1800. ↑

- AGNMX, Indiferente virreinal, caja 4072, 9151/6, exp. 006 (alcabalas, caja 4072), ff. 3, 1800, ff. 1f-1v. ↑

- AGNMX, Instituciones coloniales, alcaldes mayores, vol. 2, 569/63, ff. 138-138v, 1770. ↑

- AGNMX, Instituciones coloniales, alcaldes mayores, vol. 1, 568/119, ff. 178, 1770; AGNMX, Instituciones coloniales, alcaldes mayores, vol. 2, 569/63, 1770, ff. 138-138v. ↑

- Portal de Archivos Españoles, MP-MEXICO, 302, 1774. En adelante PARES. ↑

- Es importante señalar que el río Malantengo solo podía ser utilizado por canoas durante la época de lluvias, cuando obtenía la corriente suficiente para la navegación en canoas y balsas. ↑

- PARES, MP-MEXICO, 302, 1774. ↑

- AGNMX, Instituciones coloniales, caminos y calzadas, vol. 18, 286/7, exp. 7, ff. 132-139, 1800. ↑

- Archivo General del Estado de Oaxaca, Fondo Tesorería Principal de Oaxaca, sección Real Aduana, Serie Tesorería, Tehuantepec, 1815, Legajo 8, Expediente 9, ff. 25. En adelante AGEO. ↑

-

AGEO, fondo Tesorería principal de Oaxaca, sección Real Aduana de Oaxaca, serie Tesorería, Tehuantepec, 1817, Leg. 8, Exp. 22, f. 2. ↑