Sandra Salgado Jardines[1]

Universidad Nacional Autónoma de México

Las calles de la ciudad de México. Fotografía digital, Sandra Salgado Jardines, 2016

Resumen

Este ensayo es un intento por conocer el panorama general que existe en la literatura especializada sobre las transformaciones que experimentó la ciudad de México a finales del virreinato de la Nueva España y sus implicaciones en la vida cotidiana de los cuerpos. Fue un proceso que se enmarcó dentro de un interés más general de la corona española por tener mayor control político, económico y social sobre sus colonias. Aunque la remodelación de la ciudad no fue dictada por las Reformas Borbónicas, sí se puede leer como un efecto secundario que contribuyó a regular la experiencia en la vida cotidiana con la justificación de cuidar la salud pública. La racionalización de la traza urbana, la zonificación de las actividades en el espacio urbano, el cambio en el acceso al agua potable, los olores a plantas medicinales que comenzaron a impregnar la atmósfera de las calles fueron algunos de los cambios localizados a través de la literatura especializada.

Palabras clave: Ciudad de México, Nueva España, salud pública, vida cotidiana, reorganización.

Introducción

Durante el siglo XVIII y principios del XIX, la ciudad de México experimentó modificaciones que incluyeron desde la reorganización de la traza urbana hasta la aparición de serenos en las calles de la ciudad (Rodríguez, 1996: 40; Salas y Salas, 2005: 935-938). Este no fue un proceso aislado porque en la misma temporalidad la cultura material del espacio doméstico de la élite novohispana revela cambios asociados a la especialización o racionalización del espacio, permitiendo la introducción de prácticas sociales vinculadas a la intimidad y la higiene (Arimura, 2007; Curiel y Rubial, 1999; Salgado, 2024).

El cambio en el espacio urbano se enmarca en un momento donde las ideas ilustradas colocaban la razón y la ciencia como motores del progreso social (Jáuregui, 2008; Rubial, 2010). Al gobierno borbónico no le bastó con gobernar; apostó por organizar, limpiar y moralizar la ciudad como un cuerpo que debía funcionar de manera armónica. La suciedad, el desorden y la enfermedad dejaron de ser simples incomodidades para convertirse en signos de atraso, peligros para la salud pública y obstáculos para el ideal civilizatorio que la corona española buscaba imponer.

Si el análisis del hábitat ha posibilitado conocer algunas de las prácticas sociales que organizaban a la sociedad novohispana, el estudio de la cultura material de la ciudad seguramente también tiene cosas interesantes que mostrar. Por esto, en este ensayo interesa conocer, a través de la literatura especializada, las implicaciones que tuvo la remodelación de la ciudad de México en la vida cotidiana de los cuerpos que la habitaban. En un primer momento se realizará un reconocimiento de los cambios específicos que hubo en la ciudad, posteriormente se presentarán algunas de las ideas que motivaron estos cambios. Finalmente, se concluirá puntualizando cómo la nueva infraestructura afectó la experiencia cotidiana de los cuerpos.

Descripción de la ciudad

Corría el año de 1713, bajo el mandato del virrey Duque de Linares, cuando se dio pie a una de las primeras transformaciones en la Ciudad de México: la ciudad fue dividida administrativamente en nueve cuarteles (Torres Puga, 2013: 36). Cada cuartel fue encargado a un corregidor, seis alcaldes del crimen de la audiencia y dos alcaldes ordinarios. Empero, el número de cuarteles y de encargados de la demarcación territorial cambió a lo largo del siglo (Torres Puga, 2013: 36).

En un principio el establecimiento de cuarteles y administradores reales locales fue un medio para frenar la vagancia y los crímenes, y también para centralizar el poder administrativo de la ciudad. Pensemos en que la segmentación inscribió a los arrabales y los cascos (barrios de indios), al igual que la ciudad española, en cuarteles, dejando atrás las delimitaciones territoriales tradicionales (Contreras, 2024: 63-64; Gortari, 2006: 118; Lucenia, 2006: 158; Torres Puga, 2013: 36). Además, durante el mandato del conde de Fuenclara los cuarteles ayudaron a organizar la recolección de basura y, en el gobierno del primer conde de Revillagigedo, permitieron comenzar a hacer un censo poblacional (Contreras, 2024: 64; Torres Puga, 2013: 43).

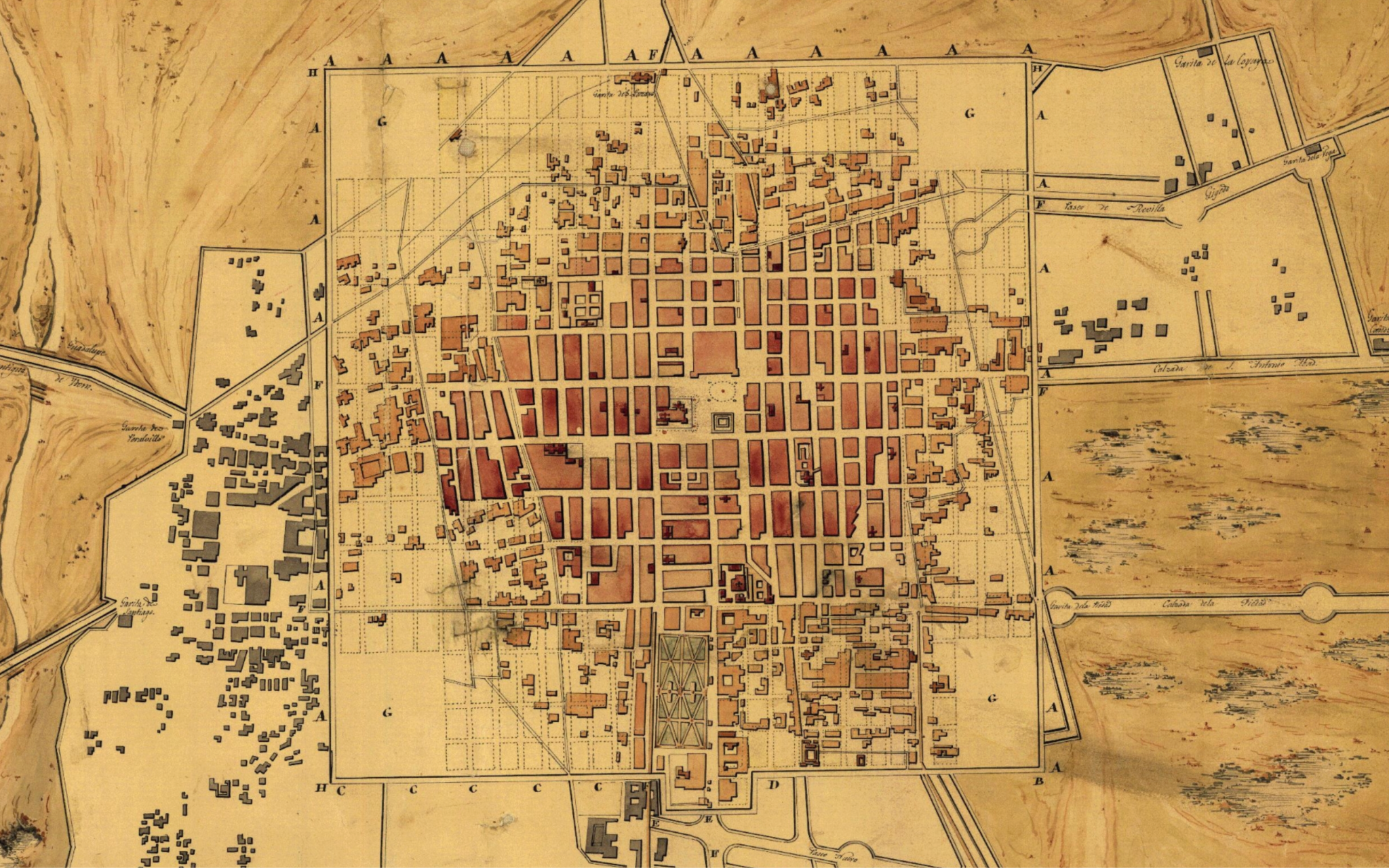

Figura 1. Ignacio Castera. Plano Ygnográfico de la ciudad de México. 1794. 52 x 67 cm.

Figura 1. Ignacio Castera. Plano Ygnográfico de la ciudad de México. 1794. 52 x 67 cm.

Mapoteca Manuel Orozco y Berra

Aunque otros virreyes derramaron tinta sobre los cambios que se debían realizar en el espacio urbano, fue hasta el mandato del virrey Juan Vicente Güames, conde de Revillagigedo, cuando se comenzaron a materializar los planes. Este virrey le encargó a Ignacio Castera, maestro mayor de la ciudad, levantar un plano para “conciliar el mejor orden de policía y de construcción futura” [figura 1] (Lucenia, 2006: 151; Monnet, 1995: 158; Salas y Salas, 2005: 938). La traza propuesta por Castera giraba en torno a dos ejes perpendiculares, bloques ordenados, simétricos y regulares que permitían el movimiento continuo tanto del agua como del aire, tal como se suponía que se preservaría la salud pública (Rodríguez, 1996: 40; Salas y Salas, 2005: 935-938).

Tanto a la organización simbólica de los barrios y la transformación de la traza urbana, se le conoce como la racionalización del espacio. Desde la perspectiva de Monnet (1995) este proceso permitió establecer una mejor organización de las actividades y categorías sociales en el espacio urbano, ya que se pretendía que cada barrio estuviera restringido solo para el desarrollo de ciertas actividades específicas (Vásquez, 1999: 164-165). En el espacio doméstico también se dio un proceso semejante: a cada una de las habitaciones de la casa se le asignó el desarrollo de cierto tipo de actividades (Curiel y Rubial, 1999: 66-67; Loreto, 1999: 60), lo cual contribuyó a delimitar el lugar que cada género, clase y raza ocupaba en la organización social (Salgado, 2024).

La reestructuración de la traza urbana permitió el desarrollo de “conjuntos homogéneos: barrios comerciantes, barrios burgueses, barrios obreros y barrios industriales” (Monnet, 1995). Esto es importante porque desde principios de siglo ya no había una división tan clara entre los barrios de indios y los de españoles (Torres Puga, 2013: 43). Por otro lado, además de contribuir a una lógica higienista, esta distribución beneficiaba el crecimiento económico porque se pudo colocar la infraestructura necesaria para los distintos tipos de intercambios económicos, como carreteras para el transporte de mercancías en las zonas que así lo requirieron (Núñez, 2006: 74).

La Plaza Mayor

A propósito del intercambio económico, la algarabía de sonidos y la diversidad de olores, colores, frutos y vitalidad que desprendía el mercado del Parián durante el siglo XVII —localizado al suroeste de la Plaza Mayor— quedaron completamente extintos a finales del XVIII (León, 2004: 23-24; Lucenia, 2006: 151). Los olores a guajolotes, patos, cerdos o a guisado de ajolote lagunero (en tiempos de vigilia) comenzaron a percibirse como nauseabundos y antihigiénicos. De hecho, fue necesario reubicar los 180 puestos y cabañitas que conformaron este mercado a la explanada del Volador durante la administración del segundo conde de Revillagigedo (Lucenia, 2006: 151; Monnet, 1995).

Probablemente durante esta época la Plaza Mayor poco a poco comenzó a lucir desértica. La reforma urbana también desapareció la fuente donde se surtían de agua tanto comerciantes como vecinos pobres, pues se consideró insalubre, dado que la misma agua que recogían los aguadores para vender a las casas era utilizada para lavar los pañales sucios de las infancias (León, 2004: 22). Al quitarla, la plaza fue nivelada y empedrada (Contreras, 2024: 66; Lucenia, 2006: 151; Monnet, 1995).

Las calles

De acuerdo con lo que deja ver la literatura especializada, hubo un cambio significativo en los olores que inundaban la ciudad. Comenzó a circular la idea de que lo aromático podía ayudar a contrarrestar el aire viciado o con miasmas[2] de la ciudad, relacionado con la producción de enfermedades (Rodríguez, 1996: 41). Por ejemplo, en las calles alrededor de la Plaza Mayor, desde mediados del siglo, se suplantó el olor a puercos, perros, sangre y heces fecales con el olor a vinagre alcanforado y plantas quemadas (Rodríguez, 1996: 41). De hecho, los señores ilustrados de la alta sociedad solían tener almohadillas “dispensadoras de sanos olores” para protegerse.

La experiencia de caminar por las principales calles de la ciudad de México, como San Francisco y Plateros, también se transformó gracias a su pavimentación con piedra de huevillo, o guijarros de río (Lucenia, 2006: 155; Sánchez, 2000: 16). Este pequeño detalle evitó que la gente quedara atrapada en medio de remolinos de polvo desértico del lago de Texcoco y los restos del carbón que se utilizaba en los locales comerciales (Contreras, 2024:67). Los tiempos en que los vecinos debían echar agua en la calle para evitar este fenómeno eventualmente quedaron en el pasado.

Las entrañas del empedrado, en un principio, se transformaron en las contenedoras de unas de las arterias más importantes de la ciudad: el suministro de agua potable y el drenaje (Contreras, 2024: 69). Posteriormente, la red hidráulica fue relocalizada en los perímetros de las calles y protegida con lo que ahora conocemos como banqueta, ya que el peso de los carruajes rompía las tuberías (Contreras, 2024: 69). Esta fue una de las obras de infraestructura en la que más dinero se invirtió, pues se tuvo que construir toda una red hidráulica que reemplazara a las fuentes públicas conectadas a acueductos donde la gente se surtía de agua potable (Contreras, 2024: 68). El cambio en el suministro del agua resultó urgente porque una de las situaciones más preocupantes para el gobierno era que estas fuentes solían estar contaminadas por diversos residuos y se volvían un foco de infección para la población.

Las antiguas acequias que interconectaban todas las calles de la ciudad desde la época prehispánica también fueron sujetas a diversas reformas. No obstante, en la literatura consultada no está claro qué pasó con ellas. De acuerdo con Contreras (2024: 66), algunas acequias fueron enterradas porque se les relacionaba con las inundaciones de la ciudad. Además, dado que la gente tiraba el excremento de las bacinicas y la sangre de los animales proveniente de las carnicerías en ellas, convirtiéndolas en un caldo de cultivo de enfermedades, se volvió menester eliminarlas.

La gestión del excremento y la basura

En el año de 1775 Antonio María Bucareli dictó una serie de ordenanzas en las que refrendaba el bando con los 21 artículos expedidos por el anterior virrey, el marqués de Croix (Salas y Salas, 2005: 933). Algunas estaban enfocadas en evitar la contaminación de las acequias promoviendo una nueva manera de gestionar la orina y los excrementos. Desde este momento, se incitó a la élite a hacer uso de letrinas para que se evitara tirar los restos de las bacinicas en las acequias (Salas y Salas, 2005: 933). De acuerdo con Lucenia (2006), también comenzaron a pasar carros como los de la basura que se llevaban las heces fecales.

Las ordenanzas también exigían que cada casa tuviera su propio depósito de basura y todos los residuos debían ser dejados ahí. Esto incluía los desechos de los artesanos que rentaban las accesorias en la parte baja de las casas nobles (Salas y Salas, 2005: 934). Por su parte, el gobierno se encargó de crear un sistema de recolección de basura y tiraderos en la periferia de la ciudad (Contreras, 2024: 71; Lucenia, 2006: 154).

Los faroles y los serenos

Otra conquista importante sobre las calles de la metrópoli fue la apropiación de los espacios urbanos durante la noche. Algunos dueños de pulperías y bodegones y mercaderes fueron orillados a colocar faroles fuera de sus negocios; otros pagaban aranceles al cabildo para su mantenimiento (Lucenia, 2006: 154). Más allá de que se tratara de un acto de buena voluntad, invirtieron en esto porque para el gobierno la iluminación era un “asunto de policía” (Lucenia, 2006: 155). Algunos habitantes de la ciudad recibieron los faroles en las calles de forma brusca, provocando que se les colocara vigilancia para que no los rompieran (Lucenia, 2006: 151). Los serenos fueron un cuerpo de seguridad que estaba cerca de los faroles para evitar dichos “accidentes”. Se volvieron testigos de lo que acontecía cotidianamente en la ciudad y anunciaban cada que había cambio de hora (Contreras, 2024: 75).

La Alameda

La vigilancia en la ciudad aumentó, sobre todo en espacios como la Alameda, que fue revestida de jardines y fuentes con esculturas del panteón griego (Lucenia, 2006: 152). La totalidad de la Alameda fue cercada y los guardias se encargaron de impedir la entrada a “gente de manta o frazadas, mendigos, descalzos, desnudos o indecentes” (Lucenia, 2006: 152). Los guardias también se encargaron de ordenar el tráfico dentro del parque, pues los senderos de la Alameda se volvieron una pasarela de carruajes para la crema y nata de la sociedad novohispana. Era su espacio de ocio y el lugar donde se daban sus encuentros sociales. A la gente que iba a pie se le miraba como parte del “vulgo”. (Contreras, 2024: 73; Lucenia, 2006: 165).

El trasfondo del cambio

Como se ha señalado a lo largo de este ensayo, la transformación urbana de la ciudad de México en el siglo XVIII formó parte de una reorganización de diversos ámbitos en la sociedad novohispana. Las Reformas Borbónicas, fabricadas por pensadores que tenían a la ciencia y la razón por brújula, fueron uno de los principales instrumentos que ayudaron a la corona española a tener mayor control político y económico sobre sus territorios en el “Nuevo Continente” (García, 2008: 184; Jáuregui, 2008: 197).

Figura 2. Pedro Arrieta. Plano de la Ciudad de México. Óleo sobre tela. 1737.

Figura 2. Pedro Arrieta. Plano de la Ciudad de México. Óleo sobre tela. 1737.

Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec

Aunque la nueva planeación urbana de la ciudad de México también fue influenciada por principios ilustrados (Contreras, 2024: 64), se podría decir que sobre todo fue un producto indirecto de la corona española, o bien un complemento a las Reformas Borbónicas (Moya, 2009: 94). Las modificaciones urbanas corrieron bajo el cobijo de los programas de obras públicas de algunos virreyes, quienes se enfrentaron a la poca solidaridad por parte de autoridades locales como la Audiencia, el cabildo catedral y el cabildo de la ciudad (Sánchez, 2000: 19). Aunque no debemos olvidar a sus principales aliados como el Real Tribunal del Protomedicato y la Junta de Policía (Rodríguez, 1996: 52).

El interés de los virreyes por realizar cambios en la materialidad de la ciudad estuvo vinculado a opiniones semejantes a las de la prensa y las crónicas de viajeros que comenzaron a circular en las últimas décadas del siglo XVIII (Contreras, 2024: 71; Lucenia, 2006: 166). Las principales críticas que los periódicos hicieron sobre la ciudad giraron en torno a la suciedad y la falta de higiene en las calles (Lucenia, 2006: 166).

Los viajeros señalaron los olores nauseabundos, la inseguridad y la anarquía que había en la ciudad (Moya, 2009: 93). Monnet (1995) ha señalado como sorprendente el cambió que hubo en la percepción que se tenía sobre la ciudad, porque a principios de siglo era frecuente encontrar en la literatura elogios, por ejemplo, de la amplitud de sus calles.

La nueva valoración de las condiciones de la capital de la Nueva España se ha vinculado a una posible equiparación con los modelos urbanísticos desarrollados en Francia y España (Salas y Salas, 2005: 933). Allí, el desarrollo de los valores del naciente proyecto de la sociedad moderna dio lugar al urbanismo neoclásico y los comienzos del urbanismo funcionalista (Monnet, 1995). La unidad, la regularidad, la simetría, la proporción y la perspectiva, retomados de los tratadistas clásicos, comenzaron a caracterizar el ordenamiento del espacio urbano. En comparación, la traza de la capital de la Nueva España presentaba irregularidades —como se puede ver en el Plano de la Ciudad de México realizado en 1737 por Pedro Arrieta (figura 2)—, sobre todo en los barrios lejanos al cuadro principal de la ciudad donde las calles eran más angostas y por lo tanto relacionadas con lo insalubre (Moya, 2009: 94; Gortari, 2002: 127).

Los criterios estéticos del urbanismo neoclásico no solo respondieron al interés por embellecer las ciudades, sino que se volvieron símbolos de una organización del espacio que contribuía a preservar la salud pública. El urbanismo neoclásico fue el resultado de poner los saberes científicos al servicio del progreso social, como anhelaba el proyecto ilustrado. Es decir que, al igual que otras áreas del saber, el urbanismo se interesó por contribuir a solucionar problemáticas que se presentaban cotidianamente en la ciudad basándose en teorías científicas (Rodríguez, 1996: 14).

Las epidemias fueron un problema recurrente desde la llegada de los españoles al continente, sin embargo, fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII que los médicos comenzaron a ver la dimensión social como un área de oportunidad para prevenir las enfermedades (Rodríguez, 1996: 28). Gracias a ello, surgieron teorías como la aerista que consideraban al ambiente físico y social como causante de enfermedades, pues ahí las miasmas viciaban la atmósfera y producían enfermedades en los individuos (Rodríguez, 1996: 37). Las miasmas podrían surgir por diversos factores como el lodo, el agua estancada, sepulturas mal hechas, materia fecal, acumulación de basura o cualquier materia orgánica en descomposición (Rodríguez, 1996: 38).

La teoría circulacionista también influyó de forma significativa para que fuera prioritario invertir en el fomento de la higiene a través de la planeación del espacio urbano. Esta perspectiva se relacionaba con el descubrimiento de William Harvey, quien demostró que la sangre circulaba constantemente en el cuerpo y el corazón fungía como una bomba que contribuía a su esparcimiento (Salas y Salas, 2005: 929). A partir de estas ideas científicas, comenzaron a elaborarse descripciones de la sociedad mediante metáforas antropomorfizantes, en las que cada institución o elemento urbano era equiparable con un órgano del cuerpo humano (Monnet, 1995; Salas y Salas, 2005: 929). En ese esquema simbólico, el rey se concebía como la cabeza, mientras que la ciudad figuraba como el corazón del cuerpo (Alliés, 1980 citado en Monnet, 1995), de modo que su cuidado era de importancia para asegurar el correcto funcionamiento del resto del conjunto o de lo contrario podría

“contamina(r) a los organismos subordinados que viven en simbiosis con ella, es decir a los habitantes, cuya enfermedad se manifiesta en todos los síntomas de la violencia y de la inmoralidad”. Esto se vuelve la base para decir que “la miseria urbana es la madre de todos los vicios”. (Monnet, 1995)

El nexo entre la ciudad y el funcionamiento del corazón, y la teoría aerista, se volvieron la base para procurar el movimiento del aire y el agua en las urbes (Salas y Salas, 2005: 929). Es decir, si lo contrario a los insalubre era el movimiento, los residuos que no se movían se volvían un factor de incubación, transmisión y “propagación de los males y los vicios morales de una sociedad” (Salas y Salas, 2005: 930). Con este argumento se justificó la estructuración de una traza urbana más geométrica y lineal para la ciudad de México.

De acuerdo con la literatura consultada, se pensaba que la falta de movimiento fluido dentro de la ciudad no solo afectaba la salud física del cuerpo sino también la moral (Lucenia, 2006: 150). Sin embargo, desde mi percepción esa relación no es tan explícita. Por ejemplo, Monnet (1995) señala que la limpieza de las ciudades estaba relacionada con la limpieza moral, pues se consideraba que “lo limpio es también lo puro, lo que se ajusta al orden establecido, ya sea este orden de la naturaleza o de la sociedad humana” (Monnet, 1995). En otras palabras, la limpieza en la ciudad también estaba vinculada con la adhesión al orden social establecido.

De acuerdo con Ortega (2025) en esta época la moral estaba ligada a las costumbres, pero su campo de acción estaba en transformarlas, pues se les consideraba arcaicas. Con la reorganización urbana tanto el monarca como los funcionarios públicos y los criollos ilustrados asumieron un papel como moralizadores que debían enseñar al pueblo las obligaciones naturales y civiles basadas en principios racionales que contribuyeran a la felicidad social (Lucenia, 2006: 150; Ortega, 2025). A través de este nuevo rol del gobierno, los religiosos ya no eran los únicos que se encargaban de instruir la moral (Ortega, 2025). Sin embargo, los principios morales seguían relacionados con el pensamiento religioso, en tanto que solo fueron traducidos al campo de lo civil, incorporando valores como el amor a la patria, el respeto a las leyes y la búsqueda de la prosperidad y la riqueza del reino (Ortega, 2025).

La reforma urbana no solo se enfocó en el cambio de la cultura material, también surgieron reglamentos y órdenes que regulaban el comportamiento en la vida cotidiana de las personas, tanto en el ámbito privado como en la disciplina pública (Contreras, 2024: 65; Lucena, 2006: 130). Por ejemplo, durante el gobierno del segundo conde de Revillagigedo, se le ordenó a los carniceros no dejar los restos de animales fuera de sus carnicerías. En su lugar, los excrementos y la sangre debían de arrojarse al campo, para evitar fomentar las miasmas (Rodríguez, 1996:45 y 210-211).

Conclusiones

A lo largo de este ensayo pudimos ver que la reforma urbana a finales del virreinato estuvo atravesada por un cambio de paradigma en el que la salud pública se volvió un eje central para planear la experiencia en el espacio urbano. La preservación de la salud de los cuerpos se volvió tan relevante que las reformas contribuyeron a modificar las prácticas culturales en la vida comunitaria que los ponían en riesgo. Pensemos, por ejemplo, en que las personas de la élite dejaron de acceder al agua potable en fuentes comunitarias y conectaron sus residencias a la red hidráulica que iba bajo las banquetas.

No obstante, es evidente que la remodelación de la ciudad tuvo impactos multidimensionales; en el caso del agua, podríamos señalar que la nueva forma en la que se accedía a este recurso produjo una conciencia individualizada de su uso, así como una mayor desconexión de los procesos que permitían que el agua pudiera ser utilizada en la vida diaria. Además, se marcó más la diferencia en el acceso al agua pues, probablemente, solo las personas de la élite llegaron a estar conectadas a la nueva red, mientras que el resto de la población se siguió abasteciendo en las fuentes.

Otro ejemplo es el cambio en la traza de la ciudad, que hizo las calles más simétricas y amplias; la racionalización del espacio nos habla de una actitud en la que el ser humano ya no habitaba a merced de la naturaleza, sino con la capacidad de guiar la dirección, tanto del agua, como del aire. Desde luego la delimitación administrativa de los barrios y el tipo de actividades que ahí se podían realizar marcó el lugar que cada grupo social debía ocupar en la urbe, como se vio con el caso del mercado: la reorganización del espacio expulsó a ciertas identidades de ciertas partes de la ciudad. Este proceso también se puede leer como una traducción del interés de la corona borbónica de tener mayor control sobre sus súbditos, incluso en el ejercicio de sus vidas cotidianas.

Por otro lado, puede afirmarse que efectivamente hubo un cambio importante en la estética, o percepción y experiencia sensible de la metrópoli novohispana. Este cambio no se limitó a la dimensión visual, sino también abarcó los ámbitos olfativo, auditivo y kinestésico, transformando incluso la noción misma de lo que se consideraba un olor agradable: aquello que antes se consideraba “normal”, como los olores en el mercado, a finales del virreinato se comenzó a valuar como nauseabundo. Finalmente, la transformación estética de la ciudad no solo se sustentó en un interés por el deleite visual, fue un proceso que fue de la mano con generar un ambiente óptimo para la salud de los cuerpos.

Referencias

Arimura, R. (2007). El concepto de “privacidad” en occidente y la función de los biombos y mamparas en el interior de la casa del conde de Xala en el siglo XVIII. Hispánica, 2007(51), 126-146. https://doi.org/10.4994/hispanica1965.2007.127

Contreras, A. (2024). Las Reformas Borbónicas y su impacto en la vida pública y privada de los habitantes de la Ciudad de México. En E. García Casillas y A. Jiménez Vaca (coords.) Arquitectura y vida cotidiana en México como dimensión cultural (pp. 63-80). Navarra.

Curiel, G. y Rubial, A. (1999). Los espejos de lo propio: ritos públicos y usos privados en la pintura virreinal. En G. Curiel, F. Ramírez, A. Rubial, A. Velázquez (eds.), Pintura y vida cotidiana en México (pp. 33-76). Fomento Cultural Banamex / Conaculta.

Gortari, H. (2002). La Ciudad de México de finales del siglo XVIII: Un diagnóstico desde la «ciencia de la policía». Historia Contemporánea, (24), 115-135.

Jáuregui, B. (2008). Las Reformas Borbónicas. En P. Escalante Gonzalbo, B. García Martínez, L. Jáuregui, J. Z. Vázquez, E. Speckman Guerra, J. Garciadiego y L. Aboites Aguilar, Nueva historia mínima de México ilustrada (pp. 197-243). Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal / El Colegio de México.

León, M. C. (2004). A cielo abierto. La convivencia en plazas y calles. En A. Rubial (coord.), Historia de la vida cotidiana en México. Tomo II. La ciudad barroca (pp. 19-45). El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica.

Loreto López, R. (1999). La casa y la educación familiar en una ciudad novohispana. Los hogares poblanos del siglo XVIII. En P. Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familia y educación en Iberoamérica (pp. 57-81). El Colegio de México.

Lucena, M. (2006). A los cuatro vientos. Las ciudades de la América Hispánica. Fundación Carolina. Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos / Marcial Pons, Ediciones de Historia.

Monnet, J. (1995). Higienismo y funcionalismo al servicio del progreso. En Usos e imágenes del centro histórico de la ciudad de México (pp. 223-253). Centro de estudios mexicanos y centroamericanos.

Moya, A. (2009). La ciudad de México durante el Porfiriato, 1876-1911. Revista Herencia, (22), 89-120.

Ortega, F. (2025). Moral y virtud, senderos que se bifurcan. Virreinato de Nueva Granada 1770-1808. Historia Mexicana, 74(4), 1597–1630. https://doi.org/10.24201/hm.v74i4.4922

Rodríguez Pérez, M. E. (1996). Salud pública en la Ciudad de México en el siglo XVIII [Tesis de doctorado]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Salas, M. y Salas, M. E. (2005). El urbanismo neoclásico y la salud pública en la Ciudad de México. Estudios de Antropología Biológica, 12(2), 927-941.

Salgado Jardines, S. (2024). La casa del tercer conde de Sierra Gorda: Una reflexión de género en torno al espacio doméstico de los siglos XVIII y XIX [Tesina de especialidad]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Sánchez de Tagle, E. (2000). La remodelación urbana de la ciudad de México en el siglo XVIII. Una crítica de los supuestos. Tiempos de América, (5), 9-19. https://raco.cat/index.php/TiemposAmerica/article/view/105051

Staples, A. (2014). Espacios transformados: el impacto de la reconfiguración urbana de la ciudad de México en el siglo XIX. En P. Gonzalbo Aizpuru (ed.), Espacios en la historia. Invención y transformación de los espacios sociales (pp. 195-208). El Colegio de México.

Torres Puga, G. (2013). La ciudad novohispana. Ensayo de su vida política (1521-1800). En A. Rodríguez Kuri (coord.), Historia política de la Ciudad de México (desde su fundación hasta el año 2000) (pp. 67-158). El Colegio de México.

Vásquez Meléndez, M. A. (1999). Los espacios recreativos dentro de la reforma urbana de la Ciudad de México, durante la segunda mitad del siglo XVIII [Tesis de doctorado]. El Colegio de México.

- Correo electrónico: sandssalgado@gmail.com ↑

-

“Se concebía que éstos eran efluvios malignos que se desprendían de cuerpos enfermos, de materias corruptas o de aguas estancadas […] En el Periódico de la Academia de Medicina, también del siglo XIX, se afirma que los miasmas son contagios gaseosos; es decir, materias o sustancia que se hallan en estado de descomposición y que ocasionan una enfermedad. Los miasmas pútridos, emanados de cuerpos enfermos o en estado de descomposición, al ser inhalados por el organismo producían enfermedades debido a que rompían el equilibrio de fuerzas internas” (Rodríguez, 1996: 44-46). ↑