Itzel Rubi Díaz Tinoco[1]

Secihti- CIESAS Peninsular

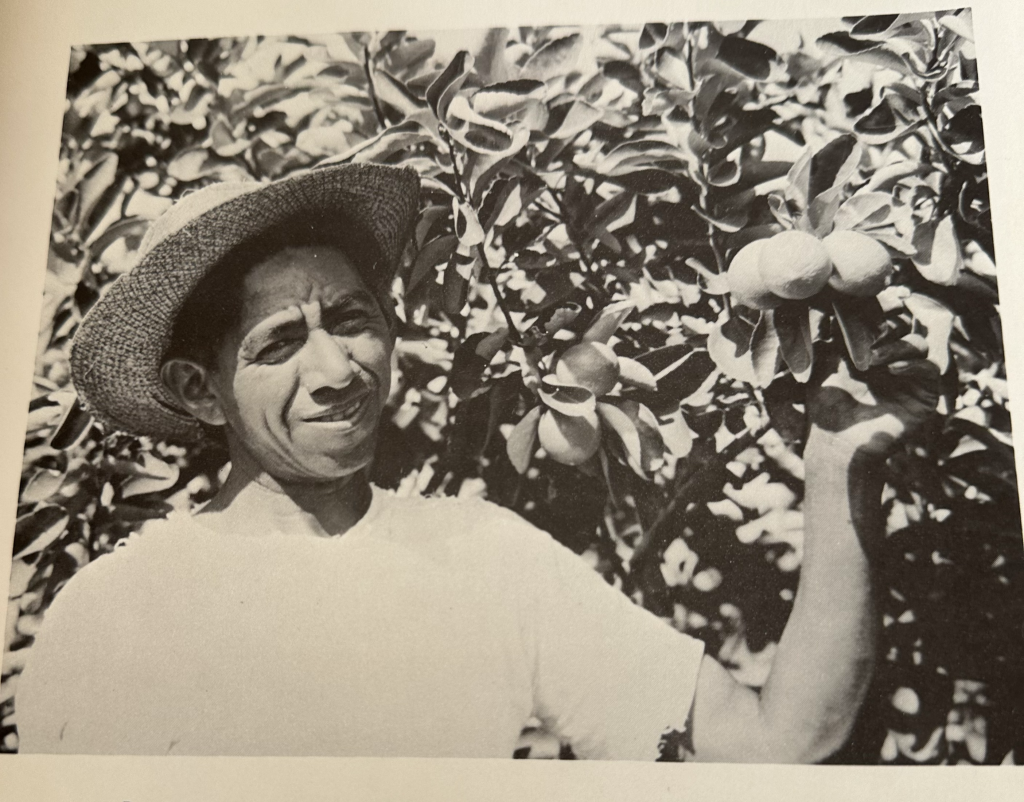

Imagen del Fifth Annual Report. Agricultural Researcher Center, Hacienda Yokat, Yucatán, 1971. Biblioteca Yucatanense

Resumen

El presente texto tiene como objetivo aportar a la historia económica de la península y el Caribe por medio del análisis de la influencia del pensamiento económico en la reconfiguración de la política pública yucateca, sobre todo la que se refiere a la cuestión agraria observada en la producción del ejido, el comercio y el abasto de productos primarios durante el siglo XX, particularmente dentro del periodo que se enmarca en la transición del paradigma de Estado benefactor hacia el que se conoce como Estado de bienestar. Para el análisis se recurrió al escrutinio de informes oficiales de gobierno de tres periodos particulares: el primero de 1958 a 1964, correspondiente a la gubernatura de Agustín Franco Aguilar, el segundo, de Luis Torres Mesías, de 1964 a 1970, y el tercero de Carlos Loret de Mola, de 1970 a 1976, encontrados en el Archivo Histórico de la Biblioteca Yucatanense.

Palabras clave: Ejido, Producción Agrícola, Abasto, Independencia Alimentaria, Maíz.

Introducción

Cuando se habla de periodos específicos de la política económica en México durante el siglo XX se pueden ubicar momentos diferenciados según convenga. Por ejemplo, al impulso industrial derivado del impacto de problemáticas extranjeras (particularmente estadounidenses) en el abasto de productos secundarios en México, se le conoce como Industrialización por Sustitución de Importaciones. Por otro lado, cuando se habla del periodo en donde se alcanzó una estabilidad económica con poca o nula inflación a mediados del siglo XX, se le conoce como Milagro Mexicano.[2] En nuestro caso, nos concentramos en el análisis de la producción del ejido y el abasto durante dos momentos también diferenciados, que hacen referencia a la política económica redistributiva llevada a cabo por el gobierno federal, aunque algunas veces suele tomarse como uno solo. Estos son el Estado benefactor y el Estado de bienestar. El primero caracterizado por la búsqueda del desarrollo del campo a través de la compra garantizada de la producción agrícola nacional y el control de precios de la canasta básica, y el segundo, nacido en parte como consecuencia de factores económicos internacionales que detonaron en la pérdida de la atención gubernamental hacia la producción agrícola, preponderando la actividad industrial y el bienestar del sector urbano, limitando la compra de bienes agrícolas nacionales en favor de la importación de granos y productos del campo, dejando de lado la idea de independencia alimentaria, y desvaneciendo paulatinamente el control de precios. Asimismo, se debe señalar que, en el primer caso, la política contempla la universalidad en su quehacer público, mientras que, en el segundo caso, la política pública se vuelve sectorial. Además de ello, el Estado benefactor va a contemplar una idea determinante que conjunta valores revolucionarios llevados a la práctica como la promoción de la independencia alimentaria, mientras que el Estado de bienestar comienza una apertura hacia la idea de los beneficios económicos de la compra de granos del exterior. Una vez referido lo anterior, la periodización a nivel nacional que contempla ambos momentos se puede ubicar en tres periodos presidenciales, el primero el de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964, el segundo de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, y el tercero de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976.

Antecedentes

Cuando se habla de política agraria es necesario contemplar tres elementos sustanciales: la producción, el abasto y la propiedad de la tierra. Para el caso yucateco, este último punto toma sus propias particularidades, cuestión que además repercute en los dos primeros elementos. La propiedad de tierra en Yucatán en el siglo XX, al igual que en el resto del país se vio trazada por la instauración del ejido como medio de resarcimiento al campesinado y la masa indígena, que había visto sus posibilidades de obtención de tierra reducidas en favor de las grandes concentraciones de las haciendas, antes de la Revolución Mexicana (Díaz, 2024). En ese momento la producción agrícola de Yucatán se concentraba principalmente en el monocultivo del henequén, el cual alcanzó suma relevancia para la economía yucateca y nacional. Esto significó que los hacendados, aprovechando de la lejanía con el centro del país, no tomaran acción inmediata sobre la política de reparto, lo que sirvió para que, hasta mediados de los años 30 del siglo XX, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, llegara a la entidad para hacer efectiva dicha política (Lapointe, s. f.). Si bien no toda la producción correspondía al henequén, ésta sí representaba una diferencia productiva con respecto a la zona maicera. Además, los altibajos en los precios del henequén llevaron a los gobernantes a impulsar la producción de otro tipo de cultivos.

Directrices de política agraria, Yucatán siglo XX

A mediados del siglo XX, el problema del déficit de producción agrícola en Yucatán se convirtió en tema de interés para la política del estado. Para la fecha, las zonas productoras se dividían en cuatro: 1) la henequenera, en el centro y occidente del estado, 2) la maicera, ubicada al oriente del estado con cultivo de temporal en el 99% del suelo, 3) la zona sur, con poca actividad agrícola hasta ese momento y 4) la zona boscosa, en los límites con campeche (Marentes, 1951).

Para el caso del consumo, al igual que en toda la región mesoamericana, el maíz resultaba el elemento sustancial de la alimentación. Si bien, el suelo yucateco ofrece la posibilidad de obtener el maíz en el traspatio de la mayoría de las zonas referidas, su producción a mayor escala se concentró principalmente en el oriente, cuya tierra arcillosa, como señala Marentes, no era adecuada para el cultivo del henequén. El déficit del insumo obligaba a la importación del grano, ya que para la primera mitad del siglo XX se calculaba que la capacidad de consumo de maíz del estado de Yucatán era de 95,000 toneladas anuales, mientras que el promedio de producción oscilaba alrededor de las 60,000 toneladas. En las siguientes tablas se aprecia la producción y la importación del grano.

Tabla 1: Cultivo y producción maicera

|

Año |

Superficie cultivada | Producción en toneladas |

|

1945 |

47 913 | 48 589 |

|

1946 |

66 447 | 57 581 |

|

1947 |

87 389 |

87 452 |

| 1948 | sin datos |

sin datos |

| 1949 | 48 436 |

50 695 |

| 1950 | 85 177 |

67 518 |

Fuente: Elaboración propia con información de Marentes, 1951 (Departamento de Estadística del Estado)

La baja producción de maíz propició un temprano ingreso de granos del exterior como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 2: Importación maicera nacional y extranjera en toneladas

|

Año |

Vía Campeche | Puertos nacionales | Puertos extranjeros |

Total |

|

1945 |

9 315 | 5 292 | 1 683 | 16 290 |

| 1946 | 4 678 | 1 | 2 |

4 681 |

|

1947 |

5 469 | 2 093 | 1 | 7 563 |

| 1948 | 4 258 | 21 | 6 |

4 285 |

|

1949 |

6 141 | 6 285 | 2 | 12 428 |

| 1950 | 8 200 | 9 459 |

17 659 |

Fuente: Elaboración propia con información de Marentes, 1951 (Departamento de Estadística del Estado)

En cuanto a la producción de otros cultivos y productos importados al estado de Yucatán para la medianía del siglo XX (1950) nos encontramos con los siguiente:

Tabla 3: Otros cultivos e importaciones

|

Producto cosechado |

Superficie cultivada en hectáreas | Producción en toneladas | Producto importado | Toneladas |

|

Maíz |

64 581 | 50 695 | Maíz | 17 659 |

|

Frijol |

8462 | 3168 | Frijol |

5427 |

|

Cacahuate |

570 | 561 | Café |

50 |

|

Calabaza |

8989 | 7873 | Cebada |

1055 |

|

Camote |

915 | 1904 | Cebolla | 1021 |

| Chile seco | 721 | 848 | Cacao |

266 |

| Tomate | 211 | 457 | Harina |

1529 |

|

Tabaco |

55 | 65 | Arroz |

964 |

|

Yuca |

212 | 580 | Papa | 710 |

|

Salvado |

316 |

|||

| Trigo |

13 602 |

Fuente: elaboración propia con información de Marentes, 1951 (Departamento de Estadística del Estado)

El problema de la falta de producción para satisfacer las necesidades locales, y, por lo tanto, la necesidad de importación agrícola fue tema de discusión entre los interesados. Para Marentes (1951), había algunos factores a destacar como causales del problema, algunos de ellos eran el factor hídrico, la concentración de población en la zona henequenera, la falta de crédito agrícola y falta de sustento técnico. No obstante, entre 1920 y 1960, la zona sur del estado pudo diversificar su producción hacia los cítricos, a la par del decrecimiento de la participación económica del henequén. El Plan Chaac se convirtió en la forma en la que el Estado intervino en la generación de cultivo de riego. De 1950 a 1975, el Plan Chaac estableció 4,317 ha. de riego beneficiando sobre todo a la producción citrícola, las hortalizas y el maíz. Este proyecto tenía como fin la alternativa a la siembra de temporal y la posibilidad de diversificar la producción agrícola de ejidatarios y pequeños productores. Para llevarlo a cabo algunos técnicos fueron enviados a Israel para aprender técnicas de riego, sin embargo sus conocimientos no pudieron ser aplicados por la diferencia ambiental. La inversión inicial del proyecto fue de $35,500,000 más otros $9,000,000 para cambiar los motores viejos que utilizaban el diesel en lugar de la electricidad. Los participantes que auspiciaron el proyecto fueron el Banco Interamericano para el Desarrollo quien aportó un crédito por el 50% del costo, mientras que organismos como la CFE, el Banco Agrario de Yucatán y el Banco Agropecuario del Sureste participaron con el otro 50%, en donde la meta final era la producción de cítricos para exportación a los Estados Unidos (Villanueva, 1990). Como paréntesis hay que mencionar el simbolismo que alberga el nombre de Plan Chaac, puesto que este representa a la deidad maya de las aguas que caen del cielo, parte de la descripción de Barrera (1962) lo señala como el grande que enseñó la agricultura, que protege a la comunidad y los cultivos.

Entre modelos económicos

Como se mencionó con anterioridad, el periodo entre los modelos económicos que se contemplan en el análisis es entre 1958 y 1976. Durante estos años, las directrices de política pública encaminadas al sector agrario fueron perceptibles en Yucatán, a partir de la problemática causada por la baja demanda de henequén. En un mensaje en 1957 al pueblo yucateco, el entonces candidato a la gubernatura Agustín Franco Aguilar señaló a la industria henequenera como “la única verdadera fuente de riqueza” y propuso entre otras acciones la delimitación de la zona maicera y henequenera. Es decir, se seguía contemplando la continuidad de la producción henequenera pero también se apuntaba al autoabastecimiento de productos esenciales como el maíz, con la idea de independencia alimentaria. Apuntó a la necesidad de la diversificación de la producción agrícola poniendo como principal objetivo el aumento de la producción de maíz por medio de la mejora técnica y del apoyo del gobierno federal (Franco, 1957). Ya como gobernador, en su primer informe de gobierno, Franco pudo señalar un aumento significativo en la producción de henequén, la cual pasó de 400,000 pacas anuales a 658,000, de las cuales 449,000 fueron producción ejidal. Asimismo, se señaló la implementación de semillas de maíz híbrido mejorado en los municipios maiceros del estado (Franco, 1959).

En el segundo informe de gobierno se hizo notar un aumento en la producción de henequén respecto al año anterior: 717,328 pacas, de las cuales 484,482 fueron de producción ejidal. Es importante señalar que en este segundo informe se comienza a hablar de la participación de Cordeleros de México, empresa que en 1964 pasaría a manos del Estado como paraestatal, esto como parte de las acciones del Estado benefactor promovido por el presidente Adolfo López Mateos. Con respecto a los otros cultivos, se tocó el tema de la infertilidad de gran parte del suelo yucateco, lo que se reflejaba en carestía de la vida, ya que la baja productividad del suelo obligaba a importar alrededor de $125,000,000 anuales, lo que en ese momento equivalía al 75% del valor de la producción anual de la fibra de henequén. Una de las acciones emprendidas para continuar con la mejora de la productividad fue la repartición gratuita de 25 toneladas de abono proveniente de Guanos y Fertilizantes de México S. A., así como la continuidad del programa de semillas híbridas mejoradas de maíz (Franco, 1960).

Durante el año siguiente, en el tercer informe (llevado a cabo en 1961), el gobernador mantuvo el discurso orientado a la producción agrícola con fines de abasto interno, sobre todo de maíz, el cual alcanzó la cifra de 90,000 toneladas, superando las 60,000 toneladas registradas como máximo en años anteriores. El papel del gobierno federal fue clave en este proceso, ya que, desde la postura de los principios del Estado benefactor, se introdujo la compra garantizada a los productores nacionales, en donde instituciones como CEIMSA, (Compañía Exportadora e Importadora Mexicana), precursora de CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencia Populares) se dieron a la tarea de captar y regular el producto, estableciendo precios de garantía de $800.00 por tonelada. Con respecto a la producción henequenera, durante el periodo que contempló el informe, se construyó e instaló la primera desfibradora ejidal con recursos propios, y la producción desde el ejido fue de 496,002 pacas de henequén (Franco, 1961). Sin embargo, las enfermedades en las plantaciones también se hicieron presentes: para 1962 la “enfermedad no endémica del naranjo” apareció en uno de los municipios de mayor producción citrícola hasta la actualidad, Oxkutzcab, enfermedad en donde la sequedad inicial de las ramas superiores avanza hasta el tronco del árbol llevándolo a la muerte (Pérez, 1962).

En el informe oficial del siguiente año se habló sobre la continuidad del programa “Más maíz para Yucatán”, con el cual se distribuyeron poco más de 100 toneladas de semilla mejorada de maíz híbrido H-503. Sin embargo, la situación climática volvió a bajar el índice de producción, pues únicamente se lograron producir 60,000 toneladas de las 90,000 toneladas registradas el año anterior (Franco, 1962). Un año más tarde el gobierno señaló una problemática similar, ya que a pesar del reparto de semilla de maíz híbrida H-503, no se obtuvo más que una tercera parte […] según cálculos aproximados, señalarán un déficit en las existencias del año en curso de 45,000 toneladas de grano» (Franco, 1963, p. 44), aumentando a 75.000 toneladas, el siguiente año, lo que refleja un 25% más respecto a la producción anterior. Asimismo, se habla por primera vez de CONASUPO, institución que por instrucción del entonces presidente de la república, Adolfo López Mateos, aumentó los precios de garantía a $940.00. Es de señalar que los centros de acopio se encontraban en los municipios de Ticul, Tekax y Tizimín. Fue en este discurso que se habló por primera vez del llamado Plan Chaac, el cual tenía como fin la irrigación de 5,000 hectáreas para la siembra de un millón de cítricos (Franco, 1964). Sin embargo, los resultados del Plan Chaac entre 1964 y 1972 no fueron los esperados, ya que solo se había alcanzado a regar alrededor del 50% de las hectáreas que se propusieron originalmente, lo que repercutió en la producción esperada. Entre las causas determinadas según estudios, se dijo que se encontraron fallas en los injertos de las plantas, hubo falta de productos químicos, créditos insuficientes, filtración en el riego, problemas en la aplicación de la técnica de cultivo y un uso deficiente en los equipos de riego, aunado a los problemas de corrupción dentro de las instituciones. Por otro lado, el maíz aumentó su producción pasando de un valor aproximado de $8,500,000.00 en 1957 a $20,000,000.00 en 1973.

Luis Torres Mesías inició su gestión como gobernador del estado de Yucatán el primero de febrero de 1964. En su primer informe de gobierno señaló la creación del Consejo de Fomento Industrial, cuyo fin era el impulso de la industrialización del estado, tomando en cuenta a la ganadería, pero sobre todo a la agricultura y al fomento de la zona citrícola. Esta orientación hacia la industria coincide con lo propuesto a nivel nacional por el presidente Díaz Ordaz. Asimismo, como alternativa para el uso del suelo destinado al henequén, se propuso un programa agropecuario que permitía la diversificación de la producción de la zona, por medio de un programa denominado “Granja Ejidal” (Torres, 1965).

Con respecto a los resultados de la producción de 1964, el gobernador señaló el aumento de 12% de henequén, 20% en la producción de maíz y 30% en la producción de frijol; por lo que respecta al maíz, se logró alcanzar las 90,000 toneladas esperadas para el consumo interno. Los centros de acopio maicero ubicados en Tizimín, Valladolid y Tekax compraron la tonelada en $947.00 (Torres, 1965), esto como parte de la continuidad de la idea de la compra garantizada de la producción promovida por el Estado benefactor. Sin embargo, a nivel nacional, el discurso de Díaz Ordaz se encaminaba cada vez más a frenar la compra garantizada y priorizar las importaciones internacionales de granos esenciales (Díaz, 2024).

Durante su segundo informe de gobierno, Torres habló del problema que representó la iniciativa de introducir ganado a la zona henequenera, vista el año anterior como alternativa de diversificación, ya que afectó las plantaciones y con ello la producción. Por otro lado, se retomaron en el discurso las ventajas y avances del Plan Chaac en la zona agrícola del estado. De igual manera, en seguimiento a las ideas promovidas por el Estado benefactor, el gobernador señaló el trabajo conjunto con la CONASUPO para la captación de productos agrícolas en Peto, Mérida, Valladolid, Tekax y Ticul, con un precio regulado de compra igual al año anterior: $940.00 por tonelada (Torres, 1965).

El interés del tercer informe se fijó en las posibilidades de exportación de cítricos como la naranja, sin embargo para ese momento todavía era necesario comenzar una exploración para seleccionar técnicas que permitieran poder entrar a la competencia nacional y mundial, ya que la mira estaba puesta en el ingreso al comercio con Estados Unidos. Asimismo se habló sobre las pérdidas de producción de la zona costera a causa de fenómenos naturales (Torres, 1966), lo que llevó entre otras cosas a que la producción de maíz alcanzara apenas las 51,000 toneladas. Sin embargo, siguiendo el principio de autosuficiencia alimentaria, esta se alcanzó en el rubro de la carne de res, ya que en el informe se señala que, durante el periodo, no se importó ninguna cabeza de ganado, mientras que de las 160,000 cabezas de ganado porcino, 100,000 se produjeron en Yucatán.

El cuarto informe de gobierno, que comprende del 1 de febrero de 1967 al 31 de enero de 1968, destacó la baja en recaudación de impuestos derivados de la fibra de henequén y de otros productos agrícolas como el maíz. De igual manera habló de la necesidad de atender el llamado del presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz para la continuidad de la lucha por la diversificación agrícola en el Estado para evitar la migración campo-ciudad. Sin embargo, a pesar de la tecnificación e investigación para la productividad, nuevamente los fenómenos naturales influyeron en la pérdida del 70% de las cosechas de maíz y frijol, entre otros productos. En el caso del maíz, únicamente se lograron cosechar 35,000 toneladas (Torres, 1968).

En el informe del siguiente año se señaló el aumento en 116% en la producción de maíz, que alcanzó las 80,000 toneladas cosechadas. La diversificación agrícola como meta del ejecutivo federal tuvo continuidad con la entrega de créditos para siembra de maíz, hortalizas, frutas y cítricos. Asimismo, en convenio con la empresa Frutas y Verduras de Yucatán, S. de R. L., se sembró tomate, berenjena, pepino, sandía y sorgo, producción que en un 70% logró introducirse a los Estados Unidos (Torres, 1969). Esto se consideró como un triunfo en el programa de diversificación agrícola. Sin embargo, las plagas se convirtieron en una realidad presente en los campos de cultivo. Enfermedades como el hongo patógeno o la enfermedad llamada “tristeza de los cítricos” resultan importantes de analizar, debido al ingreso y comercialización de productos químicos para el combate a plagas y fertilizantes. Un estudio del Agricultural Research Center en 1971, que se llevaba a cabo anualmente desde 1967 en la hacienda Yokat, al sur del estado, informó de los resultados del uso de fertilizantes para el cultivo de maíz, sorgo y el limón persa, este último con fines de exportación.

El tercer gobierno estatal estuvo a cargo de Carlos Loret de Mola. En su primer informe anual reiteró la importancia del henequén para la economía del estado, a pesar de que en los últimos años no se registrase una reposición significativa, por lo que se proponía nuevamente el uso de tierra dedicada al henequén para la producción de maíz o para la estadía de ganado (Loret, de Mola, 1970). Para el segundo informe el gobernador destacó a la política del presidente Luis Echeverría como agrarista, pero también señaló que se avecinaba una falta de tierras para dotación ejidal, por lo que era necesario revisar las dotaciones no utilizadas (Loret de Mola, 1971). Cabe mencionar que a nivel nacional sí hubo una diferencia discursiva entre el presidente Díaz Ordaz y el entrante Luis Echeverría; mientras que el primero buscaba la orientación al extranjero, el segundo quiso regresar a los valores revolucionarios que impulsaron algunos de sus predecesores (Díaz, 2024).

En el tercer informe se habló de la abundante cantidad de maíz cosechada, en comparación con otros años, la cual alcanzó más de 105,000 toneladas, librando así la barrera de las 90,000 toneladas registradas en años anteriores. El excedente pudo utilizarse para la elaboración de alimento para ganado, por medio de la empresa Albamex. Por su parte la producción de frijol alcanzó las 6,500 toneladas y la de cítricos, 42,000 toneladas. El gobierno federal tuvo bastante interés por el sector henequenero, de ahí la reunión del entonces presidente de México, Luis Echeverría, con el Banco Agrario y CORDEMEX, con la intención de reorganizar el ejido henequenero. Por otro lado, la política pública en relación con la diversificación agrícola permaneció constante; para ello se destinaron 14,000,000 de pesos en créditos de avío para la producción de maíz, frijol, sorgo, cacahuate y hortalizas (Loret, de Mola, 1972).

El cuarto informe oficial hizo referencia a la política de reparto agrario masivo del entonces presidente de la república Luis Echeverría, política contraria al presidente anterior, que había señalado la necesidad de frenar el reparto. Asimismo, se retomó el tema de la autosuficiencia alimentaria, para lo cual se señaló la importación de tres productos que equivalían al 50% del gasto en importaciones: el azúcar, la leche, y el trigo, y se hizo hincapié en la necesidad de producir por lo menos el azúcar y la leche en el estado. Para el caso del frijol y el maíz se tuvo que complementar con una compra menor para lograr alcanzar la suficiencia requerida (Loret de Mola, 1973). Hasta el año de 1976, se mantuvo el impulso a la diversificación agrícola y ganadera.

Conclusiones

Como se pudo observar de manera cronológica a lo largo del texto, desde inicios del periodo de Estado benefactor se realizaron diversas acciones con miras a impulsar el campo yucateco. El foco de atención puesto en el henequén paulatinamente fue cediendo ante otros cultivos a partir del programa de diversificación. A pesar de que a nivel nacional el discurso referente a la política agraria hacía notar cambios más sólidos en el tránsito de Estado benefactor a Estado de bienestar, éste último, al concentrarse en el sector urbano e industrial, no fue tan notorio ante la complejidad y ruralidad yucateca. Las directrices en política agraria en Yucatán en el periodo de estudio se mantuvieron constantes en torno al seguimiento a las políticas de reparto agrario, a la diversificación agrícola y a la búsqueda de la independencia alimentaria en productos clave como el maíz.

Referencias

Archivo

Informes oficiales, Archivo de la Biblioteca Yucatanense

Franco Aguilar, Agustín (1957) mensaje al pueblo y programa de gobierno.

Franco Aguilar, Agustín (1959) Primer Informe de Gobierno.

Franco Aguilar, Agustín (1960) Segundo Informe de Gobierno.

Franco Aguilar, Agustín (1961) Tercer Informe de Gobierno.

Franco Aguilar, Agustín (1962) Cuarto Informe de Gobierno.

Franco Aguilar, Agustín (1963) Quinto Informe de Gobierno.

Franco Aguilar, Agustín (1964) Sexto Informe de Gobierno.

Torres Mesías, Luis (1965) Primer Informe de Gobierno.

Torres Mesías, Luis (1966) Primer Informe de Gobierno.

Torres Mesías, Luis (1967) Primer Informe de Gobierno.

Torres Mesías, Luis (1968) Primer Informe de Gobierno.

Torres Mesías, Luis (1969) Primer Informe de Gobierno.

Torres Mesías, Luis (1970) Primer Informe de Gobierno.

Loret de Mola, Carlos (1971) Primer Informe de Gobierno.

Loret de Mola, Carlos (1972) Segundo Informe de Gobierno.

Loret de Mola, Carlos (1973) Tercer Informe de Gobierno.

Literatura secundaria

Barrera, A. (1962). Chaac. Revista Yum Chaac. Agricultura en la península, 1(1).

Pérez, A. (1962). Informe sobre una enfermedad del naranjo en Oxkutzcab, Yucatán.

Díaz, I. (2024). De Estado benefactor a neoliberalismo. Pensamiento económico y política pública en México (1934-1993). Calle 70

Lapointe, M. (s. f.). La reforma Agraria de Cárdenas en Yucatán (1935 – 1940). Université Laval.

López, J. (et al.) (1971) Fifth Annual Report, hacienda Yokat. Agricultural Research Center.

Marentes, T. (1951) Notas sobre agricultura, ganadería e industrias de transformación.

Villanueva, E. (1990) La formación de las regiones en la agricultura. El caso de Yucatán. FCA-UADY / CEDRAC.

- Correo electrónico: diaz.tinoco333@gmail.com ↑

-

Para profundizar en los periodos señalados se recomienda a Cárdenas, E. (1987) La industrialización mexicana durante la gran depresión. El colegio de México ↑