Arturo Valencia Islas[1]

Instituto de Investigaciones Económicas – UNAM

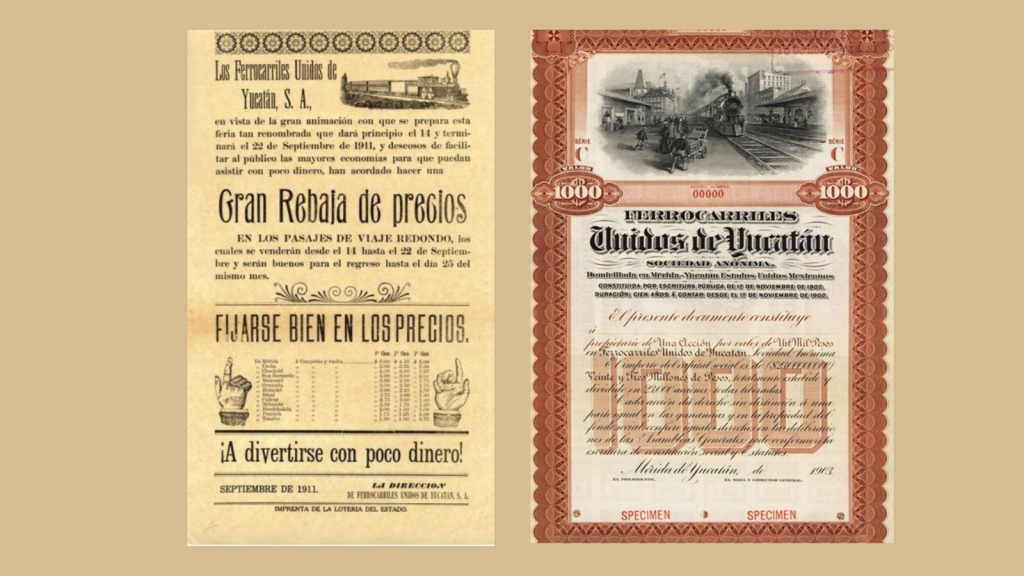

Ilustración Ichan Tecolotl

Resumen

Ferrocarriles Unidos de Yucatán (FUY) fue la compañía ferroviaria más importante que operó en la península yucateca a lo largo del siglo XX. La empresa fue fundada en 1902 como resultado de la fusión de las principales líneas existentes en la región y, a pesar de controlar el mercado de transportes, desde su nacimiento padeció de múltiples problemas que se fueron agravando gradualmente. En particular, la Revolución Mexicana aceleró algunos de estos problemas añadiendo otros como la conflictividad obrera y la mayor intromisión del gobierno estatal en los asuntos de la empresa. En este sentido fue decisiva para la historia de la compañía la llegada de Salvador Alvarado a la península de Yucatán en 1915, así como la incautación de sus bienes por parte del gobierno del Estado. De este modo, la delicada situación de la empresa se fue deteriorando a lo largo de la revolución hasta llegar a un punto crítico en la década siguiente.

Palabras clave: Yucatán, Ferrocarriles, Revolución mexicana, Historia Económica de México, Historia empresarial.

Introducción

Hasta mediados del siglo XIX, la economía en la península de Yucatán había seguido un patrón tradicional de agricultura de subsistencia basado en la producción de maíz, así como un pequeño sector azucarero orientado hacia el mercado externo. No obstante, la Guerra Social Maya, también conocida como Guerra de Castas, modificó este patrón reorientando la economía tradicional hacia un modelo primario exportador, arruinando la producción azucarera y permitiendo el ascenso de nuevos cultivos como el henequén, el cual se cultivaba ya en pequeña escala en la región. El auge de la producción de la fibra del henequén impulsó los primeros proyectos ferroviarios en la península, y ya desde la década de 1850 se plantearon diversas propuestas de trazado de líneas para conectar a la ciudad de Mérida. Sin embargo, dichos proyectos se quedaron en el papel, por lo que la élite yucateca concentró todos sus esfuerzos en la construcción de la ruta Mérida-Progreso, propiedad del empresario yucateco José Rendón Peniche, que fue inaugurada en septiembre de 1881. Poco a poco fueron surgiendo otras compañías ferroviarias, que en las siguientes dos décadas unieron a la capital yucateca con los cuatro puntos cardinales.

La introducción del ferrocarril en la península sin duda trajo importantes beneficios para la economía regional: redujo el costo del transporte de carga a cerca de una doceava parte —comparado con el existente de carros de tiro y trenes de mulas—; aumentó 30 veces la velocidad del traslado de mercancías; concentró la propiedad de tierras a lo largo de las líneas e impulsó la migración de campesinos hacia la ciudad de Mérida (Wells, 1992, pp. 159-160). Por otro lado, cabe señalar que, a diferencia de lo ocurrido en otras partes del país, las líneas yucatecas fueron diseñadas, construidas y operadas por empresarios locales —muchos de ellos productores agrícolas—, los cuales utilizaron a los ferrocarriles para conectar sus plantaciones henequeneras con la ciudad capital y el naciente puerto de Progreso. No obstante, si bien eran propietarios de estas líneas, su autonomía para gestionar estas empresas estaban bastante limitadas pues desde un inicio estuvieron fuertemente endeudados con la banca extranjera y dependían del ciclo exportador del henequén, por lo que eran extremadamente sensibles a los cambios en los precios del mercado mundial. Para tratar de reducir esta volatilidad, Olegario Molina Solís —dueño de una de las principales casas exportadoras y accionista mayoritario de los Ferrocarriles Mérida-Progreso e Izamal—, firmó un acuerdo en 1902 con el trust International Harvester Co. —el cual controlaba la comercialización de la planta en Estados Unidos—, con el objetivo de mantener bajo el precio del henequén a cambio de darle el control de la introducción de la fibra. Para facilitar el cumplimiento de este acuerdo, Molina necesitaba controlar las líneas ferroviarias yucatecas, objetivo que lo impulsó a fusionar a las distintas empresas.

Los primeros años de FUY

La compañía Ferrocarriles Unidos de Yucatán fue constituida en la ciudad de Mérida el 1 de noviembre de 1902 por medio de la fusión de Ferrocarriles de Mérida a Progreso e Izamal, la Compañía Peninsular de Ferrocarriles, el Ferrocarril de Mérida a Valladolid con ramal a Progreso, la Compañía del Ferrocarril Muelle y Almacenes de Comercio y la Compañía Constructora del Muelle Fiscal de Progreso, a las cuales se sumaría la compañía del Ferrocarril Mérida a Peto en 1908. Esta nueva empresa reunía a buena parte de los principales empresarios peninsulares, aunque en sus primeros años serían dominantes los intereses de Olegario Molina Solís y de Eusebio Escalante, dos de los dueños de las empresas constitutivas. Con la creación de esta compañía se perseguían varios objetivos: al igual que en muchas otras fusiones empresariales, el objetivo principal era eliminar la competencia pues algunas de las empresas tenían trazados similares en sus líneas, por lo que se temía una “guerra de tarifas” que sería perjudicial para todas; otro objetivo era reducir los costos de operación por medio de la eliminación de talleres, estaciones y personal administrativo, con lo que se esperaba se haría más eficiente la operación de las compañías; y, como ya se señaló, en última instancia, los promotores de la fusión buscaban tener un mayor control sobre el tráfico del henequén facilitando carros para transportar la fibra solo a aquellos productores que aceptaran vender su producción a los bajos precios acordados y negando el transporte a aquellos que demandaran un precio más alto, con lo cual Molina esperaba regular el precio de la fibra.

En total, la nueva empresa alcanzó una extensión de cerca de 900 kilómetros, aunque luego fue cerrando algunos ramales poco productivos hasta estabilizarse en torno a los 855 kilómetros. La compañía ofrecía tres tipos de servicio: el de flete —transporte regular de mercancías—, el de pasajeros, y el express —un servicio especial de transporte rápido de mercancías de puerta a puerta—. De estos tres servicios, el que generaba mayores ingresos era el servicio de flete —en promedio, más de dos tercios de los ingresos—, seguido de lejos por el servicio de pasajeros —aunque este era particularmente importante en algunas rutas—. Entre las mercancías transportadas, la principal categoría era la de “productos agrícolas”, la cual concentró entre el 65% y el 77 % del total de la carga durante el periodo, mientras que el henequén significó poco más de la mitad de la carga agrícola —52.24% en promedio—. Es decir, el henequén representó entre el 33% y el 39% de la carga total de los ferrocarriles yucatecos. Estas cifras son muy importantes pues la historiografía económica yucateca —muy influida por el dependentismo latinoamericano—, tradicionalmente ha afirmado que los ferrocarriles peninsulares solo se dedicaron a transportar la fibra del henequén hacia el mercado externo. Esta interpretación apoya la tesis que sostiene que los ferrocarriles en la región latinoamericana tuvieron un papel netamente extractivista, es decir, que sirvieron únicamente como mecanismos de extracción de excedente como parte de un sistema de economías de enclave. No obstante, aunque es innegable la estrecha vinculación entre el henequén y el ferrocarril yucateco —la expansión ferroviaria se dio de forma simultánea al auge del cultivo de la fibra, las primeras líneas unieron a las regiones productoras con el puerto de Progreso y fueron financiadas por empresarios henequeneros—, el ferrocarril yucateco, como ocurrió también en el resto del país. transportó muchas otras mercancías además del henequén.

Los primeros años de operación de Ferrocarriles Unidos de Yucatán fueron muy positivos, lo que le permitió pagar dividendos crecientes a sus accionistas, cumplir con sus compromisos financieros y operar todas sus líneas con números negros —es decir, con ingresos superiores a sus gastos de operación—. La buena situación inicial de la empresa también se reflejó en la conclusión de importantes obras que habían quedado pendientes, como la conclusión de la línea a Valladolid, que entró en funcionamiento el 5 de mayo de 1906, la continuación del tramo de Espita a Tizimín, y la construcción de un nuevo muelle en Progreso. No obstante, esta situación cambió rápidamente debido a factores externos que estaban fuera del control de la empresa.

El primer problema que tuvo que enfrentar la compañía fue la crisis de 1907, la cual dificultó el pago de su deuda. Como parte de los acuerdos de fusión de 1902, la nueva compañía absorbió las múltiples deudas de sus compañías constitutivas, préstamos hipotecarios que habían sido emitidos para cubrir los gastos de construcción de las distintas infraestructuras necesarias para dar el servicio (vías férreas, estaciones, talleres, patios, laderos, entre muchos otros). Para tratar de poner orden a estas emisiones, en agosto de 1906 se acordó la consolidación de la deuda de la compañía por medio de una nueva emisión de pagarés por valor de un millón de dólares, los cuales cubrirían la suma de las deudas de las empresas constitutivas —estimada en aquellas fechas en 785 mil dólares—, y le dejarían un pequeño remanente para realizar obras de expansión. Los buenos resultados de operación de la empresa garantizaban el pago de los intereses de esta deuda, siempre y cuando los recursos obtenidos de esta emisión se dedicaran para los fines convenidos.

Por desgracia, la administración de FUY utilizó estos recursos para adquirir la “Agencia Comercial, S. A.”, una empresa que ofrecía servicios de transporte marítimo, con la cual se esperaba aumentar el tráfico del puerto de Progreso que también operaba la empresa. La compra de esta compañía se cubriría por medio de un préstamo que se esperaba obtener en el mercado de Nueva York, pero el inicio de la crisis de 1907 hizo imposible este empréstito por lo que se tuvo que recurrir al préstamo del año anterior. Por si fuera poco, al año siguiente la compañía volvió a gestionar un nuevo préstamo por más de 5 millones de pesos a través del Banco Nacional de México, el cual sería utilizado para adquirir los bienes del Ferrocarril Mérida-Peto, única línea que no se encontraba bajo el control de Ferrocarriles Unidos. Si bien la adquisición de esta línea mejoraba de manera considerable las perspectivas futuras de la compañía al permitirle penetrar en una zona con una creciente carga henequenera, el volumen de la transacción obligó al Banco Nacional a especificar en el contrato que FUY debería buscar un nuevo empréstito que cubriera su deuda flotante en un plazo máximo de un año, es decir, que consideraba como de alto riesgo prestarle a la empresa y que, por lo tanto, esta debería buscar un empréstito adicional. Conforme a lo acordado en este contrato, el Consejo de Administración de FUY buscó un nuevo préstamo que permitiera reunir en una sola emisión tanto la deuda de 1906 como la deuda flotante de la compañía contraída con Banamex. Después de buscar las mejores condiciones, se seleccionó a la sociedad bancaria J. Henry Schroeder & Co., establecida en Londres, la cual accedió a otorgar un préstamo por 825,000 libras —poco más de 4 millones de dólares u 8 millones de pesos—, firmándose este nuevo préstamo en mayo de 1910. La “deuda inglesa”, como se conocería a este empréstito dentro de los papeles de la empresa, fue un importante lastre para las finanzas de la compañía, a cuyo pago dedicó en promedio un tercio de las utilidades netas entre 1910 y 1925. Con el agravamiento de la situación financiera de la empresa debido a la caída de los precios internacionales del henequén y la recesión previa a la crisis de 1929, el pago de intereses de esta deuda quedó suspendido en 1925. No obstante, dicha suspensión le impidió a FUY acceder a nuevos créditos en los mercados internacionales por los siguientes cincuenta años.

La Revolución Mexicana y FUY

La historiografía sobre la Revolución Mexicana suele afirmar que la península yucateca fue inmune a los efectos del conflicto armado al menos hasta 1915. No obstante, si bien la guerra no afectó inicialmente a la región, los efectos del conflicto se sintieron en los Ferrocarriles Unidos de diversas formas, una de las cuales fue el aumento de la conflictividad obrera. Un ejemplo de ello fue la huelga de 1911, que planteó demandas como reducción de la jornada laboral a nueve horas, aumento del 10% en promedio a los salarios de los trabajadores de talleres, doble salario para las jornadas dominicales y nocturnas, así como puntualidad en los pagos quincenales (Águila y Bortz, 2018). El resultado de esta movilización fue adverso a los trabajadores pues la empresa se negó a cumplir sus principales demandas, los obligó a reintegrarse a sus labores y despidió a los principales organizadores. No obstante, esta huelga marcó un precedente importante para el movimiento obrero yucateco al aglutinar a los trabajadores en una sola organización, —la Unión Obrera de Ferrocarrileros de Yucatán, fundada el 23 de abril de 1911—, objetivo que no se había alcanzado en las movilizaciones anteriores. Además, la huelga de 1911 les permitió a los ferrocarrileros yucatecos convertirse en la vanguardia obrera de la región, lo que impulsó el surgimiento de importantes liderazgos que encabezarían la lucha obrera en la región por más de una década. Entre estos líderes destacan Héctor Victoria, quien fue uno de los diputados constitucionalistas por el estado de Yucatán que participó en las discusiones sobre el artículo 123 y miembro del Consejo de Administración de Ferrocarriles Unidos de Yucatán, así como Carlos Castro Morales quien sería superintendente de transporte dentro de la empresa, fundador del Partido Socialista Obrero y primer gobernador socialista del estado. Por último, la huelga de 1911 sería un antecedente importante de las huelgas de 1922 y 1935, las cuales impulsaron cambios dentro de la compañía que debilitaron de forma sensible sus finanzas.

Además de los problemas laborales, otra consecuencia de la revolución fue el aumento de la inestabilidad política. Prueba de ello fue el cambio constante en la gubernatura estatal, de modo que entre el inicio de la revolución en noviembre de 1910 y la llegada de Salvador Alvarado en 1915, Yucatán tuvo 16 gobernadores. La inestabilidad política causada por levantamientos y revueltas en algunos pueblos del estado significó para la empresa el levantamiento de vías, aumento del servicio de trenes militares utilizados para sofocar diversas revueltas y, sobre todo, la disminución de ingresos provenientes del servicio de pasajeros debido al escaso movimiento observado en el servicio regular, así como en las populares ferias anuales de Halachó, Izamal y Tizimín, que habían demandado servicios especiales muy redituables en los años anteriores. La inestabilidad política también agregó tensión a la relación entre las élites locales y el gobierno federal, que ya había sido con frecuencia conflictiva aun durante el Porfiriato. De este modo, los cambios experimentados en el centro del país repercutieron en la región realineando a las fuerzas locales —por ejemplo, con el triunfo de Madero, el golpe de Estado de Victoriano Huerta o el triunfo de Carranza—, lo que alimentó el movimiento autonomista de la región.

Otro problema causado por la revolución en la región fue el aumento de la inflación. Debido al desorden monetario provocado por el exceso de emisión de las distintas facciones revolucionarias —calculadas en alrededor de 1,000 millones de pesos a lo largo del periodo de conflicto—, la inflación se aceleró en el país provocando la devaluación del peso con respecto al dólar, el cual pasó de una cotización de 49.5 centavos de dólar por peso en febrero de 1913, a 7 centavos en julio de 1915. En el caso específico de Yucatán, el desorden monetario se debió a la depreciación de los billetes emitidos por la Comisión Reguladora del Mercado del Henequén, los cuales circularon como moneda en el estado entre 1914 y 1919. Estos billetes estaban supuestamente garantizados por oro nacional en poder del gobierno del estado y por el henequén depositado en diversos almacenes en Nueva York. No obstante, a principios de 1919, la Comisión se negó a respaldar letras emitidas desde Nueva York lo que provocó que estos billetes se depreciaran rápidamente. Para tratar de recuperar su valor, el gobierno autorizó la destrucción de cincuenta de los sesenta millones que se encontraban en circulación. Sin embargo, al no recuperarse, el gobierno del estado decidió dejarlos sin valor a finales de ese mismo año. Como era de esperarse, la depreciación de estos billetes y su posterior retiro de la circulación generó pérdidas para todos los negocios que los habían aceptado en la compraventa de bienes y servicios, entre los cuales se encontraban los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, empresa que fue obligada a recibirlos como pago de sus servicios de flete, pasaje y express.

Como consecuencia de todos estos problemas causados por la revolución —conflictividad obrera, inestabilidad política e inflación—, las finanzas de la empresa atravesaron un periodo delicado que provocó la suspensión temporal del pago de los intereses de la deuda en 1915 y la postergación de los proyectos de expansión de las líneas y de las obras de modernización, como la centralización de los talleres de mantenimiento o la construcción de la estación central de Mérida. No obstante, la consecuencia más funesta de la Revolución Mexicana en la compañía fue la mayor intromisión del gobierno del Estado de Yucatán en su administración, la cual fue propiciada por Salvador Alvarado.

El ascenso de Salvador Alvarado y la incautación de FUY

Después del derrocamiento de Victoriano Huerta por parte de las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Venustiano Carranza en julio de 1914, aumentó la inestabilidad política en la península debido a que diversos caudillos locales se autoproclamaron líderes del constitucionalismo yucateco. Uno de estos líderes fue Abel Ortiz Argumedo, general constitucionalista y comandante militar de Mérida, quien se convirtió en la herramienta de las élites locales para resistir al poder central que veía al henequén yucateco como la tabla de salvación de su penuria económica. Aprovechando el desconcierto y la debilidad de Eleuterio Ávila y Toribio de los Santos —nombrados por Carranza al frente del gobierno del Estado—, Argumedo se levantó en armas en febrero de 1915, proclamándose gobernador y representante del constitucionalismo en Yucatán sin contar con el respaldo del centro. Ante hechos consumados, Argumedo creía que sería ratificado por Carranza. No obstante, el jefe del constitucionalismo envío al general sinaloense Salvador Alvarado para sofocar esta rebelión y someter a Argumedo. A pesar de contar con el decidido apoyo de la élite local, la rebelión argumedista fue rápidamente derrotada por Alvarado, quien entró triunfante en la ciudad de Mérida el 19 de marzo. Ese mismo día Alvarado ordenó la incautación de los bienes de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, con cuyas propiedades conformó los Ferrocarriles Constitucionalistas de Yucatán. Argumentando las necesidades de la campaña militar, Alvarado militarizó el servicio ferroviario y administró los bienes de la empresa de forma discrecional entre marzo de 1915 y junio de 1917. Si bien la fracción X del artículo 145 de la Ley de Ferrocarriles de 1899 señalaba que el gobierno tenía el derecho de requerir “los ferrocarriles, su personal y todo su material de explotación y disponer de ellos como lo juzgue conveniente” si así lo exigía la defensa del país, también contemplaba que “el Estado debería pagar una indemnización igual al promedio anual de los ingresos brutos habidos en los últimos cinco años en que los Ferrocarriles hubieran sido administrados por sus propietarios, más el 10% de ese promedio anual” (Valencia, 2015: 408). Si se hubiera cumplido con lo estipulado en la ley de 1899, el gobierno estatal habría pagado a la empresa 6,573,429 pesos, con los cuales la compañía podría haber adelantado la amortización de los bonos de la deuda inglesa, lo que le hubiera permitido tener un futuro más promisorio y ahorrarse muchas dificultades en las siguientes décadas. Sobra decir que nada de eso se hizo. Por el contrario, Alvarado justificó la falta de indemnización a la compañía señalando que el gobierno estatal había realizado importantes inversiones durante el periodo en que la controló, exagerando tanto el estado de deterioro de la empresa al momento de incautarla para magnificar las reparaciones y compra de equipo rodante durante el periodo de ocupación, así como el peligro que corría la empresa de ser incautada por sus acreedores externos.

Las apreciaciones del general Alvarado eran a todas luces incorrectas pues si bien la empresa no contaba con los recursos necesarios para expandir o modernizar sus líneas con la velocidad que hubieran deseado sus accionistas, el estado que guardaba la empresa no podía ser calificado de abandono, pues hasta 1914 la compañía había gastado significativas sumas para dar mantenimiento a sus vías y edificios y había realizado importantes adiciones y mejoras, entre las cuales se encontraba la conclusión de los ramales para los que tenía concesiones vigentes. Por otro lado, era altamente improbable que los tenedores de bonos de la compañía tomaran control de la empresa cuando esta había pagado puntualmente los intereses y los fondos de amortización correspondientes, por lo que no había ninguna posibilidad en términos contractuales para que los acreedores extranjeros incautaran la propiedad.

A través de la incautación de la compañía, Alvarado alcanzó sus objetivos pues no solo se hizo con el control operativo de la empresa, sino que además provocó que algunos de los propietarios vendieran sus acciones, lo que le permitió ordenar la compra de los títulos en circulación en el mercado (Vidal Rivero, 1975: 81-97). De este modo, por medio de la Compañía de Fomento del Sureste de México —entidad creada por el gobierno estatal para desarrollar las comunicaciones marítimas y terrestres, explotar las riquezas naturales del estado y construir una línea de ferrocarril que uniera a la península con la capital de la República—, Alvarado logró hacerse del control de la mayoría de las acciones de la empresa, y, con ello, también de su Consejo de Administración.

Por desgracia, la mayor presencia del gobierno estatal en la administración de la compañía significó que la inestabilidad política se transmitía directamente a la empresa, de modo que cualquier alteración o desplazamiento de las élites locales trajo consigo movimientos en los cuerpos directivos de la compañía. Este movimiento constante entre los funcionarios encargados de su administración —tan fluctuantes que es difícil seguirles la pista dentro de los informes anuales—, impidió consolidar un grupo especializado que la administrara con visión de largo plazo y alejado de las influencias políticas.

Conclusiones

Los primeros años de FUY fueron altamente positivos pues la compañía aprovechó la reducción de sus costos de operación resultado de la fusión, pero sobre todo se benefició de un mercado en expansión que controlaba de forma casi monopólica, pues las alternativas de transporte eran muy limitadas y poco competitivas. A pesar de este panorama prometedor, la compañía enfrentó desde su nacimiento severos problemas financieros debido al elevado endeudamiento de sus compañías constitutivas. Posteriormente, con el inicio de la Revolución Mexicana, la empresa enfrentó diversos problemas de carácter político y económico, además de perder el control temporal de sus activos debido a la incautación de sus líneas llevada a cabo por el general Salvador Alvarado, quien la administró de forma discrecional entre marzo de 1915 y junio de 1917 sin ofrecer ningún tipo de compensación a la compañía por el tiempo en que fue ocupada por el gobierno revolucionario. Si bien Alvarado se preocupó por mantener el servicio e incluso llevó a cabo algunas obras de modernización, la administración militar de FUY introdujo distorsiones importantes dentro de la empresa que luego fue imposible revertir.

Referencias

Águila, M. T., y Bortz, J. (2018). Un paso adelante, dos pasos atrás: la revolución y las huelgas ferrocarrileras de 1911 y 1922 en Yucatán. Mirada Ferroviaria, (34). https://miradaferroviaria.cultura.gob.mx/revista_digital/numero/34/articulo/un-paso-adelante-dos-pasos-atras-la-revolucion-y-las-huelgas-ferrocarrileras-de-1911-y-1922-en-yucat

Valencia Islas, A. (2015). El descarrilamiento de un sueño. Historia de Ferrocarriles de México, 1920-1949 [Tesis de Doctorado]. El Colegio de México.

Vidal Rivero, M. (1975). Los ferrocarriles de Yucatán a la luz de su historia. Edición del autor.

Wells, A. (1992). All in the Family: Railroads and Henequen Monoculture in Porfirian Yucatan. The Hispanic American Historical Review, 72(2), 159-209. https://doi.org/10.1215/00182168-72.2.159

-

Correo electrónico: arturovalencia@iiec.unam.mx ↑