Cristóbal Díaz Vergara[1]

CIESAS Peninsular

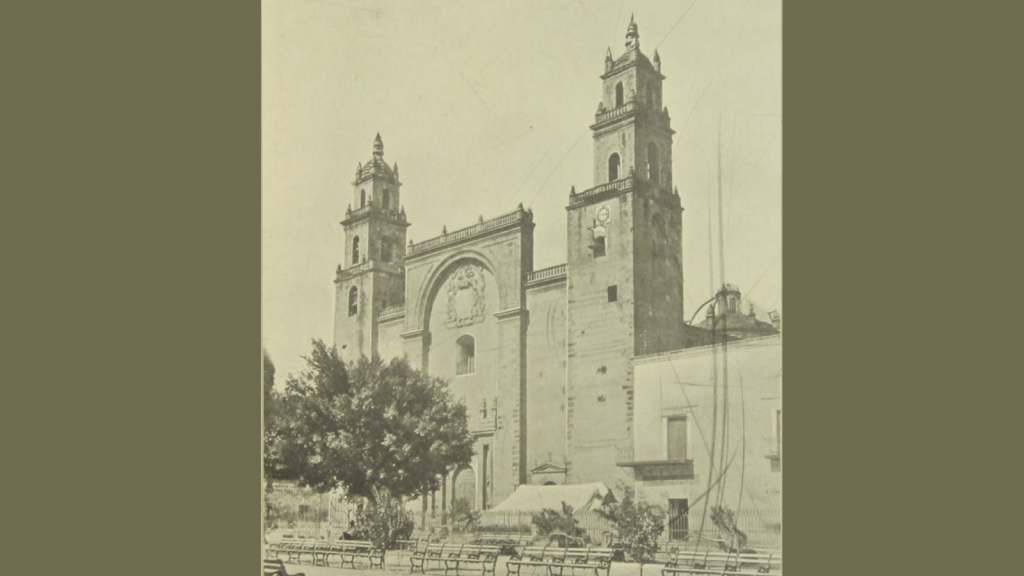

Ilustración Ichan Tecolotl con fotografía de Wikimedia Commons.

Resumen

Los años entre 1821 y 1837 son para la ciudad de Mérida un panorama privilegiado para observar cómo las fiestas cívicas y religiosas operaron como instrumentos de gasto, redistribución económica y legitimidad política. Tras la independencia, el cabildo utilizó los festejos cívicos y patrios como una estrategia para afirmar la soberanía local y articular recursos financieros que activaron la vida urbana. Los fondos de propios, préstamos de particulares y donativos gremiales sostuvieron parte de los costos para la organización de los festejos, entre los que se encontró, las iluminaciones y faroles de las calles, los bailes, música de orquestas, pirotecnia y construcciones efímeras. Estos costes no fueron ornamentales, sino inversiones con objetivos políticos que buscaron consolidar el prestigio del cabildo y contribuyeron a la construcción del nuevo Estado-Nación.

Paralelamente, las festividades religiosas como el Corpus Christi, San Bernabé y las fiestas patronales de barrios y gremios, movilizaron economías locales en las que convergieron la devoción, la sociabilidad y la administración de recursos. La participación de coheteros, músicos y artesanos reforzó la circulación monetaria y puso en evidencia la estrecha relación entre cabildo y clero, marcada tanto por la cooperación como por la tensión en torno al control de los fondos. El carnaval como preludio a la semana santa, por su parte, reveló la necesidad de regular el exceso popular mediante bandos policiales y sanciones económicas, mostrando el papel de la fiesta como espacio de negociación entre libertad lúdica y disciplina social.

El análisis conjunto de las celebraciones cívicas y religiosas demuestra que ambas compartieron recursos monetarios, similares estrategias de gasto y una misma lógica política, donde la fiesta de cualquier índole fue sistema mixto, donde lo cívico y lo sacro se entrelazaron en beneficio del orden de una ciudad, un estado y un país en desarrollo. Así, los festejos en Mérida del siglo XIX fueron más que expresiones de patriotismo o devoción, pues representaron un precio necesario y un capital simbólico que permitió al Estado afirmarse en un periodo de transición e incertidumbre.

Palabras clave: Estado-Nación, fiestas cívicas, fiestas religiosas, economía festiva, legitimidad política.

Introducción

La proclamación de la independencia de México en 1821 abrió paso a un periodo de transición caracterizado por la incertidumbre económica, pero sobre todo por la inestabilidad política. Por lo tanto, en el ámbito cívico festivo de Mérida, Yucatán del siglo XIX, se proyectó la legitimación de la soberanía local y nacional simultáneamente con la necesidad de fomentar las sanas finanzas del cabildo meridano. Entre 1821 y 1827, los festejos cívicos, patrióticos y religiosos fueron espacios privilegiados para canalizar recursos, legitimar autoridades y mantener la cohesión de una sociedad que oscilaba entre la herencia colonial y los nuevos ideales republicanos. Este artículo propone examinar esas celebraciones desde una perspectiva económica y política, atendiendo tanto a sus costos como a sus significados en la construcción del orden del Estado-Nación.

Siglos antes de las colonias españolas en América, los festejos fuera cual fuera su índole no fueron un simple pasatiempo de la colectividad, ya que, desde el Renacimiento, el despliegue de música, luces y arquitectura efímera fue un recurso de poder para articular la autoridad civil con la religiosa (Pinar, 2010: 13-15). En la Nueva España, y posteriormente en el México independiente, esas prácticas se adaptaron a las particularidades locales, combinando el llamado al sentimiento nacional y patriótico con la devoción católica.

Si bien en Mérida el costo de la organización de las fiestas públicas se cubrió en buena medida con recursos propios del cabildo, también fue necesario recurrir a préstamos de particulares avecindados en la ciudad y a las aportaciones de los gremios. Al mismo tiempo, esos fondos se redistribuyeron en el propio espacio urbano mediante la contratación de músicos, artesanos y coheteros. En este sentido, la fiesta puede entenderse como una forma de economía política, en la que lo material y lo simbólico se entrelazaron.

El análisis de este fenómeno requiere también observar la interacción entre cabildo y autoridades eclesiásticas. En el caso de los festejos religiosos, como el de Corpus Christi o la fiesta patronal de San Bernabé, el cabildo se hizo cargo de financiar parte de las procesiones, enramadas y altares, lo que generaba tensiones sobre el control de los recursos y el prestigio de la organización (Bayle, 1952: 741-743; Miranda, 2004: 272).

En paralelo, las fiestas cívicas vinculadas a la independencia y a las juras constitucionales en Yucatán demandaron gastos crecientes que, en más de una ocasión, desbordaron las arcas del ramo de propios y arbitrios. Esta situación obligó a las autoridades a recurrir a la creatividad para recaudar fondos, ya que se aplicaron desde multas inusuales hasta la colecta de tributos patrióticos entre los gremios locales. En ambos casos, se trató de un mismo dilema, que obligó a las autoridades a pensar en cómo costear las celebraciones que fueron vitales para mantener su legitimidad, aun en medio de recurrentes crisis económicas y políticas.

Los trabajos previos sobre las fiestas en Mérida han destacado sobre todo su dimensión social y cultural desde la identidad barrial, las prácticas devocionales o el control de las diversiones públicas (Miranda, 2004). Sin embargo, este artículo se centra en enfatizar la fiesta como un mecanismo político y económico. Las fuentes que permiten reconstruir este proceso provienen principalmente de las actas del cabildo de Mérida, decretos y leyes del siglo XIX, así como ordenanzas de policía. A ello se suma la bibliografía especializada que estudia tanto el papel de las celebraciones cívicas en la construcción del Estado-Nación como la persistencia de las festividades religiosas en los barrios urbanos (Ojeda, 2004; Sánchez, 1999). En conjunto, este corpus ofrece una mirada detallada de los costos, ingresos y regulaciones asociados con la vida festiva, permitiendo entenderla como un engranaje económico en el que confluyeron múltiples actores.

El texto se organiza en tres apartados. En el primero se examinan los festejos cívicos entre 1821 y 1837, con énfasis en su financiamiento y en las implicaciones políticas de su despliegue. El segundo apartado aborda las celebraciones religiosas, donde la devoción se entrelazó con la gestión de recursos y con la competencia por el prestigio entre el cabildo y clero. Finalmente, se presentan las conclusiones generales, en las que se da una respuesta a las preguntas ¿Cómo se articularon y financiaron los festejos cívicos y religiosos en Mérida durante los años posteriores a la independencia? y ¿Qué papel tuvieron las fiestas cívicas y religiosas en la construcción del orden estatal del siglo XIX?

Festejos patrióticos y cívicos: gasto, financiamiento y legitimidad política

Los festejos patrios por la independencia de México

El acta del cabildo de Mérida con fecha agosto de 1822 reseñó la primera comisión de la junta de recaudación patriótica encabezada por el alcalde primero don José Ignacio López que tuvo el encargo de colectar 21 pesos y 2 ½ reales, que obtuvo principalmente con el auxilio de los gremios de artesanos de la ciudad, para el obsequio del primer festejo de la independencia en Yucatán. Paralelamente, y por una mala distribución de los recursos del fondo de propios del cabildo, el hospital de San Juan de Dios, la cárcel y la casa de mujeres menesterosas compitieron por los mismos fondos, lo que obligó a los regidores a buscar financiamiento privado auspiciado por los vecinos de la ciudad, para prevenir gastos extraordinarios de los festejos.[2]

En 1823 se organizó un comité con el propósito de recaudar los recursos necesarios para los festejos nacionales. En esta ocasión, por conducto del ciudadano Joaquín Quijano, se solicitó que se ingresaran a las arcas municipales los 21 pesos y dos y medio reales recaudados entre el gremio de artesanos de la ciudad, además de 22 pesos que el alcalde Pedro Pablo de la Paz tenía en su poder por concepto de multas, las cuales, con alta probabilidad, derivaban de comportamientos indebidos o de incumplimiento de deberes durante los festejos.[3]

Los festejos por la proclamación de la independencia en 1824 se redujeron a la celebración de dos misas en la catedral de la ciudad, los días 16 y 27 de septiembre.[4] La razón aparente fue una crisis monetaria que, si bien no puede calificarse de grave, sí afectó las arcas del ramo de propios y arbitrios. Ello se deduce de dos acuerdos en los que se advierte con claridad el déficit financiero del Ayuntamiento.[5]

En el primero, se solicitó al síndico segundo Clemente Gómez que pidiera al señor José Salazar, en vista de la escasez de los fondos, una rebaja de 10 pesos en la cuenta presentada al cabildo, que ascendía a 35 pesos, por haber pintado un águila en el mismo lienzo donde antes figuraba el retrato del rey Fernando VII.[6] En el segundo acuerdo se exigió al mayordomo de propios y arbitrios, don Bernabé Esmorto [sic], presentar la información de su ramo con mayor detalle. Se le ordenó realizar una razón de los propios y arbitrios que tenía en ese momento la ciudad, enlistar objetos y concesiones de su origen, constatar que estuvieran al corriente y elaborar una relación de cuáles eran sus productos diarios o periódicos y de sus cargas e inversiones.[7]

Con la finalidad de recaudar los fondos necesarios para los festejos patrios en septiembre de 1826, las autoridades del cabildo meridano organizaron una junta patriótica, que estuvo compuesta por algunos regidores y dos ciudadanos, Tomás Luján y Juan de Dios Lara, estos últimos tuvieron el encargo especial de recolectar los tributos patrióticos aportados por los vecinos del primer cuadro de la ciudad. En el mismo acuerdo quedó asentado que para el mes de noviembre del mismo año debía celebrarse con justas al estilo medieval el glorioso día en el cual se trasladaron los enfermos al antiguo hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Mérida.[8]

Aparentemente superada toda crisis financiera, en 1827, la organización de los festejos patrios comenzó con gran entusiasmo, ya que el cabildo tuvo como propósito que la población participara de manera activa en una fecha considerada fundamental para la vida nacional. Sobre el tema, se da noticia dentro del primer acuerdo del cabildo del mes de septiembre, donde queda en evidencia una renovación del discurso patriótico de los miembros del Cabildo.[9]

Por tal motivo, el 11 de septiembre por órdenes del alcalde primero Simón de Vargas se entregaron 200 pesos al regidor Juan de Dios Lara para cubrir los gastos necesarios con el fin de celebrar solemnemente el 16 de septiembre.[10] Dicho presupuesto debía garantizar que tanto el cabildo meridano como los ciudadanos festejaran la jornada con “conmociones de alegría, regocijo y júbilo”, decorando las afueras de la Casa Consistorial y las viviendas particulares con “colgaduras coloridas, iluminaciones, pirotecnia y cuanto dictara su amor patriótico y orgullo nacional”.[11] Las tareas se delegaron de la siguiente manera: adorno y alumbrado de la plaza mayor a cargo de los regidores Bonifacio Oreza y José María Canto, adorno de las casa consistorial, los regidores José María Pantoja y José Antonio Villamil, y de los espectáculos de pirotecnia se hizo cargo el síndico segundo Luciano Farlat.[12]

Los festejos cívicos en honor a los Congresos y Diputados de Yucatán

A diferencia de los festejos por la proclamación de la independencia, la jura e instauración del Soberano Congreso Constituyente despertó un entusiasmo mayor en la organización y en la asignación de recursos. Para 1822 se tiene noticia, a través de la petición del alcalde primero José Tiburcio López, de la devolución de 200 pesos tanto a él como a Joaquín Yenro [sic] que fue el encargado de los fondos de propios del cabildo, suma que ambos prestaron para financiar un baile en conmemoración del juramento y obediencia a las cortes constituyentes, que en ese momento se denominaban del Imperio Mexicano.[13] Esta erogación resultó significativamente más elevada que la destinada en años anteriores a los festejos de la independencia nacional.

Tampoco se escatimó en gastos para celebrar la instauración del Soberano Congreso Constituyente de 1823. Los preparativos y regocijos iniciaron con varias semanas de anticipación bajo la dirección del alcalde primero Pedro Pablo de la Paz. En primer lugar, dispuso la celebración de una misa en la Catedral, en la que los recién electos diputados prestarían juramento, y posteriormente dio instrucciones precisas sobre las labores que debían desempeñar los miembros del cabildo para la organización de los festejos. En cumplimiento de ello, los regidores Gerónimo Torre y Juan Antonio de Elizalde fueron comisionados para encargarse de la decoración e instalación de las luces que iluminaron la casa consistorial durante tres noches consecutivas, así como de la contratación de la orquesta que ofreció música de viento en igual número de ocasiones.[14]

En ese año, los gastos de los festejos fueron cubiertos gracias “al patriotismo” de los miembros del Cabildo, quienes reunieron mediante sus aportaciones un total de 68 pesos con 32 reales, destinados exclusivamente a la iluminación y a la música.[15] A lo anterior se sumaron 50 pesos entregados, por medio del ramo de propios, al ciudadano Ignacio Quijano para cubrir los gastos del baile celebrado el 22 de agosto de 1823 con el mismo motivo.[16]

A partir de 1823 y hasta 1836 se advierte cierta monotonía en la forma de celebrar los juramentos de los Congresos Constituyentes, que solían incluir iluminaciones, bailes y música. Por ello resulta significativo adelantar la mirada hasta 1837, cuando se observa un cambio importante en la organización de los festejos. En esa ocasión, el Ayuntamiento consideró la participación de los indios de los barrios de la ciudad, haciéndoles llegar una invitación para que ofrecieran su música en el magno evento.[17] Con este gesto no sólo se diversificaron las actividades de entretenimiento que formaron parte de las festividades, sino que además el cabildo manifestó el interés por integrar a una población marginada que, al participar activamente en la vida económica y social de la ciudad, avanzó hacia un mayor reconocimiento de su ciudadanía y se consolidó como parte del proceso de crecimiento de la capital.

Los asistentes a la celebración disfrutaron de las luces de pirotecnia y los bailes ofrecidos en la Casa Consistorial, también de dos juegos de palos de caña[18] y de la elevación de dos globos aerostáticos en la plaza principal, lo que evidenció el interés de los organizadores por introducir elementos de innovación. Asimismo, se permitió a los ciudadanos prolongar su presencia en las calles más allá del horario habitual,[19] siempre que los cantos y la música no transgredieran la moral pública.[20]

De esta forma se concluye el análisis y la descripción de los festejos cívicos, los cuales, con el transcurso del tiempo, se incorporaron al calendario festivo local y nacional bajo la denominación de “fiestas patrias”. En ellos se puede ver la importancia de la erogación de recursos para la organización y ejecución de los festejos cívicos y patrióticos en el territorio yucateco, que tuvieron como propósito legitimar a las autoridades de gobierno y mantener viva la memoria de los episodios históricos en los que se forjó una nación independiente. Corresponde ahora dar paso al examen de las festividades de carácter religioso.

Festejos religiosos y economía mixta: financiamiento, control y devoción

Los festejos religiosos de la primera mitad del siglo XIX en Mérida movilizaron recursos del cabildo y aportaciones privadas de tal forma que se articuló una administración que integró al Cabildo con las parroquias y con los barrios de la ciudad. La economía de la fiesta se organizó bajo un principio de utilidad pública. Por lo tanto, el gasto se justificó como muestra de prosperidad y buen gobierno, pero también como inversión que activaba oficios, servicios y suministros. Por otra parte, las regulaciones civiles ordenaron la vida festiva meridana y fijaron sanciones económicas a comportamientos inadecuados, que se tradujeron en ingresos para la caja del Cabildo. La combinación de erogaciones y cobros sostiene la idea de una economía mixta donde lo político y lo sacro compartieron espacios y circuitos.

Los festejos de Corpus Christi y de San Bernabé apóstol

Por los registros documentales sabemos que, por su importancia la celebración de Corpus Christi siempre reunió a un cortejo mayor del Cabildo.[21] Su antigüedad le otorgó solemnidad y su despliegue exigió un gasto para las enramadas, altares y entretenimientos. La responsabilidad municipal de disponer las fiestas en calles y plazas, defender privilegios políticos y arbitrar recursos está ampliamente documentada por la tradición hispánica y por la práctica local. El papel de los ayuntamientos en el sostenimiento de la procesión del Corpus y en los costes asociados a su lucimiento, recuerda la formalización de la solemnidad desde la bula de Urbano IV y su posterior consolidación. Esta herencia vinculó devoción y gasto de gobierno en el siglo XIX (Bayle, 1952: 741-743; López, 1992: 82-83).

Para la procesión de 1823 el mayordomo de propios Pedro José Cosgaya, entregó al síndico segundo 200 pesos destinados a la construcción de una enramada[22] y de un altar levantado en la esquina de la casa de gobierno.[23] Se trató de un gasto de capital visible que reorganizó el espacio público y que generó demanda de materiales y mano de obra especializados. En 1826 los síndicos primero Juan José Duarte y segundo Antonio Fernández recibieron 91 pesos para enramada y altar.[24] En ambos casos la erogación recayó en los fondos del cabildo y operó como una especie de contrato público que alimentó circuitos locales de trabajo y suministro.

Las fiestas ofrecidas a San Bernabé apóstol,[25] patrono de la ciudad, también exigieron cuentas muy específicas. Por ejemplo, en 1830 se entregaron 50 pesos al síndico segundo[26] y en 1835 se repitió el presupuesto con igual monto.[27] Debido a que el Cabildo administró esos recursos, reforzó su capacidad de decisión frente al clero. La literatura ha señalado que el aumento del gasto del cabildo en fiestas religiosas se tradujo en mayor injerencia secular en la organización, con una competencia por el prestigio propia de sociedades estamentales (Pinar, 2010: 13-15).

Fiestas patronales de los barrios: recursos, gremios y recaudaciones

Las fiestas de barrio combinaron devoción, mercado y gobierno local. Santiago, San Sebastián, Santa Isabel y San Cristóbal muestran la variedad de ingresos y egresos que producía el calendario festivo. En 1823 la fiesta del Santo Cristo de la Transfiguración en el suburbio de Santiago generó ingresos para el ramo de propios, pues se sabe que el alcalde auxiliar José María Araujo entregó 10 pesos con 6 reales al tesorero del cabildo, José Joaquín Torres.[28] Esos ingresos prueban la recaudación para el fondo de propios y arbitrios del Cabildo.

En 1824 hubo fricciones por la cuenta generada de la misma fiesta. Los alcaldes auxiliares acusaron al alcalde segundo Manuel Ríos de haber ocultado el total neto de los ingresos por alquiler de tamazucas y tablados en la fiesta de Santiago.[29] Debido a este reclamo el alcalde segundo tuvo que admitir públicamente que la suma entregada por el arrendatario del espacio, de nombre José Paulino Ná, acumuló los 9 pesos 4 reales, que en palabras de Manuel Ríos, “ya eran del conocimiento de algunos cabildantes por platicas casuales y que jamás tuvo malas intenciones”.[30] El episodio muestra cómo la renta de espacios como tamazucas y tablados generó ingresos sujetos a un control y reporte, lo cual exigió reglas claras para evitar desvíos de recursos o confusiones administrativas.

En 1830 Toribio Basulto, encargado de las corridas de toros de las parroquias de Santa Isabel y San Sebastián, solicitó la licencia para instalar tablados y venta de comida. El permiso se le otorgó con el precio de 12 pesos con 4 reales por un espacio de 100 varas[31] por todos los días de fiesta.[32] En la Ermita de Santa Isabel se cobró para los tablados un real por vara, a las tamazucas dos reales por vara.[33] De esta forma la tarifa fijada por vara arrendada estableció el valor del uso del espacio de la ciudad a la vez que las plazas públicas se transformaron en fuente de recaudación monetaria a corto plazo.

El mismo año de 1830 la fiesta de Santiago rindió 15 pesos con 3 reales por la renta de plaza de toros y tamazucas.[34] En 1834 las corridas de toros organizadas por el Regidor Diego Basulto en la Ermita de Santa Isabel dejaron al cabildo 25 pesos de ingreso.[35] Estos datos confirman que las actividades profanas de las celebraciones religiosas, lejos de ser un mero entretenimiento, crearon y sostuvieron un sistema de ingresos constantes para el Cabildo.

Las fiestas del barrio de San Cristóbal ofrecen un caso concreto para seguir el rastro de la erogación de recursos que promovió la especialización de los oficios. Ya que cada año fue mayor la demanda y compra de fuegos artificiales para engalanar las charangas que acompañaron la bajada de la Virgen, la entrada de los gremios a la parroquia, y las procesiones, no solo de las calles del barrio sino también de otros festejos dentro y fuera de Mérida (Alfaro, 2006: 74-75). El uso de cohetes y música revela un patrón de consumo habitual que favoreció a talleres pirotécnicos y al gremio de los músicos. La pirotecnia alcanzo su cenit en 1835, cuando el cabildo convocó a formar un fondo para una escuela de coheteros con el objeto de “instruir a los aprendices, oficiales y maestros en el arte de la producción de fuegos artificiales de invención nunca vista en la ciudad y con mayor oferta de formas y colores”.[36]

El carnaval y la semana santa

El carnaval que precede a la celebración solemne de la Semana Santa fue la fiesta predilecta de la población decimonónica, en la que la rutina de la vida cotidiana quedaba interrumpida y se abría un periodo de completo relajamiento de las normas sociales que regulaban la conducta (Viqueira, 1987: 138-139).

Por tal motivo se sabe que, en 1826, el alcalde primero Bernabé Negroe, ordenó la ejecución de un bando de policía que incluyó varios artículos relacionados con las actividades permitidas en el marco de las fiestas. El artículo 3º estableció una multa de 10 pesos para “las personas que en las horas de reposo salgan a las calles con músicas, cantos y bailes”. El artículo 4º exhortó a los ciudadanos que desearan divertirse cantando o bailando a solicitar previamente la licencia correspondiente a las autoridades y, una vez concedida, se advertía que debían evitarse “las canciones contra la dependencia pública, contra el gobierno y personalidades”. Finalmente, el artículo 5º prohibió que los bailes y diversiones, ya fueran públicas o privadas, se prolongaran más allá de las once de la noche, considerada hora de silencio por las autoridades; en caso contrario, era necesario contar con la licencia adecuada.[37]

De la misma forma, en 1830 el Cabildo de Mérida se vio en la necesidad de publicar un bando de policía donde se prohibió por los días del festejo que “se arrojaran a los paseantes naranjas, mieles, aguas, huevos y pinturas que pudieran dañar la salud pública, bajo la multa de 4 pesos”, asimismo estaba sancionado con diez pesos de multa o doce días de prisión “asistir enmascarado a los paseos” y con diez a quince pesos y un mes de obras públicas por “presentarse a las fiestas con trajes que se burlasen de la religión, lo que se consideraba contrario a las costumbres de un país culto”.[38]

Conclusiones

El análisis de las celebraciones cívicas y religiosas en Mérida entre 1821 y 1837 muestra que la fiesta no fue un gasto superfluo, sino una inversión estratégica. La iluminación, la música, la pirotecnia y los altares movilizaron recursos que, al mismo tiempo que escenificaron patriotismo o devoción, activaron circuitos económicos locales. Los aspectos cívicos reforzaron la soberanía local y nacional, mientras que lo religioso mantuvo la obediencia devocional; en ambos casos la fiesta funcionó como una economía aplicada y como un mecanismo de legitimidad política.

A su vez el Cabildo por medio de los festejos se consolidó en la recaudación de fondos y en la redistribución del dinero, mediante la contratación de músicos, coheteros y artesanos. Por otra parte, administró las licencias, arrendamientos y multas, convirtiendo el entretenimiento público en un flujo económico inmediato. Un ejemplo claro fue el financiamiento de una escuela de coheteros, que muestra la visión pragmática de las autoridades al profesionalizar un oficio inherente a lo festivo para asegurar calidad, continuidad e innovación.

Las fiestas revelan también tensiones. Los recursos fueron por momentos escasos y dependieron de multas y de aportaciones vecinales y gremiales. De ahí la necesidad de reglamentar horarios, depurar cuentas y normalizar tarifas, rentas y uso del suelo en las temporadas de fiesta. La participación de los barrios de indios y gremios reforzó la inclusión social. La fiesta se convirtió así en un espacio de interacción donde el poder del Cabildo, la autoridad eclesiástica y la ciudadanía negociaron su lugar en la vida pública.

En ese sentido se sostiene que tanto la erogación de recursos monetarios como la logística empleada en las celebraciones constituyeron un precio necesario para legitimar al nuevo orden político surgido tras la independencia. Dicha inversión no fue causal, sino estratégica para difundir entre los habitantes de Yucatán la promesa tangible de modernidad y progreso encarnada por el Estado-Nación. En suma, los festejos cívicos y religiosos fueron mucho más que celebraciones y diversión, representaron el costo político, económico y cultural de imaginar y materializar una nación moderna y culta desde lo local.

Referencias

Archivos:

CAIHLY – Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán.

Literatura secundaria:

Alfaro, R. (2006). Fiestas patronales ante la modernidad: El caso del barrio de San Sebastián en Mérida, Yucatán [Tesis de licenciatura]. Universidad Autónoma de Yucatán.

Bayle, C. (1952). Los Cabildos seculares en la América española. Sapienta Ediciones.

López Cantos, Á. (1992). Juegos, fiestas y diversiones en la América española. Editorial Mapfre.

Lorenzo Pinar, F. J. (2010). Fiesta religiosa y ocio en Salamanca en el siglo XVII (1600-1650). Universidad de Salamanca.

Miranda Ojeda, P. (2004). Diversiones públicas y privadas: Cambios y permanencias lúdicas en la ciudad de Mérida, Yucatán, 1822-1910, Verlag Für Ethnologie.

Sánchez Novelo, F. (1999). La recreación en Yucatán durante el Segundo Imperio (1864-1867). CONACULTA / Maldonado Editores.

Viqueira Albán, J. P. (1987). ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el siglo de las luces. Fondo de Cultura Económica.

- Correo electrónico: diazcristobal@ciesas.edu.mx ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 17, 5 de marzo a 30 de diciembre de 1822 y de 3 de enero a 24 de enero de 1823, ff. 19-19v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 18, 4 de febrero a 31 de diciembre de 1823, ff. 58. ↑

- Es posible que, siguiendo la tradición católica del siglo XIX, estas misas fueran bajo el ritual del Te Deum, que son himnos a Dios en acción de gracias, que se cantan en misas solemnes y también en celebraciones civiles, fiestas nacionales o conmemoraciones importantes. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 19, 4 de enero a 30 de diciembre de 1824. ff. 153. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 19, 4 de enero a 30 de diciembre de 1824. ff. 169. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 19, 4 de enero a 30 de diciembre de 1824, ff. 169. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 20, 6 de enero a 26 de diciembre de 1826, ff. 143-143v ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 21, 1 de enero a 22 de diciembre de 1827, ff. 123-123v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 21, 1 de enero a 22 de diciembre de 1827, ff. 128v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 21, 1 de enero a 22 de diciembre de 1827, ff. 128v-129. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 21, 1 de enero a 22 de diciembre de 1827, ff. 130. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 17, 4 de febrero de 1823 a 31 de diciembre de 1823, ff. 19-19v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 18, 4 de febrero a 31 de diciembre de 1823, ff. 89. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 18, 4 de febrero a 31 de diciembre de 1823, ff. 89. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 18, 4 de febrero a 31 de diciembre de 1823, ff. 89-90. ↑

- CAIHLY, Actas de cabildo, libro 27, 1 de enero a junio de 1837, ff. 110. ↑

- El juego de cañas tiene sus raíces en la práctica militar, donde se utilizaban cañas como armas en simulacros de batallas a caballo estilo medieval. ↑

- Se sabe por los bandos de policía que en la ciudad de Mérida el toque de queda comenzaba a las 11 de la noche. ↑

- CAIHLY, Actas de cabildo, libro 27, 1 de enero a junio de 1837, ff. 110-111. ↑

- La veneración del Cuerpo de Cristo es la más antigua de Yucatán. Se encuentran registros de ella desde el año de 1643, cuando una procesión recorrió las calles y casas de los conquistadores, con el motivo de venerar la ostia consagrada, a la cual se le pidió, además de protección, la guía por el buen camino de la administración y el trabajo del cabildo civil y eclesiástico de Mérida. ↑

- Se deduce de los documentos que la enramada fue un techo provisional construido a partir de ramas y flores para adornar y dar sombra a las calles principales de la procesión. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 18, 4 de febrero a 22 de diciembre de 1823, ff. 53v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 21, 1 de enero a 22 de diciembre de 1827, ff. 61v. ↑

- Esta celebración consistió principalmente en hacer plegarias públicas en acción de gracias por la protección de la ciudad. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 22, 1 de enero a 30 de junio de 1830, ff. 206v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 25, 1 de enero a 22 de diciembre de 1834, ff. 75. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 18, 4 de febrero a 31 de diciembre de 1823, ff. 105. ↑

- Las tamazucas y los tablados fueron establecimientos temporales para la venta de alimentos. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, libro 19, 4 de enero a 30 de diciembre de 1824, ff. 154v. ↑

- En el siglo XIX la vara castellana tuvo como longitud 83.5 centímetros. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 22, 1 de enero a 30 de junio de 1830, ff. 50. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 22, 1 de enero a 30 de junio de 1830, ff. 51v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 22, 1 de enero a 30 de junio de 1830, ff. 52. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 25, 1 enero al 24 de diciembre de 1834, ff. 132v. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 26, 1 enero al 24 de diciembre de 1835, ff. 122v y 123. ↑

- CAIHLY, Actas del cabildo, Libro 20, 6 de enero al 22 de diciembre de 1826, ff. 135v, 136 y 136v. ↑

-

CAIHLY, Actas del cabildo, libro 22, 1 de enero a 30 de junio de 1830, ff. 24. ↑