Leiby Susana Salguero Hernández[1]

Universidad de Sevilla

Auto sobre vecindad en el puerto de Caballos

Fuente: Fotografía propia tomada al expediente AGI,GUATEMALA,22,N.1.

Resumen

En el presente trabajo abordamos el estudio del proceso administrativo seguido para la dación de encomiendas en Guatemala a lo largo del siglo XVII. En esta línea exponemos los datos que contienen estos expedientes útiles para la reconstrucción de la estructura social y económica de los pueblos que componían estas encomiendas. Asimismo, no perdemos de vista la potencialidad que estos registros documentales tienen de cara al estudio de las redes sociales articuladas tanto por indígenas como por encomenderos.

Palabras clave: Encomiendas, Pueblos, Tributos, Redes sociales.

Introducción

El estudio de la encomienda es muy complejo. Entre otras cosas porque es un proceso muy cambiante desde su origen hasta que fue suprimida por Real Cédula en 1720 (DPEJ, 2023). Destaca el trabajo de Tony Pasinksi y Pastor Rofolfo Gómez (2012) sobre encomenderos de Santiago de Guatemala. También los de Manuel Santos Pérez (1999), Wendy Kramer, George Lowel y Christopher Lutz (1986). Sobre élites y tasaciones Stephen Webre (1981) y Abraham Solórzano (2017), aportando datos sobre Guatemala anteriores a nuestro período de estudio.

La encomienda procede de los sistemas de reparto de la conquista cristiana de la Península Ibérica, adaptado en las Leyes Nuevas (1542), que abogaban por la protección de los naturales frente a la encomienda a perpetuidad (Solórzano, 2017: 11). Fue la institución básica para la administración de los territorios de América Virreinal y su tributación (Rodríguez, 2024: 1059), y entrañaban el pago a los conquistadores por sus servicios. Se limitó a la segunda o tercera generación, mediante la real cédula del 8 de abril de 1629 (Kahle, 1965: 13). La “nueva encomienda”[2] fue contestada hasta la derogación de la Ley de Sucesión (Salinas, 2008: 16). Se trataba de la entrega de pueblos vacos hasta llegar a la renta ya establecida. El nuevo sistema permitía controlar varias poblaciones dispersas geográficamente (Santos, 1999: 171).

Las preguntas metodológicas se articulan sobre ocho expedientes, analizando su estructura e información. Encontramos diferencias entre oriente y occidente. Identificamos poblaciones próximas a los corregimientos de Acasaguastlán y El Salvador, encomiendas de: Guatemala, Cojutepeque, San Cristóbal, Guatemala (El Salvador), San Pablo, San Cristóbal y Guatemala (Chiapas). En occidente los pueblos del corregimiento de Suchitepéquez, Valle de Guatemala, Tecpanatitlán y Chiapas, como San Martín Jilotepeque.

Nuevas encomiendas: las siete preguntas de oro

A partir de 1650 se concedieron encomiendas a personas de relevancia social. Para su estudio, resulta útil aplicar las denominadas “siete preguntas de oro”: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? Así, podemos plantear interrogantes como: ¿qué encomiendas se otorgaron?, ¿a quiénes se destinaron?, ¿dónde se localizaban?, ¿en qué momento se concedieron?, ¿cómo se desarrollaron los procesos para su obtención?, ¿por qué se adjudicaron? y ¿con qué finalidad se instituyó la encomienda?

A estas cuestiones se suman otras de particular interés: ¿cuáles eran los méritos necesarios para acceder a ellas?, ¿qué tipo de cursus honorum se requería?, ¿qué montos de renta se asignaban?, ¿existía un control anual sobre tributarios, tributos y pueblos encomendados?, ¿los beneficiarios de las encomiendas conformaban redes sociales, económicas y políticas en torno a estos procesos?

Con el fin de responder a estas preguntas, presentamos un esquema documental sobre la dación de encomiendas en el periodo comprendido entre 1660 y 1680, analizando los siguientes aspectos:

1. Identificación de pueblos, tributos, tributarios y encomenderos.

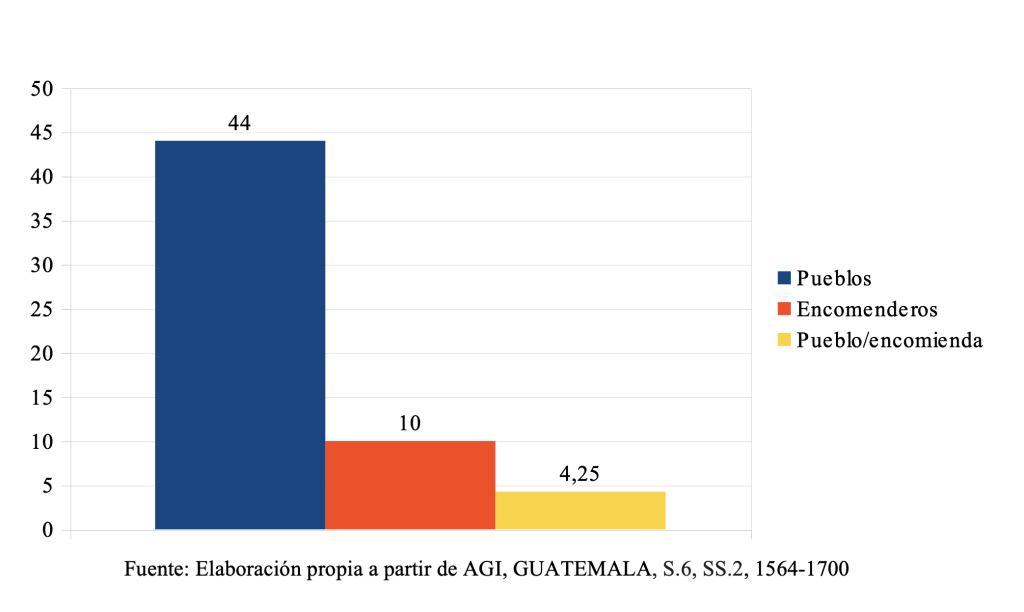

Analizamos 8 encomiendas, 44 pueblos tributarios, 5 pueblos con registros de tasación de tributarios de una sola encomienda, 8 solicitudes de encomenderos y 2 de pensiones dotales.

2. Análisis funcional y secuencial del proceso.

En él se registran el Auto de vacante de encomienda, Edicto, Pregón, Auto de avalúo, Avalúo, Memorial de servicios, Respuesta del Fiscal, Auto de confirmación de encomienda, Pago de impuestos, y la toma de posesión.[3]

3. Definir las redes sociales y relación de privilegios de los nuevos encomenderos mediante el registro de méritos y cargos.

Según Imízcoz “los vínculos de familia y parentesco eran los lazos personales más inmediatos. Tenían un gran contenido social y un fuerte poder estructurante, regían en gran medida la vida colectiva y la acción social de los individuos, y condicionaban grandemente su vida personal” (1996: 31). Ello consta en la relación de méritos y servicios.

4. Análisis comparativo entre las encomiendas del oriente y occidente de Guatemala en cuanto a producción.

Mediante los tributos en dinero y en especie, podemos diferenciar oriente y occidente.[4] Asimismo los pueblos de El Salvador también presentan particularidades propias.

5. Caracterizar la naturaleza y cuantía de las tasas impositivas.

Dentro de las encomiendas, de acuerdo a los expedientes consultados, se identifican el pago de la Media Anata, por la Armada de Barlovento y la defensa de las costas.

Las respuestas abarcan política, fiscalidad y redes sociales, observando datos sobre cargos, profesiones, autoridades, alcaldías y pueblos. También se identifica una red social y familiar en los méritos y servicios, así como en la toma de posesión, los poderes notariales y actas testimoniales.

Las nuevas encomiendas de mediados del siglo XVII: autoridades, pueblos, tributos y personajes

Hubo encomiendas en Guatemala desde 1524, que evolucionaron a partir de las Leyes Nuevas que eliminaron la encomienda por perpetuidad, como una forma de congraciarse con la élite conquistadora, durante dos o tres generaciones (Pasinski et al., 2012: 83; Kahle, 1965: 13).

En el siglo XVII se otorgaron “nuevas encomiendas”, dado que la Audiencia obtenía ingresos mediante el pago de varios impuestos, además de mantener el control de la población, aunque redujeron su cuantía porque algunos pueblos se extinguieron o padecieron escasez, aunque siempre produjeron ingresos.

Se otorgaron durante las presidencias de Martín Carlos de Mencos y Arbizú (1659-1667), Sebastián Álvarez Alfonso Rosica de Caldas (1667-1670) y Fernando Francisco de Escobedo (1672-1678). En sus expedientes[5] identificamos cinco cargos que participaron en la tramitación de las nuevas encomiendas (DIGI, 2006: 28). A continuación, listamos las autoridades y su función dentro del proceso (tabla 1).

|

Tabla 1 |

|

|

Cargo |

Función |

| Presidente de la Real Audiencia | Presenta “auto de vacante de encomienda” y da resolución de otorgamiento. |

| Fiscal de la Real Audiencia | Revisa la documentación de méritos y las alegaciones. |

| Escribano de Cámara | Da fe de las actuaciones. |

| Escribano Real y Receptor | Avala el pregón. |

| Fical Avaluador | Avala la tasación. |

| Jueces Oficiales de la Real Caja | Reciben la cuantía impositiva. |

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

El presidente era quien promulgaba el “auto de vacante” y el “auto de entrega”. Junto a él intervenían al menos cuatro funcionarios clave: el Escribano de Cámara, el Escribano Real y Receptor, el Fiscal Avaluador —encargado de autorizar los documentos de tasación de pueblos y tributos— y el juez oficial de la Real Caja, responsable de registrar las cuantías. Entre los escribanos se encontraban Bernabé Roxel, Lorenzo Pértez de Alteza, Lorenzo Montúfar, Francisco de Angulo, Juan Delgado de Aguilar, Francisco Hidalgo, Diego Martínez de Sande y Francisco de Ayllón, diferenciados según su función: de Cámara, del pueblo, de registros del puerto, real o receptor, entre otros. Asimismo, desempeñaban un papel destacado Fernando de Castilla y Rivera, en calidad de fiscal, y Nicolás de Villarroel, alguacil de la Real Caja.

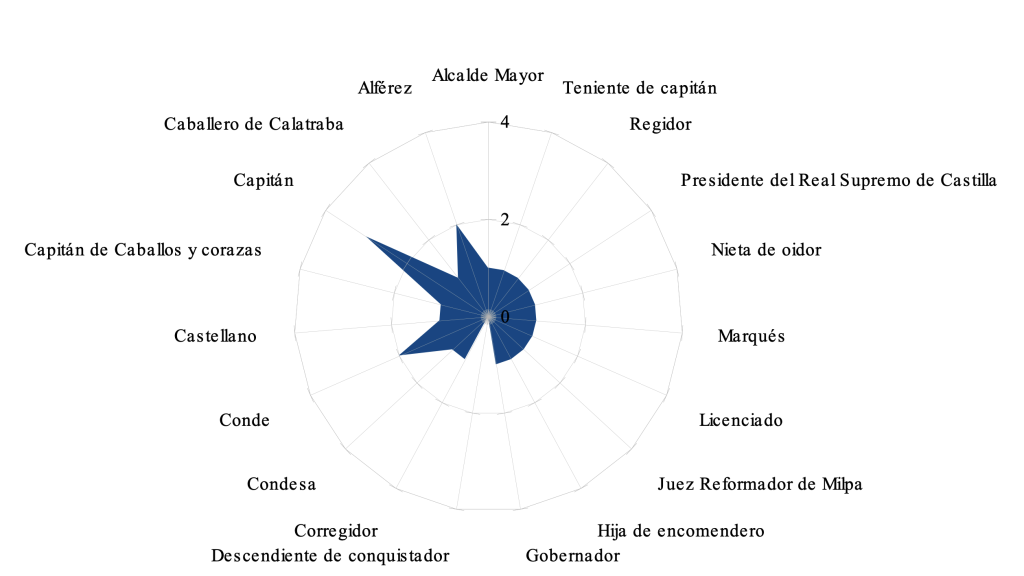

El encomendero debía descender de conquistador. Se valoraba el “cursus honorum”, redes familiares y sus apoderados ante el Consejo de Indias. Los testigos también marcan las redes sociales, porque representan relaciones de amistad o confianza (gráfica 1).

Varios encomenderos ostentaron cargos, como Vitoria y Zapata y Paz y Villafuerte. Las mujeres fueron descendientes de personajes importantes como Catalina de González,[6] nieta del licenciado Andrés de las Casas, oidor de la Audiencia de Manila, o Antonia de Estrada, hija de Joseph Agustín de Estrada, alguacil de la Inquisición.

Gráfica 1

Cargos públicos, militares y títulos de encomenderos

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

Entre los nobles estaban el conde de Casarrubias, Villa Umbrosa y la condesa de Alba y Yeltes. Alguno tuvo varios cargos, como Diego de Vitoria y Zapata, capitán, alférez, corregidor, juez de Milpas y castellano.

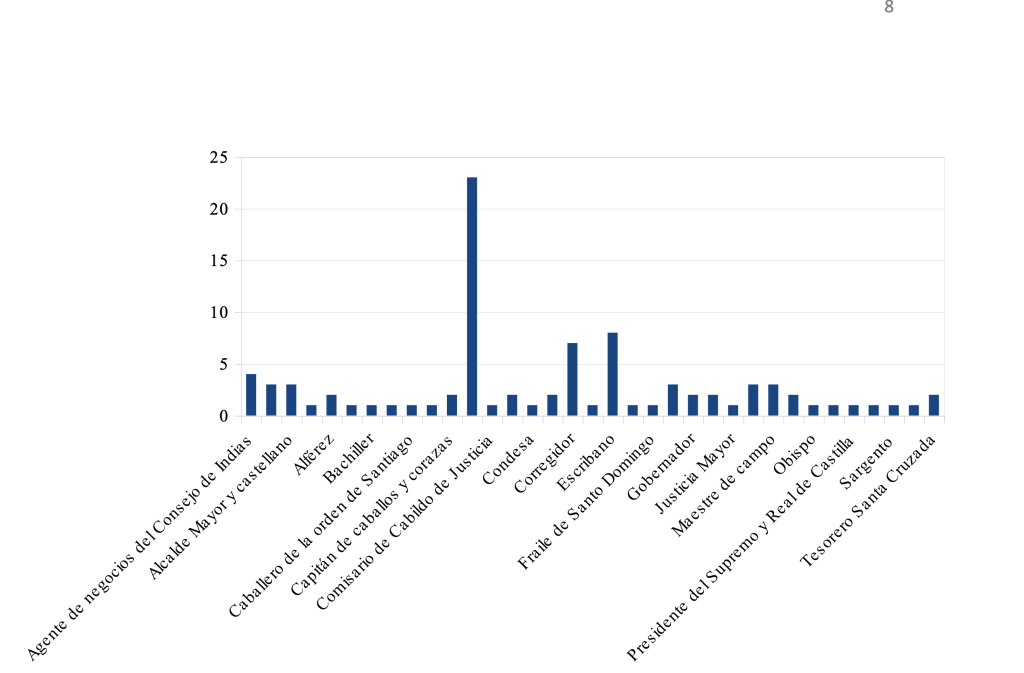

Conocemos a los familiares, identificando los círculos sociales mediante los poderes notariales o testimonios jurados, como nombres de conquistadores, religiosos, títulos nobiliarios, funcionarios, cargos militares o agentes de negocios (gráfica 2).

Gráfica 2

Profesiones y títulos en los expedientes

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

Encontramos a los corregidores de Acasaguastlán, Quetzaltenango, Valle de Guatemala, Tecpanatitlán y Totonicapán. También alcaldes, regidores y principales y al pregonero público de la ciudad.[7]. Se registró el nombre del intérprete del pueblo, como vemos en el pueblo de San Gaspar Chajúl, por Sebastián de Nicaragua; el de Santa Ana Malacatán, por Joan de Pascual; y el de San Martín Jilotepeque, por Felipe Herrera (tabla 2).

|

Tabla 2 |

|||

|

Encomienda |

Pueblo | Alcalde |

Regidores y principales |

| 1. Guatemala |

|

Gaspar López yGaspar Hernández | Thomás LariosPedro López

Gregorio García Diego Mejía |

|

Andrés Macario | Diego XuárezAndrés Ortiz | |

|

Francisco Pérez | Baltazar JilaDiego López | |

|

Pedro Gómez | Gaspar PérezMatías Hernández, alguacil mayor | |

| 2. Cojutepeque |

|

Diego Phelipe | Martín de Castro |

|

Juan RodríguezFrancisco de Guzmán | ||

|

Francisco de Alvarado | Gaspar HernándezDiego de Chávez | |

|

Joan Pérez | Domingo RamosSebastián Fernández | |

|

Martín Méndez | Pedro López | |

| 3. San Cristóbal |

|

Andrés Jiménez | Martín GarcíaPedro Guevara

Pascual Esteban Miguel Pérez |

| 4. Guatemala (El Salvador) |

|

Francisco de Guzmán | Cristóbal VásquezFrancisco Méndez |

|

Miguel Mateo | Juán Pérez MuñozJuan de Alvarado

Pedro Raimundo Juan Ambrosio de Chávez |

|

|

Diego Phelipe | Pedro Zesón | |

|

Gaspar Hernández | Diego de Chávez | |

| 5. San Pablo |

|

Andrés Pérez | Agustín CoxMiguel Pérez

Andrés Ramírez Gaspar López Juan y Antoni Pérez |

|

Sebastián Thomás | Diego Gutiérrez | |

|

Miguel Hernández | Gaspar MartínJuan de la Cruz

Bernabé de Castro |

|

|

Sebastián Pérez | ||

| 6. San Martín Jilotepque |

|

Diego Guerra | Gaspar TunThomas Bahid

Martín Jorge Gaspar Camey Andrés Tun Martín Lázaro Martín Popol |

| 7. San Cristóbal |

|

Sebastián de Torres | Bernabé UsunaGaspar Guajaqueño |

| 8. Guatemala (Chiapas) |

|

Jacinto Gines | Miguel Jiménez |

|

Juan Gómez | Domingo de LeónDomingo de Aragón | |

|

Juan Gómez | Gaspar SánchezJuan López | |

|

Miguel Gómez | Sebastián VásquezJuan Pérez | |

|

Juan Gómez | Diego GómezAntonio Pérez | |

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

Análisis de los procesos de otorgamiento de encomiendas

No todos los expedientes presentan los mismos documentos, pero todos llevan una secuencia de trazabilidad, identificando a autoridades de la Real Audiencia, documentos producidos por cada dependencia y presentados por interesados, obteniendo datos sobre pueblos, tributos, rentas e impuestos.

El auto de vacante es presentado y firmado por el presidente de la Audiencia, con los pueblos vacantes, fecha, nombre del anterior encomendero y su cargo. Posteriormente se publicaba el edicto “en término de 30 días y que los jueces oficiales cobren por los pueblos vacos referidos desde un día después” de la muerte del anterior encomendero.

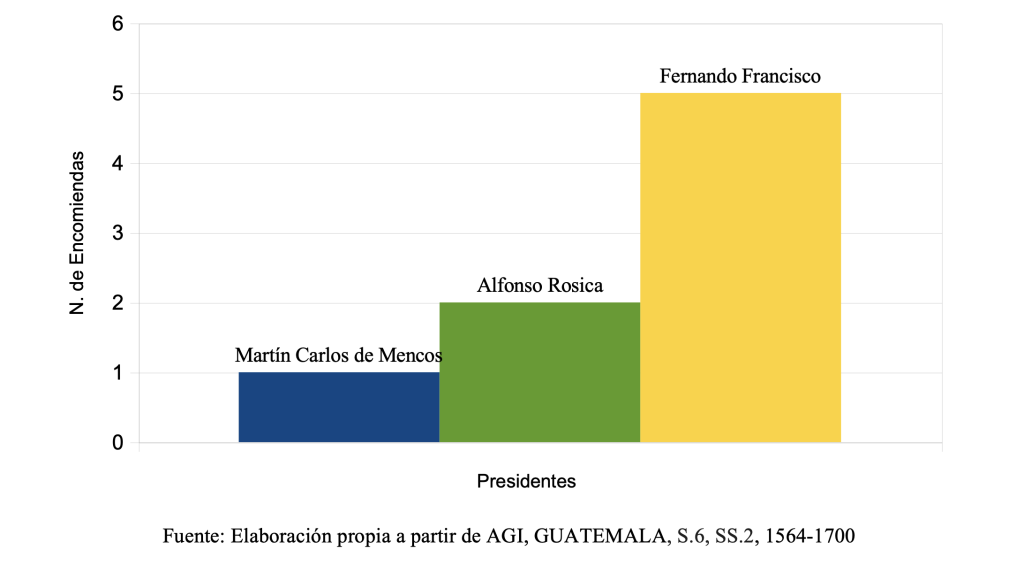

Entre 1660 y 1680 encontramos una encomienda otorgada por el presidente Martín Carlos de Mencos, dos por Alfonso Rosica de Caldas y cinco por Fernando Francisco Escobedo. La cantidad de pueblos oscilaba entre 1 y 10, con una media de 4 pueblos, en función de la renta otorgada (gráficas 3 y 4).

Gráfica 3

Nuevas encomiendas otorgadas por el Rey

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

Gráfica 4

Media de pueblos por encomienda

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

El Edicto comenzaba: “Sepan todos los vecinos y moradores estantes y habitantes en esta ciudad de Santiago de Guatemala y su distrito, que por muerte de el capitán […] ha vacado la encomienda que […]”.[8] En él se indica el nombre del encomendero que murió, número de vida, su linaje y nombre de los pueblos encomendados. Cualquiera podía oponerse a la concesión de la encomienda con los “papeles de sus méritos y servicios dentro de los 30 días que corren al día siguiente” de la publicación del edicto.

Durante la presidencia de Carlos de Mencos se otorgó únicamente una encomienda, solicitada en 1661 por la condesa de Alba y Yeltes, Mariana Ruiz de Contreras.

Bajo la presidencia de Alfonso Rosica se concedieron dos encomiendas, ambas divididas en mitades: en 1666 a Tomás de Paz y Villafuerte y en 1671 a Catalina de Jesús. En este último caso, a Catalina se le otorgó una pensión, cuya obligación de pago anual recayó en Tomás de Carranza y Medinilla, encomendero de la mitad de los pueblos.

Finalmente, durante la presidencia de Francisco Escobar se otorgaron cinco encomiendas: en 1672 al conde de Casarrubias, Francisco de Zapata; en 1676 a Antonio de Mesa y Ayala, a Pedro Núñez de Guzmán y a Diego de Vitoria y Zapata; y en 1677 a Josefa Enríquez Gonzaga. Al igual que en el caso anterior, a Josefa se le concedió una pensión que debía ser cubierta por Agustín Sanz Velásquez, encomendero de los pueblos asignados.[9] La información puede apreciarse con mayor claridad en la tabla 4.

|

Tabla 4 |

|||||

|

Presidente |

Nueva Encomienda | Fecha | Anterior encomendero |

Pueblos |

|

| Martín Carlos de Mencos | 1. Encomienda de Guatemala | 1661 | Fernando de Fonseca Ruiz de Contreras |

|

|

| Alfonso de Rosica | 2. Encomienda de Cojutepeque | 1666 | Lupercio Despes y Brizuela |

|

|

| 3. Encomienda de San Cristóbal | 1671 | Nicolás de Castellanos y Orozco |

|

||

| Presidente Francisco de Escobedo | 4. Encomienda de Guatemala (El Salvador) | 1672 | Mateo de Aceituno |

|

|

| 5. Encomienda de San Pablo | 1676 | Inés de María del Águila |

|

||

| 6. Encomienda de San Martín Jilotepeque | 1676 | María de Estrada y Medinilla |

|

||

| 7. Encomienda de San Cristóbal | 1676 | Juan de Morales y Colindres |

|

||

| 8. Encomienda de Guatemala | 1677 | Antonio Aguilar de la Cueva |

|

||

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

El pregón se realizaba en la plaza pública de Santiago, identificando el nombre del pregonero y nombre de los testigos, vecinos de la ciudad. Entre los vecinos identificamos a Joan de Pontaza, Andrés de Castro, Joan de Jerez “y otras muchas personas de que doy fe”.[10]

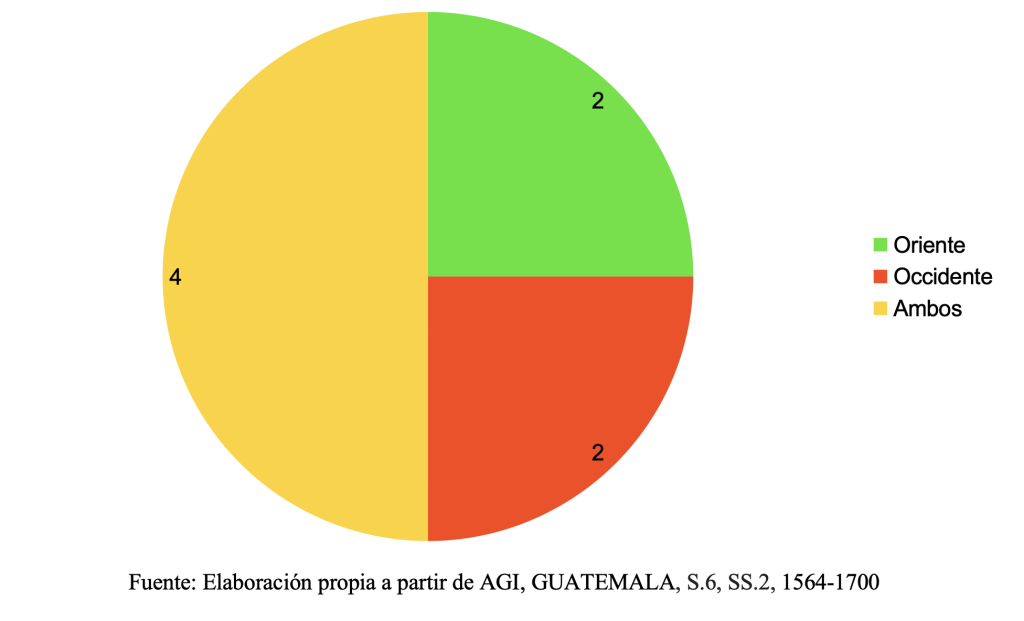

En el auto de avalúo, el presidente autorizaba la valoración de los pueblos conforme a los autos de tasación previamente establecidos. En dichos documentos se expresaba: “Manda y mandó se haga avaluación y aprecio de los tributos y especies tocantes a la encomienda que vacó por muerte de […]”.[11] Para este procedimiento, los pueblos fueron identificados en dos regiones —oriente y occidente—, lo que permitió comparar la cantidad de tributos tanto en dinero como en especie (tabla 5).

|

Tabla 5 |

||

|

REGIÓN |

ENCOMIENDA |

PUEBLOS |

| OccidenteOriente

Oriente Oriente Oriente |

1. Encomienda de Guatemala |

|

| OccidenteOriente

Oriente Oriente Oriente Oriente |

2. Encomienda de Cojutepeque |

|

| OrienteOriente

Oriente Occidente Occidente Occidente Occidente Occidente |

3. Encomienda de San Cristóbal |

|

| OrienteOriente

Oriente Oriente |

4. Encomienda de Guatemala (El Salvador) |

|

| OccidenteOccidente

Occidente Occidente Occidente Oriente Oriente Oriente Occidente |

5. Encomienda de San Pablo |

|

| Occidente | 6. San Martín Jilotepeque |

|

| OrienteOriente

Oriente |

7. Encomienda de San Cristóbal |

|

| OccidenteOccidente

Occidente Occidente Occidente |

8. Encomienda de Guatemala |

|

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

Los pueblos estaban determinados por la cantidad de renta estimada y, mientras mejor tributación tuviera el pueblo, más se acercarían a la totalidad de la renta otorgada (Puente, 1987: 187). Por eso hay encomenderos con un solo pueblo y otros con 5, 7 y hasta 10 pueblos, en ambas regiones (gráfica 5).

Gráfica 5

Nuevas encomiendas otorgadas en segunda mitad del siglo XVII

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

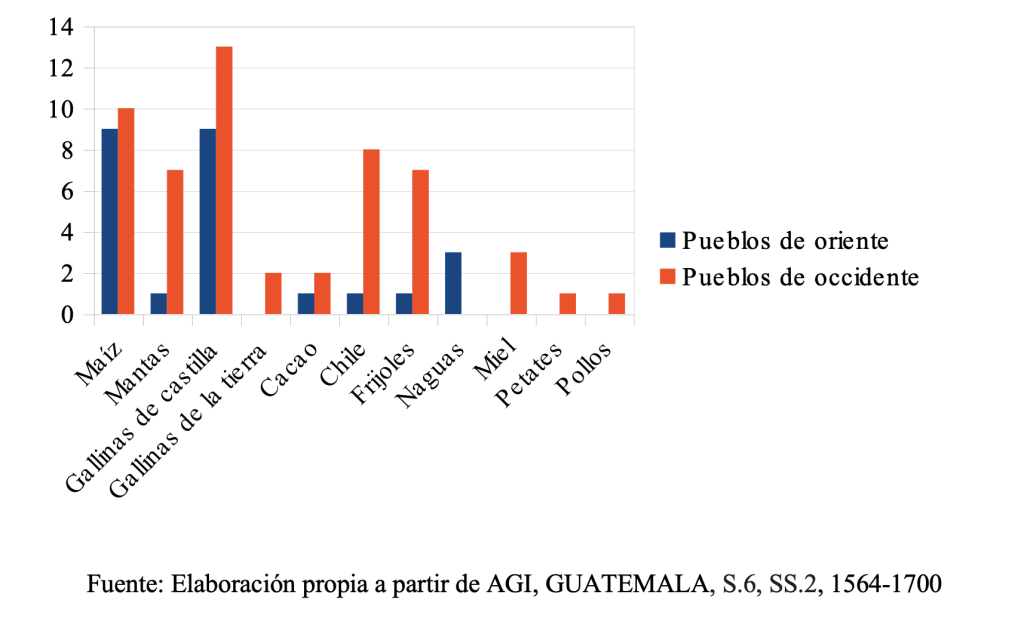

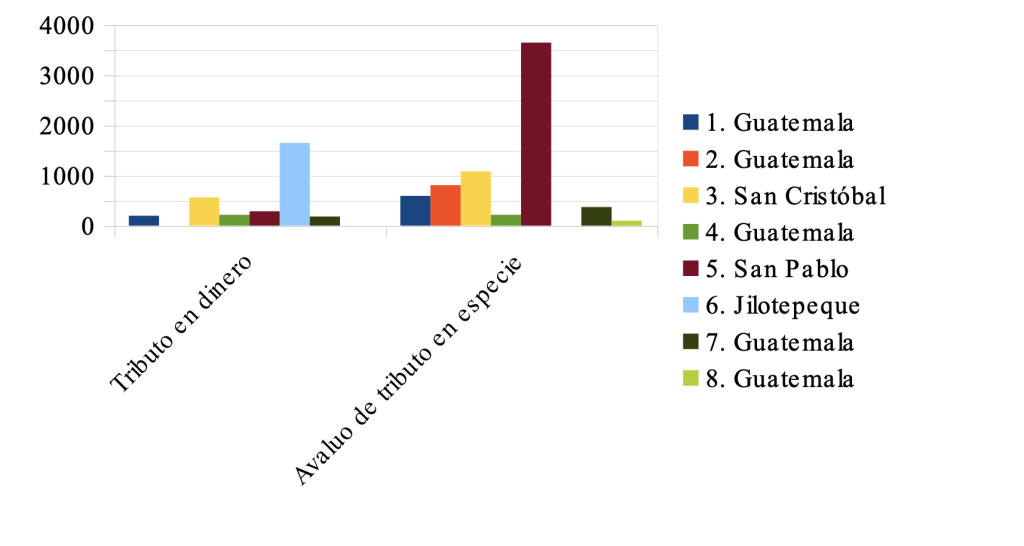

Los productos de oriente y occidente eran variados, entre los que estaban el chile, frijol y pollos como tributación que no aportaban los pueblos de Acasasguastlán (gráfica 6). Del avalúo resultaba la tasación de los tributos de cada pueblo, indicando cuáles eran en dinero y especie, y la cuantía de la venta de esos productos. El tributo se entregaba cada año en San Juan y Navidad (gráfica 7).

Gráfica 6

Productos que se registran por región

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

Gráfica 7

Tributo en dinero y en especie según encomiendas

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

El auto de otorgamiento es la confirmación de la encomienda dada por el presidente de la real Audiencia. Existió confirmación de renta de encomienda, confirmación de pueblos vacos y dación a censo otorgada por la Corona para la hija o viuda de encomendero (Ruiz, 1975: 148). A veces los tributos se utilizaban para pagar pensiones correspondientes. Se debía pagar el impuesto de la Armada de Barlovento y Media Anata.

El memorial de méritos y servicios constituye una fuente de gran riqueza para identificar las redes sociales, económicas y políticas de los solicitantes. En él se consignaban los méritos personales, el linaje familiar y las fechas de concesión de cada cargo, además de narrarse episodios vinculados a la guerra, la conquista y la defensa contra la piratería.

El fiscal informaba sobre el otorgamiento de la encomienda, señalando la cuantía en tostones, reales y maravedíes, así como el remanente destinado al quinto. Asimismo, precisaba las obligaciones inherentes al cargo: el pago del diezmo, el sostenimiento de la doctrina y la entrega de la limosna de vino y aceite. Cabe destacar que la encomienda debía renovarse cada cuatro años.

Por su parte, la Media Anata representaba la renta obtenida en un año de encomienda, destinada a financiar la defensa de las costas. Algunos de estos recursos se dirigieron a la defensa de Granada y otros al mantenimiento del castillo de Santo Tomás. El proceso concluía con la certificación de los jueces oficiales de la Real Caja, además del reconocimiento del derecho correspondiente a la Armada de Barlovento.

El nuevo encomendero tomaba posesión de la encomienda en un acto solemne, para el cual se convocaba al corregidor y a otras autoridades locales. En ocasiones también asistían el cura beneficiado, el juez reformador de milpa y algunos vecinos notables. Así ocurrió en el caso de San Cristóbal Acasaguastlán, donde estuvieron presentes Juan López de Azpeita, bachiller y cura beneficiado; Gaspar de Torres y Brizuela, juez reformador de milpa; Francisco Hidalgo, vecino; Francisco de Orellana y Thomas de Benavides; así como el capitán de infantería española Diego de Quiñonez y Lorenzana.

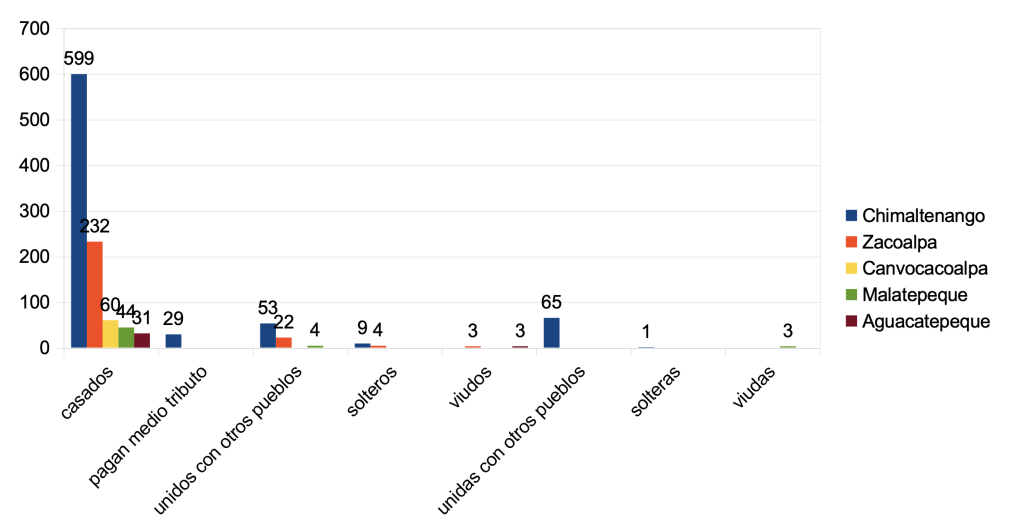

La tasación podía variar de un expediente a otro. En algunos casos se registraban categorías específicas de la población, como el número de casados, unidos, solteros, viudas y solteras. Sin embargo, solo un expediente conserva este nivel de detalle, mientras que los demás se limitan únicamente al avalúo (gráfica 8).

Gráfica 8

Tasación de los pueblos de la Encomienda de Guatemala

Fuente; Elaboración propia a partir de AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2, 1564-1700

Conclusiones

En numerosos casos, los expedientes utilizaron como base para el avalúo de tributos tasaciones realizadas décadas atrás, incluso con una antigüedad de 40 o 50 años. Esta práctica evidencia la falta de actualización por parte de las autoridades en el control de los pueblos tributarios. Un ejemplo se encuentra en los expedientes de San Cristóbal, donde se señalaba que el pueblo de Santa Lucía Malacatán se había extinguido, quedando únicamente un indio reservado, quien “por su edad no se hizo tasación ni hubo tributos que avaluar”.[12]

La variedad de datos contenidos en las informaciones sobre la toma de posesión permite identificar a personajes relevantes de los pueblos encomendados, como en el caso de los agentes de negocios vinculados al Real y Supremo Consejo de Indias. Uno de ellos, Diego Ignacio de Córdova, recibió un poder notarial de la encomendera Catalina de González para representarla en Madrid.

En cuanto a los productos tributados, se observan diferencias significativas según la región. En la encomienda de El Salvador, los tributos presentan variaciones respecto al oriente de Guatemala y, particularmente, a los pueblos de Acasaguastlán, donde se documenta el pago en cacao, miel o naguas, productos que hasta ahora no se han registrado en lugares como Chimalapa, San Cristóbal o La Magdalena. Por su parte, en el occidente la diversidad era mayor, pues se tributaban bienes como chile, frijol, petates, pollos e incluso gallinas de la tierra.

Referencias

Archivo:

AGI – Archivo General de Indias

Literatura secundaria

Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) (2023). Encomienda. https://dpej.rae.es/lema/encomienda (consultado el 15 de enero de 2025).

Imízcoz Beunza, J. M. (1996). Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna. Universidad del País Vasco.

Kahle, G. (1965). Die Encomienda als militärische Institution im kolonialen Hispanoamerika [La encomienda como institución militar en la América Hispánica Colonial]. Gonzáles, Margarita. (1979) (Trad.) Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 9, 5-16.

Kramer, W., Lovell, W. G., y Lutz, C. H. (1986). Las tasaciones de tributos de Francisco Marroquín, 1536-1541. Mesoamérica, Vol. 7(12), 357-394.

Pasinski, T., y Gómez, P. R. (2012). Vecinos y encomenderos: definiendo la élite del poder de Santiago de Guatemala (1548-1604). En Leizaola Egaña, A., y Hernández García, J. M. (coords.), Miradas, encuentros y críticas antropológicas, 81-92.

De la Puente Brunke, J. (1987). Política de la Corona en torno a las encomiendas peruanas (1670-1750). Histórica, Vol. 11(2), 181-206.

Rodríguez Sánchez, H. (2024). De la encomienda, la recaudación y algo más. Revista de la Facultad de Derecho de México, Vol. 74(especial), 1057-1082.https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2024.e.85706

Ruiz Rivera, J. B. (1975). Encomienda y mita en Nueva Granada. Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla.

Salinas, M. L. (2008) Encomienda, trabajo y servidumbre indígena en corrientes. Siglos XVII-XVIII [Tesis de Maestría en Historia de América]. Universidad Internacional de Andalucía.

Santós Pérez, J. M. (1999). El Cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala 1700-1787. Universidad de Cádiz.

Solórzano Vega, A. I. (2017). Algunos apuntes sobre la implementación de las Leyes Nuevas de 1542. La tradición popular, (222). https://ls3.usac.edu.gt/revindex/articulos/editor5-r435_pi1_pfi14_ra541222.pdf

Stone, L. (1981). El Pasado y presente. Fondo de Cultura Económica.

- Correo electrónico: athenaeum2181@gmail.com ↑

- AGI, GUATEMALA, S.6, SS.2. Expedientes de Confirmación de Encomiendas, signatura. ↑

- AGI, GUATEMALA, 106, N.17. Año de 1677, puede verse con mejor claridad la secuencia de los procesos de otorgamiento de encomienda. ↑

- Nuestra división entre oriente y occidente viene dada por la ubicación geográfica de las Alcaldías Mayores (Dirección General de Investigación [DIGI], 2006: 69): Soconusco, Verapaz, Zapotitlán, Chiapas, San Salvador, Tegucigalpa, surgidas en 1556, sumándose Amatique y Santo Tomás de Castilla en 1604 y Atitlán, Tecpán Atitlán, Totonicapán en 1678. ↑

- AGI, GUATEMALA, 103, N.15, 1661; AGI, GUATEMALA, 106, N.14, 1676; AGI, GUATEMALA, 105, N.11, 1671; AGI, GUATEMALA, 106, N.3, 1672; AGI, GUATEMALA, 106, N.13, 1676; AGI, GUATEMALA, 106, N.10, 1676; AGI, GUATEMALA, 106, N.17, 1677; AGI, GUATEMALA, 104, N.13, 1699. ↑

- Entró al convento de religiosas de Santa Catalina Mártir en Santiago. Se le otorgó una pensión sobre el pueblo de Santa Ana Malacatán (AGI, N.1, 1671). ↑

- Identificamos a Hernando Hidalgo, “negro libre, pregonero público”. ↑

- AGI, GUATEMALA, 106, N.17, ff. 1v, 1677. ↑

- AGI, GUATEMALA, 106, N.17, ff. 6, 1677. ↑

- AGI, GUATEMALA, 105, N.11, ff. 3, 1673. ↑

- AGI, GUATEMALA, 106, N.17, ff. 2v, 1677. ↑

-

AGI, GUATEMALA, 105, N.11, 1671, ff.8. ↑