Juan Manuel Yañez García[1]

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Urbano Olivera, El encuentro con la Cruz de Huatulco, siglo XIX. Templo de san Juan de Dios, Oaxaca. Fotografía: Mariana Andrés

La ciudad de Oaxaca es reconocida por la impronta virreinal de sus edificios religiosos sobre las calles reticulares trazadas a cordel que, incluso, le han merecido el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en 1987. Pero no podríamos comprender del todo su historia y su arte sin los alcances que tuvo la remodelación decimonónica que encabezó el prelado Eulogio Gillow (obispo de Oaxaca desde 1887 y arzobispo de 1891 a 1921), desde su llegada a la diócesis de Oaxaca, para resignificar el arte de su Iglesia hacia los valores artísticos y científicos, morales y políticos de su tiempo. Tal como ha estudiado Jaime Cuadriello:

Palpamos una jerarquía que rápidamente entendió que su papel como agente histórico ya no estaba en conservar su liderazgo político, acompañando como infeliz madrastra el nacimiento del Estado mexicano, sino en ocuparse de una esfera, mucho más poderosa y trascendente, de lo que podríamos llamar “la conciencia social”. (2003: 151)

El presente texto reflexiona sobre la función que tuvo la imagen religiosa para la Iglesia oaxaqueña en su tarea de construcción de una identidad histórica y para aglutinar a una feligresía dispersa y confundida frente a la secularización social. Para Gillow y la Iglesia de su tiempo era necesario fortalecer un pensamiento teológico que hiciera frente al racionalismo ilustrado y su visión objetiva de la realidad.

Pero lejos de negar los grandes avances de la ciencia moderna, la Iglesia decimonónica propuso una comunión de la razón con la fe, de acuerdo con una filosofía escolástica resignificada que defendió la unidad de la materia y el espíritu en la revelación de un Dios invisible, absoluto y eterno a los sentidos y al entendimiento por medio de los objetos sensibles: “La humana inteligencia solamente por las cosas sensibles se elevaba a conocer las cosas que carecían de cuerpo y de materia”. De esta manera, León XIII impuso en 1879 una visión objetiva de la divinidad trascendente: “no solamente se han de considerar los hechos y se ha de contemplar la naturaleza, sino que los hechos se han de subir más alto y se ha de trabajar ingeniosamente para conocer la esencia de las cosas corpóreas” (León XIII, 1879).

Bajo esta filosofía “neoescolástica”, la Iglesia buscó, a la manera de los jesuitas del siglo XVIII, inculcar en los fieles un “criterio de verdad positiva” con una visión conciliadora “entre el cristianismo y una visión científica y moderna del mundo y de la historia” en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús (Trabulse, 1988, Cuadriello, 2021: 130), así como en el de la Cruz, los Sacramentos, las reliquias y las imágenes antiguas catalizadoras de la devoción social, entre las que destacan la Virgen de Guadalupe y otras imágenes que serían coronadas —como la Virgen de la Soledad de Oaxaca—, que se externaron como testimonios oculares y objetivos de una verdad del espíritu divino: “encarnado en la materia” (AHUABJO, La Voz de la Verdad, Año 1, t. 1, núm. 9, 22 de marzo de 1896, p. 2).

Esas imágenes se constituían, pues, en evidencias objetivas de los beneficios de Dios revelados a la comunidad cristiana en la historia de la humanidad, ante los lamentos del prelado Gillow por el extravío de las conciencias modernas en la “tendencia a desconocer el influjo de todo lo sobrenatural”, ante lo que consideraba “una exagerada apreciación de los descubrimientos físicos y sus múltiples aplicaciones a la vida social en el orden meramente material” (Gillow, 1889: apéndice 1, 3). Lo que, a decir, con ironía, de Manuel Esparza “rayaba en el límite de la fe no ilustrada o en pleno pensamiento mágico” (Esparza, 2006: 90).

La ciencia de Dios

Para la Iglesia oaxaqueña del prelado Gillow, esos signos religiosos guiaron la construcción de una sociedad cristiana en Oaxaca. Esta visión se apoyó en un enfoque moderno de análisis de datos, que buscaba integrar distintos momentos históricos en un relato continuo de progreso. Inspirado o en diálogo con obras como México a través de los siglos de Vicente Riva Palacio o México: su evolución social, Gillow reorganizó la historia de la Iglesia en una narrativa alternativa. Para ello, se apoyó en “reconocidos historiadores” virreinales y contemporáneos, y en el análisis de documentos y monumentos, con el fin de dar solidez a la historia de la cristiandad oaxaqueña hasta el presente.

Así, en sus Apuntes históricos el prelado Gillow desarrolló una historia religiosa que transitaba del pasado prehispánico en la lucha contra la idolatría hacia el progreso en la plena conciencia del Dios revelado. Primeramente, destacaba un relato sobre la temprana predicación de Santo Tomás apóstol en la Indias Occidentales, según las huellas sensibles de una antigua cruz de madera plantada en Huatulco, así como de “otra cruz forjada como con el dedo”, en la provincia de los chontales, y las plantas de unos pies esculpidas en el cerro Zempoaltepetl, en la nación mixe (Gillow, 1889: 24).

Este relato continuaba con el periodo virreinal y el testimonio visual de los templos religiosos: registros arqueológicos de ideas y formas que revelaban los distintos aspectos de la civilización: el arte y la ciencia, la religión y el pensamiento. Los templos y conventos virreinales revelaban expresiones distintivas de la herencia cultural de una nación que se pensaba insoslayable a la impronta católica: “los religiosos de las principales Órdenes que vinieron a América fundaron todos en la ciudad de Antequera […] construyeron majestuosos edificios que son aún el mejor adorno de aquella capital”, y ante los embates del Estado liberal, éstos “sobrevivirán siglos a los que decretaron la exclaustración de sus moradores” (Gillow, 1889: 699). Asimismo, la memoria de sus predecesores le permitió al prelado Gillow estructurar un discurso histórico de continuidad y vitalidad con el presente —pese a la coyuntura de la Independencia e incluso frente a la consolidación del Estado liberal—, para reconfigurar a la sociedad católica ante las problemáticas de su tiempo y confrontar las medidas reformistas, el arribo protestante y la persistente idolatría indígena en la diócesis:

Que los infelices descreídos critiquen el culto lujoso, y aún más, el bienestar temporal del clero no debe llamar nuestra atención […] Y para que esta gangrena moral no adelante se hace inevitable hoy en día el atacar de frente a los sofismas; hay que tomar contra ellos la ofensiva; hay que desafiarlos y provocarlos a combate. (AHUABJO, La Voz de la Verdad, Año 1, t. 1, núm. 9, 22 de marzo de 1896, p. 3)

De esta manera, y gracias a la concordia con el porfiriato, el prelado Gillow pudo recuperar, reparar y adornar aquellos monumentos oaxaqueños tan deteriorados e impulsar una nueva visión estética que destacó la función religiosa en el progreso de la religión y del Estado moderno, en conexión con la divinidad:

La primera de sus joyas Santo Domingo y su convento, objetos de la admiración de ilustres viajeros, tales como Humboldt y otros: la iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes, la Concepción, San Felipe y la Soledad; reconstruidas todas en la presente honrosa época del gobierno de Monseñor Eulogio G. Gillow, que se desvive por el engrandecimiento moral y físico de toda su Arquidiócesis. (AHUABJO, La Voz de la Verdad, Año 1, t. 1, núm. 21, 14 de junio de 1896: 2)

Finalmente, la Catedral, sede del poder episcopal, “vendrá a ser como el lazo de oro y el broche de brillantes de esa primorosa agrupación de monumentos” (AHUABJO, La Voz de la Verdad, año 3, t. III, 4 de septiembre de 1898, p. 33), externando la visión geopolítica de la Iglesia local sobre un territorio sacralizado de nuevo en los antiguos templos virreinales: “encargados de pregonar la magnificencia de la poderosa mano de la Iglesia” (AHUABJO, La Voz de la Verdad, Año 1, t. 1, núm. 21, 14 de junio de 1896, p. 2).

La pintura de historia en el templo de San Juan de Dios

Con aquel argumento artístico, histórico y político, la Iglesia oaxaqueña fundamentó la función testimonial de la imagen, tal como quedó demostrado en el templo primigenio de San Juan de Dios, que tenía el significativo valor de ser la primitiva catedral de la ciudad, recién levantada de la ruina gracias al dispendio de Andrés Portillo y las comerciantes del mercado adjunto (Gillow, 1920: 175).

Sobre los nuevos muros de mampostería de este recinto, el artista local Urbano Olivera colocó, hacia 1898, un programa pictórico de ocho cuadros que narraban, por encargo del prelado Gillow, “los más notables hechos de la historia religiosa de la época de Oaxaca desde la época gentilicia hasta el presente” (Gillow, 1920: 175-176).

Los estudiosos han identificado este programa como una “guía visual de la historia religiosa cristiana en la entidad” y una estrategia de “negociación política y resignificación histórica” (Villalobos, 2020). Su objetivo era reforzar la identidad religiosa de Oaxaca frente al discurso del Estado, la estética ilustrada y las normas del academicismo, utilizando recursos propios de la pintura popular, especialmente del tipo exvoto (Ramírez, 2003: 138). Este proyecto reflejaba las tensiones artísticas del México moderno al representar la relación entre la sociedad cristiana oaxaqueña y la divinidad, en términos similares al programa del santuario del Tepeyac, que en ese mismo periodo “mostraba temas evocadores de una sociedad colonial bien avenida en su originario estatuto de ‘las dos repúblicas’, pero en donde reluce, con merecido protagonismo, el grupo clerical que edificó los cimientos de la patria criolla”; y advertía al Estado que la Iglesia “seguía siendo el agente social más decisivo en el devenir histórico de la nación mexicana. Y, sobre todo, que su esfera de soberanía e intemporalidad estaba por encima de cualquier construcción política o visión histórica que la justificara” (Cuadriello, 2003: 151).

El carácter votivo —es decir, su alusión a los exvotos y su función como demostración de fe— de aquellas obras de Olivera nos da luces para comprender los valores trascendentales de la imagen mediante la representación de la sociedad virreinal, conformada por españoles e indios, en expresión de devoción, agradecimiento y petición ante una divinidad visible (Warburg, 2005: 151). Este efecto se lograba mediante un “anacronismo” intencional, posiblemente influido por la limitada habilidad de Olivera para componer historias. Así, sus obras expresaban una religiosidad “primitiva” que irrumpía a destiempo en el arte autónomo y la sociedad secular. A través de la repetición litúrgica, estas imágenes traían al presente un pasado simbólico, mostrando la supervivencia de “latencias y síntomas, memorias enterradas y resurgidas, anacronismos y umbrales críticos” (Didi-Huberman, 2011: 43).

El programa de la parroquia San Juan de Dios destacaba, así, el valor devocional del arte en la imitación de aquella naturaleza divina y el testimonio histórico de la instauración de una fe cristiana que privilegiaba la ortodoxia de la imagen sacramental, como elemento imperecedero de la civilización del territorio oaxaqueño, al tiempo que buscaba estimular la devoción de una feligresía mayoritariamente indígena.

De igual forma, la historia religiosa de Oaxaca conectaba el pasado prehispánico con el siglo XIX, como una forma de afirmar su identidad local y universal. Tal vínculo se basaba en los signos de la redención —como la cruz y los sacramentos— que la Iglesia consideraba el fundamento de la comunidad cristiana en Oaxaca, frente a la persistente idolatría indígena en la diócesis. Resulta muy significativo que el cimiento de la conciencia trascendental de la nación se remitiera al pasado prehispánico, con la predicación del apóstol Santo Tomás, según una larga tradición historiográfica, tanto virreinal como contemporánea. “Respetables historiadores afirman que antes de la conquista fue predicado el Evangelio y conocido el Símbolo de la Redención cristiana en Oaxaca” (Gillow, 1889: 20). De esta manera, la idolatría de los indios habría quedado interrumpida por la revelación de los signos sagrados desde los orígenes mismos del cristianismo:

En la adoración de un solo Dios alumbró a estos naturales […] la pasión del Señor y la muerte en el madero santo de la Cruz, cuya poderosa señal les manifestó y les hizo adorar, inspirándoles una grande confianza de conseguir por su mediación el remedio universal de todas sus necesidades. (Gillow, 1889: 22)

Ese pasado mítico se engarzaba con la Conquista en la representación que hizo Olivera de El encuentro con la Cruz de Huatulco, que narra el hallazgo de la reliquia milagrosa en la costa oaxaqueña por parte de un grupo de soldados españoles guiados por los indios. Así se enlazaba la predicación apostólica con la profecía de la Conquista: la llegada de “otros hombre blancos y barbudos como él [Santo Tomás], trayendo la misma religión” (Figura 1). La obra defendía la Conquista como un nuevo episodio triunfante de “la verdad católica sobre el imperio del demonio” para la conversión definitiva de los naturales al verdadero culto y su limpieza del pecado original por medio del bautismo (Gillow, 1889).

De manera significativa, el cuadro siguiente del mismo programa estaba dedicado a la representación de El bautizo del rey Cosijoeza, que sigue los antiguos modelos virreinales de los bautizos de la nobleza tlaxcalteca y texcocana en la fundación del reino de la Nueva España; narraba el momento histórico en que el religioso Bartolomé de Olmedo lavó del pecado al rey zapoteco Cosijoeza en una de las expediciones que hizo Pedro de Alvarado a la región de Tututepec (Gay, 2006: 218; Martínez Gracida, 1888: 125) (Figura 2). El sacramento trazaba el camino de la santificación del indio en el nuevo orden social y recreaba la visión trascendental del arte en la manifestación de los dones divinos otorgados a la humanidad en el ritual. Desde el pasado remanente, que se remitía al bautizo de Cristo, la Iglesia defendía, así, el control de los ciclos de la vida, entonces amenazado por la usurpación del Estado con la creación del registro civil y los panteones (Traffano, 2007).

Figura 1. Urbano Olivera, El encuentro con la Cruz de Huatulco, siglo XIX. Templo de san Juan de Dios, Oaxaca. Fotografía: Mariana Andrés

Figura 2. Urbano Olivera, El Bautizo de Cosijoeza, siglo XIX. Templo de san Juan de Dios, Oaxaca. Fotografía: Mariana Andrés

Resulta muy significativo que este cuadro era seguido por La primera misa en Oaxaca, que exaltaba el sacramento de la Eucaristía como fundamento de la sacralización del territorio oaxaqueño (Figura 3). De esta manera, la ciudad arraigaba su identidad en la presencia real de Cristo en la hostia, elevada frente al ejército conquistador, como alegoría rememorativa de la celebración religiosa realizada por el sacerdote Juan Díaz sobre un altar improvisado al pie de un árbol de guaje, toponímico de Oaxaca.

Figura 3. Urbano Olivera, La primera misa, siglo XIX. Templo de san Juan de Dios, Oaxaca. Fotografía: Mariana Andrés

Este suceso cobró especial relevancia en el siglo XIX en la búsqueda de anclajes identitarios, y, aunque no había un acuerdo sobre la fecha en que ocurrió aquella primera misa, el prelado Gillow sentenció, de acuerdo con Martínez Gracida, el 25 de noviembre de 1521, en coincidencia con la expedición de Francisco de Orozco a territorio oaxaqueño y estratégicamente empatada con la festividad de Santa Catalina, patrona de aquel templo primigenio donde se ubicó el programa de Olivera.

El programa celebraba, pues, el carácter fundacional de la ciudad en aquella parroquia reconstruida que aglutinaba en el pasado a los indios nahuas, aliados de los conquistadores. El sentido de unidad corporativa reunía, además, a los cabildos eclesiástico y civil en la celebración de la santa de Alejandría, “por ser obligación de unos y otros la asistencia d[ic]ha festividad por patrona la santa y que de tiempo inmemorial asistido el cabildo eclesiástico y secular desta ciudad” (AHNO, Diego Benaias, Libro 151, 1698, fs. 164v-165). De hecho, algunos los historiadores decimonónicos, como Gay, señalaron que allí se conmemoraba la fundación de la ciudad: “Celebraba el cabildo eclesiástico concurriendo formado en cuerpo a San Juan de Dios en recuerdo de haber sido éste el día del ingreso de los españoles en aquella ciudad” (Gay, 2006: 184).

Por otro lado, el programa incluía un episodio contrastante ocurrido en Villa Alta en 1700, donde se documentó una celebración indígena centrada en la figura de una sierva, culto que fue considerado una expresión demoníaca de idolatría y derivó en actos violentos en la región (Figura 4).

Figura 4. Urbano Olivera, Idolatría en Cajonos, siglo XIX. Templo de san Juan de Dios, Oaxaca. Fotografía: Mariana Andrés

El programa expresaba así el rechazo a la heterodoxia cristiana y una preocupación renovada por la conciencia de la población, de una mayoría indígena, que conformaba la arquidiócesis: “Debido a su naturaleza degenerada por el pecado original, existe una tendencia marcada a separarse continuamente del verdadero culto de Dios” (Gillow, 1889: 190).

El mismo prelado Gillow encabezó una investigación sobre los hechos de Cajonos, a partir de la denuncia de la idolatría —por parte de los fiscales Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles— que casi dos siglos atrás provocó la violencia de los habitantes de varias comunidades contra el convento dominico de San Francisco, donde se refugiaron los denunciantes, para luego castigarlos hasta la muerte.

La causa testimonial sobre Cajonos (de la que deriva el relato visual de Olivera), acompañada de una solicitud formal a Roma, expresaba la intención de Gillow de canonizar a los mártires indígenas, argumentando que su muerte representaba la máxima expresión de virtud cristiana. Con esta iniciativa, Gillow buscaba “despertar y reanimar el espíritu católico” en la sociedad mexicana, destacando que su beatificación “honraría indudablemente no solo a la clase indígena, sino a la nación a que pertenecen, pues serían los primeros indígenas que de todas la Américas serían elevados al honor de los altares” (Gillow, 1889: 102). Además, al exaltar la labor del obispo Ángel Maldonado (1702-1728), quien pacificó la región serrana, Gillow advertía sobre el papel crucial de la Iglesia y su misión episcopal para evitar la violencia en un territorio socialmente complejo.

La coronación de la Virgen de la Soledad

En paralelo al programa histórico de Gillow, el Papa León XIII impulsaba una nueva fase militante para la Iglesia, en un afán por “reconstruir su propio régimen corporativo de clases y grupos sociales que, de forma paralela y ejemplar, emprendieran la regeneración social y moral de la nación” (Cuadriello, 2003: 151).

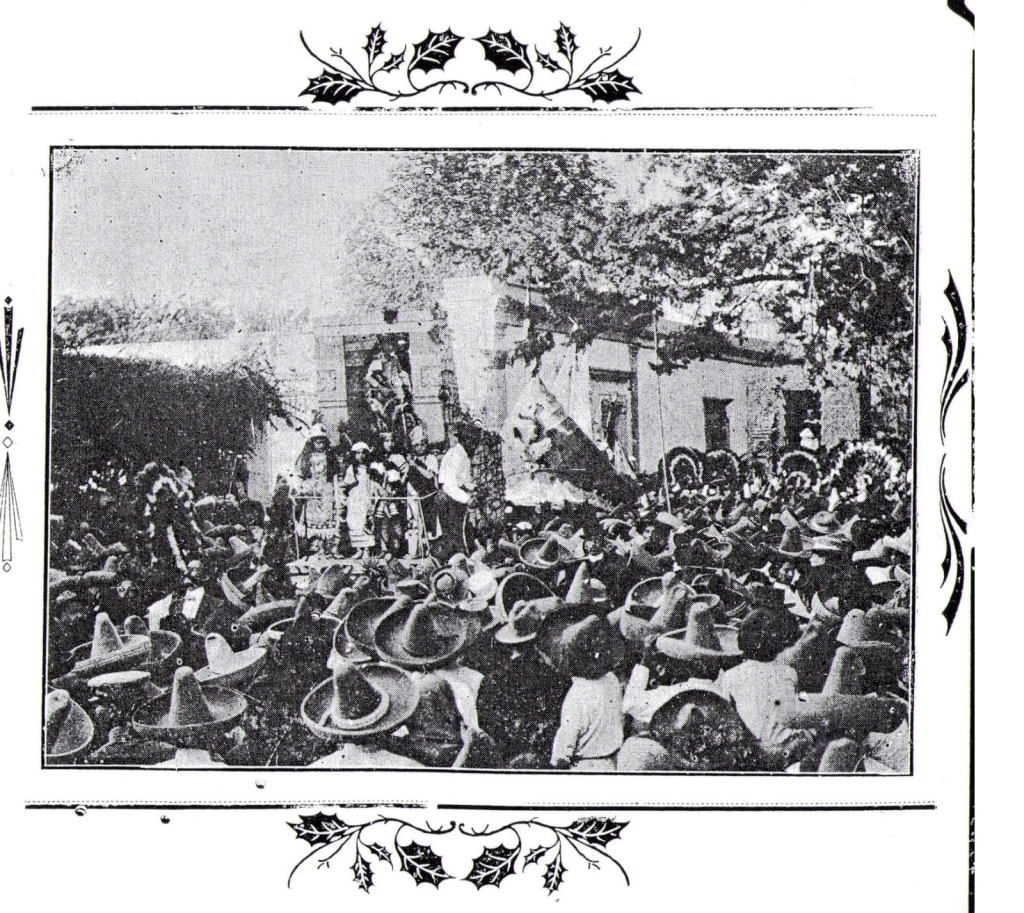

La síntesis de ambos proyectos quedó finalmente expresada en la Coronación de la imagen de la Virgen de la Soledad, el 18 de enero de 1909, en el templo recién remodelado para exaltar a la reina coronada, ante el júbilo de una nutrida feligresía que abarrotó las calles para celebrar un desfile —o una procesión velada— de sus grupos sociales: el Círculo Católico de Obreros, colegios, agrupaciones de parroquias, asociaciones de templos, así como “gremios” productivos.

Aunque la imagen de la Virgen no pudo salir de su templo (por estar prohibido por la legislación liberal), quedó bien representada por las alegorías de ocho carros que guardaban el simbolismo religioso de la historia y el progreso. Primero con la “Civilización anterior a la Conquista”, que representaba las ruinas de Mitla y las complementaba con unos niños disfrazados a la usanza antigua (Figura 5).

Figura 5. Alegoría de la civilización anterior a la Conquista. Álbum de la coronación de la Santísima Virgen de la Soledad que se venera en Oaxaca. Ed. La Voz de la Verdad, Oaxaca, 1909. Fotografía Juan Manuel Yañez García

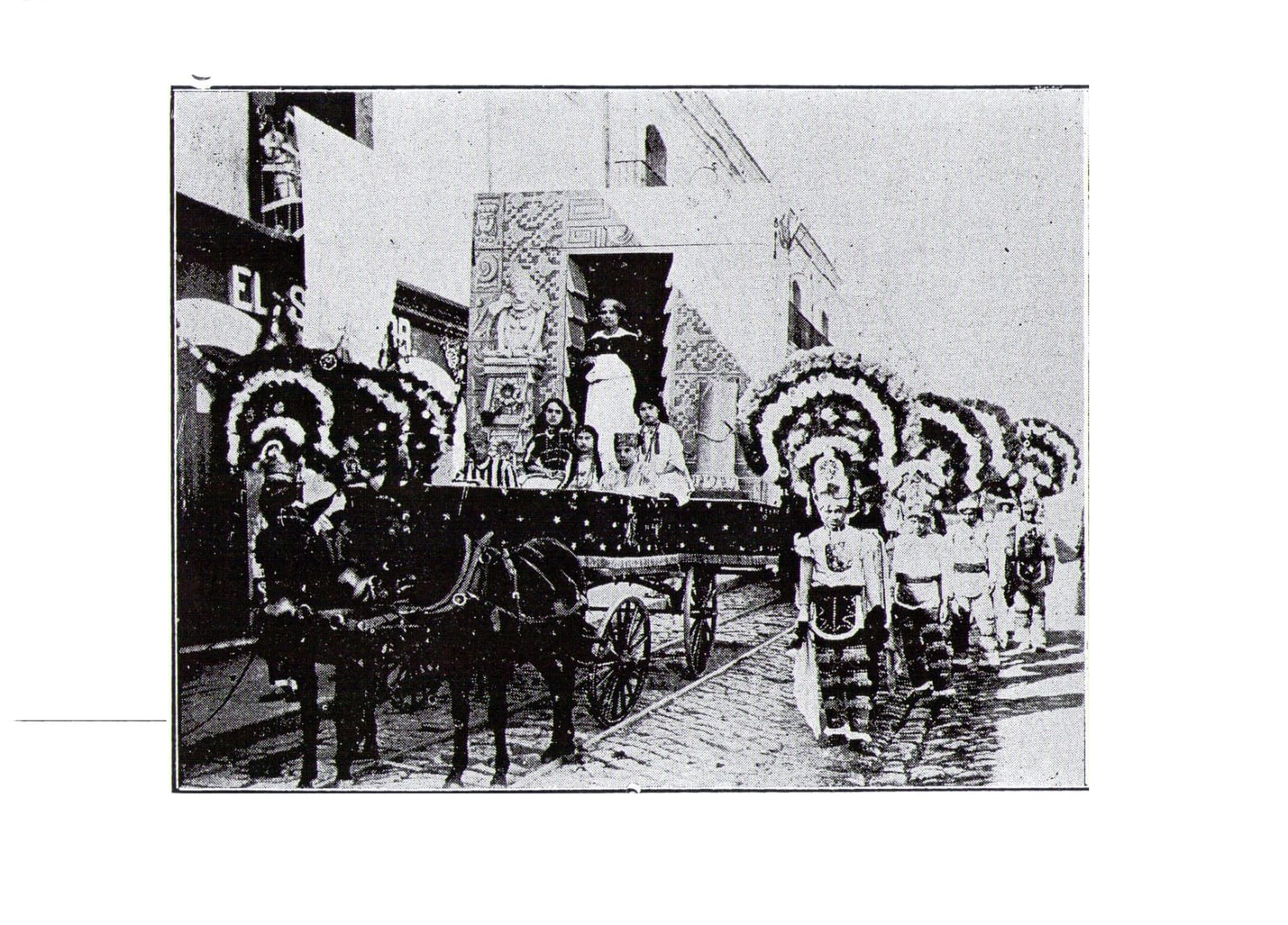

Ese carro era seguido por dos más dedicados a la “Revelación del Cristianismo” y a la figura de “Fray de Bartolomé de las Casas”. En ambos casos se trataba de bien conocidos argumentos históricos del arraigo de la religión en el pasado (Figura 6).

Figura 6. “Fray Bartolomé de las Casas”. Álbum de la coronación de la Santísima Virgen de la Soledad que se venera en Oaxaca. Ed. La Voz de la Verdad, Oaxaca, 1909. Fotografía Juan Manuel Yañez García

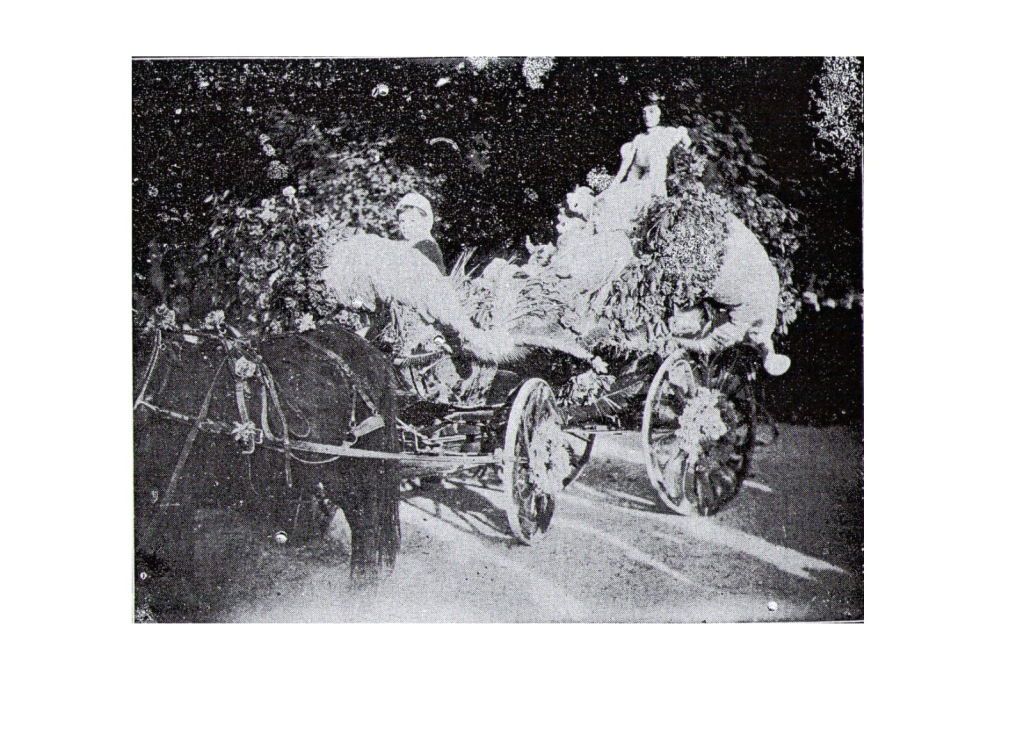

Más atrás desfilaban los carros de “La Agricultura”, “La Minería”, “El Comercio” y “El Progreso”, que celebraban la misión social de la Iglesia en aquel presente (Figura 7). Para Gillow, el progreso —es decir, las “mejoras materiales que traen bienestar físico y moral a nuestro país”— debía ir acompañado de la fe, “ante la cual los sabios debían postrarse y ofrecerle los monumentos de la ciencia” (Gillow, 1889).

Figura 7. Alegoría del progreso. Álbum de la coronación de la Santísima Virgen de la Soledad que se venera en Oaxaca. Ed. La Voz de la Verdad, Oaxaca, 1909. Fotografía Juan Manuel Yañez García

Finalmente, el desfile cerraba con el carro “Oaxaca bajo la influencia del cristianismo”, el cual mostraba a un grupo de niños vestidos con diversos trajes que buscaban mostrar la pluralidad étnica del territorio oaxaqueño, en una ilusoria manifestación de unidad histórica y social, a través de la construcción de una identidad pluriétnica capaz de unir la heterogeneidad de sus pueblos gracias al culto de la Virgen.

La Iglesia buscó guiar a los fieles hacia lo divino mediante un proceso simbólico que iba de los sentidos a la comprensión espiritual, integrando esta experiencia en la historia y en el desarrollo social y cultural de Oaxaca. Esta estrategia revelaba una lucha simbólica entre dos visiones de la verdad: la basada en la ciencia positiva y la centrada en la trascendencia religiosa. Aunque parecía haber armonía con el Estado, en realidad la ciudad ya mostraba que las divisiones profundas causadas por estas guerras simbólicas de la modernidad se estaban transformando en una confrontación irreconciliable que iba desde lo artístico y lo científico hasta lo moral y político.

Archivos

AHNO Archivo Histórico de Notarías de Oaxaca

AHUABJO Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Referencias

Álbum de la coronación de la Santísima Virgen de la Soledad que se venera en Oaxaca (1909). Ed. La Voz de la Verdad.

Cuadriello, J. (2003). La corona de la Iglesia para la reina de la nación. Imágenes de la coronación guadalupana de 1895. En Los pinceles de la Historia. La fabricación del estado, 1864 -1910 (pp. 150-185). Instituto Nacional de Bellas Artes / Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuadriello, J. (2021). El Sagrado Corazón, entre el prodigio barroco y la catástrofe jesuítica (Roma-México, 1765-1767). En Guasch Marí, Y., López-Guzmán Guzmán, R. J., y Panduro Sáez, I. (coords.), Identidades y redes culturales, V Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano (pp. 119-130). Universidad de Granada.

Didi-Huberman, G. (2011). Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Adriana Hidalgo editora.

Esparza, M. (2006). Gillow. Un obispo terrateniente de Oaxaca (1887-1922). Carteles Editores.

Gillow, E. (1889). Apuntes históricos. Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús.

Gillow, E. (1920). Reminiscencias. El Heraldo de México.

León XIII (1879). Epístola encíclica Aeterni Patris del sumo pontífice León XIII sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Dicastero per la Comunicazione. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html

Ramírez, F. (2003). México a través de los siglos (1881-1910): la pintura de historia durante el porfiriato. En Los pinceles de la Historia. La fabricación del estado, 1864-1910 (pp. 110-149). Instituto Nacional de Bellas Artes / Universidad Nacional Autónoma de México.

Trabulse, E. (1988). Clavigero, historiador de la ilustración mexicana. En Martínez Rosales, A. (comp.) Francisco Xavier Clavijero en la ilustración mexicana (pp. 41-57). El Colegio de México.

Villalobos Audriffred, H. (2020). La negociación política y la resignificación histórica de las pinturas religiosas fundacionales de Oaxaca durante el Porfiriato. Caiana, 16, 133-147.

Warburg, A. (2005). El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Alianza.

-

Correo electrónico: jumayaga@hotmail.com ↑