Mónica Palma Mora[1]

INAH

Al finalizar la década de 1980, la sureña ciudad de Oaxaca de Juárez, hasta esos años una apacible y atractiva ciudad para el turismo nacional e internacional por sus zonas arqueológicas aledañas (Monte Albán y Mitla), sus calles y edificios coloniales, y su gastronomía, empezó a registrar una mayor afluencia de extranjeros. Estos visitantes no constituían una novedad, su presencia ya era habitual entre los oaxaqueños de la ciudad, sin embargo, muy pocos de ellos, en particular estadounidenses, la elegían como un lugar alternativo para radicar por carecer de suficientes servicios urbanos.

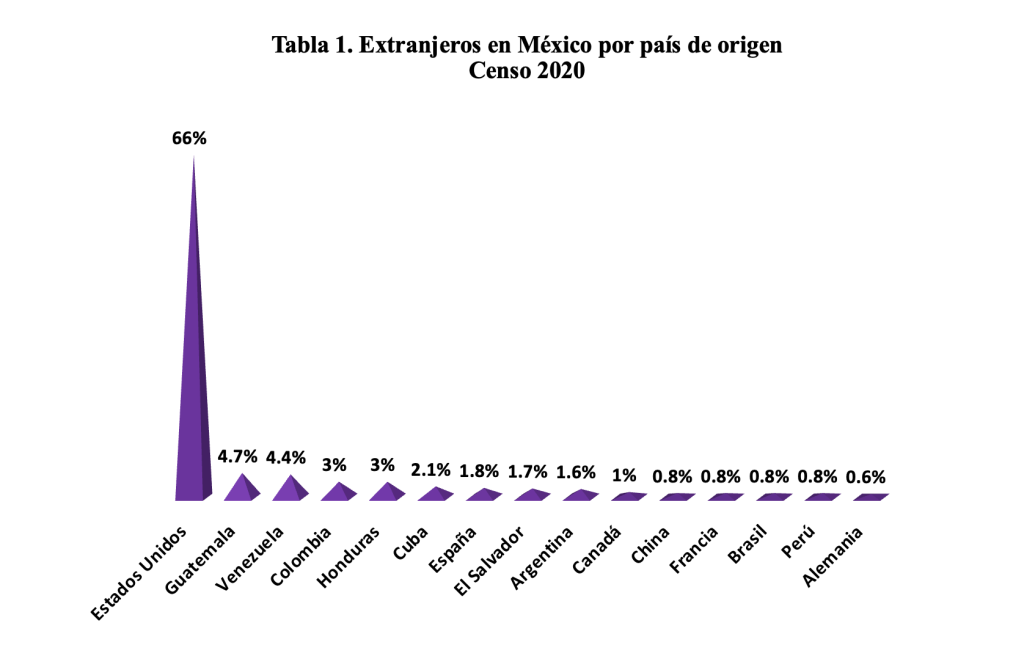

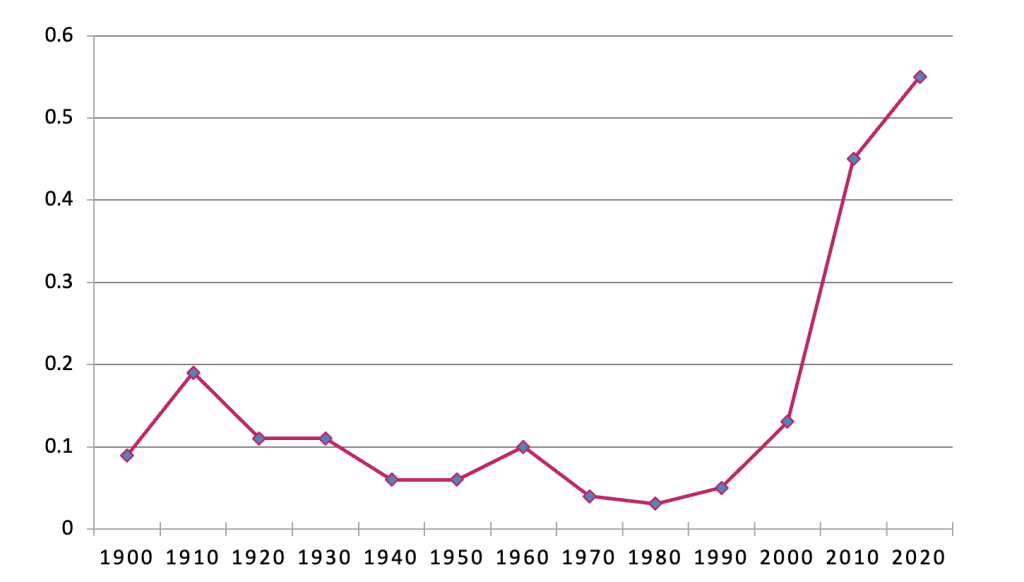

La opinión desfavorable sobre Oaxaca de Juárez entre distintos estadounidenses interesados por vivir fuera de su país comenzó a modificarse en la década de 1990. La población extranjera establecida en el estado, muy escasa durante casi todo el siglo XX, aumentó en estos años. De acuerdo con los censos de población y vivienda, mientras en 1980 se contaron un total de 743 extranjeros en el estado, el de 1990 reportó 1,403. El del año 2000, 4,591. El de 2010, 17,070. Y el realizado en 2020, un total de 22,569 extranjeros. Su incremento estuvo en concordancia con la tendencia registrada por la población extranjera a nivel nacional. En efecto, a partir del censo del año 2000, este universo demográfico observó un significativo aumento, el cual alcanzó su punto más alto en el censo de 2020, año en el que integró el 1% del total de habitantes en el país. De este porcentaje –equivalente a 1,212,252 extranjeros–, 66% reportó haber nacido en Estados Unidos (INEGI, 2020).[2]

Elaboración propia.

¿Cuáles han sido las circunstancias y/o factores que han repercutido en el más alto número de extranjeros residentes en México? Un análisis detallado de este proceso supera el espacio del presente texto, sin embargo, por lo que respecta a la ciudad de Oaxaca de Juárez, el aumento de residentes extranjeros, en su inmensa mayoría estadounidenses desde fines del siglo XX, se explica tanto por la política federal y estatal de mayor promoción turística, como por el proceso de expansión capitalista que ha interconectado a nivel global los mercados de bienes y de servicios, de capital, financieros, de tecnologías, de información, etc. Este proceso intensificado por el desarrollo y expansión de las comunicaciones, en especial las digitales, ha repercutido en el incremento y diversificación de las movilidades humanas por muy diversos factores —aunque las migraciones laborales continúen predominando—, y ha redefinido los perfiles migratorios (Whitol de Wenden, 2013: 21-22).

La capital oaxaqueña constituye un pequeño ejemplo de esta situación. En ella se han domiciliado extranjeros de diverso origen nacional, entre norteamericanos, europeos, centroamericanos, y de otras latitudes (aunque predominen los estadounidenses), por motivos de muy distinto tipo: laborales, de negocios, por razones académicas, culturales o familiares. Otros han llegado por afinidad ideológica con los movimientos populares que se han desarrollado en el presente siglo,[3] o con la finalidad de apoyar a organizaciones de defensa del medio ambiente.

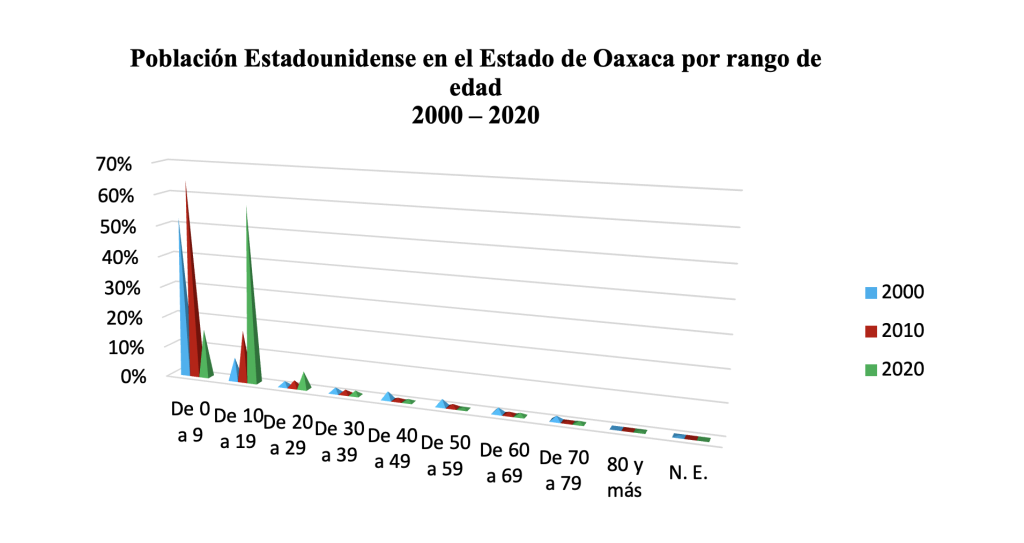

Cierta proporción de los estadounidenses radicados son jubilados o retirados de las actividades productivas de su país, a los que se suman los de ascendencia mexicana, o de manera más exacta, oaxaqueña, en este caso. El retorno forzoso de hombres y mujeres oaxaqueños/as con cónyuges, y especialmente con hijos/hijas nacidos/as en Estados Unidos, a causa de la política anti-inmigratoria y de deportación asumida por los gobiernos de Estados Unidos durante el presente siglo, ha repercutido en el aumento de los estadounidenses radicados en el estado y generado un proceso de construcción de una nueva identidad, considerada en este texto, como estadounidense-oaxaqueña, en tanto que en muchos de ellos coexisten dos o más orígenes culturales (estadounidense-mexicana-oaxaqueña, estadounidense-oaxaqueña-mixteca, estadounidense-oaxaqueña-zapoteca o triqui, según sea el origen étnico de sus padres o abuelos), y una pequeña porción de esta población infantil y juvenil cuenta con doble nacionalidad (Secretaría de Relaciones Exteriores/INEGI, 2022: 41-56).

Una mirada fugaz

El pequeño universo de extranjeros que vivían en la ciudad de Oaxaca de Juárez al mediar el siglo XX se formaba, en su mayoría, de españoles —entre antiguos residentes y algunos republicanos exiliados— y en menor proporción de libaneses, estadounidenses, alemanes, chinos, lituanos, entre otros orígenes, cuya principal actividad económica era el comercio establecido, y a la que seguía la de empleados administrativos (de oficinas, comercios, hoteles), las labores del hogar, y sólo algunos se desempeñaban como propietarios o fabricantes. (Murphy, et al., 2014: 65; Palma Mora, 2015: 485-495). En la siguiente década, la de 1960, otros extranjeros, particularmente estadounidenses, iniciaron su arribo a la ciudad por razones diferentes a las económicas. Estos nuevos visitantes llegaban motivados por razones de tipo académico. De acuerdo con los antropólogos Nelly J. Robles y Jack Corbett (2004: 80) las investigaciones arqueológicas realizadas por el doctor Ignacio Bernal en varios sitios del estado (Monte Albán, Coixtlahuaca y Tamazulapam) detonaron el interés de varios especialistas estadounidenses por realizar proyectos de investigación en los campos de la arqueología, antropología y lingüística; investigadores, docentes y estudiantes empezaron a residir en la ciudad por ciertos lapsos con la finalidad de elaborar sus investigaciones o desarrollar sus tesis de grado. Una vez que sus estudios concluían, retornaban a su país, sin embargo, algunos prolongaron su estancia, o se establecían por temporadas, año tras año, por el interés de continuar desarrollando sus trabajos de investigación y de participar en el medio educativo.[4] Tal fue el caso del antes citado doctor Corbett.

Otros estadounidenses que comenzaron a visitar de manera habitual la capital oaxaqueña entre 1960 y 1970 fueron los hippies. Su presencia no se debía, precisamente, a fines de estudio, sino a motivos más lúdicos: divertirse y experimentar los efectos de los hongos alucinógenos (Arellanes Meixueiro, 2002: 20). Atraídos por el consumo de hongos, además de las playas vírgenes en donde vacacionar, estos jóvenes estadounidenses (por supuesto, no faltaron europeos y mexicanos), empezaron a concurrir en la ciudad. Ellos se oponían a la participación de su país en la guerra de Vietnam, al afán de lucro y consumo, y a los convencionalismos sociales y familiares. Su aspecto casual, y los pocos recursos monetarios con los que contaban para cubrir su hospedaje y alimentos, generó la desconfianza de muchos oaxaqueños (Esparza, 2015: 180-187; Murphy, et al.: 121-122). No eran el tipo de visitantes deseados por una industria turística que pretendía desarrollarse. Luego de estar por breves lapsos en diversos poblados del estado, estos jóvenes salían hacia otros rumbos del país o retornaban a Estados Unidos; sólo algunos de ellos alargaron su tiempo de estancia o se quedaron de manera definitiva.[5]

A inicios de la década de 1980, sin embargo, la población extranjera, en general, y estadounidense, en particular, localizada en el estado era aún muy escasa: el censo de este año contabilizó tan sólo a 223 habitantes nacidos en Estados Unidos.

Tabla 2. Población extranjera en el Estado de Oaxaca

1900 – 2020

Elaboración propia.

La mayor afluencia de extranjeros, en su mayoría estadounidenses, a Oaxaca, comienza a ocurrir al finalizar el siglo XX como un resultado de los procesos de globalización capitalista que han traído aparejado una mayor circulación de información turística. Agencias de viajes e inmobiliarias, revistas de información turística, medios de comunicación, e iniciativas gubernamentales se han encargado de promover nuevos destinos turísticos o de renovar sus atractivos para visitar o radicar.

El nuevo impulso al sector turístico ha ejercido un fuerte impacto en el estado de Oaxaca, en especial en su capital. Sin embargo, a fines de 1980, el estado registraba un menor desarrollo económico. La infraestructura carretera y el transporte aéreo que comunicaban al estado con el centro y otras regiones del país era insuficiente (Arellanes Meixueiro: 20-21), y las actividades primarias constituían la base de la economía, predominando la agricultura extensiva y carente de apoyo gubernamental (como sucedía en otras partes del país). Esta situación llevó a una significativa proporción de oaxaqueños a emigrar, primero a la ciudad de Oaxaca y a otras capitales cercanas (Puebla, Guadalajara, Ciudad de México), luego a las regiones agrícolas del norte y más tarde a Estados Unidos. Numerosos municipios carecían de servicios básicos, y los planes y programas gubernamentales que se habían formulado para incentivar el desarrollo económico y urbano del estado habían tenido poco éxito (Miguel, 2002: 94-95; Murphy, et al.: 116).

En contrapunto, la capital del estado experimentó un proceso de aumento poblacional y desarrollo urbano (que aún no termina) como resultado del crecimiento natural de sus habitantes y, principalmente, de la migración del campo a la ciudad, población que requirió de nuevos espacios para habitar y dotación de servicios. Durante la segunda mitad del siglo XX, la ciudad se fue expandiendo en todas direcciones, proceso que repercutió en la construcción de nuevas obras de infraestructura: se inauguraron nuevas colonias, unidades habitacionales de interés social y algunos fraccionamientos privados (Martínez Vázquez, 2022: 191-196). Este proceso impulsó el comercio y el turismo, ambas actividades tradicionalmente base de su economía.

Aunque el turismo representaba una de sus principales fuentes de ingreso, Oaxaca de Juárez aún no destacaba entre los principales sitios turísticos del país. Esta situación comenzó a revertirse a partir del interés federal por intensificar la promoción nacional e internacional del turismo, y de reconocer a esta actividad como un motor del desarrollo (Bringas Rábago, 2017: 64-65). Acorde con esta política, que incluyó al estado de Oaxaca, en 1974 se le reconoció como zona de monumentos históricos; en 1983 se inauguró el actual aeropuerto internacional (Xoxocotlán), y pocos años después, en 1994, la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan. Esta obra carretera dinamizó el transporte de mercancías y pasajeros, e impulsó la afluencia de turistas a la ciudad de Oaxaca, a los Valles Centrales, a Puerto Escondido y a Huatulco. La fiesta de la Guelaguetza, la diversidad étnica y lingüística del estado, sus sitios arqueológicos y playas, su gastronomía, la fabricación de artesanías, de mezcal, la arquitectura colonial de la ciudad, sus tradiciones y costumbres comenzaron a difundirse de manera más activa. En 1987 la declaración de la UNESCO del centro histórico y del sitio arqueológico de Monte Albán como patrimonio de la humanidad, detonó mayores inversiones en la industria turística (hoteles, posadas, restaurantes, comercios de artesanías). De este modo, la ciudad empezó a posicionarse dentro de los principales destinos turísticos del país (Torres Vázquez, 2002: 138-139).

A la expansión demográfica, urbana y del turismo que registró Oaxaca de Juárez al finalizar el siglo XX se sumó otro proceso que le ha dado una gran notoriedad: la ciudad se convirtió en un lugar de creación de artes plásticas. En efecto, durante la década de 1980, Francisco Toledo y Rodolfo Nieto, artistas plásticos, en esos años ya muy reconocidos, llevaron a cabo una activa labor de promoción de la plástica y gráfica oaxaqueña, que una década antes había iniciado su maestro, Rufino Tamayo, con la creación del Taller de Artes Plásticas que lleva su nombre. Las gestiones realizadas por ambos artistas, principalmente por el pintor Francisco Toledo, ante las autoridades locales, funcionarios públicos, y creadores, repercutieron en la apertura de varios espacios culturales, tal fue el caso del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) en 1988. Este centro, al igual que otros inaugurados por el mismo artista, impulsaron el medio artístico y cultural de la capital oaxaqueña, dotándola de un gran prestigio nacional e internacional, el cual atrajo a creadores de otras partes del país y del extranjero (Nahón, 2020: 65).

El panorama turístico y de la plástica oaxaqueña resonó entre otros extranjeros más interesados por radicar en México. Jubilados o retirados estadounidenses iniciaron su arribo a la capital oaxaqueña. Esta migración no es nueva, tiene ya una larga historia en el país, data de los años de la posguerra, periodo durante el cual, varios artistas plásticos de Estados Unidos eligieron los poblados ribereños del Lago de Chapala, Jalisco, en especial Ajijic, y el pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato para radicar, debido al agradable clima, belleza física y ambiente relajado que conservaban. A ellos se debe, en un primer momento, la difusión de estas localidades mexicanas, que muy pronto fue retomada por agencias turísticas. En los siguientes años (1960 a 1980), el establecimiento de estos estadounidenses se redujo, incrementándose a la vez la de jubilados, entre los que destacaban veteranos de guerra de Estados Unidos. A la fecha esta migración persiste extendiéndose a otros sitios del país, como la ciudad de Oaxaca. Sus características socio-demográficas y migratorias se han modificado (edad, sector social, tiempo de estancia), sin embargo, el móvil de su traslado a México no ha variado, sigue siendo realizar una vida confortable una vez retirados de las actividades productivas. (Palma Mora, 2014: 73-87).

Los jubilados han encontrado en la ciudad de Oaxaca y en varias localidades cercanas a esta capital un clima agradable, una economía menos costosa en comparación con la de su país de origen, una vida tranquila y habitable, y como “americanos”. Al respecto el señor Richard Louis, jubilado estadounidense radicado en la ciudad de Oaxaca desde el año 2005, relató en 2016 que luego de trabajar para la compañía global de tarjetas de crédito VISA:

Decidí moverme, mudarme a México. Yo tuve experiencia con México, es decir, que yo viví en California […] Y yo he visitado Baja California, que no me gustaba. Y también he visitado el D. F., la ciudad de México. Y yo conocí un poquito de México, y tuve una amiga en California: ella me ha dicho que Oaxaca está bonita. Y entonces decidí probar Oaxaca, y cuando llegué a Oaxaca descubrí que Oaxaca es muy bonito, es decir, que tiene todo en la vida cotidiana, y encontré muchos extranjeros aquí, es decir, extranjeros viviendo en Oaxaca. Aquí tenemos una biblioteca americana, y aquí tenemos muchos amigos.

Agregó que él conoce los sitios turísticos de la ciudad (el zócalo, museos, algunos pueblos aledaños), pero poco los frecuenta, pues “Yo como jubilado prefiero mi vida, y mi vida es algo más norteamericano. Tengo mis amigos; digamos que mis amigos son setenta por ciento extranjeros y treinta por ciento mexicanos. Yo hablo francés, alemán y tengo amigos alemanes, suizos, franceses que viven acá, pero más que nada somos extranjeros viviendo en Oaxaca”. Es decir, en esta ciudad encontró “todo” —casa, servicio doméstico, internet, comercios, calles relativamente tranquilas—, y muchas personas de su mismo origen y de otras nacionalidades con las que principalmente interactúa.

Un motivo un tanto diferente al del señor Louis lo expresó, también en 2016, la señora Rebecca Severeide, jubilada radicada en Teotitlán del Valle, aproximadamente desde el año 2008. Ella decidió mudarse a este lugar, porque: “Mi primera pasión son los textiles. Hace 20 años, más o menos, vine a Oaxaca para vacacionar y visité Teotitlán del Valle, [y conocí a] una tejedora excelente, Elisa, ella utilizaba tintes naturales”, habilidad que le causó un gran asombro. En este viaje entabló amistad con otra familia dedicada a la fabricación de textiles, la que posteriormente comenzó a enseñarle el tipo de hilado que tanto le había maravillado. Por esta razón: “Mi esposo y yo tomamos la decisión de mudarnos a Teotitlán cuando estemos jubilados. Esa es la razón por la que yo estoy aquí.” No obstante, confirmó que otro de los motivos por el que varios de sus compatriotas han decidido radicar en esta ciudad, es por su economía, comentó: “Ellos no tienen mucho dinero cuando se jubilan y es más económico vivir aquí: Nosotros [obtenemos] dinero en Estados Unidos y vivimos en México después [risa]”.

Una vez establecida en la ciudad de Oaxaca, la señora Severeide se incorporó a las actividades de la Biblioteca Lending, primero como voluntaria, y tiempo después como miembro de su mesa directiva, actividad que le permitió relacionarse con otros compatriotas y no sentirse ajena en su nueva sociedad de residencia.

Los estadounidenses suelen residir en colonias un tanto alejadas del centro histórico o en poblados aledaños a la ciudad. En las escasas organizaciones que han fundado suelen convivir con compatriotas y otros socios extranjeros, ya que sólo algunos oaxaqueños (que dominan el inglés) asisten a estas asociaciones. En sus centros de reunión se divierten jugando bridge o bingo, celebran los días memorables de su país como el 4 de julio (día de la independencia de Estados Unidos) o el Thanksgiving. Muchos de ellos son socios de la Biblioteca Lending a donde asisten con regularidad; varios participan activamente en la labor educativa que realiza Libros para Pueblos, una organización fundada desde décadas atrás por dos antiguos residentes (ya fallecidos), destinada a los sectores más vulnerables del estado y de su capital.

No todos residen de forma permanente, cierta proporción lo hace de manera estacional, año con año (entre cuatro y seis meses), cuestión que dificulta su cuantificación más precisa (tanto en Oaxaca como en el resto del país). La cercanía geográfica con su país de origen les permite visitarlo una o dos veces al año por razones familiares y de salud, aunque, incluso, este último factor ya no es tan apremiante, pues según dijo el mismo señor Louis, en Oaxaca hay muy buenos médicos, que saben escuchar al paciente y los medicamentos son más baratos. Estos estadounidenses se identifican a sí mismos como inmigrantes o residentes permanentes, además de marcar una distancia con sus compatriotas jubilados establecidos en otras partes del país (en particular con los de Ajijic o San Miguel de Allende) a los que consideran con mayor poder económico y conservadores.[6]

En las localidades del país en donde los jubilados se han asentado, han representado un factor de expansión urbana; su presencia ha traído aparejada la aparición y desarrollo de negocios ligados a la compra-venta de bienes raíces, construcción de fraccionamientos, apertura de comercios de artesanías, de gastronomía, y una fuente doméstica de trabajo para la población local. Sin embargo, han acarreado serios problemas: cambios en el tipo de propiedad de la tierra, aumento de empresas inmobiliarias que han encarecido los bienes raíces, acaparado los servicios y afectado al medio ambiente. Esta misma situación comienza a registrarse en la ciudad de Oaxaca, aunque al parecer no con la misma magnitud que en otras partes del país, efectos sobre los que hay que continuar indagando.

Por último, es necesario aclarar que el rango de edad de los estadounidenses establecidos en el estado de Oaxaca y en su capital, se sitúa, en su mayor porcentaje, entre los 0 y 19 años. Esta característica indica que no se trata propiamente de jubilados angloamericanos, sino de niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos o que crecieron en este país (dreamers), hijos/hijas de oaxaqueños/as que han retornado a Oaxaca debido a la política anti-inmigratoria y de deportación que desde hace años aplica el gobierno del vecino país del norte (Secretaría de Relaciones Exteriores/INEGI, 2022: 36-37, 62-63 y 75-89). Una población infantil y juvenil que demanda educación, salud, y empleo, vinculada con las comunidades de oaxaqueños en Estados Unidos a través de las redes familiares y de paisanaje. Estadounidenses-oaxaqueños que realizan una vida transnacional, como ocurre, por ejemplo, con la comunidad que han formado migrantes zapotecos y mixtecos radicados en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, llamada “Oaxacalifornia” (Chávez, 2020: 172-181).

Población extranjera en el Estado de Oaxaca por país de origen

| 2000 | 2010 | 2020 | |||

| País | Población | País | Población | País | Población |

| EUA | 3 304 | EUA | 15 158 | EUA | 19 162 |

| Guatemala | 104 | Guatemala | 190 | Honduras | 429 |

| Japón | 9 | España | 154 | Guatemala | 363 |

| España | 178 | Francia | 100 | El Salvador | 289 |

| Francia | 77 | Alemania | 92 | Colombia | 260 |

| Otros países | 919 | Colombia | 89 | Canadá | 230 |

| Total | 4 591 | Cuba | 88 | España | 199 |

| — | — | Japón | 27 | Italia | 159 |

| — | — | Corea del Sur | 9 | Cuba | 152 |

| — | — | China | 7 | Francia | 141 |

| — | — | Otros países | 1 156 | Argentina | 117 |

| — | — | Total | 17 070 | Otros países | 1158 |

| — | — | — | — | Total | 22 659 |

Elaboración propia.

Elaboración propia

Epílogo

La pluralidad étnica, lingüística y cultural de Oaxaca se ha ensanchado desde finales del siglo XX y en lo que va del XXI, como consecuencia del regreso de estos estadounidenses-oaxaqueños, y, aunque en menor proporción, del asentamiento de jubilados propiamente angloamericanos y de extranjeros de otras latitudes. Desde la breve mirada de sus distintas formas de inserción socioeconómica, los estadounidenses, de igual forma que otros extranjeros establecidos en el correr de la segunda mitad del siglo XX, han contribuido al mejoramiento de las diversas actividades a las que se han incorporado (económicas, educativas, artísticas, deportivas). Los nuevos residentes, por su parte, han constituido un factor de modernización urbana. ¿En qué medida? aún no se puede plantear con exactitud, por lo que es importante continuar investigando esta cuestión, con la finalidad de proponer con más solidez las repercusiones que presenta el establecimiento de estadounidenses y de otros extranjeros en general, en los diversos planos de la vida del estado de Oaxaca y de su capital: la histórica, y, por mucho, atractiva ciudad de Oaxaca de Juárez.

Fuentes

Entrevistas realizadas por la autora:

Richard Louis, jubilado estadounidense residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, 2016.

Rebecca Severeide, jubilada estadounidense residente en Teotitlán del Valle, 2016.

Bibliografía

Arellanes Meixueiro, A. (2004). Oaxaca en el siglo XX, permanencias y cambios. En Martínez Vázquez, V. R. (coord.), Oaxaca. Escenarios del nuevo siglo. Sociedad, economía, política (2ª. ed. corregida y aumentada) (pp. 7-24). Instituto de Investigaciones Sociológicas – UABJO.

Bringas Rábago, N. L. (2017). El turismo residencial en el Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada. En Bringas Rábago, N. L., y Osorio García M. (coords.), Turismo residencial en México. Comportamientos socio-espaciales (pp. 43-116). El Colegio de la Frontera Norte.

Chávez, X. C. (2020). La creación de Oaxacalifornia mediante tradiciones culturales entre jóvenes oaxaqueños en Los Ángeles, California. Desacatos, (62). 172-181.

Esparza, M. (2015). Los visitantes “pobres”: un aspecto del turismo en Oaxaca. Desacatos, (47), 180-187.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020). Censos de Población y Vivienda del Estado de Oaxaca 1990-2020.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020). Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.

Martínez Vázquez, V. R. (2022). Oaxaca: Ciudad con historia. 1450 Ediciones.

Miguel, A. E. (2004). Economía y Desarrollo en Oaxaca 1940-2000. En Martínez Vázquez, V. R. (coord.), Oaxaca. Escenarios del nuevo siglo. Sociedad, economía, política (2ª. ed. corregida y aumentada) (pp. 89-104). Instituto de Investigaciones Sociológicas – UABJO.

Murphy, A. D., Stepick, A., Morris, E. W., y Winter, M. (2014). La cabeza de Jano. La desigualdad social en Oaxaca. Programa Fondo Editorial, IEEPO.

Nahón, A. (2020). Imágenes en Oaxaca. Arte, Política y Memoria. Instituto de Investigaciones en Humanidades – UABJO / Instituto de Investigaciones Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” – BUAP.

Palma Mora, M. (2014). Salud y confort. Los jubilados estadounidenses en México en la segunda mitad del siglo XX. Estudios Migratorios Latinoamericanos, 27/28(75-76), 73-94.

Palma Mora, M. (2015). Extranjeros en la ciudad de Oaxaca. Algunas características sociodemográficas registradas entre 1926 y 1968. En Serrano Álvarez, P. (coord.), Inmigrantes y diversidad cultural en México, siglos XIX y XX. Homenaje al doctor Carlos Martínez Assad (pp. 485-495). Consejo Estatal para la Cultura y las Artes / Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo / El Colegio del Estado de Hidalgo.

Robles García, N., y Corbett, J. (2004). La realidad del patrimonio arqueológico de Oaxaca. En Martínez Vázquez, V. R. (coord.), Oaxaca. Escenarios del nuevo siglo. Sociedad, economía, política (pp. 79-86). Instituto de Investigaciones Sociológicas – UABJO.

Rodríguez Chávez, E. (coord.) (2010). Extranjeros en México. Continuidades y aproximaciones. Instituto Nacional de Migración – SEGOB / Centro de Estudios Migratorios / DGE Ediciones.

Secretaría de Relaciones Exteriores / INEGI (2022). El sueño mexicano. Estudios sobre la migración estadounidense. Instituto Matías Romero – Secretaría de Relaciones Exteriores / INEGI.

Whitol de Wenden, C. (2013). El fenómeno migratorio en el siglo XXI. Migrantes, refugiados y relaciones internacionales. Fondo de Cultura Económica.

Torres Vázquez, J. C. (2004). La perspectiva turística de Oaxaca”. En Martínez Vázquez, V. R. (coord.), Oaxaca. Escenarios del nuevo siglo. Sociedad, economía, política (pp. 134-150). Instituto de Investigaciones Sociológicas – UABJO.

- mopalmo@yahoo.com.mx ↑

- Desde la década de 1930, los estadounidenses componen la primera población extranjera localizada en el país. Al respecto consúltese el libro coordinado por Ernesto Rodríguez Chávez (2009), en particular los capítulos de Salazar Anaya, Rodríguez Chávez y Palma Mora. ↑

- Por ejemplo, en apoyo al movimiento de la APPO de 2006. ↑

- Esta migración de estadounidenses persiste en la actualidad. ↑

- En localidades como Zipolite, una playa de Puerto Ángel, o en el poblado de San Miguel Xuchistepec, ubicado en la Sierra Sur. ↑

-

Lo que ya no es tan exacto, en Ajijic radican estadounidenses de distinta filiación política; muchos de ellos son republicanos, y otros demócratas, estos últimos rechazaron la política anti-inmigratoria y anti-mexicana del presidente Donald Trump de su primer periodo presidencial. ↑