Laura Giraudo[1]

EEHA/Instituto de Historia, CSIC, Sevilla

Figura 1. Onco 1, Tiltepec, 23 de marzo de 2025. Fotografía: L. Giraudo

Huellas

Si visitas hoy el pueblo de Tiltepec, en la Sierra de Ixtlán, quizás podrías observar que en los pilares de cada vivienda aparece la palabra “Onco” seguida de un número, como en la imagen que encabeza este texto, en la que se puede leer “Onco 1”. Posiblemente la palabra te resulte desconocida, incluso curiosa, como ocurrió a quien escribe cuando la vio por primera vez en su versión extendida —“oncocercosis”— en unos papeles del archivo histórico del Instituto Indigenista Interamericano. Se trata de una enfermedad parasitaria que atrajo el interés de este instituto desde 1940, al considerarse una enfermedad que afectaba prevalentemente a la población indígena. Antes, en 1925, la prensa oaxaqueña y nacional había desatado la alarma social acerca de una enfermedad que popularmente se empezó a conocer como “mal de ceguera”. Un siglo después, las huellas de la enfermedad siguen presentes en Tiltepec en las fachadas de las viviendas, si bien la memoria de ese sufrimiento se ha perdido, o casi, entre las generaciones más jóvenes.

Figura 2. Onco 1 (detalle). Tiltepec, 23 de marzo de 2025. Fotografía: L. Giraudo

Así, con esa inscripción de “Onco 1, Onco 2, … Onco n”, las brigadas sanitarias marcaban las casas donde iban a regresar una y otra vez para extirpar los “bodoques” (quistes) que provocaba y suministrar unas pastillas que servían para detectar la enfermedad, pero no para curarla. Tiltepec no es el único lugar donde se pueden encontrar signos que siguen narrando la enfermedad en el presente. Paseando por las calles del centro de Villa Alta, conocida como “la isla española” y cuya población no suele considerarse indígena, podemos toparnos con esa misma inscripción en algunas viviendas.

Figura 3. Onco 96-A. Villa Alta, 6 de abril de 2025. Fotografía: L. Giraudo

Algunas de las personas que viven en estas casas marcadas no saben qué significa. Incluso puede que no la hayan notado o no le hayan dado importancia, pero al preguntar por la oncocercosis casi todo el mundo tiene algún recuerdo o referencia más o menos cercana. El foco oaxaqueño de la oncocercosis se descubrió en 1925 y no hubo un tratamiento eficaz hasta los años 1990, lo que significa que varias generaciones tuvieron experiencia directa con la enfermedad. Hoy en día, al preguntar sobre ella, predominan los recuerdos acerca del sufrimiento causado por las extirpaciones y por los medicamentos. El nombre de José Larumbe, el médico que llegó a Tiltepec en abril de 1925, resuena con frecuencia en las conversaciones y se suele mencionar como “el que se preocupó” por la enfermedad. Tras su visita, el pueblo protagonizó las primeras planas de los periódicos, no sólo la discusión científica, popularizando ideas que se demostrarían rápidamente erróneas sobre las causas y los efectos de la enfermedad y difundiendo terribles y despiadadas descripciones de los enfermos.

Figura 4. La ceguera y una plaga de vampiros están acabando con todo un pueblo.

El Universal, 25 de abril de 1925. Hemeroteca Nacional de México

Al inicio, Larumbe achacó el padecimiento a los “vampiros” (murciélagos), la desnutrición, las malas condiciones de higiene y la anemia. Un “diagnostico” que en buena medida responsabilizaba a las personas enfermas de su padecimiento por sus inadecuadas condiciones de vida. Al poco tuvo que rectificar esa primera idea: hoy en día, curiosamente, es común mencionar que esa idea de los vampiros era una superstición popular, cuando fue, por lo contrario, una opinión médica. Es importante destacarlo para desdibujar fronteras que pensamos bien definidas y estables entre ciencia y creencias. Como señalaba Julio de la Fuente en la ponencia que presentó en el Primer Congreso Indigenista Interamericano de 1940, celebrado en Pátzcuaro, además de las creencias de los indígenas de la Sierra Norte sobre la enfermedad, también el personal médico o quienes visitaban esos pueblos tenían creencias “sobre” los indígenas (De la Fuente, 1941; Giraudo, 2023: 98-103, 126-132).

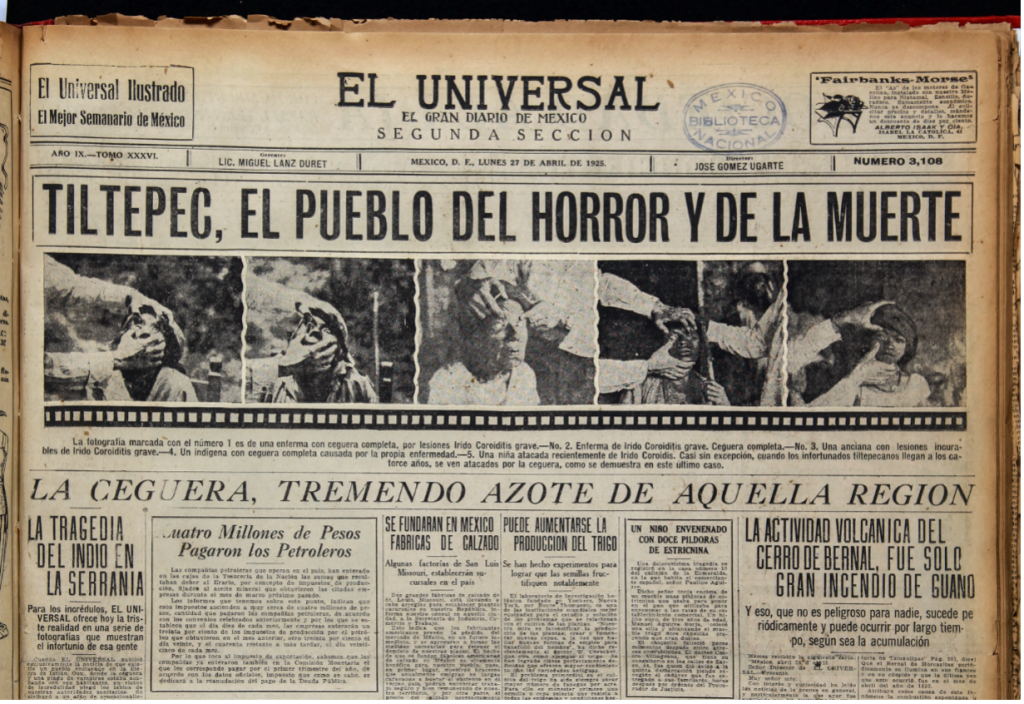

Figura 5. Tiltepec, el pueblo del horror y de la muerte.

El Universal, 27 de abril de 1925. Hemeroteca Nacional de México

La prensa de entonces publicó imágenes de personas enfermas, como en esta primera plana de El Universal, que recibió las fotografías del propio Larumbe. Aquí, el papel de estas personas anónimas se reduce a mostrar la enfermedad y a ser usadas como prueba de las noticias aparecidas con anterioridad. En las fotografías de aquellos años no hay retratos individuales que no sean de enfermos o funcionales al diagnóstico médico (como bien muestran las leyendas que las acompañan). Protagonistas de esas imágenes son las manos del médico (y su bata), cuya presencia resulta todavía más violenta al saber que no fueron las personas retratadas, sino el propio doctor, quien autorizó su publicación. Por su parte, la prensa usaba estas instantáneas de las expediciones médicas como una “prueba gráfica” de lo que estaba narrando, como testimonio “fiel” de una realidad.

El nombre de Larumbe sigue siendo el que más se asocia a la enfermedad al preguntar sobre ella en la actualidad, manteniendo en parte esa narración heroica que la prensa y la propia literatura médica construyeron hace un siglo. Hay, sin embargo, escasa memoria de otras personas que visitaron Tiltepec y los pueblos de la Sierra de Ixtlán en época posterior (veinte años más tarde), como Gertrude Duby (periodista y fotógrafa de origen suizo) y Frans Blom (arqueólogo danés-estadunidense).

Nombres

Tiltepec, famoso por las luchas sangrientas que libraron ahí los indios contra los implacables conquistadores. Pero esa fama épica ha pasado a la historia. Tiene este pueblo una nueva fama, la onchocercosis. Es conocido ya, desde la tierra mixe, como “Tiltepec de los ciegos”. (Duby y Blom, 1945)

Con estas palabras se refería Gertrude Duby al pueblo de Tiltepec en 1945, en el reportaje que firmó junto a Frans Blom en la revista ilustrada Mañana, en la última de las siete entregas que se publicaron entre agosto y octubre de ese año. De la misma manera aparecería en el informe reservado que presentaron a la Secretaría de Salubridad y Asistencia: “Así como al principio de nuestro viaje, ahora nos acercábamos al final de nuestro camino, sentimos la belleza y la riqueza exuberante de la tierra, e igualmente estuvimos en la tierra oncocercosa. Entre estos cerros está Tiltepec de los Ciegos” (Blom y Duby, 1945: 62). Y así escribiría también Frans Blom el nombre del pueblo en la entrada correspondiente en su diario de campo: “Tiltepec de los Ciegos. 27 mayo 1945”, abundando en la descripción de una tierra en la que, entre belleza y exuberancia de la naturaleza, anidaba la enfermedad de la ceguera:

Tiltepec de los Ciegos está situado en la falda de un cerro totalmente cubierto de selva tropical pluvial. Entre el follaje a lo largo de los múltiples arroyitos que corren alegremente para abajo, el mosco pernicioso pone sus huevos. Ahí, se desarrolla la larva en la frescura causada por las corrientes y desde ahí vuelan los moscos que llevan la horrible enfermedad que causa la ceguera. (Blom, 1945)

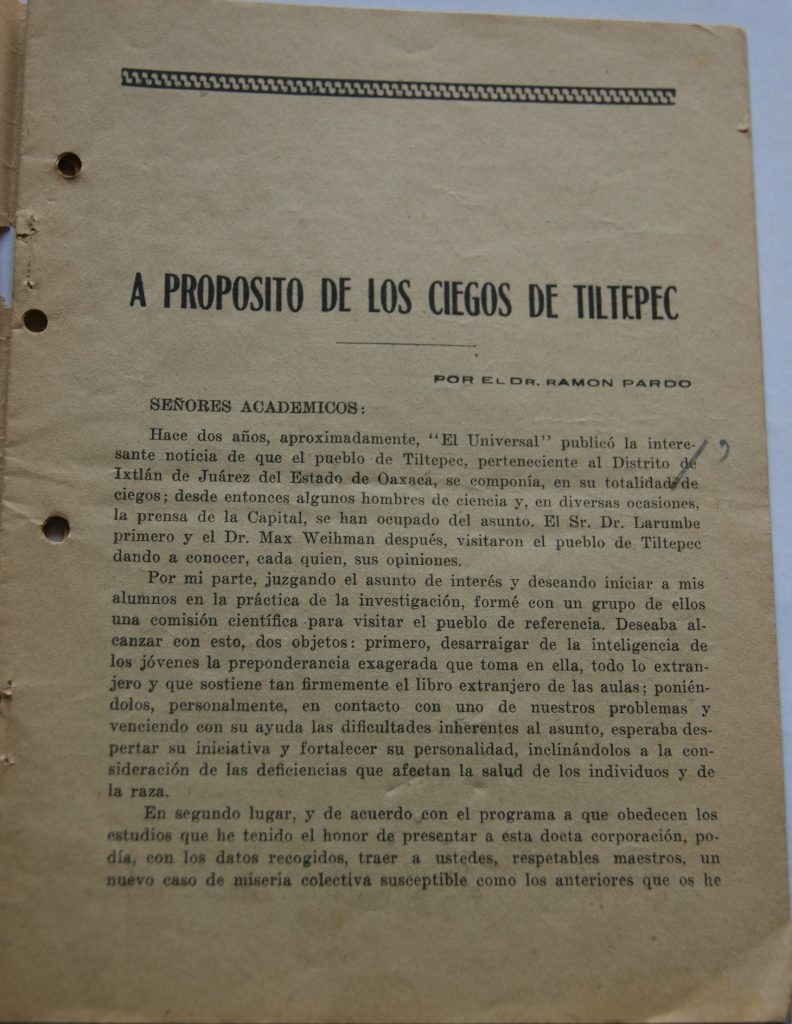

Casi veinte años antes, en marzo de 1927, el médico oaxaqueño Ramón Pardo (quien visitó Tiltepec después de Larumbe) había presentado un informe ante la Academia Nacional de Medicina que se publicaría en la Gaceta Médica de México, se retomaría por el Mercurio de Oaxaca y por El Universal de la ciudad de México y, finalmente, se editaría como folleto por el Bloque Revolucionario Obregonista de la Cámara de Diputados (Pardo, 1927). El informe de Pardo cristalizaría la asociación entre el lugar y una de las manifestaciones de la oncocercosis: la ceguera. El título de su comunicación sobre “los ciegos de Tiltepec” transformaría la toponimia local y el pueblo empezará a ser conocido como “Tiltepec de los ciegos”, como relataban Duby y Blom en 1945. Ese nuevo (y terrible) añadido al nombre del lugar ocultaría su historia anterior y la asociación con la enfermedad todavía marca la memoria de varias generaciones, si bien, al mismo tiempo, no ha habido una transmisión de conocimientos y experiencias hacía las más jóvenes.

Figura 6. A propósito de los ciegos de Tiltepec, por R. Pardo, 1927 (primera página). Ejemplar conservado en la Biblioteca Francisco de Burgoa, Oaxaca. Fotografía: L. Giraudo

Lo ocurrido con este renombramiento de Tiltepec muestra una compleja y poderosa relación entre nombres y prácticas: el ejercicio de la autoridad médica que puede (re)nombrar un lugar significándolo por la presencia de la ceguera y cómo este acto perdura en el tiempo, eclipsando su historia previa y prefijando miradas futuras.

La investigación y las prácticas médicas, como ocurre en los procesos de descubrimientos de nuevos padecimientos, fueron generando muchos nombres alrededor de la oncocercosis. Pero antes de que la enfermedad fuera asociada a esa palabra, las lesiones que provocaba quedaron registradas con nombres populares. Por esta razón, los que se usaban en Oaxaca eran diferentes de los que se difundieron en Chiapas, el otro foco mexicano de la enfermedad, o de los que aparecieron en Guatemala (donde se detectó antes, en 1915) o en África desde finales del siglo XIX. En África era conocida popularmente como craw craw o ceguera de los ríos, nombre que se usaría en Guatemala, junto al de erisipela de la costa o erisipela verde. En Chiapas, también se difundió el nombre de erisipela y, sobre todo, el de “mal morado”, por las lesiones en la piel de la cara, que se hinchaba y tomaba una coloración verde morado. En Oaxaca no se usaba “mal morado”, debido a que la forma en que se presentaba la enfermedad era principalmente en las lesiones oculares. La expresión más común era “mal de ceguera”; ocasionalmente aparecía “mal de ojos”, lo que llevaba a cierta confusión con el “mal de ojo”. En la sierra de Ixtlán y en Tiltepec se usaba la palabra zapoteca cholá (oscuridad). Para los quistes o tumores que provocaba, circularon varias palabras. “Bolas” o “bolitas” era probablemente la más difundida, tanto en Oaxaca como en Chiapas, y en consecuencia se le decía “sacabolas” al personal de las brigadas que las extirpaban. En Oaxaca se usaba también “bodoques” o “chipote”. En los años sesenta el médico Rafael Fragoso Uribe señalaba que en lengua zapoteca se usaban para las bolas las palabras “gyen”, “wilira” y “belulu”. En conversaciones recientes, un vecino de Ixtlán originario de Tiltepec me ha mencionado “guira”, palabra que Gertrude Duby anotó en mayo de 1945 en el cuestionario que redactó sobre el pueblo.

Todavía no sabemos mucho de esos nombres, especialmente de los zapotecos, y de cómo se usaron, entendieron y transmitieron en su asociación con la enfermedad. Lo que sí sabemos es que los nombres populares no desaparecieron y fueron acompañando la difusión del nombre científico, mezclándose con este, en varias combinaciones. Así se podía decir de alguien que se había enfermado del mal de ceguera, o del mal morado y de las bolas, o de la ceguera y de las bolas, al mismo tiempo en el que se usaba el termino oncocercosis.

Repensando las narraciones

Las historiadoras solemos ir a los archivos. Allí tratamos de encontrar las huellas y los registros de las experiencias humanas que van configurando eventos y procesos y que en nuestro trabajo de historiar queremos rescatar para que nos aproximen a realidades vividas y a su entendimiento (en su momento y en las interpretaciones posteriores). Historiar acerca de esta enfermedad me generó muchas inquietudes y desafió profundamente mi capacidad de narrar la historia de la que fue su definición médica y, al mismo tiempo, geográfica, social y étnica, en una mezcla que fue propiciando relatos y representaciones no sólo de la enfermedad, sino de los lugares y de su gente. Aparecieron con toda su fuerza, en los registros consultados (las fuentes de archivo) los efectos de narraciones legítimas y autorizadas como las médicas y las antropológicas, en las que las personas enfermas rara vez tenían voz propia y había que ir recuperándola de alguna manera leyendo a contrapelo los textos y las imágenes. Al visitar Tiltepec y la sierra de Ixtlán, las marcas en las viviendas capturaron mi mirada, como lo hicieron las palabras escuchadas con mis oídos. Queda mucho por hacer para rescatar las experiencias humanas de la enfermedad, las que han dejado huellas en las fachadas de las casas, en las memorias y en los recuerdos, experiencias aún no narradas.

Referencias

Blom, F. (1945). “Diario de campo” de Frans Blom, 1945. Archivo Histórico de la Dirección de Etnología y Antropología Social, Fondo Onchocercosis (AH-DEAS, FO). Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Etnología y Antropología Social (INAH-DEAS), Ciudad de México.

Blom, F. y Duby, G. (2021 [1945]). Informe sobre “Las migraciones de la oncocercosis por los estados de Chiapas y Oaxaca de México”. En Molinari, M. y Aguilar, J., Etnografía y oncocercosis: un proyecto de antropología médica en 1945 (pp. 40-67). Instituto Nacional de Antropología e Historia.

De la Fuente, J. (1941). Creencias indígenas sobre la oncocercosis, el paludismo y otras enfermedades. América Indígena, 1(1), 43-46.

Duby, G., y Blom, F. (1945, 18 de agosto a 6 de octubre). “20 semanas por la ruta de la onchocercosis”, por Gertrude Duby y Frans Blom. Mañana, (103-110) (siete entregas).

Giraudo, L. (2023). Rincones dantescos. Enfermedad, etnografía e indigenismo: Oaxaca y Chiapas, 1925-1954. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Molinari Soriano, M. y Aguilar Medina, J. (2021). Etnografía y oncocercosis: un proyecto de antropología médica en 1945. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Pardo, R. (1927). A propósito de los ciegos de Tiltepec. Gaceta Médica de México, 58(4) [reproducido después en Mercurio, 2 de junio de 1927, 1-3, y editado en solitario por el Bloque revolucionario obregonista de la Cámara de Diputados, 1927].

-

Correo: laura.giraudo@csic.es ↑