Antonio Escobar Ohmstede[1]

CIESAS Ciudad de México

Daniela Osorio Crespo[2]

Secihti-CIESAS

Casco y “garitón” de la ex-hacienda y actual municipio de Santa Gertrudis, Distrito de Zimatlán, Oaxaca. Foto: Antonio Escobar Ohmstede, 2021.

En la actualidad, Oaxaca cuenta con 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por usos y costumbres, legalmente conocidos como sistemas normativos indígenas (Singer, 2013: 25-31). Esta forma de gobierno se consolidó tras la reforma de la constitución estatal en la década de 1990. Según datos del INEGI (2019), en 2018 se eligieron autoridades mediante sistemas normativos indígenas en 421 municipios de México, lo que representa el 17.2% del total. De éstos, 406 se ubicaban en Oaxaca, el resto en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur. Sin embargo, el informe “Presentación general de resultados” del INEGI no incluye información sobre los límites territoriales ni sobre cómo las instituciones consideran estos aspectos en planes de mejora o catastro municipal.

Debido a lo anterior, en este texto queremos presentar un “ejercicio” que muestre a grandes rasgos las posibilidades de observar el territorio a través de los procesos de reconstitución territorial de las instancias políticas-administrativas locales en los actuales Valles Centrales de Oaxaca. Hemos considerado tomar una periodización aleatoria que abarca de la segunda mitad del siglo XIX a las primeras cuatro décadas del siglo XX, con el fin de mostrar que algunos de los procesos y casos que pueden mostrar transiciones entre periodos (véanse Tablas 1 y 2). Podemos adelantar que las reconstituciones territoriales se debieron, en varias casos, al impacto de factores externos, como leyes y decretos sobre erección de municipios, separación de pueblos, la desamortización en el siglo XIX (con base en la ley del 25 de junio de 1856, conocida como la Ley Lerdo) o a través de las restituciones o dotaciones agrarias revolucionarias iniciadas en la segunda década del siglo XX, pero también a procesos internos de fraccionamiento político, territorial y poblacional. Todos estos procesos llevaron a expansiones, contracciones y pérdidas de territorios por parte de los actores sociales, individuales y colectivos.

Partimos de la idea de que el territorio no debe entenderse como las divisiones territoriales establecidas en memorias, legislaciones y documentos oficiales (Ordóñez, 2000: 67–86; Commons, 2000, 2002; Quiñones, 2021: 168, 175-176), las cuales reflejan un ordenamiento político, administrativo, fiscal y militar desde una lógica estatal centralizadora. Esta perspectiva ha predominado en la construcción de lo político, lo ecológico, lo geográfico y del propio territorio (Arrioja y Sánchez, 2016: 181-216). En este sentido, Myrna Quiñones (2021: 177) considera que “Las divisiones territoriales son esquemas jerárquicos impuestos o determinados por la autoridad en turno para la organización y control interno de su jurisdicción. Están definidas mediante un listado de componentes a diferentes escalas”.

En cambio, consideramos el territorio como parte del espacio social, donde se encuentran los recursos naturales y se desarrollan relaciones de poder que abarcan desde la administración y el control de dichos recursos hasta su dimensión simbólica, expresada en referentes geográficos como los topónimos (Martín Gabaldón, 2017: 399-419; Martín Gabaldón, 2022; Gómez, 2017: 421-446). Un elemento clave para comprender los territorios y las territorialidades es reconocer su continuidad a lo largo del tiempo, así como sus fracturas y transformaciones, evitando interpretaciones lineales o inmutables. Los topónimos permiten superponer límites municipales con los de antiguas haciendas, pueblos coloniales o decimonónicos, y ayudan a definir jurisdicciones entendidas como formas de control territorial ejercidas por actores sociales, tanto individuales como colectivos. Sería pertinente reflexionar si este enfoque puede aplicarse también a los procesos de fundación de pueblos, poblados de haciendas y ejidos.

La historiografía construida a partir del análisis del periodo colonial tardío y de las implicaciones de la Constitución de Cádiz de 1812 nos ha permitido reflexionar sobre la conformación de las jurisdicciones de los pueblos mediante la creación de ayuntamientos. Este proceso también revela cómo se concebían los territorios desde una lógica político-administrativa, ya fuera como espacios vividos o conocidos por los actores sociales.

Las estructuras territoriales no contaban con delimitaciones precisas; se definían a partir de localidades como haciendas, ranchos, rancherías o pueblos, y buscaban integrar diversas jurisdicciones: indígena, española, fiscal, tributaria, judicial y parroquial (O’Gorman, 1973; García, 1992: 47–60).

Con el paso del tiempo, las localidades y propiedades privadas se ubicaron —al menos donde residía la mayoría de la población— dentro de una parroquia, alcaldía mayor, subdelegación, ayuntamiento o municipalidad. Sin embargo, los recursos naturales eran compartidos entre varios asentamientos humanos o incluso se localizaban en distintas jurisdicciones (Aninno, 2003: 399-430; Ortiz y Serrano, 2007; Guardino, 2001; Sánchez Rodríguez y Escobar Ohmstede, 2021: 199-221).

Un ejemplo de esta complejidad territorial se encuentra en los Valles Centrales de Oaxaca, donde San Juan Nexila (Distrito de Ejutla) y Ayoquesco (Distrito de Zimatlán) disputaron un terreno que el segundo había otorgado para establecer un rancho a mediados del siglo XVII. En 1884, Ayoquesco reclamó nuevamente esos terrenos como propios. Aunque ambas localidades compartían el territorio, las “delimitaciones territoriales” fueron definidas por las autoridades estatales. Incluso el jefe político informó posteriormente que Nexila reconoció el derecho de propiedad de Ayoquesco, y señaló la “falta de respeto” de los denunciantes (AHEO, 1884-1886, Reparto y Adjudicaciones, leg. 47, exps. 3, 4 y 6).

Siguiendo a O’Gorman (1973), la mayoría de las entidades jurisdiccionales se han creado o desaparecido a través de la ley, aunque existan algunas de hecho más no de derecho. A nivel local, el municipio no fue siempre la célula básica de la administración pública y política, y los Valles Centrales de Oaxaca son un buen ejemplo. En general, en Oaxaca, desde 1824 se retomaron las antiguas repúblicas de indios del periodo colonial, lo que podría explicar por qué no existen muchos de los decretos de creación de ayuntamientos y municipios en la época republicana (Tabla 1).

Creemos que, con base en lo que implican las formas que adoptaron las reconstituciones territoriales en distintos momentos históricos, es posible esbozar cómo las entidades político-administrativas dispusieron, controlaron y negociaron los bienes heredados del periodo colonial. Entre estos destacan el denominado “fundo común”, las tierras ejidales, los montes o las llamadas tierras de común en las zonas rurales, así como la administración de bienes urbanos bajo resguardo de los ayuntamientos (Escobar Ohmstede y Martín, 2020: 1-79).

Desde esta perspectiva, podemos analizar no sólo la posible pérdida de tierras por parte de los pueblos y sus habitantes tras la desamortización de los bienes corporativos en la segunda mitad del siglo XIX, sino también qué tipo de terrenos y recursos naturales estaban bajo la administración de las instancias político-administrativas o en manos del “común”, incluso más allá de una delimitación territorial formal. Mendoza sostiene que la transferencia de la propiedad comunal en Oaxaca comenzó desde finales del periodo colonial. No obstante, a decir de dicho autor, las compraventas entre campesinos pobres y ricos sólo incluían el usufructo de las tierras, no la propiedad en sí. Tanto es así que las parcelas podían transferirse entre campesinos locales, pero no a foráneos, y siempre con el visto bueno del ayuntamiento (2011: 135-136).

Este proceso nos permite comprender las solicitudes de restitución o dotación de tierras en la segunda década del siglo XX, así como la necesidad de acreditar la “categoría política” de los pueblos, lo que dio lugar a una nueva expansión territorial sobre bienes de propiedad privada y, en ocasiones, sobre colindancias en disputa entre localidades.

Durante gran parte del siglo XIX republicano y parte del siglo XX, podemos observar que la “categoría de pueblo” fue entendida por funcionarios públicos y estadistas como una herencia del periodo colonial, al asociarse con el otorgamiento de las 600 varas necesarias para ser reconocido como tal. Es decir, la posesión, el usufructo y la propiedad de la tierra se convirtieron en elementos clave para entender tanto el presente histórico como el futuro de los territorios municipales. Esto permite analizar cómo se conformaba primero un “pueblo” y, posteriormente, un ayuntamiento, o viceversa.

Este panorama se complejiza a partir de la publicación del Decreto Agrario del 6 de enero de 1915 y con el triunfo de las fuerzas revolucionarias, cuando las categorías de pueblo, villa, congregación y ranchería adquirieron un carácter político. Estas categorías permitieron a los habitantes solicitar la restitución o dotación de tierras, al concebirse al pueblo desde una perspectiva territorial sustentada en los bienes comunales (Escobar Ohmstede y Martín Gabaldón, 2020: 1-79). A partir de entonces, comenzó a considerarse que un pueblo era un asentamiento con “vida independiente” (Fabila, 1981: 38).

Acercándonos a los Valles Centrales de Oaxaca

Desde el primer Congreso Constituyente de Oaxaca, en la tercera década del siglo XIX, podemos observar que las definiciones y jurisdicciones político-administrativas se fueron definiendo básicamente sobre la división territorial de los centros de población, llámense ciudades, pueblos o propiedades particulares (haciendas y ranchos) (Arrioja y Sánchez, 2016: 181-216).

En cuanto a la conformación del territorio, en el caso de los Valles Centrales de Oaxaca, se pueden apreciar altercados y diferencias por los límites y colindancias entre distritos, pueblos, municipios y haciendas. Debemos considerar querellas entre diversos actores sociales individuales y colectivos, lo que no solamente afectaría los límites municipales sino incluso los de los distritos (Tabla 2), como en el caso del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca que se encontraba en el Distrito del Centro y la hacienda de Jalapilla, que pertenecía al Distrito de Etla. En ambos lugares los jefes políticos informaban que el problema de aprovechamiento y utilización de un río cambiaría los límites de los distritos.

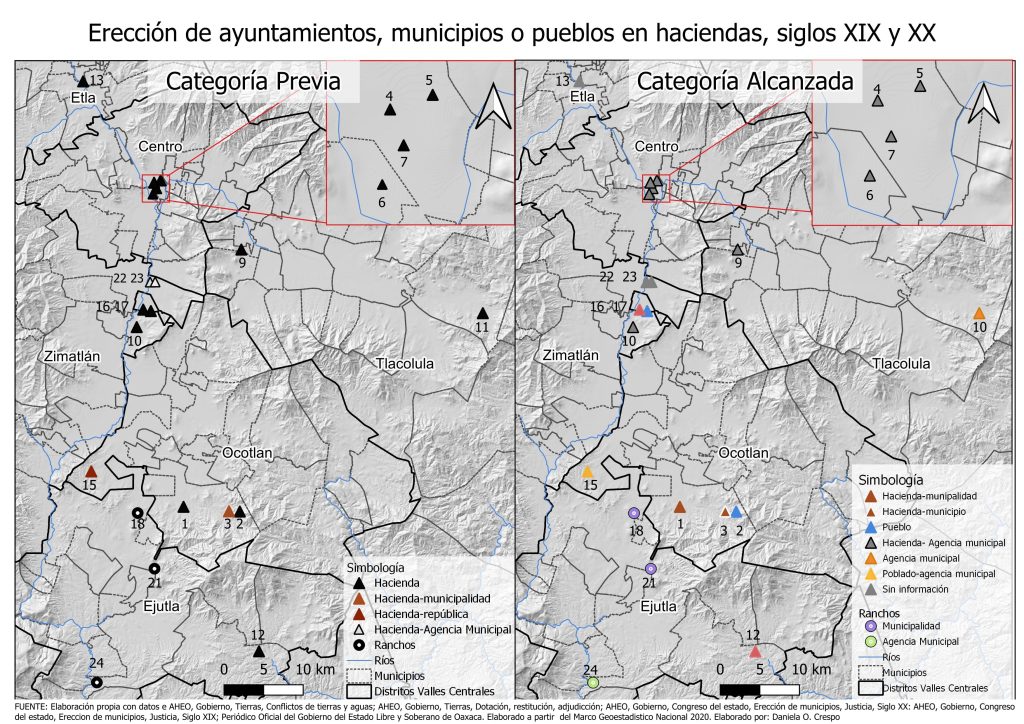

Las reconstituciones territoriales no solamente se dieron a partir de la conflictividad por los recursos naturales. La creación de ayuntamientos o la separación de pueblos reajustaron la organización territorial colonial y llevaron a una competencia por el territorio y sus recursos naturales. Las propiedades privadas también enfrentaron la posibilidad de que en su interior se conformaran pueblos. A principios del siglo XX, el asentamiento poblacional en una hacienda sólo podría erigirse en poblado cuando existiera un documento firmado por el propietario en que otorgara un “fundo legal”. Los resultados fueron diversos en cada momento histórico (Tabla 1 y Figura 3).

Como se muestra en la Tabla 1, desde mediados del siglo XIX comenzaron las solicitudes para que varias haciendas fueran reconocidas como municipios o agencias municipales (Escobar Ohmstede, 2020: 97-140). El 4 de febrero de 1847, el gobernador de Oaxaca, José Arteaga, estableció en cuatro artículos un proceso de organización municipal que iba más allá de pueblos y ciudades. Este proceso otorgaba representación política a barrios, haciendas y ranchos como agencias municipales. Aunque podían estar subordinadas a un ayuntamiento, estas agencias tenían autonomía para impartir justicia, cobrar impuestos y representar a sus habitantes (Escobar Ohmstede, 2020: 109-110).

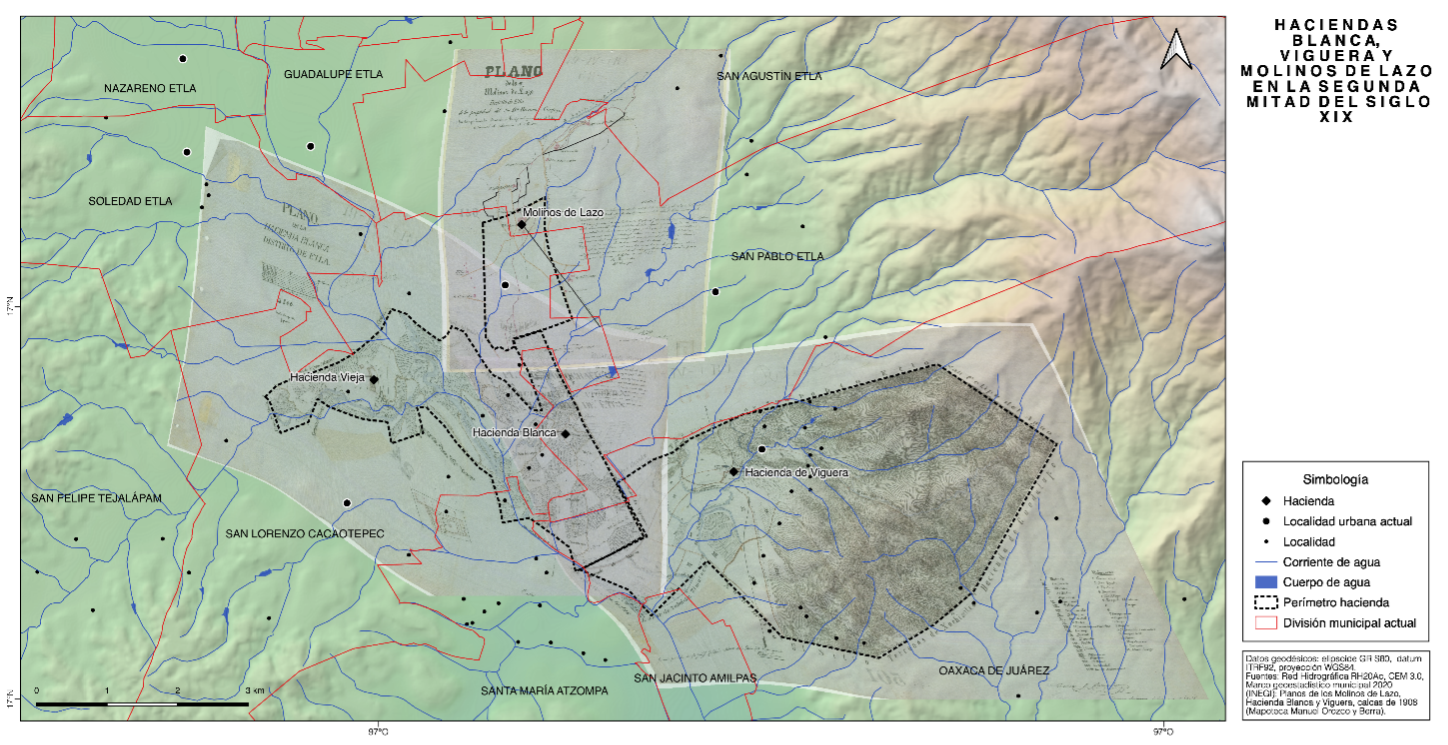

Sin embargo, el auge de solicitudes se intensificó con la legislación agraria revolucionaria, que exigía categorías políticas que no siempre coincidían con la división territorial oficial. En muchos casos, la suma de una o varias haciendas dio origen a municipios actuales en los Valles Centrales (Figura 1). Esta reorganización territorial no sólo respondía a criterios administrativos, sino también a formas históricas de organización social heredadas del periodo colonial, como la estructura de los pueblos indios. Un ejemplo claro de esta continuidad histórica puede observarse en el caso de las haciendas Blanca, El Vergel y Molinos de Lazo, cuyos límites coinciden casi exactamente con las actuales delimitaciones municipales.

Figura 1

Límites cartográficos de las haciendas en coincidencia con límites municipales

Elaborado por Marta Martín, 2021.

Patio interno de la ex hacienda Blanca, Etla, Oaxaca. Foto: Antonio Escobar Ohmstede, 2022.

La complejidad en el acceso, manejo y control de los recursos naturales, junto con los diversos tipos de derechos sobre los bienes, revela realidades históricas mucho más dinámicas, donde los límites territoriales eran porosos y frecuentemente rebasados por los actores sociales. Un ejemplo de ello ocurrió en junio de 1868, cuando los pueblos de Santiago Izcateopan y San Mateo Macuilzochil, en el Distrito de Tlacolula, señalaron que estaban “confundidos los términos y límites divisorios de los terrenos de ambos pueblos e intercaladas las siembras o las siembras de uno y otro”. Por ello, solicitaron que se trazara una línea divisoria clara para evitar futuros conflictos entre sus habitantes (AHJO, 1868, Sección Tlacolula, Serie Civil, leg. 12, exp. 37).

Este tipo de disputas ya había sido previsto por el reglamento emitido por el Gobierno de Oaxaca el 25 de marzo de 1862. En su artículo 23, después de establecer los pasos para resolver conflictos sobre terrenos “litigosos”, se indicaba que una vez fijada la línea divisoria entre dos pueblos, “los vecinos del terreno que haya tocado a uno de ellos se juzgan vecinos del pueblo respectivo” (Hernández, 1902, III: 307).

Un aspecto frecuente en las disputas es que presentan los linderos como espacios difusos y variables, aunque a nivel cartográfico se pueden representar de manera precisa (Mapas 1 y 2). Si observamos algunos casos de conflictos por límites (como los revisados por Adams Dennis, 1976; Arellanes, 2012: 139-166; o Arrioja, 2012: 185-214), se aprecia que los terrenos que están en litigio se ubican y contienen distintos recursos naturales, como manantiales, montes, ojos de agua o el cauce de un río.

El manejo y control de los recursos naturales fue clave no sólo para establecer límites y colindancias entre municipios, ayuntamientos, pueblos, haciendas y ranchos, sino también para que las jurisdicciones definieran sus territorios. Además, el uso de estos recursos determinó las relaciones entre los actores sociales, ya que eran fundamentales tanto para la producción como para el desarrollo y la supervivencia de las comunidades.

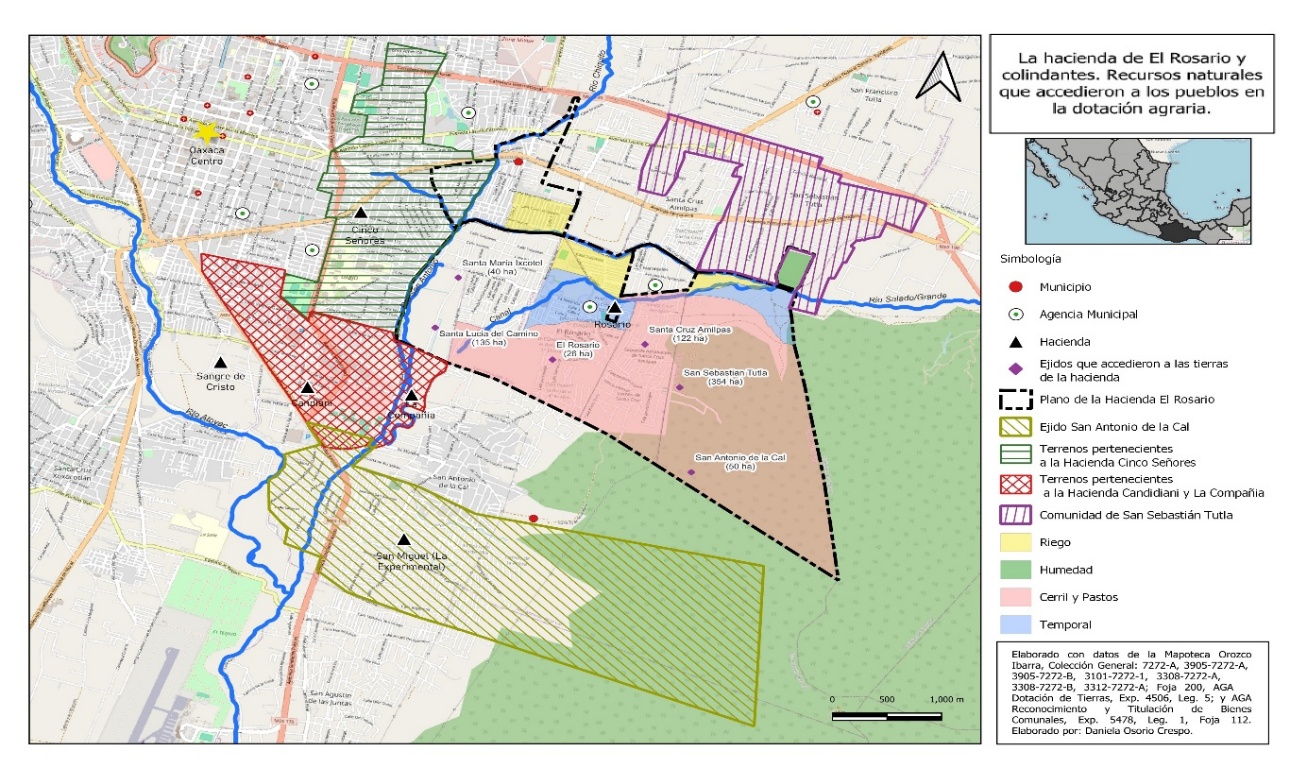

Un ejemplo es la hacienda El Rosario, cercana a la ciudad de Oaxaca. Durante la etapa revolucionaria, sus límites con otras haciendas y pueblos fueron cuestionados, a pesar de que ya era agencia municipal. El debate se centró en si contaba con el número suficiente de habitantes para mantener esa categoría política (Figura 2).

Figura 2

Elaborado por Daniela O. Crespo, 2024.

Tabla 1

Erección de ayuntamientos, municipios o pueblos en haciendas, siglos XIX y XX

| AÑO | NOMBRE DEL ASENTAMIENTO | DISTRITO | CATEGORÍA PREVIA | CATEGORÍA ALCANZADA | CAUSAS |

| 1847 |

|

Ocotlán | Hacienda | Hacienda-Municipalidad | Cumple las normas del decreto de 1847 al tener la población necesaria |

| 1885-1887 |

|

Ocotlán | Hacienda | Hacienda-Municipio | Se erigió en municipio, pero no en pueblo |

| 1921 |

|

Ocotlán | Hacienda y municipalidad | Pueblo | Quiere pasar de pueblo de hecho a pueblo de derecho |

| 1891 |

|

Centro | Haciendas | Haciendas-agencias municipales | Sin información |

| 1891 |

|

Centro | Barrio | Tenencia de policía | Pertenece a la Hac. Candiani |

| 1903 |

|

Tlacolula | Hacienda | Hacienda-agencia municipal | Se establece con base en los límites de la hacienda |

| 1902 |

|

Zimatlán | Hacienda | Hacienda-agencia municipal | Sin información |

| 1903 |

|

Tlacolula | Hacienda | Agencia municipal | Solicitud |

| 1907 |

|

Ejutla | Hacienda | Pueblo | Se rechaza la solicitud por carecer de fundo legal para erigirse en pueblo |

| 1914 |

|

Etla | Hacienda | – | Cambio su nombre. Era agencia municipal |

| 1915 |

|

Tlacolula | Hacienda-agencia municipal | Hacienda | Se suprime como agencia por falta de población |

| 1919 |

|

Ocotlán | Hacienda-república | Poblado-agencia municipal | En 1848 se estableció como república. No se desea que se considere poblado. |

| 1922 |

|

Centro | Hacienda | Agencia municipal | Sin información |

| 1923 |

|

Centro | Hacienda | Pueblo | Quieren cambiar de categoría de hacienda a poblado |

| 1922 |

|

Ejutla | Ranchos | Municipalidad | Solicitan conformarse en una municipalidad |

| 1925 |

|

Centro | Hacienda-agencia municipal | Sección 17 de Zaachila | Era agencia municipal de San Bartolo Coyotepec |

| 1935 |

|

Centro | Hacienda-agencia municipal | Sigue perteneciendo a San Bartolo Coyotepec en términos administrativos | |

| 1936 |

|

Ejutla | Ranchería | Agencia municipal | Sin información |

Fuente: Elaboración propia con datos de AHEO, Gobierno, Tierras, Conflictos de tierras y aguas; AHEO, Gobierno, Tierras, Dotación, restitución y adjudicación; AHEO, Gobierno, Congreso del estado, Erección de municipios, Justicia, Siglo XX: AHEO, Gobierno, Congreso del estado, Erección de municipios, Justicia, Siglo XIX; Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Figura 3

Tabla 2

Cambios de jurisdicción, siglos XIX-XX

| AÑO | NOMBRE DEL ASENTAMIENTO | DISTRITO ORIGEN | DISTRITO RECEPTOR | MUNICIPIO DE ORIGEN | MUNICIPIO RECEPTOR | CAUSAS |

| 1874 | Santa Cecilia Jalieza | Tlacolula | Ocotlán | Conflictos con San Juan Teitepac | ||

| 1875 | Santa Cecilia Jalieza | Tlacolula | Ocotlán | Dos pueblos se cambian de distrito | ||

| 1879 | San Raymundo Jalpan | Zimatlán | Centro | Sin información | ||

| 1880 | Santo Domingo Jalieza y San Pablo Guila | Tlacolula | Ocotlán | Sin información | ||

| 1894 | San Andrés Ixtlahuaca y H. Jalapilla | Centro y Etla | Conflicto que puede afectar la línea de división distrital | |||

| 1912 | Hac. Guendulain | Tlacolula | Centro | Sin información | ||

| 1917 | San Juan de Dios (Etla) | Reyes Etla | Etla | Por la escuela y niveles de alcoholismo | ||

| 1917 | Santa Marta Etla | Magdalena Apasco | San Juan del Estado | Que no se agreguen a Magdalena, ya que tienen problemas territoriales | ||

| 1917 | San Sebastián Etla | Santiago Etla | No desean unirse a Santiago por diferencias | |||

| 1919 | Hac. y agencia municipal San Joaquín | Ejutla | San Miguel Ejutla | Desea seguir perteneciendo a Ejutla de Crespo | ||

| 1921 | Hac. Santa Catarina Jalapilla | Tejalapam | Santa Catarina Jalapilla | Desean convertirse en municipio libre | ||

| 1922 | Santa Catarina de Sena | Centro | Tomaltepec | Tlalixtac | Era agencia municipal de Tomaltepec | |

| 1924 | Hac. de Guelavichigana | San Dionisio Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Sin información | ||

| 1924 | Santiago Clavellinas | Distrito de Zimatlán | San Miguel de las Peras | Era agencia municipal | ||

| 1925 | Ranchería de La Garzona | San José Lagarzona | San Jerónimo Taviche | Sin información | ||

| 1926 | San Sebastián Ocotlán | Santiago Apóstol | Ciudad de Ocotlán | Solicitaban cambio por pertenecer a un municipio indígena. Era agencia municipal | ||

| 1926 | Municipalidades de San Matías Jalatlaco, Santo Tomás Xochimilco y la agencia municipal de Trinidad de las Huertas | Municipalidades de San Matías Jalatlaco, Santo Tomás Xochimilco y la agencia municipal de Trinidad de las Huertas | Ciudad de Oaxaca | Desaparecen | ||

| 1927 | Guegoyache (Tlacolula) | Guelavia | Totolapam | Agencia municipal y cambio por conflictos mineros | ||

| 1934 | San Felipe del Agua | San Felipe del Agua | San Felipe del Agua | Cambia de municipio a agencia municipal por no poder cobrar los impuestos. |

Fuente: Elaboración propia con datos de AHEO, Gobierno, Tierras, Conflictos de tierras y aguas; AHEO, Gobierno, Tierras, Dotación, restitución y adjudicación; AHEO, Gobierno, Congreso del estado, Erección de municipios, Justicia, Siglo XX.

A modo de cierre

Este texto quiere proponer posibles líneas de investigación para entender cómo se han formado y transformado los territorios —colectivos e individuales— en los Valles Centrales de Oaxaca. En lugar de enfocarse sólo en los conflictos, proponemos considerar variables que explican la expansión o contracción territorial de las localidades. Desde esta perspectiva, lo que hoy se conoce como “ordenamiento territorial” puede entenderse como un proceso histórico en el que las localidades se ubican dentro de un territorio, y desde ahí se construyen distintas formas de territorialidad desde el interior de las jurisdicciones.

Además de las fuentes documentales —archivos, legislación y memorias de gobierno—, es fundamental incorporar censos y estadísticas. Aunque estos datos pueden ser parciales o contradictorios, permiten avanzar en la (re)construcción de los territorios. Para ello, es útil desarrollar una herramienta digital que no sólo muestre cómo se ubicaban los territorios en su contexto ecológico, sino que también permita visualizar los cambios a lo largo del tiempo, así se facilitaría la comprensión de las transformaciones y continuidades en la Oaxaca republicana.

En este sentido, un Sistema de Información Geográfica puede ayudar a rastrear problemáticas heredadas del periodo colonial, sin caer en una visión lineal de la historia (Escobar et al., 2024). Así, se pueden identificar tanto los cambios como las permanencias, especialmente en torno a los derechos sobre los recursos naturales: ¿pertenecían a los municipios o a los habitantes? ¿Qué tipo de tierras y derechos estaban en juego?

En conclusión, enfatizar el desarrollo de herramientas digitales basadas en datos documentales puede ayudarnos a visualizar cómo han cambiado las relaciones sociales en torno a la propiedad y los derechos sobre la tierra.

Nota: Una versión del texto fue presentada en el I Encuentro Internacional de Estudios Históricos sobre el Municipio: Gobierno, Gestión de Recursos, Territorio y Demanda Social, en octubre de 2024, organizado por El Colegio Mexiquense.

Archivo

Archivo Histórico del Estado de Oaxaca (AHEO)

Archivo Histórico Judicial de Oaxaca (AHJO)

Referencias

Adams Dennis, P. (1976). Conflictos por tierras en el Valle de Oaxaca. Instituto Nacional Indigenista.

Annino, A. (2003). Pueblos, liberalismo y nación en México. En Annino, A., y Guerra, F. X. (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX (pp. 399-430). Fondo de Cultura Económica.

Arellanes, A. (2012). Entre el porfiriato y la revolución: el campesinado y sus circunstancias en Oaxaca. Un panorama. En Arrioja, L., y Sánchez, C. (eds.), Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a la reforma agraria (pp. 139-166). El Colegio de Michoacán / UABJO.

Arrioja Díaz-Viruell, L. A. (2012). Conflictos por tierras y pesquisas documentales en el valle de Oaxaca, 1912. En Arrioja, L., y Sánchez, C. (eds.), Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a la reforma agraria (pp. 185-214). El Colegio de Michoacán / UABJO.

Arrioja Díaz-Viruell, L. y Sánchez S., C. (2016). Oaxaca: entre la realidad colonial y el imaginario republicano, 1826-1857. En Arrioja, L. (ed.), Registrar e imaginar la Nación. La estadística durante la primera mitad del siglo XIX (volumen I) (pp. 181-216). El Colegio de Michoacán / El Colegio de Sonora / Universidad Veracruzana.

Commons, A. (2000). El estado de Oaxaca. Sus cambios territoriales. Instituto de Geografía – UNAM.

Commons, A. (2002). Cartografía de las divisiones territoriales de México. Instituto de Geografía – UNAM.

Craib, R. B. (2013). México Cartográfico. Una historia de los límites fijos y paisajes figurativos. Instituto de Investigación Históricas / Instituto de Geografía – UNAM.

Escobar Ohmstede, A. (2020). Municipios y haciendas entre el siglo XIX y la Reforma Agraria. Los Valles Centrales de Oaxaca. En Salinas Sandoval, M. del C. (coord.), Raíces históricas de municipios. Estado de México y Oaxaca (pp. 97-139). El Colegio Mexiquense.

Escobar Ohmstede, A. y Martín Gabaldón, M. (2020). Una relectura sobre cómo se observa a lo(s) común(es) en México. ¿Cambios en la transición del siglo XIX al siglo XX? o ¿una larga continuidad? Documentos de trabajo de IELAT, 136. https://ielat.com/wp-content/uploads/2020/06/DT_136_Antonio-Escobar-y-Marta-Mart%C3%ADn_Web_julio-2020.pdf

Escobar Ohmstede, A., Sánchez Rodríguez, M., Hernández Andrade, M. A., Hernández Guillén, C. A., y Hernández Bernal, J. A. (2024, 11 de septiembre). La Georreferenciación de mapas históricos para el análisis espacial

Programa Especial de Sistemas de Información Geográfica en Ciencias Sociales y Humanidades, CIESAS-ProSIG-CSH. YouTube. https://youtu.be/YsvluLVgVz0

Fabila, M. (1981). Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940. SRA-CEHAM.

García Martínez, B. (1992). Jurisdicción y propiedad: una distinción fundamental en la historia de los pueblos de indios del México colonial. European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 53, 47-60.

Gómez Serafín, S. (2017). Evocación histórica a través de las memorias de linderos. El caso del Valle de Etla, Oaxaca. En Lefevre, K. y Paredes, C. (eds.), La memoria de los tiempos: la toponimia en la conformación histórica del territorio. De Mesoamérica a México (pp. 421-446). CIGA.

Guardino, P. (2001). Campesinos y política en la formación del estado en México. Guerrero, 1800-1957. Gobierno del Estado de Guerrero.

Hernández, R. (1902). Colección de leyes y decretos del estado de Oaxaca (vol. III). Imprenta del estado.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2019). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Presentación de resultados generales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2019/doc/cngmd_2019_resultados.pdf

Martín Gabaldón, M. (2017). De parajes, linderos y pueblos viejos: la importancia de la toponimia para el estudio de la territorialidad mixteca en época colonial temprana. En Lefevre, K., y Paredes, C. (eds.), La memoria de los tiempos: la toponimia en la conformación histórica del territorio. De Mesoamérica a México (pp. 399-419), CIGA.

Martín Gabaldón, M. (2022). Categorías espaciales para el análisis etnohistórico

. Programa Especial de Sistemas de Información Geográfica en Ciencias Sociales y Humanidades, CIESAS-ProSIG-CSH. YouTube. https://youtu.be/owRUUWO6Nag

Mendoza, E. (2011). La República Restaurada y el Porfiriato (1869-1910).En Arrioja Díaz Viruell, L. A., Bailón Corres, J. Celaya Nández, Y., Mendoza García, E., Romero Frizzi, M. de los Á., Ruiz Cervantes, F. y Sánchez Silva, C., Oaxaca, historia breve (pp. 133-171). El Colegio de México / FCE.

O’ Gorman, E. (1973). Historia de las divisiones territoriales de México. Editorial Porrúa.

Ordóñez, M. de J. (2000). El territorio del estado de Oaxaca: una revisión histórica. Boletín del Instituto de Geografía, 42, 67-86.

Ortiz, J. y Serrano, J. A. (eds.) (2007). Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México. El Colegio de Michoacán / Universidad Veracruzana.

Quiñones Aguirre, M. M. (2021). De la borrosidad de las divisiones territoriales a la nitidez del límite municipal. En Hernández Gutiérrez, J. E., y Rodríguez Torres, J. M. (coords.), Ordenamiento y demarcaciones territoriales: Los procesos geográficos del siglo XX (pp. 167-180). Universidad de Guanajuato.

Sánchez Rodríguez, M., y Escobar Ohmstede, A. (2021). Soberanía y Jurisdicción municipal en San Luis Potosí. En Hernández Gutiérrez, J. E., y Rodríguez Torres, J. M. (coords.), Ordenamiento y demarcaciones territoriales: Los procesos geográficos del siglo XX (pp. 199-221). Universidad de Guanajuato.

Singer Sochet, M. (2013). Justicia electoral. México, participación y representación Indígena. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Correo: ohmstede@ciesas.edu.mx ↑

-

Correo: daniellacres@gmail.com ↑