Beatriz Cruz López[1]

Historiadora

Cuenco en el que aparecen campesinos labrando la tierra con el palo cavador. Cerámica. Cultura Nazca (100 a. C. – 700 d. C.). Museo de América, Madrid. 2022. Foto: Beatriz Cruz López.

En 1619, en la villa de Etla, se firmó el acuerdo político más temprano que se conozca hasta ahora entre principales y gente del común o macehuales del Valle de Oaxaca. Éste permitió a los macehuales votar por sus propios representantes en el cabildo. Los habitantes de Etla llegaron a este convenio luego de casi treinta años de conflictos, pero no sólo en Etla hubo inconformidades de los macehuales en esos años y no sólo en esta cabecera se firmaron acuerdos para la gobernanza local.

En el Valle de Oaxaca, los conflictos políticos y su resolución iniciaron muy temprano en el periodo colonial, aunque al principio sólo involucraban a principales (los miembros de la nobleza o xoana, en zapoteco). Lo que distingue a la “escritura de transacción, paz y concierto” de Etla de 1619 es que fue el resultado de la lucha de los macehuales (o bèniqueche, en zapoteco) por aliviar sus pesadas cargas de trabajo y tributo a través de la representación política en el cabildo.

En su célebre estudio sobre el Valle de Oaxaca en la época colonial, William Taylor (1972) encontró que las solicitudes de los macehuales para poder votar obtuvieron respuestas positivas de los virreyes desde la primera mitad del siglo XVII y no en el siglo XVIII, bajo los Borbones, como habían propuesto otros estudiosos. Taylor halló que ya para 1628 los macehuales de Zimatlán podían elegir oficiales de república, pero no abundó sobre este caso y desafortunadamente la referencia documental que proporciona corresponde a otro año.

La “escritura” de Etla es, entonces, el caso más temprano conocido sobre este tipo de acuerdos y uno de los más detallados que se pueden estudiar para entender cómo se fue conformando el sistema de gobierno plural y participativo que varios pueblos de esta región continúan ejerciendo.

El establecimiento de los cabildos: conflictos y acuerdos

El establecimiento de cabildos a la usanza española en el virreinato de la Nueva España fue un proceso que se generalizó en el centro de México en la década de 1530 y se extendió por otras regiones en los siguientes años. Cada cabildo o concejo municipal, también llamado república, era encabezado por un gobernador y contaba con varios alcaldes y regidores, así como un escribano. Además, incorporó funcionarios tradicionales locales, como los quixiaga zapotecos, que se equipararon con los alguaciles.

En el Valle de Oaxaca este proceso parece haber iniciado en la década de 1540, pues varios registros refieren el nombramiento de gobernadores por parte del virrey Antonio de Mendoza en cabeceras como Tlacochahuaya, Coyotepec y Tlacolula, así como la existencia de alguaciles en Tlalixtac, Etla y Ocotlán (AGN, Mercedes 2, Exp. 3; LoC, Krauss Collection, Mss. 31013, ff. 158v–159v; AGN, Hospital de Jesús, leg. 432, Exp. 5; AGN, Mercedes 2, Exp. 594; AGN, Hospital de Jesús, leg. 282, Exp. 7).

Algunos estudiosos han visto en esta institución un agente de hispanización y conquista, un instrumento que permitió a la corona acelerar la caída de los antiguos linajes gobernantes y explotar mejor a la población local. Otros, en cambio, han destacado que permitió dar continuidad a ciertas formas de organización política precolombina y que reforzó la identidad y unidad corporativas (González-Hermosillo, 1991).

Estas posiciones no se excluyen entre sí. La regulación sobre los cabildos muestra con claridad que sí se buscaba mermar la autoridad de los gobernantes dinásticos tradicionales, o caciques, estableciendo un gobierno que se renovara cada uno o dos años y cuya legitimidad dependiera directamente del virrey, quien ratificaría y oficializaría los nombramientos. Sin embargo, para que los cabildos fueran viables en la realidad, el virrey debió reconocer y amparar el derecho de ciertos señores de linaje noble en cada señorío para ejercer de por vida el cargo de gobernadores y heredarlo a sus descendientes. También buscó incorporar a los líderes de las parcialidades o casas nobles internas como miembros de esta corporación.

Es importante recordar que los señoríos zapotecas, como era el caso de Etla, tenían una organización sociopolítica jerárquica y corporativa. Cada señorío estaba conformado por varias “casas nobles” encabezadas por su propio señor dinástico. En el periodo colonial temprano, estas colectividades fueron llamadas barrios, estancias, pueblos sujetos o parcialidades. El máximo gobernante de cada señorío era quien encabezaba la casa noble de mayor importancia, pero los otros señores de linaje también desempeñaban funciones de gobierno y participaban en un concejo. Las unidades domésticas de los macehuales se vinculaban con estas casas nobles mediante un parentesco ritual o consanguíneo, relaciones de patronazgo y otras vías que les garantizaran el acceso a las tierras (Oudijk, 2022).

En los cabildos tempranos los oficios de república fueron controlados por los señores y los principales que encabezaban las distintas casas nobles al interior de cada unidad política. Fueron ellos quienes primero disputaron los cargos de cabildo prácticamente a la par que ocurrían los nombramientos de gobernadores por parte del virrey. En Tlacochahuaya, Teitipac y Huitzo, entre 1543 y 1584, tuvieron lugar varios arreglos para definir quién podía ejercer el cargo de gobernador, o bien qué atribuciones y limitaciones debía tener este oficio de república. Aunque estos acuerdos se hacían a nivel local, fueron ratificados por distintas autoridades españolas, como los alcaldes mayores o el virrey.

En realidad, las confrontaciones y negociaciones políticas entre los señores de linaje al interior de los señoríos existieron desde tiempos precoloniales, especialmente al momento de designar y confirmar a los herederos al trono de cada señorío. Llegar a acuerdos que garantizaran la gobernabilidad no era algo nuevo. El cambio consistió en la nueva posición de los macehuales como vasallos de la Corona, que los colocó dentro de la arena política como nuevos actores con peso propio y con el poder de desafiar a sus autoridades ante los tribunales de justicia hispanos.

Primeras quejas de tequitlatos y macehuales

Como observó Woodrow Borah (1996), la introducción del concepto hispano de la apelación contra los actos o decisiones de funcionarios judiciales o administrativos desencadenó grandes cambios en las sociedades indígenas bajo el dominio colonial. Los macehuales hallaron que en los foros de justicia novohispanos podían desafiar a sus autoridades tradicionales, lo que dio lugar a numerosos pleitos. Para algunos observadores de la época, como el oidor Alonso de Zorita, muchos pueblos se vieron envueltos en litigios innecesarios y dañinos, en los que gastaban grandes sumas de dinero para pagar representantes legales que enmarañaban más los asuntos y erosionaban la autoridad de los señores tradicionales. Como resultado, “andan los señores al gusto del común, y de los revoltosos y de los que los imponen e incitan, y todos roban y se sustentan con el sudor de los pobres macehuales” (Zorita, citado por Borah, 1996, p. 54).

En el Valle de Oaxaca, varias investigaciones sobre abusos e idolatrías hechas en la década de 1570 registraron las acusaciones de los macehuales contra sus autoridades por agravios. Así ocurrió durante la averiguación por idolatrías que se hizo contra don Gaspar de Aguilar, cacique y gobernador de Teitipac, en 1574; también en juicios civiles, como la acusación por ocultamiento de tributarios contra el gobernador de Tlacolula, don Domingo de Mendoza, en 1576, y con las quejas contra don Juan Pérez, gobernador de Teitipac, quien fue destituido en 1592 (HSA, Manuscript HC 417/114; AGN, Civil, leg. 822; AGN, Indios, leg. 6, 2a pte., Exp. 295).

Al principio, los macehuales se aliaban con algunos principales que tenían rivalidades con las autoridades a las que deseaban llevar a juicio, para que fueran ellos quienes interpusieran las quejas. Sin embargo, poco después fueron los collaba o tequitlatos, es decir, los encargados de cobrar tributo y organizar el trabajo colectivo (que por lo general eran macehuales, o en algunos casos miembros de la nobleza menor), los que llevaron las quejas de sus pares a distintos foros de justicia, ya fuera directamente o a través de procuradores españoles.

El repartimiento y el servicio personal

Las tensiones entre principales y macehuales que llevaron a la elaboración de nuevos acuerdos locales para que estos últimos pudieran elegir oficiales de república que los representaran estuvieron estrechamente vinculadas con sus esfuerzos por aminorar la gran carga de trabajo que recaía sobre ellos.

El trabajo de los macehuales sostenía todo el sistema colonial. No sólo pagaban tributos a la Corona y diezmo, también debían participar en un sistema de trabajo forzoso conocido como repartimiento, en el que un funcionario español, el juez repartidor, asignaba cuadrillas de trabajadores con cierta regularidad a las obras públicas en la ciudad de Antequera, o bien a las casas y las propiedades agrícolas y ganaderas de los españoles, así como a las minas. En teoría, este trabajo se remuneraba; en la práctica casi nunca se recibía un pago, y los abusos y malas condiciones de trabajo llegaron a cobrar la vida de varios macehuales.

De acuerdo con Taylor (1972), aunque el repartimiento agrícola fue abolido por real cédula en 1609, este sistema continuó operando en el Valle de Oaxaca para apoyar a los productores de trigo y cochinilla hasta finales del siglo XVIII. Además, con frecuencia las cuadrillas eran empleadas en otros trabajos, como la minería y la ganadería.

Los cabildos estaban a cargo de reclutar trabajadores para el repartimiento, a través de los tequitlatos, pero también eran receptores de mano de obra en forma de servicio personal. Es decir, los miembros del cabildo y los caciques recibían cierto número de personas que debían trabajar en sus casas y cultivos. Además de esto, los macehuales también debían trabajar regularmente en la milpa comunal, las obras públicas y las empresas comunitarias de sus pueblos.

Aunque los macehuales no pudieron librarse de trabajar para los españoles, sí tuvieron un poco más de éxito negándose a dar servicio personal a los nobles y principales de sus pueblos, particularmente a los miembros del cabildo, si no satisfacían sus demandas de pago y trato justo, así como de representación en el cabildo. Durante los siglos XVII y XVIII, uno de los argumentos más frecuentes de los macehuales y sus representantes para solicitar derecho al voto fue que recibían muchas vejaciones y carga de trabajo por parte de los principales y que la presencia de macehuales en el cabildo disminuiría estos abusos.

El conflicto en Etla

Los reclamos contra el trabajo forzoso aparecen en los registros sobre Etla desde finales del siglo XVI. En 1590, el cabildo de esa villa interpuso una queja y solicitó al virrey que los macehuales no acudieran a dar servicio a las estancias y labranzas de los españoles, pues eran maltratados y al menos uno de ellos había muerto a manos de un español. En aquellos años, Etla era el mayor productor de trigo para la ciudad de Antequera y el Soconusco. El cabildo argumentó que el trabajo de los macehuales era indispensable para la producción de trigo y por lo tanto debían ser quitados del repartimiento. Pero su solicitud no fue aprobada y la villa junto con sus pueblos sujetos continuó acudiendo al repartimiento en las siguientes décadas, en detrimento del prestigio del cabildo (AGN, Indios, leg. 102, Exp. 2). Además, los mismos principales de Etla no estaban dispuestos a renunciar o moderar el servicio personal que recibían por parte de los macehuales, lo que también generaba molestia.

Desde las primeras décadas del régimen colonial hubo una desconfianza constante hacia los caciques por parte de los funcionarios de la Corona y algunos miembros del clero. Varios discursos subrayaban su supuesta tiranía y ambición, justificando así la emisión de leyes enfocadas a disminuir su acceso directo a los tributos, servicios y otros intercambios que pudieran tener con los macehuales (Miranda, 2005; Cruz, 2024a). Por supuesto, los caciques y principales pelearon de diversas formas contra estas caracterizaciones y regulaciones, pero esto no hacía más que consolidar su imagen de intransigentes y avariciosos.

Así, las exigencias del sistema colonial agravaban aún más los problemas internos. En Etla, el gobernador don Domingo de San Gabriel fue acusado en 1593 de maltratar a los naturales, por lo que se ordenó suspenderlo del oficio. Sin embargo, siguió ejerciendo hasta 1594, suscitando más quejas. También en 1593, los macehuales de Etla se negaron a dar servicio a los principales, por lo que éstos acudieron al virrey para que les ordenara a los collaba o tequitlatos que no permitieran que los pobladores faltaran a su obligación de sembrar las tierras de los principales (AGN, Indios, leg. 6, 1a pte., Exps. 576, 867 y 874; AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-1, Exp. 5). Al parecer, esto se logró solo parcialmente.

El cabildo de Etla intentó varias veces más, sin éxito, que se exentara del servicio personal a los macehuales para que pudieran enfocarse en su labor agrícola, pero también se negaba a determinar el número de personas que debían darle servicios personales a sus miembros, alegando que sus necesidades variaban constantemente. Ya iniciado el siglo XVII, los pobladores decidieron volver a presionar a sus autoridades negándose a dar servicio personal. En 1616 los oficiales de república y los principales de los pueblos sujetos debieron solicitar una vez más la intervención del virrey y acusaron a los macehuales de “aberse alzado y no aber querido acudir ni obedeçernos en esta rrazon y en otras” (AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-1, Exp. 5, f. 6v). Al parecer, los macehuales de Etla no sólo se negaron a trabajar sino que también exigieron que se les permitiera votar por sus propios representantes en el cabildo como condición para regresar a trabajar.

El acuerdo de 1619

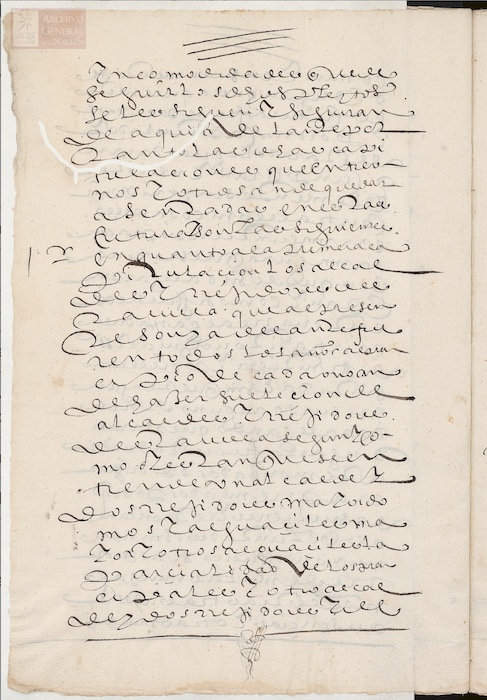

Para calmar los ánimos, en 1618, el marqués del Valle, autoridad de la jurisdicción a la que pertenecía Etla, ordenó que la elección de oficiales de república involucrara tanto a la parcialidad de los macehuales como a la de los principales. Ambas debían elegir el mismo número de oficiales de república, a excepción del gobernador, que debía ser electo por los principales (AGN, Hospital de Jesús, leg. 347, Exp. 7). Pero los problemas siguieron y como resultado se entabló un pleito judicial que se inclinó a favor de los macehuales. Los bienes de varios principales, incluyendo los del gobernador, fueron incautados y rematados, lo que hizo necesaria la mediación de varios españoles considerados “personas honrradas y de buen celo y conciencia” para lograr un acuerdo entre las partes. El juez de comisión que investigaba las acusaciones contra el gobernador, Francisco de Molina, el fraile a cargo del convento de Etla, fray Bernabé, y algunos funcionarios más, concretaron un convenio en 1619 que resolvía varias quejas agrupadas en 14 capítulos (AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-2, Exp. 46).

Entre las exigencias de los macehuales de Etla estaban, además de poder elegir la mitad de los oficios de república (Cap. 1), la alternancia en la elección de gobernador, para que un año lo eligieran los principales y otro los macehuales (Cap. 2). Un reclamo recurrente fue que el servicio personal se hiciera por “tanda verdadera” y que incluyera a todos los macehuales, pues al parecer había varios pobladores que no acudían a trabajar alegando ser “reservados.” Por ello, exigían que sólo los principales y las personas que tuvieran un mandamiento expreso del virrey estuvieran libres de este servicio y nadie más (Caps. 6 y 7). También, que se estableciera claramente el número de macehuales que servirían al gobernador y que a estos se les pagara por su trabajo (Cap. 8). Además, exigieron que no se les pidieran más contribuciones en productos o dinero, conocidas como derramas, pues el tesoro municipal tenía bastantes rentas provenientes de las empresas comunales (Cap. 12).

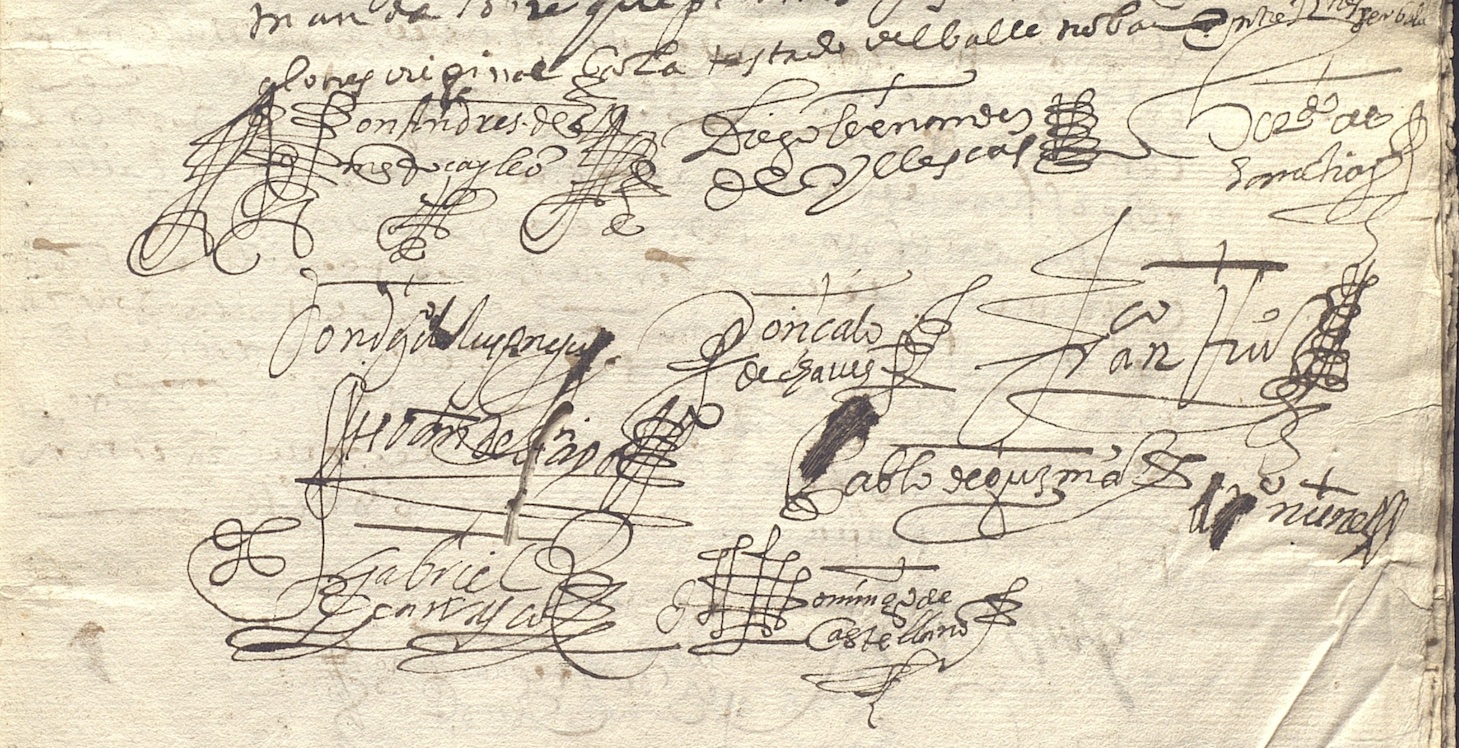

La mayoría de estos puntos se resolvieron tal como fueron solicitados, y en otros casos se buscó una alternativa. Por ejemplo, en lugar de la alternancia para elegir al gobernador, el capítulo 2 estableció que el marqués sería quien lo designaría. El acuerdo fue firmado por el gobernador y miembros del cabildo, actuando tanto en representación de los principales como de los macehuales. También lo firmaron varios principales, probablemente de los pueblos sujetos. Los nombres de varios macehuales fueron registrados por el escribano o los testigos; es muy probable que estos macehuales hayan sido los collaba a cargo del reclutamiento de trabajadores (Tabla 1 y Figuras 1 y 2).

De este modo, los agravios expresados por los macehuales llevaron al establecimiento de acuerdos para la gobernanza local que incluían medidas tanto políticas como económicas, aunque con mucha frecuencia fueron llamados simplemente acuerdos electorales.

Conflictos post-acuerdo

El acuerdo de 1619 reconocía que el nombramiento del gobernador correspondía al marqués. Aún así, fueron los principales quienes eligieron en ese mismo año a don Andrés de Mendoza y León. Desde 1615, don Andrés aspiraba a ser nombrado gobernador, argumentando ser hijo de don Jusepe de Mendoza, antiguo gobernador de Etla, nieto del antiguo cacique y gobernador don Miguel de León, y bisnieto del emperador Moctezuma (AGN, Hospital de Jesús, leg. 85, Exp. 1). Aunque don Andrés contaba con el apoyo de los principales, los frailes y varios españoles, los macehuales tenían puesta una demanda en su contra, de la que se desistieron en 1619 para llegar al acuerdo ya referido.

Durante 1620 don Andrés fungió como gobernador y en 1621 lo fue su hermano, don Francisco de León. Para 1622, sin embargo, los macehuales intentaron elegir como gobernador a don Domingo de los Ángeles, un principal aliado suyo. Es probable que este nombramiento haya desatado muchas quejas y otro conflicto interno, motivando el nombramiento de un gobernador externo: don Juan de Zúñiga, originario de Cuilapan (Palma, 2024). Don Juan había sido electo gobernador de Cuilapan en 1621 y reelecto en 1622. Según él mismo, llevaba 16 años sirviendo como alcalde y gobernador, y deseaba mantenerse en esa posición. Aunque trató de evitar ir a Etla argumentando que desconocía la lengua y que el clima podría agravar ciertas dolencias físicas que tenía, al final tuvo que ir (AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-1, Exp. 11).

Por su parte, los miembros del cabildo de Etla, encabezados por don Domingo de los Ángeles, solicitaron al marqués que revocara el nombramiento de ese “yndio forastero” porque supuestamente iba contra el acuerdo de 1618 (cuyo contenido se desconoce), que estipulaba que el gobernador de Etla debía ser de ahí (AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-2, Exp. 27). Tampoco este argumento convenció al marqués, por lo que don Juan de Zúñiga fue confirmado como gobernador de la villa de Etla por ser persona “de satisfacción y confiança y no persona que rreside en ella [la villa de Etla]” (AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-1, Exp. 11, f. 6r). Este gobernador sólo ejerció el oficio en 1622 y después pudo volver a Cuilapan.

Este episodio probablemente hizo que los pobladores de Etla se esforzaran más por conseguir llegar a acuerdos y por respetar los que ya estaban aprobados, ante la alternativa de ser gobernados por una persona de otro lugar, pero en definitiva no terminó con los conflictos políticos. El acuerdo de Etla fue defendido, citado y modificado en las siguientes décadas para asegurar su cumplimiento o incluir nuevos capítulos o instrucciones (AGN, Indios, leg. 14, Exp. 56; AGN, Indios, leg. 19, Exp. 378).

Un referente para otros acuerdos

La “escritura de transacción, paz y concierto” de 1619 de Etla y otro acuerdo correspondiente a Cuilapan se volvieron referentes de varios convenios que se hicieron en el Valle de Oaxaca en los años y décadas posteriores. En 1640 se formalizó otra “escritura de transacción” entre principales y macehuales en Coyotepec, de la que se dijo era “segun y como las tienen las villas de Etla y Cuilapan del estado del Valle y a ejemplar de otras muchas [del obispado],” y que les permitiría alcanzar la paz y el bien común. Según este acuerdo, se respetaría la “costumbre” de que cada parcialidad eligiera un alcalde y la mitad de los oficiales de república. (AGN, Indios, leg. 12, Exp. 110).

Consideraciones finales

El otorgamiento a los macehuales del derecho a elegir a sus propios representantes como miembros del cabildo constituyó un cambio radical en la forma de gobierno y de organización social de los pueblos indígenas del periodo virreinal. Aunque al principio se elegía a ciertos nobles de menor rango, poco después los mismos macehuales, particularmente los collaba, se empezaron a integrar a ese cuerpo de gobierno, generando otras dinámicas que escapan a este texto.

Lo relevante del caso de Etla es que muestra que este cambio estuvo motivado por el descontento ante las excesivas cargas de trabajo y tributarias que recaían sobre los macehuales, y que los convenios resultantes contemplaban acciones políticas y económicas para asegurar una buena gobernanza local. El tratar de quitarse estas imposiciones económicas orilló a los macehuales a buscar incidir en el poder local, sin cuestionar radicalmente al poder colonial. Aún así, lograr cambios a nivel de cada república e incluso de cada pueblo sujeto no fue nada sencillo. Los acuerdos logrados fueron diversos, variando de una cabecera a otra, y una vez aprobados también podían ser ignorados o negados. Durante el resto del periodo colonial, los macehuales debieron defender constantemente su derecho a votar y ser votados, tanto en los tribunales como mediante la acción y la no-acción directas.

La representación política como instrumento para el alivio de las cargas tributarias y de trabajo constituye el primer argumento utilizado por los macehuales para reclamar su derecho a ser miembros del cabildo. Muy poco después emplearon un segundo argumento: la búsqueda del bien común y el cuidado de los bienes comunales, lo que desató otros procesos de gran importancia para la conformación de las comunidades actuales.

Tablas

| Tabla 1. Miembros de las parcialidades de principales y macehuales que firmaron la “escritura de transacción, paz y concierto” de Etla de 1619. | ||

| Etla | Principales | Don Andrés de Mendoza y León, gobernador; Diego Hernández de Illescas, alcalde; Juan de Santiago, regidor; Baltasar de los Reyes, regidor.

Pablo de Guzmán, Gabriel Carrasco, Andrés Vázquez, Agustín Hernández, Tomás de la Torre, Pedro García, Pedro Mejía, Gonzalo de Chávez, Lorenzo Hernández, don Miguel Núñez, Pedro Pérez, Hernando García, Juan de Mendoza, Luis Hernández, Francisco de la Torre, don Francisco de León. |

| Etla | Macehuales | Don Domingo de Los Ángeles, principal; Gregorio de Chávez; Miguel Méndez [regidor?], Gabriel de Tapia [regidor].

Juan Pérez, Pedro Téllez, Miguel Pérez, Pablo Núñez, Pedro de Santiago, Andrés Hernández, Miguel Martín, Gregorio Díaz, Pedro Marcial, Pedro Pérez, Andrés Díaz, Francisco Pérez, Francisco Hernández, Diego Alonso, Domingo Vázquez, Domingo Pérez, Pablo Pérez. |

Fuente: AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-2, Exp. 46.

Figuras

Figura 1. Firmas del cacique y principales de de Etla, 1616.

Fuente: AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-1, Exp. 5, f. 7r. En https://repositorio.agn.gob.mx/

Figura 1. El acuerdo de Etla de 1619. Primera capitulación.

Fuente: AGN, Hospital de Jesús, leg. 102-2, Exp. 46, f. 6v. En https://repositorio.agn.gob.mx/

Referencias

Abreviaturas:

AGN Archivo General de la Nación, México.

HSA Hispanic Society of America, New York.

LoC Library of Congress, Washington D.C.

Borah, W. (1996). El Juzgado General de Indios en la Nueva España. Fondo de Cultura Económica.

Cruz, B. (2024a). El árbol de ciruela y los peces: Dos exempla en zapoteco colonial sobre los

malos gobernantes. Tlalocan, 29(2), 299-235.

Cruz, B. (2024b). From Ancient Quèhui to Colonial Yòholàhui. Zapotec Sociopolitical and Territorial Organization in the Valley of Oaxaca, Sixteenth to Eighteenth Centuries. [Tesis de doctorado, University of California, Los Angeles]

González-Hermosillo, F. (1991). Indios en cabildo: historia de una historiografía sobre la Nueva España. Historias, 26, 25-64

Miranda, J. (2005). El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI. El Colegio de México.

Oudijk, M. (2019).Cambiar para seguir igual. La fundación y caída del cacicazgo de Tehuantepec (siglos XV y XVI). Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Palma, M. (2024). «Los gobiernos indígenas de Cuilapan en el siglo XVII: De cabildos, gobernantes y caciques.» [Manuscrito no publicado. Universidad de Salamanca]

Taylor, W. (1972). Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca. Stanford University Press.

-

Correo electrónico: beatrizcruzl@ucla.edu

Este trabajo está basado en mi tesis doctoral (Cruz, 2024b), especialmente los capítulos 4 y 5, donde el lector podrá encontrar referencias documentales más detalladas. Agradezco a Daniela Traffano y Fernando Mino la invitación a colaborar en este número temático. ↑