Virginia García Acosta[1]

CIESAS Ciudad de México

Ilustración Ichan Tecolotl

En septiembre de 2025 se cumplen 40 años de los sismos que constituyeron un parteaguas, en muchos sentidos, del entorno social y profesional. En aquel momento, Eduardo Matos Moctezuma, director del CIESAS, convocó a reflexionar alrededor de nuestro quehacer teniendo al temblor recién ocurrido como eje. A través del Consejo Técnico Consultivo de la institución extendió “una invitación a los investigadores para suspender temporalmente sus investigaciones de mediano y largo plazo, y atender, desde sus especialidades, el estudio de problemáticas resultantes del desastre”. La respuesta fue sumamente positiva. Fue una semilla que cayó en tierra fértil, el inicio de una línea de investigación que 40 años después sigue dando frutos. Un ejemplo fehaciente de ello es que a sus 50 años de vida el CIESAS rebasa el medio centenar de publicaciones editadas o coeditadas bajo su sello en formato de libro o revista, relacionadas en términos generales con el tema del riesgo y de los desastres.

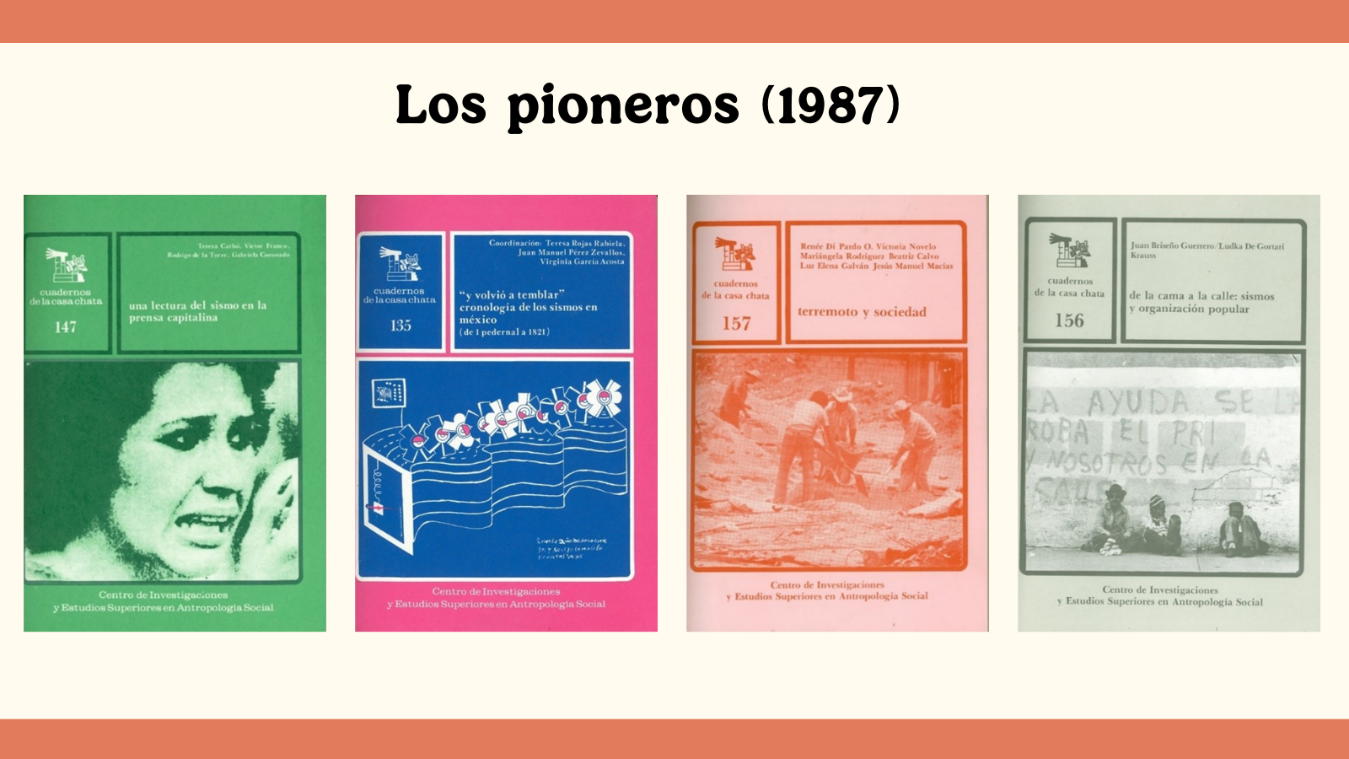

La invitación de Matos Moctezuma dio lugar a una serie de investigaciones de corto plazo que se tradujeron en una serie de cuatro publicaciones dentro de la colección institucional “Cuadernos de la Casa Chata”. Se trata de los números 135, 147, 156 y 157, que aparecieron realmente muy rápido, a solo año y medio de ocurridos los emblemáticos temblores. Esas cuatro publicaciones ahora se consideran pioneras dentro del campo de investigación que se abrió a partir de entonces desde el CIESAS y que sigue desarrollándose dentro de la institución. Lo hemos titulado “Estudio antropológico-histórico de los desastres”.

Las portadas de esas publicaciones son las que anteceden a esta presentación, mismas que han sido digitalizadas para que puedan ser consultadas por las audiencias de nuestra revista de divulgación, el Ichan Tecolotl.

A iniciativa de Ruth Martínez Nataret, compañera que labora en la Dirección de Vinculación del CIESAS, y considerando esa propuesta inicial de Eduardo Matos, propusimos dedicar este número especial del Ichan Tecolotl de septiembre de 2025 al tema mencionado.

Lo primero fue invitar a colaborar en nuestro histórico Boletín-Revista, a todos los investigadores del CIESAS autores de esos cuatro libros. La invitación fue para que participaran con una pequeña reflexión, similar a la que hicieron en su momento, pero cuatro décadas después. Y lo hicimos planteando algunas preguntas, pero en realidad la invitación fue abierta a lo que esos autores quisieran escribir sobre ello.

Cuatro de los autores de esas publicaciones han fallecido: Víctor Franco, Luz Elena Galván, Victoria Novelo y Juan Manuel Pérez Zevallos. Otros autores están ya fuera del CIESAS y no fue posible localizarlos, salvo Gabriela Coronado que amablemente respondió que ya se encuentra lejos de las actividades académicas. Sumamos a esta invitación a Eduardo Matos, que fue el responsable original de lanzar la convocatoria, a partir de una iniciativa que se basaba en hacer una reflexión desde nuestras propias especialidades dentro del CIESAS. Matos de inmediato dijo que sí colaboraría.

El resultado es que tenemos siete textos de reflexión sobre qué significó esa colaboración que, como dije, es pionera en los estudios sobre desastres y riesgos a escala global.[2]

Eduardo Matos nos ofrece un texto muy original titulado El dios viejo y del fuego, el símbolo ollin y otras cosas más… En él combina datos y reflexiones sobre las excavaciones de la antigua ciudad de Cuicuilco fechada en el periodo preclásico y el símbolo ollin, que en náhuatl significa movimiento. El principal conjunto de Cuicuilco, que es el enorme basamento circular, y el resto del emplazamiento, fueron cubiertos de lava por la erupción de una formación de tipo volcánico que en su momento provocó movimientos de tierra acompañados de ruidos. Estas manifestaciones de la naturaleza al parecer generaron un culto al volcán, al cual se asocian las figuras de cerámica encontradas en Cuicuilco y que representan al dios Viejo y del Fuego, Huehuetéotl o Xiuhtecutli, asociadas al culto del volcán. En la segunda parte del texto aparece el símbolo ollin o movimiento, que resulta ser de vital importancia no sólo por estar presente en importantes monumentos mexicas, sino en este caso por representar el Quinto Sol o Sol de Movimiento, asociado con temblores que, junto con hambrunas, llevarán al fin de la era que vivimos.

Acompaña al texto de Matos una imagen que es en realidad una acuarela reproduciendo el glifo tlalollin: la unión de ollin (movimiento) y tlalli (tierra) que significa temblor de tierra.

El siguiente artículo de este Ichan se deriva del primer Cuaderno de la Casa Chata que se publicó en esta serie que identificamos como pionera, en el número 135 titulado “Y volvió a temblar” Cronología de los sismos en México (de 1 Pedernal a 1821), cuyos autores fuimos Teresa Rojas, Juan Manuel Pérez Zevallos (q. e. p. d.) y Virginia García Acosta y que cuenta con una espléndida introducción que escribió exprofeso Juan Pedro Viqueira (q. e. p. d.), así como un estudio del glifo temblor de tierra (tlalollin) que hiciera Ma. del Socorro Fuentes Ayala.[3] Colaboraron varios estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, algunos de ellos hoy ilustres investigadores del CIESAS o de otras instituciones.[4] La primera parte del título del libro surgió porque varios documentos localizados en los archivos iniciaban precisamente con esa alocución, “Y volvió a temblar”. El artículo que aparece en este Ichan fue escrito por García Acosta y hace referencia a la importancia que la elaboración de cronologías históricas sobre amenazas naturales ha tenido en el estudio de los desastres. Hace referencia a las relativas a sismos, de las cuales este Cuaderno número 135 fue una de las primeras elaborada de manera sistemática, utilizando fuentes primarias, recuperando la mayor cantidad de información existente en archivos, hemerotecas y bibliotecas mexicanas, e incorporando las existentes antes de ella. También relata experiencias similares sobre catálogos de amenazas identificadas con desastres agrícolas y, finalmente, con huracanes a lo largo de varios siglos de la historia mexicana.

El tercer artículo que aparece en este Ichan es de la pluma de Teresa Carbó quien, junto con Victor Franco (q. e. p. d.), Rodrigo de la Torre y Gabriela Coronado, escribieron los textos que conforman Una lectura del sismo en la prensa capitalina. Fue el tercer volumen en publicarse, con el número 147 de Cuadernos de la Casa Chata. El libro incluye una atractiva presentación de Hans Saettele, situándose en la posición de los individuos afectados. El texto de Carbó, que ella califica de evocación llevada a cabo con sus hijos Carmela y Nicolás, que aparecen incluso como coautores del texto, constituye un relato como los que acostumbramos escribir en nuestros diarios de campo, recuperando cada detalle de lo vivido, en este caso en el sismo y su réplica de 1985 en el seno de su familia y de su grupo de trabajo en el CIESAS. Al artículo lo complementan dos croquis elaborados por los coautores del mismo, asunto que se explica en el mismo y que ayudan a entender cómo un niño y una adolescente vivieron el evento siendo habitantes de una ciudad donde tiembla, siempre ha temblado y siempre temblará, como ellos mismos lo reconocieron en su momento.

El número 156 de esta serie pionera es del único del que contamos con artículos escritos por sus dos autores: Juan Briseño Guerrero y Ludka De Gortari Krauss. El libro se tituló ingeniosamente De la cama a la calle: sismos y organización popular, y contó con la colaboración de Carmen Icazuriaga en el estudio de las formas de organización y cooperación identificadas en dos vecindarios del centro de la Ciudad de México. Los dos autores del libro aceptaron colaborar en este Ichan, cada uno con un artículo independiente y, como podrá ver el lector, con énfasis en aspectos distintos. Briseño Guerrero, de nuevo a partir de un título sagaz, da cuenta de la importancia del trabajo de campo prolongado en el sitio a estudiar, así como de la utilidad de llevar a cabo estudios de caso con la metodología adecuada, lo cual no es sencillo en proyectos de investigación de corto plazo, como los que se realizaron y que concluyeron en estos cuatro Cuadernos de la Casa Chata, pero sin arriesgar los elementos fundamentales de toda investigación antropológica. Eligió zonas muy afectadas, pero poco o nada atendidas, tanto por las autoridades como incluso por la prensa. Y da cuenta de aquello en lo que nos hemos interesado hace unos años, las denominadas estrategias adaptativas surgidas a escala local, en el seno de las comunidades mismas, particularmente ante la presencia de amenazas naturales recurrentes. Las denomina “formas de solución” de la problemática. Herman W. Konrad en su estudio sobre los mayas antiguos y contemporáneos ante la presencia de huracanes las llama “estrategias de sobrevivencia” (Konrad, 1985). Toca varios temas interesantes para los estudiosos sobre desastres: la búsqueda de reinvenciones, el papel de la identidad, la creación de organizaciones que con el tiempo crecerían de manera inesperada, entre otros.

De Gortari Krauss, por su parte, nos recuerda en su artículo que, aunque parecen muchos años los que hemos recorrido en esas cuatro décadas, en realidad no han sido en vano, pues a lo largo de las mismas se han producido “múltiples investigaciones y publicaciones, la construcción de una metodología y una línea de investigación sobre riesgos y desastres” que no existía en México y que ha trascendido nuestras fronteras. Nos recuerda también que esos 40 años son más de los que muchos de nosotros y de nosotras teníamos por entonces… El texto es en realidad, como la autora misma reconoce, una combinación de introspección y recuento de vida. Logra combinar, de manera muy clara y amena, la parte emotiva y sensible con una remembranza que mezcla lo personal con el contexto y lo que todos vivimos en esos momentos, pero sin nunca perder el ojo profesional y experimentado. Relata de qué manera fue acumulando datos e información, a través de su participación activa y responsable en diversas instituciones, información y datos que han servido como alimento tanto para el libro De la cama a la calle, como para este artículo rememorativo, “Movimientos telúricos y antropología viva, 40 años después”. El subtítulo del mismo contiene un mensaje importante, de cuyo contenido es una muestra el libro y los artículos que derivados del mismo aparecen en este Ichan: “Comunidad, ente social que actúa”.

El último número que apareció fue el 157, titulado Terremoto y sociedad, con colaboraciones de contenidos variados de sus autores, los antropólogos, geógrafos e historiadores siguientes: Renée Di Pardo O., Victoria Novelo (q. e. p. d.), Mariángela Rodríguez, Beatriz Calvo y Jesús Manuel Macías. También en este caso tenemos la fortuna de contar en este Ichan con textos de dos de sus autores. Beatriz Calvo Pontón tituló su contribución “A cuatro décadas de los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Hechos, consecuencias y pendientes en la educación pública en la ciudad de México”, y en él vierte toda su experiencia trabajando el tema de la educación, pero en este caso haciendo énfasis en el tema específico que menciona en el título de su texto. Calvo recuerda la convocatoria que ahora resulta emblemática, de Eduardo Matos, para responder y testimoniar desde nuestras especialidades en el CIESAS lo que estábamos viviendo en 1985. Trabajó, como siempre lo hacía, con la querida Luz Elena Galván (q. e. p. d.). Resalta los efectos inmediatos, así como los de mediano y largo plazo dentro de la educación pública básica, incluyendo no solo el sismo de 1985, si no también el que ocurrió el mismo día y mes 32 años después, lo cual fue una fortuita coincidencia, pues si algo hemos aprendido después de años de trabajar con geólogos en general y sismólogos en particular, es que los temblores no tienen cíclica. El texto da cuenta de que se trató, como hemos mencionado antes, de investigaciones de corto plazo pero sistemáticas, que en este caso incluyó revisión hemerográfica, clasificación de noticias, así como trabajo de campo en campamentos, parques y escuelas públicas de la entonces denominada Delegación Venustiano Carranza, con personas involucradas en la problemática en general y en particular con la educativa. Nos relata los efectos negativos e incluso catastróficos, con especial énfasis en cómo estos eran “la punta del iceberg”, debajo de la cual se encontraban las verdaderas causas del desastre: condiciones particularmente elevadas de vulnerabilidad y exposición al riesgo. Al comparar 1985 con 2017 reconoce que lo que vimos fue una “repetición de los efectos del terremoto de 1985”: escuelas inhabilitadas, la suspensión de clases, inasistencia a la escuela de numerosos alumnos, etc… No obstante, encuentra algunos “saldos positivos” o “secuelas fecundas” como las he denominado (García Acosta, 2019) e incluso lecciones aprendidas, cuyos contenidos aún están por aplicarse.

Macías Medrano nos ofrece un artículo como siempre examinando con detalle los asuntos que aborda. Su participación en el Cuaderno de la Casa Chata se derivó, como en el resto de casos, de una investigación de corto plazo en la que de acuerdo a los reportes noticiosos era la segunda área urbana más afectada por los sismos de 1985. Con un equipo de estudiantes, a los que desde siempre incorpora y forma en sus investigaciones, y con apoyo del Instituto de Geografía de la UNAM, llevó a cabo trabajo de campo en Ciudad Guzmán. Desde ahí vislumbró lo que muchos fuimos identificando: una falta de recursos teóricos y metodológicos para entender las realidades en caso de desastres en el sur del planeta. En el artículo, Macías lleva a cabo una serie de reflexiones cronológicas relativas a la necesidad de cubrir ese vacío, que llevó al nacimiento y evolución del campo de estudio de los desastres en México desde la perspectiva de las ciencias sociales, a partir precisamente de las experiencias de 1985. Sintetiza las actividades desarrolladas que cubren investigación, docencia, y formación, y lamenta que, a pesar de los enormes avances que se lograron desde el CIESAS, haya desaparecido nominalmente la línea ya tradicional de “Antropología e Historia de los Desastres”, que pasó a ser parte de un todo mayor englobado en el concepto de “ambiente”, lo cual no ha obstaculizado la continuidad de proyectos de investigación, de docencia-formación y de vinculación pertinentes y sólidos. El texto hace énfasis en el interés por mantener actividades de vinculación con el gobierno federal y varios gobiernos estatales, tanto en investigación como en formación, así como en el desarrollo de actividades específicas. No obstante, afirma, tal sentido ha sido desvirtuado, lo cual ha derivado en que ante las últimas presencias de amenazas naturales y el desencadenamiento de desastres (terremotos de 2017, huracanes Otis en 2023 y John en 2024, entre otros) resulte una vez más evidente que dicho conocimiento científico-social sobre riesgo-desastre “no ha sido aprovechado cabalmente por parte [de la] autoridad gubernamental” correspondiente. Reconoce el papel jugado por La Red, primero en América Latina y más tarde en otros países del mundo,[5] entidad de la que ambos fuimos fundadores en 1991.

En síntesis, el conjunto de artículos que conforman esta edición especial del Ichan Tecolotl, vinculados con las publicaciones pioneras mencionadas al inicio de esta presentación, da cuenta no sólo del estado de la cuestión en el momento en que tales libros fueron concebidos, sino también del avance y desarrollo de una línea de investigación que hoy distingue al CIESAS dentro y fuera del país: la del “Estudio histórico-antropológico del riesgo y de los desastres”.

Hemos identificado que es la construcción social del riesgo de desastres la verdadera responsable del alcance de estos y, en consecuencia, que hemos de trabajar más intensamente en aquello que, como he dicho en muchas ocasiones, constituye la otra cara de la moneda: la prevención social de riesgos de desastre que las sociedades han desplegado históricamente mediante estrategias, prácticas y acciones, tanto institucionales como derivadas de experiencias comunitarias, al no ser ni haber sido nunca entes pasivos ante la presencia de amenazas naturales recurrentes.

Referencias bibliográficas

García Acosta, V. (2018a). Los sismos como detonadores. Rutas de Campo, (3), 122-126.

García Acosta, V. (2018b). Desastres históricos y secuelas fecundas. Academia Mexicana de la Historia / SEP.

García Acosta, V. (2021). La vertiente mexicana en la Antropología de los Desastres y del Riesgo. En García Acosta, V., (coord.), La Antropología de los Desastres en América Latina. Estado del arte (pp. 217-258). CIESAS / COLEF / COLMICH / GEDISA.

García Acosta, V. (2025). El estudio histórico-antropológico de los desastres. De los sismos de 1985 a la pandemia de covid-19 y al Antropoceno. CIESAS.

Konrad, H. W. (1985). Fallout of the wars of the chacs: the impact of hurricanes and implications for prehispanic Quintana Roo Maya processes. En Thompson, M., Garcia, M. T., y Kense, F. J. (eds.), Status, Structure and Stratification: Current Archaeological Reconstructions, Proceedings of the Sixteenth Annual Chacmool Conference (pp.321-330). The University of Calgary.

- Correo: vgarciaa@ciesas.edu.mx ↑

- Algunas de las referencias en esta Presentación aparecieron en García Acosta, 2018a o en García Acosta, 2025. ↑

- Para ello se basó en dos de los códices en los cuales se encontró información sobre temblores históricos: el Telleriano-Remensis y el Aubin, que cubren hasta 1561 el primero y 1608 el segundo. ↑

- Ellos son: Jorge Chávez, Antonio Escobar, Ma. Del Socorro Fuentes, René García Castro, Alma Parra, Enrique Sánchez y Zazil Sandoval. ↑

-

Me refiero a la ya clásica y emblemática Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina: https://www.desenredando.org/ ↑