Teresa Carbó[1]

CIESAS Ciudad de México

Carmela Pírez Carbó y Nicolás Pírez Carbó

Portada del libro Una lectura del sismo en la prensa capitalina.

Primera parte

Cuando ocurrió…

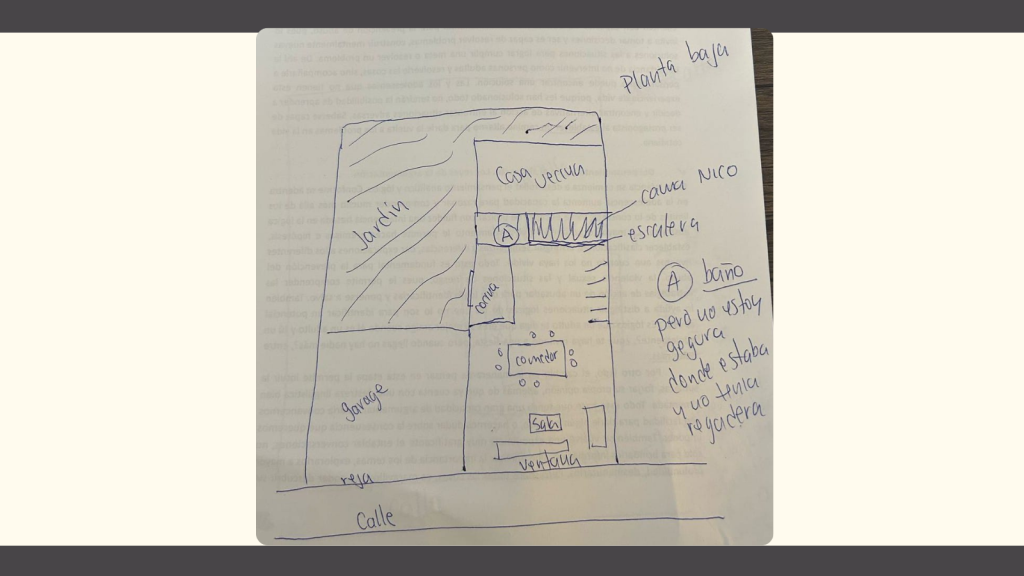

Mis hijos y yo estábamos en el DF y su papá en Buenos Aires. Rentábamos a una señora llamada Doña Pachita una de dos casas en el mismo predio de su propiedad: Juárez 70, Centro de Tlalpan, frente a Ciesas (Juárez 87). La casa tenía patio y, allí, un árbol: un viejo trueno (Ligustrum lucidum), retorcido y de escasa copa. Instalada la planta baja con enormes muebles labrados, casi negros, habíamos puesto telas de colores que protegían el tapizado y alegraban sala y comedor. Teníamos una perra, varias maletas y nuestros respectivos artículos personales. La construcción misma, vernácula a todas luces y de muchos años, resistió intacta el temblor y la réplica.

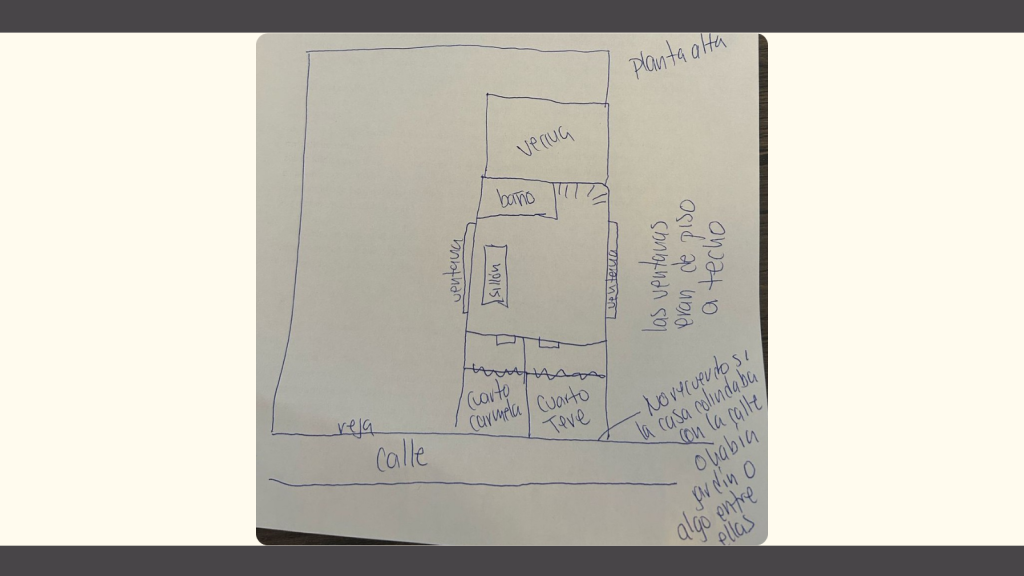

Carmela: Despierta, en el baño, percibí el temblor: largo y fuerte. Desde el quicio de la puerta grité para despertar a mi mamá y a mi hermano. Veía cómo la casa entera se movía. Tuve miedo de los vidrios del hall (ver mi croquis del 1er piso). Grité. Mi mamá se despertó y, juntas, le gritamos a Nicolás, que al fin se despertó.

Imagen 1. Croquis elaborado por Carmela Pírez Carbó

Nicolás: Me despertaron los gritos de Carmela y Tere. Yo dormía debajo de la escalera, en una especie de cuevita. Era de escalones de granito, volados y empotrados en la pared. ¡Se movían! Salí al patio cuando ya casi terminaba el temblor.

Carmela: Fui a la escuela caminando, quedaba muy cerca. Cursaba secundaria. Allí nos fuimos enterando por la radio de que algo grave había pasado. Supimos que se había caído una escuela en Tlalpan. Eso nos impresionó. No recuerdo que mencionaran “fallecidos”. Sí hablaban de “damnificados”, que podían ser, supongo, muertos o personas evacuadas. O sea, sí nos fuimos enterando de cosas, pero como que nos sonaban lejanas; no sé. Fue después, en la casa, que vimos la tele, y ya pues entendimos más la magnitud del asunto.

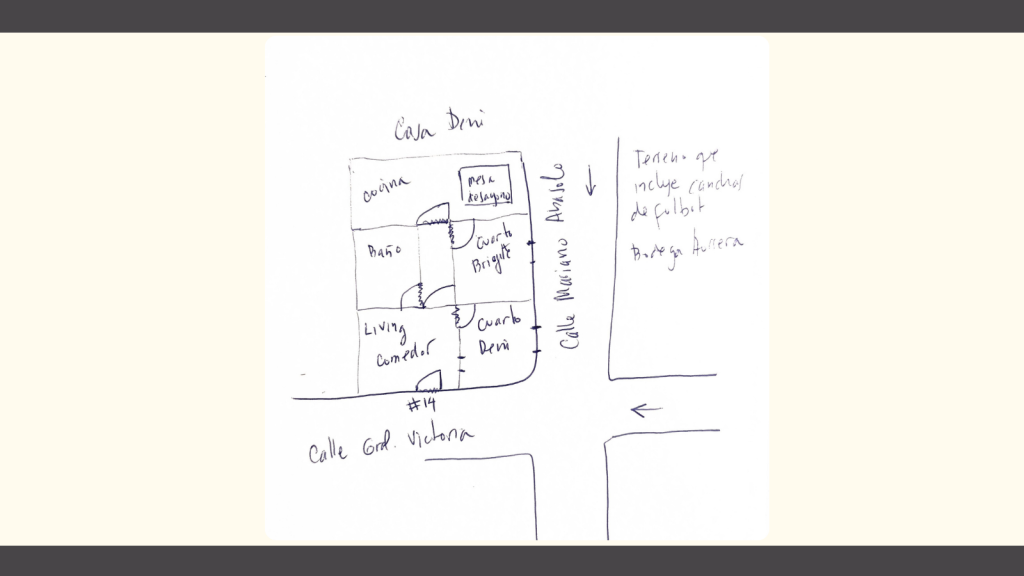

Nicolás: Mi mejor amiga de la primaria vivía a dos casas de nosotros, en la esquina de la cuadra (ver mi croquis y el de mi hermana). Temprano, iba a su casa y ahí comía un sabroso segundo desayuno. Su mamá es alemana y traía Nutella, que no se conseguía en México entonces. Nos íbamos juntos caminando a la escuela.

Imagen 2. Croquis elaborado por Nicolás Pírez Carbó

Imagen 3. Croquis elaborado por Carmela Pírez Carbó

Carmela: El viernes, cuando fue la réplica, mi mamá se aterrorizó. Nos hizo salir al patio al instante y, después de que terminó, nos hizo quedar mucho rato más. El árbol del patio se movía, y la perra gemía aplastada sobre el piso. Volvimos finalmente a la casa, y ahí estuvimos. Creo que esa noche anunciaron el cierre de las escuelas.

Nicolás: La mañana del jueves fue distinta porque, del susto del temblor, mi amiga se hizo una fea quemadura en una pierna con agua hirviendo para el té. Su mamá la llevó al hospital. Yo fui a la escuela con el compañero de la mamá, que también vivía ahí y era docente nuestro. Allá fue un día normal de clases. Nos mantuvieron adentro, tranquilos, aunque muchos ya sabían que algo malo había pasado. No pusimos mucha atención al asunto. Completamos el horario escolar habitual. No encendieron ninguna tele.

Carmela: Mientras no hubo clases, yo tuve mi primera experiencia de voluntariado. Hacen ya 40 años y ahora, con estos recuerdos, me percato de que eso, a la larga, trazó un rumbo en mi vida. Sembró una vocación, digamos. Con mi tesis de maestría en la Universidad de Essex (MA in Management Studies) me especialicé en el campo de la responsabilidad social, tanto empresarial como de la sociedad civil (ONGs y fundaciones).

Nicolás: La tarde del temblor mi mamá no nos dejó salir ni a la tiendita, a 3 casas de distancia. Prohibido terminantemente. Por la tele fuimos conociendo la magnitud de la catástrofe. Eran noticias raras, pero me daba cuenta de que eran graves y cada vez peores.

Carmela: En la casa de la abuela de una amiga mía, en el Pedregal, un grupo de señoras tuvo la iniciativa de preparar lunches para rescatistas y voluntarios.

En una larga mesa de la cocina, cada una hacía cosas diferentes; siempre la misma, como en una línea fabril de producción. Con el pelo bien recogido, 8 horas de pie, la secuencia era: untar mayonesa o mostaza en una rebanada; ponerle jamón; ponerle queso; la otra rebanada; cerrar el sándwich; envolverlo en una servilleta; añadir una naranja, un juguito y un caramelo; ponerlo todo en una bolsa de plástico; cerrarlas con nudo firme, no muy apretado (no existían los Ziplocs). Nos habían explicado que en la zona de desastre había muchísimo polvo. Urgía estimular la producción de saliva y aliviar las gargantas lastimadas por la resequedad. Por eso la naranja y el caramelo.

Supongo que todo eso se pagaba con aportes voluntarios de las señoras. No sé. Mis amigas y yo trabajábamos con sincero ahínco. Éramos cuatro y teníamos 13, 14, 14 (yo) y 15 años. Nos llevaba y traía en auto la hija de la dueña de casa, mamá de la amiga de 13. Súbitamente llegaban pedidos: ¡500 bolsitas para la Cruz Roja! Las recogían ‘motoqueros’ solidarios. Iban y venían. Había también camionetas de voluntarios que trasladaban herramientas, cosas más grandes o en mayor cantidad. En otras habitaciones de la misma casa se acopiaban y ordenaban donaciones: agua embotellada, ropa, pañales, alimentos enlatados, medicamentos y más. Cuando no estábamos en la urgencia de lunches, ordenábamos cosas ahí. También ayudábamos en los pedidos urgentes para el centro de acopio: números variables de garrafones de agua, paquetes de pañales, latería u otras cosas para tal o cual albergue. En filas se iba cargando el transporte; pasaba de mano en mano.

Nicolás: No me dio miedo. Supongo que en el momento me habré asustado, aunque era común que en México temblara. Donde vivíamos no pasó nada, ni nos afectó de manera directa. Fue importante, triste y vimos cómo dañó a toda la ciudad. Recuerdo que ocurrió el temblor; que pasó, y que después volvimos a la vida normal. La verdad, puedo evocar mucho más nítidamente el mundial de futbol en 1986. No he guardado ningún rechazo a México, para nada. Cada vez que puedo, viajo desde Buenos Aires a visitar a mi mamá y a mi hermana y su hijo, en la CDMX. Allí me crié y conservo queridos amigos de la primaria. Esa unión se ha mantenido activa en formato digital porque muchos vivimos en distintos países.

Carmela: Sobre emociones posteriores, pues, los temblores son parte cotidiana de vivir en Ciudad de México. De 1985, recuerdo mi pesar; no puedes ser indiferente ante algo así. También conservo el conocimiento corporal de si un temblor estuvo rudo o no. Alguna vez, en un lugar poco seguro, he tomado mi bolsa para que, si algo me pasaba, identificaran mi cuerpo. En 2017 que, evidentemente, fue muy fuerte, caminé desde mi oficina en el centro histórico hasta mi casa. Me inquietaban mi hijo y su cuidadora. Cuando supe que estaban bien, ¡ya! Respiré. También en 2017 apoyé a los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, con seguimiento digital y algunos aportes financieros. Después supe que allí vivía y militaba un estudiante de mi mamá, y sus hermanos. Sostuvieron una lucha importante, basada en gran medida sobre una exitosa política digital de comunicación, interna y hacia afuera.

Teresa: Mis hijos se sorprendieron ante mi invitación, aunque la aceptaron y presentaron sus respectivos recuerdos con sinceridad, y vívidamente. Les agradezco de todo corazón. Quisiera ahora destacar un par de rasgos en sus testimonios.

Carmela enuncia algo importante: el “conocimiento corporal” (son sus palabras). Expresa así una memoria encarnada en la propia subjetividad. Imborrable. Son las células mismas que, afectadas, aprendieron. Es insostenible separar cuerpo, vivencia y recuerdo. Es el sujeto completo quien porta la memoria.

Nicolás manifiesta un modo de funcionamiento de la memoria: la distancia relativa del hecho respecto al campo personal de intereses. Nitidez y duración emanan de esa pertinencia emocional. Los vínculos afectivos reconstruyen los caminos de recuperación del almacenamiento (inclusive inconsciente) del sujeto.

Segunda parte

En CIESAS:

“Mucho ayuda el que no estorba” decía una cintilla a la cabeza de varios periódicos en los días álgidos después del terremoto. Abajo, en tipografía más chica, se instaba a la población que no tuviera habilidades específicas para apoyar en los rescates, cada vez más apremiantes, a que se mantuviera en sus hogares, liberando las vialidades para camiones y maquinaria pesada.

En el centro de Tlalpan, sin afectaciones, los lingüistas acudíamos diariamente a nuestro grande cuarto en la Casa Chata. Leíamos los periódicos con afán y angustia; todos diferentes según nuestra costumbre habitual, y los comentábamos en voz alta: que rescataron otro bebé vivo; que escuchan un golpeteo en las ruinas de tal edificio; que van a informar de avances y más. Horas enteras vivimos así. También nos reíamos con notas chuscas o macabras (que las hubo, muchas): “ésa, ésa es la pierna de mi madre” (descrita en “restos humanos”). Crecía la fama del grupo voluntario “los Topos” y subían las cifras de las fatalidades. El presidente hacía declaraciones dizque alentadoras, mientras ignoraba las críticas que tempranamente surgieron sobre su desempeño como jefe de Estado. Hizo un par de giras en zonas de desastre (ataviado en inolvidable chamarra deportiva de piel) y, encerrado, agradecía a los países solidarios que mandaban equipos, carpas, maquinaria, medicinas y expertos.

Hasta que, con base en la sabia admonición de ese refrán (nuevo para mí), logré convencer a mis colegas para que analizáramos el tratamiento periodístico del asunto, como lingüistas y como analistas de discurso. Ése sería nuestro aporte específico. Tocaba sumar y, de esa manera, ayudaríamos en la crisis.

En unas pocas sesiones tomamos acuerdos básicos: cada uno estudiaría el tema de su elección: gobierno, economía, sociedad civil, fotos y caricaturas, columnas de opinión, editoriales, testimonios y más. Muchos de esos asuntos se entretejían y ligaban, pero, como desde el principio decidimos también que no aspirábamos a ninguna tipología ni, mucho menos, a una insostenible exhaustividad, no importaba si nuestros textos se traslapaban parcialmente. Nuestro escrutinio cubriría los 10 días naturales posteriores al evento. El plazo era una hipótesis (confirmada), a saber: que en ese lapso habrían aparecido los principales tópicos y modalidades discursivas del tratamiento periodístico.

Éramos Gabriela Coronado, Víctor Franco, Rodrigo de la Torre y yo. Gabriela dijo desde el principio (y lo reiteró ante este nuevo proyecto) que ella no escribiría, que dialogaría con todos y nos apoyaría. Temo haberla monopolizado escandalosamente. Inés Medina, secretaria del Programa de Lingüística (un privilegio insólito en el Centro, que los Hopkins habían conseguido mucho tiempo atrás) nos ayudaba y nos alentaba. Hacía fotocopias, café y galletas, o iba a comprar sándwiches y cigarros en las tienditas cercanas.

Cuando la escritura estuvo concluida, pedí al profesor Hans Saettele que nos leyera e hiciera un prólogo o prefacio, si le parecía. Encontró muy interesantes nuestros resultados, y escribió una presentación breve, elogiosa y perspicaz. También teórica, psicoanalíticamente hablando.

En su momento nos pareció casi positiva de más. Sin embargo, lo muy poquito que he releído de algunas partes de nuestra publicación, me ha sorprendido hasta qué punto resultaron pronósticos nuestros diagnósticos de las fallas, ausencias, errores, omisiones, quiebre social, ideológico y político, amargura, cólera y desencanto en grandes sectores de la sociedad y afectación irreparable del sistema postrevolucionario en su conjunto.

Los lingüistas no fuimos los únicos que practicamos nuestros saberes en la emergencia: también lo hicieron los antropólogos sociales, historiadores, pedagogos y politólogos de Ciesas. En noviembre de ese año, Eduardo Matos Moctezuma, director general, publicó en el número 4 de un modesto boletín titulado Desde la Casa Chata una presentación de las investigaciones en curso.

Éstas eran: “Historia social de los sismos en México”, “La destrucción del quinto sol y su actualidad”, “Las repercusiones del sismo en el sector salud”, “La situación de la educación formal en algunas zonas de desastre”, “Formas de cooperación y organización, sismo y estado”, “La organización de los vecinos en la colonia Roma”, “Una lectura de ciertos temas relacionados con el sismo en la prensa capitalina”, y “Estudio de los efectos del proceso sísmico en Ciudad Guzmán, Jalisco, y en otras poblaciones de los estados de Michoacán y Guerrero”. Matos invitaba a la comunidad a sumarse a esas investigaciones o a proponer otras. Como director, nos apoyó siempre firmemente y nos autorizó a suspender las investigaciones que tuviéramos en curso para concentrarnos en este proyecto institucional.

En la escena académica de la CDMX:

Tampoco fuimos los del CIESAS los únicos en hacer estudios de esta índole. Colegas de El Colegio de México (Centro de Estudios Demográficos y Urbanos) y de la UNAM (Instituto de Investigaciones Sociales) también publicaron en 1987 sus análisis especializados de alta calidad y mucho interés. Seguramente aparecieron más que no registré en su momento. No hice una nueva búsqueda bibliográfica para esta evocación. Me basé sólo en los materiales que tenía reunidos desde entonces en una cajita especial. Los incluyo en la bibliografía con respeto y reconocimiento.

Incluyo también reverberaciones e iniciativas de este mismo año, aniversario 40: una exposición organizada por la asociación “Colmecas alumni” y la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas” de El Colegio de México con la participación de graduados de la casa, en la cual escribiré. Y una conferencia sobre la emergencia en salud mental durante los sismos de 1985 (Manzanares Ruiz, 2025) del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es pequeña mi cosecha, pero es algo. Asimismo, un artículo de un investigador holandés, visitante este año en CLACSO México, que ha colaborado con colegas de la Unidad Sureste y los tiene en alta estima (Schulz, 2021). Es interesante conocer las medidas tomadas en Alemania ante el Covid-19, tema del artículo.

Mencionado el Covid, añado que, en mi trayectoria de trabajo, los desastres que no son naturales (frase afortunada de Virginia García Acosta y un geólogo de la UNAM que ha devenido lema crítico en el área de estas calamidades) me han seguido interesando. En 2017, en la Línea de Antropología Semiótica de Ciesas, dirigí la tesis de maestría de un estudiante que habitaba el Multifamiliar Tlalpan y que militó en la lucha de ese conjunto (Guerrero Cantera, 2019). Parecería que los desastres cautivan a quienes los escrutan, y los/nos jalan con fuerza centrípeta. Ese mismo tesista acaba de doctorarse, en el CIESAS también, con una investigación sobre Covid en Oaxaca.

Antes del Covid, cuando la Influenza H1N1, el CIESAS nuevamente, y de excelente manera, unió ciencias sociales y acontecimientos catastróficos de gravedad y alto impacto. América Molina del Villar coordinó el trabajo de varios equipos en el proyecto La epidemia de la influenza humana, cuyos resultados aparecieron en la revista de la casa (Desacatos núm. 32, 2010). ‘De vuelta al trigo’, ahí estuve (sólo en formato digital), con la nueva modalidad de investigación que este Centro me ha permitido y facilitado, gracias a la completa libertad intelectual que reconoce en sus integrantes. Siempre en la prensa plana, mi evidencia empírica fueron esta vez las fotografías, dibujos y caricaturas que visibilizaban ese temible enemigo invisible, como di en llamarle.

Desde afuera, otras lecturas y comentarios:

También otras lenguas y otras reacciones. En inglés apareció publicado un artículo de mi autoría en un libro sobre diferencias y divisiones en textos orales y escritos (Carbó, 1989). Con base en las conclusiones analítico-críticas de la publicación de 1987, el foco de ése, mi trabajo, es la selección léxica de la cobertura periodística en 1985, asunto que había advertido mientras escribíamos el análisis grupal pero que no había podido desarrollar. Sola y cierto tiempo después, pude mostrar cómo la prensa en su conjunto había logrado nunca nombrar a la muerte ni a los muertos: la parca, la inexorable, la aterradora extinción del vivir no debe enunciarse, porque eso equivale a casi invocarla. ¡Punto en boca! El discurso periodístico mexicano lo hizo por medio de un interesante deslizamiento de sentidos en los vocablos de una amplia familia semántica. Los lexemas, como la vida misma, son dinámicos y se despliegan en un mapa de confrontaciones y/o alianzas, que en esta ocasión se modificó muy poco.

Los fallecidos son cadáveres, que conllevan un riesgo sanitario, o son víctimas, que merecen compasión. El tema del peligro a la salud pública fue el argumento invocado por las autoridades para acelerar las demoliciones, cosa a la que vecinos y familiares organizados se opusieron con ferocidad comprensible y tenaz. Tenían razón: siguieron encontrándose sobrevivientes días y días después de que ellos hubieran detenido a la maquinaria pesada (cual enormes tiranosaurios mecánicos) con sus propios cuerpos, pequeños en comparación, aunque animados por la fuerza de la esperanza.

Admito que los procesos de eufemización con base en el desplazamiento significante fueron un éxito rotundo de la ideología en el discurso oficial: quienes se habían quedado en la calle, sin casa ni enseres domésticos, ni coches o herramientas de trabajo, eran damnificados; la población herida, mutilada o en shock traumático severo eran personas afectadas; los desplazados, eran reubicados, y así sucesivamente. Saldo neto (aparente): nadie murió.

Quisiera agregar (y subrayar) que una buena porción del humor negro con el que los lingüistas conjuramos el horror, el espanto y la furia en los meses de nuestro trabajo conjunto parece habérseme colado en ese artículo. Sólo advertí tal fenómeno cuando la mayoría de las reseñas que el libro recibió en Europa y en EE. UU. (que fueron numerosas) expresaba escándalo, rechazo y hasta indignación moral ante lo que calificaban como nuestra insensibilidad, mal gusto o inclusive vulgaridad (no he releído esas reseñas ni lo haré).

Barbara Bradby, lingüista de la Universidad de Dublín (Trinity College), con trabajo de campo en América Latina, y experiencia personal de calamidades geosísmicas en Colombia, escribió una reseña sobre nuestra publicación del CIESAS, en la que destina mucha minuciosa atención al asunto léxico (Bradby, 1989). Analiza con perspicacia y empatía las relaciones semánticas y vivenciales que conectan sismo, temblor, terremoto, demolición, derrumbe, colapso, temor (y su cercanía a temblor). La segunda parte del título de este ensayo mío (“¿Temblor/Terremoto?”) es una simplificación de los matices delicados de la reflexión de la colega de habla inglesa. No obstante, creo que sintetiza bien una tendencia (hoy creciente) a minimizar retrospectivamente los peores hechos sociales y políticos, los más traumáticos, relegándolos a un pasado que, según esto, no se repetiría. ¿Seguro que no?

El clamor de los familiares y amigos de los asesinados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, y de los niños robados a sus madres en cautiverio, sigue vigente, quizás hoy más que nunca. “Memoria. Verdad. Justicia” es una demanda que no hemos de olvidar. En ningún país, en ningún momento, por ninguna motivación pragmática o estratégica.

Bajándole a la densidad emocional, diré que, cuando he comentado con colegas y amigos mexicanos mi glosa personal del dilema léxico de Barbara Bradby: “el terremoto que aquí llamamos temblor”, cunde la risa y la aprobación de su exactitud y pertinencia.

Retorno a mis coautores y a las autoridades de Ciesas:

Celebro poder sentir admiración por la agudeza de mi hija Carmela cuando describe el mismo proceso de desplazamiento léxico sobre el que me he extendido párrafos arriba, sin conocer nada de lingüística, análisis de discurso o habla oficial. Ni noticia tuvo de la existencia de ese tema en mi trabajo; no ha leído mi artículo en inglés y hasta profesa sentir aburrimiento por mis comentarios (que a menudo le parecen también innecesarios) sobre las distintas formas de hablar de las personas en diferentes situaciones comunicativas. No obstante, su testimonio muestra que quien vive con atención y activa presencia los tiempos y lugares que le tocan, aprende de todo ello. Sin saberlo, sabe más de lo que cree saber. Esto, por cierto, puede entenderse como una reformulación ‘doméstica’ de la teoría de Chomsky sobre la capacidad de juicio y análisis de los hablantes nativos de una lengua natural.

Destaco también las reflexiones que ambos hijos hicieron acerca de sus procesos de memoria y olvido, que aportaron a mi pequeña e incidental exploración sobre subjetividad, memoria y olvido, con base en la evocación solicitada por el CIESAS. Confirmaban la imbricación estrechísima de esos procesos cognitivos y vivenciales. También confrontaron mi mucha desmemoria con datos ‘duros’ que no se contradecían entre sí. Nuestro trabajo familiar en equipo fue útil y, en conjunto, grato. También afectuoso y re-vinculante.

Me congratulo de que las autoridades del CIESAS hayan emprendido la reedición en formato digital de los trabajos que, con distintos enfoques y especialidades, publicamos en 1987. Es deseable que muchos jóvenes los lean y relean, y que aprendan de ellos. Sí, sí: aprender de quienes nos antecedieron es una práctica útil y noble de (auto)formación y conocimiento. Lo hemos hecho nosotros (veteranos) sistemáticamente, y pienso que ese proceso ha de continuar. Hacerlo beneficiará a las siguientes generaciones. Sobre todo hoy, cuando el planeta íntegro parece en riesgo inminente de implosión por obra del lucro insaciable como dirección única del futuro de la especie humana.

Agradezco de todo corazón

a las queridas expertas (en experiencia de vida y/o investigación) que me apoyaron con información y lecturas de distintas versiones. Los recuerdos revividos y compartidos nutren la esperanza de un futuro mejor.

Beatriz Calvo Pontón reavivó y completó mis recuerdos sobre la dinámica intrainstitucional y el entorno general de nuestro trabajo (campo y archivo) entre octubre y diciembre de 1985. Compartimos muchos años el cuarto apodado Vitrinas en la Casa Chata, junto con Luz Elena Galván (q. e. p. d.) y Luz María Mohar Betancourt, del grupo fundador del Centro y activa hoy en día, a quien saludo afectuosamente.

Rose Lema Labadie (UAM Cuajimalpa), imaginativa colega, escribió un pequeño relato-glosa-acompañamiento de este texto. Celebro su recurso a la etimología de “recordar” (del latín: volver a pasar por el corazón, según la antigua creencia de que el corazón albergaba la memoria y la mente).

Karla Paniagua Ramírez también hizo comentarios perspicaces y gentiles. Ella es especialista en el diseño del mañana. Doctora por ÍCONOS (Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura). Maestra por el CIESAS (dirigida por Víctor Franco Pellotier, q. e. p. d.). Columnista durante muchos años de “Cinemántropos” en el Ichan Tecolotl. Hoy desempeña importantes responsabilidades en CENTRO (Centro de diseño, cine y televisión).

Deni Reye Broch, amiga querida, vecina entonces y ahora nuevamente, precisó varios aspectos del testimonio de Nicolás Pírez Carbó, y resolvió desacuerdos entre él y yo. Todas las veces él tenía razón y yo estaba equivocada.

Nora Lustig me hizo valiosas recomendaciones sobre mis criterios narrativos. Lo ha hecho en ocasiones anteriores, para otros trabajos míos. Incorporé sin dudarlo todas sus sugerencias.

Referencias bibliográficas

Bradby, B. (1989). A review of Una lectura del sismo en la prensa capitalina. Sociolinguistics, 18(1), 149-162.

Carbó, T. (coord.) (1987). Una lectura del sismo en la prensa capitalina. CIESAS

Carbó, T. (1989). When Bodies Become Words: some verbal representations of the 1985 Mexico City earthquake. En Torode, B. (ed.), Text and Talk as Social Practice. (Discourse difference and division in speech and writing) (pp. 3-24). Foris Publications.

Carbó, T. (2010). La visibilización de un enemigo invisible: la influenza AH1N1 en fotografías de prensa. Desacatos (Revista de Antropología Social), (32) [Especial, Molina del Villar, América (coord.), La epidemia de la influenza humana]. https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/2409

Dirección General de CIESAS (1985). Invitación a la comunidad antropológica a participar en las investigaciones en curso sobre las consecuencias sociales del sismo del 19 de septiembre. Desde la Casa Chata [Boletín], núm. 4, noviembre.

El Colegio de México (2025). 40 años del terremoto de 1985. Exposición organizada por la asociación Colmecas alumni y la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, con la participación de graduados de la casa.

Guerrero Cantera, L. A. (2019). Cuando decir es luchar. Prácticas discursivas en la movilización de las y los damnificados del Multifamiliar Tlalpan y Damnificados Unidos de la Ciudad de México [Tesis de Maestría]. CIESAS, Unidad Ciudad de México.

Manzanares Ruiz, M. (2025, 26 de junio). Desajustes psíquicos. Emergencia y atención de los profesionales de la salud mental en los sismos de 1985 [Conferencia]. Seminario de Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en México, Instituto de Investigaciones Históricas [evento digital].

Mecatl, J. L., Michel, M. A., y Ziccardi, A. (eds.) (1987). Casa a los damnificados. Dos años de política habitacional en la reconstrucción de la ciudad de México (1985-1987). Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Schteingart, M. (ed.) (1987). Los sismos de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Estudios Demográficos y Urbanos, 2(1) [Número especial].

Schulz, M. S. (2021). Germany and Covid-19. En Nederveen Pieterse, J., Lim, H., y Khondker, H. (eds.), Covid-19 and Governance: Crisis Reveals (sin paginación). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003154037

Anexo: citas y reseñas a Carbó, 1987 y Carbó, 1989

Carbó, T. (coord.) (1987). Una lectura del sismo en la prensa capitalina. CIESAS.

Citado en:

Alcaldía de Santiago de Cali (Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Emergencias y Desastres) (1996). Plan para la mitigación de riesgos en Cali.

Alonso, J. (1998). La educación en la emergencia de la sociedad civil. En Latapí Sarre, P. (coord.), Un siglo de educación en México (2 tomos). Fondo de Cultura Económica.

Fonte, I. (1992). Un ensayo de análisis de discurso periodístico: Huelga general en La Habana (1902). Signos (Anuario de Humanidades), Año 6, Tomo 1, pp. 97-112.

García Acosta, V. (1995). Desastres ‘naturales’: un nuevo campo de estudio en México. En Inventario Antropológico. Anuario de la revista Alteridades, Vol. 1 (p. 83). UAM-Iztapalapa.

García Acosta, V., y Suárez, G. (1996). Los sismos en la historia de México, Tomo I. UNAM / CIESAS / FCE.

Núñez de la Peña, F. J. (1992). La construcción de la realidad y el terremoto de 1985. En Rosenblueth E. et al., Macrosismos (pp. 41-45). CIESAS.

Reseñado en:

Bradby, B. (1989). A review of Una lectura del sismo en la prensa capitalina«, Sociolinguistics, 18(1), 149-162.

Carbó, T. (1989). When bodies become words: Some verbal representations of the 1985 Mexico City earthquake. En Torode, B. (ed.), Text and Talk as Social Practice (pp. 3-24). Foris Publications.

Reseñado en:

Button, G. (1989). Review of Text and Talk as Social Practice, Brian Torode (ed.), Dordrecht, Foris Publications, 1989. Sociolinguistics, 18(2).

Campion, P. (1990). Review of Text and Talk as Social Practice, Brian Torode (ed.), Foris Publications, 1989. Sociology of Health and Illness, 12(1).

Doran, C. (1991). Review of Text and Talk as Social Practice, Brian Torode (ed.), Dordrecht, Foris Publications, 1989. The D.A.R.G. Newsletter, 7(2).

Drew, P. (1990). Review of Text and Talk as Social Practice, Brian Torode (ed.), Dordrecht, Foris Publications, 1989. Sociology, 24(3), 1990.

Ellis, D. (1992). Review of Text and Talk as Social Practice, Brian Torode (ed.), Dordrecht, Foris Publications, 1989. Discourse & Society, 3(3).

Leitao, S. (1990). Review of Text and Talk as Social Practice, Brian Torode (ed.), Dordrecht, Foris Publications, 1989. Australian Journal of Human Communication Disorders, 18(1).

Maxwell, J. (1991). Review of Text and Talk as Social Practice, Brian Torode (ed.), Dordrecht, Foris Publications, 1989. Language, 67(1).

-

Correo: tcarbo@ciesas.edu.mx ↑