Berenice Vargas García[1]

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

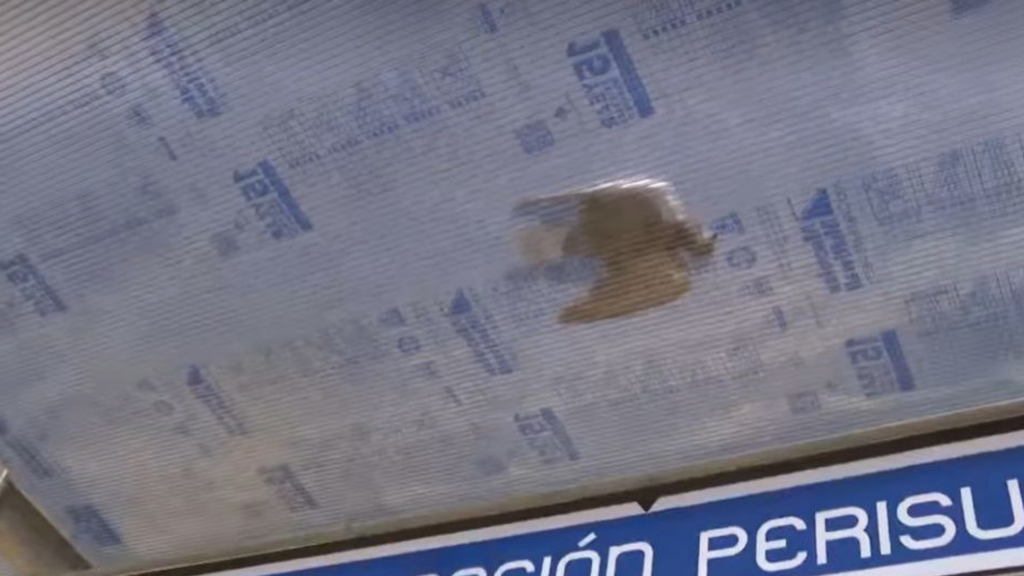

Paloma agonizante, sur de la Ciudad de México, 2024. Captura de clip de video, recuperado de https://www.facebook.com/share/v/1L9hUS222V/

Dedicado a quienes rescatan palomas y palomos

Resumen

Vivimos en tiempos de colapso planetario y hoy, más que nunca, debemos reconocer los lazos más-que-humanos con los que tejemos la vida compartida. Para postergar el fin del mundo —tomando palabras de Ailton Krenak— no nos bastamos a nosotros mismos, sino que convocamos a la comunidad de vivientes a quienes y con quien nos debemos. Si bien los estudios multiespecie han sido una forma de prestar atención desde la academia, éstos requieren de un despliegue de empatía comprometida para imaginar y hacer posibles futuros con justicias multiespecies. Es decir, se vuelve necesaria una crítica que entre en sintonía afectiva con las injusticias más-que-humanas y explicite en voz alta las formas asimétricas en las que nos relacionamos con otros seres y, al mismo tiempo, quiera actuar en correspondencia transformativa, con respons-habilidad hacia la comunidad de vivientes y apostando a la liberación animal, humana y de la Tierra.

Palabras clave: afectividad, multiespecie, más-que-humanos, especismo, Capitaloceno.

Introducción: una paloma agonizante

En los últimos meses, al menos, hemos sentido de cerca la debacle del mundo. Las altas temperaturas, la repugnante calidad del aire de la Ciudad de México —lugar donde escribo este texto—, la atmósfera de irritación y enfado, el ruido, el genocidio en una Palestina al otro lado del mundo y otros tantos escenarios de muertes enfrente de nuestras narices. El calor, el calor, el calor. Y luego: la indiferencia de quienes mandan a talar árboles, mutilándolos, robándonos la preciosa sombra y arrebatándosela también a otras criaturas, junto con su hogar y sus mundos circundantes.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (2025), el año 2024 fue el más caluroso en la historia de este planeta. Recuerdo que varias veces, mientras caminaba por las calles, me encontré con cuerpecitos inertes, muertos o desmayados por el sofocante calor. Los pájaros se caían del cielo.

En esos tiempos, alguien subió un video corto a las redes sociales, captado por un transeúnte atento. En el techo de la estación Céfiro, en la nueva línea del trolebús que corre por Avenida del Imán, al sur de la Ciudad de México, se ve a una víctima del Capitaloceno (Moore, 2020). Es una paloma blanca, desmayada, respirando dificultosamente, aferrándose a una vida que, para muchas, no merece ser llorada.

No conozco el final de esa historia, porque el video dura sólo unos segundos. No sé si quien grabó hizo algo por esa hermana. Voy a imaginar que sí. Que se salvó. Que ahora está parada en algún árbol o algún cable, bien viva, cagándole a la gente.

En estos tiempos es fácil caer en catastrofismos e imaginar los peores escenarios posibles. Pero elijo imaginar que triunfó la vida, un sueño humilde, como diría el antropólogo del tiempo Raúl Contreras (2021). Hay veces que es necesario imaginar triunfos, que es preferible el optimismo crítico, como dice también Anna Willow: un optimismo impregnado de incertidumbre, “porque hay buenas razones para la desesperanza” (Willow, 2023: 1).

Discusión: sentir en tiempos del fin del mundo

Capitaloceno es un nombre usado para llamar a la “era histórica configurada por relaciones que privilegian la acumulación sin fin del capital”; es el tiempo fraguado por el capitalismo y sus efectos devastadores en la trama de la vida (Moore, 2020: 205). Para algunas estudiosas, se trata de una época gestada entre los siglos XV-XVI, con la invasión imperialista a mundos-otros y con el despliegue de la trata esclavista transatlántica que posibilitaría, más tarde, la Revolución Industrial.

Ailton Krenak dice que es una era caracterizada por fabricar ausencias, puesto que su fuerza expansiva arrasó con múltiples vidas, humanas y más que humanas: seres vivos, agua, espíritus, tierra, bosques, todo aniquilado para acumular riqueza. Y también creó ausencias “del sentido de vivir en sociedad, del propio sentido de la experiencia de la vida” (Krenak, 2021: 21), vida que no tiene sentido si no es compartida. Por eso también es una era del desprecio, donde el colonialismo, el racismo, el especismo y el patriarcado se fundieron para dar cuerpo a una lógica que determina el valor de los cuerpos y de las vidas.

Podemos ejemplificarlo mejor si volvemos a la paloma captada en el video. Un transeúnte que se percató de su agonía, que decidió grabarla con su teléfono celular y subir el video a las redes sociodigitales, pero sin hacer más. Una paloma que agonizó por un golpe de calor o por deshidratación, o quizá electrocutada por algún cable en el que se posó, a falta de los árboles que día a día son talados para hacer más sencillo el trabajo de las inmobiliarias. Inmobiliarias que venden sus departamentos a precios inalcanzables para más del 70% de la población de Ciudad de México. Población que, al mismo tiempo, suele ser la fuerza que mantiene aceitados los engranajes de esta era. En este panorama, parece comprensible que la vida y la agonía de la paloma resulten diminutas, casi insignificantes.

¿Cómo hacer para que sus vidas importen? ¿Por qué eso nos debería importar, en primer lugar? Cuando algo importa queremos decir que lo notamos. Reconocemos su presencia, nos abrimos a ella y, si faltara, nos daríamos cuenta. Darse cuenta es reconocer el peso de su ausencia y, con ello, el valor de su presencia en nuestras vidas.

Una de las premisas fundamentales de los estudios multiespecie es el reconocimiento de que somos en relación constitutiva con otros. Que eso que solemos llamar “humano” está hecho de socialidades más-que-humanas, que somos cuerpos entre cuerpos, parafraseando a Maurice Merleau-Ponty. Y, por tanto, se trasciende el marco de “excepcionalidad” que los seres humanos nos adjudicamos a nosotros mismos (casi). Lo que implica, en antropología y otras ciencias sociales y humanísticas, un descentramiento, un cambio de paradigma (Helmreich y Kirksey, 2010; Varela, 2024).

Sin embargo, sería ingenuo pensar que en estas sociabilidades múltiples las vidas son pensadas con el mismo valor. Las perspectivas multiespecie no necesariamente afirman un lugar de enunciación crítico y explícitamente político. De ahí que sea importante, en términos de visibilidad y de conocimiento situado, agregar adjetivos y apellidos a nuestras pesquisas. Estudios críticos multiespecie: antirracistas, antiespecistas, antipatriarcales, contracapacitistas, desde el sur global. Es decir: abordajes que enfatizan la relacionalidad entre cuerpos-existencias, que exceden y hacen lo humano, pero también que reconocen que estas relaciones se dan en términos de asimetrías de poder y de opresiones imbricadas. En el marco de este escrito, la paloma no es mi objeto ni mi sujeto de estudio, sino que me importa. Es mi colaboradora de mundo y de vida y, frente a su agonía, no puedo mirar hacia otro lado.

Este viraje no tiene tanto que ver con cambios paradigmáticos en nuestras epistemologías, sino con cambios en nuestra epistemo-estesis: es decir, en cómo conocemos a través, de y con el cuerpo, los sentidos y los afectos (Giraldo y Toro, 2020). Implica elaborar nuestras investigaciones con empatía comprometida: reconocer a la empatía como una sintonía afectiva con el mundo vivo, como “el pegamento, la sustancia, la mielina que conecta los distintos tipos de cuerpos a medida que interactuamos con ellos” (Giraldo y Toro, 2020: 15). Una vez hecho este reconocimiento, hay una demanda, un imperativo para responder a la situación, para prestar atención y actuar en consecuencia. Como en todo ejercicio crítico, aquí se conjugan teoría y práctica, academia y comunidad de vivientes, ética, afectos y política.

Emma León, siguiendo a Max Scheler, nos dice que cada sociedad configura ordenamientos amorosos para valorar el contacto con los otros (León, 2011). En términos de un espectro afectivo (un orden complejo, nuboso, como parvada de estorninos), ubicamos algunos contactos más cercanos al amor —el deseo de estar cerca, procurar el bien de lo amado, la voluntad de cuidar y ser cuidado— y a otros más cercanos al odio —como un opuesto constitutivo fincado en el desprecio, el rechazo, la repugnancia y el deseo de aniquilación—. León también les llama esquemas de sentido sensible, que son confeccionados social, cultural e históricamente, cotidianos y estructurales, incorporados en la subjetividad, encarnados y compartidos colectivamente. Esquemas que son fuertes, pero no absolutos, porque también están sujetos a la negociación, la disputa y la subversión.

Estas constelaciones afectivas, como prefiero nombrarles, son, por definición, agrupaciones u ordenamientos arbitrarios: dependen de quién una los puntos, de quiénes asignen los afectos eje para orientar nuestras relaciones con la otredad. Así, por ejemplo, el cisheterosexismo tiene un ordenamiento afectivo que contribuye a la cosificación y la jerarquización de ciertos cuerpos: disciplina deseos, designa emociones adecuadas e inadecuadas, establece regímenes sentimentales que nos llevar a tener actitudes de rechazo, menosprecio, conmiseración, odio, etc.

En el caso de un mundo multiespecie con relaciones asimétricas, especialmente entre humanos y animales distintos al humano —y humanos y humanos históricamente animalizados—, el especismo es una lógica opresiva que también configura sus propios ordenamientos afectivos, pues nos dice qué vidas merecen ser vividas, qué vidas son ignorables, desechables y matables. Comúnmente se piensa que el especismo es una forma de discriminación que los humanos dirigen hacia otros seres, en función de su especie. Sin embargo, esa sólo es la manifestación más directa y evidente de este “ismo”. Más puntualmente, el especismo se trata de un orden antropocéntrico tecno-bio-físico-social, global y radicalmente contextual, sostenido por la dicotomía humano/animal, que le autoriza al primero un poder soberano y de dominación sobre el segundo (González y Ávila, 2022: 50-51). En las sociedades occidentalizadas, este orden nos enseña que ‘animal’ es un insulto, que matar a un animal no es asesinato y que filmar su agonía no es crueldad.

Los estudios críticos multiespecie, comprometidos además con la liberación animal, humana y de la Tierra —porque en esas vinculaciones se funda nuestra sociabilidad— requieren de un profundo cambio en los ordenamientos amorosos que hemos aprendido bajo los marcos del Capitaloceno. Para postergar el fin del mundo, como diría Krenak (2021), hay que aprender a sentir la debacle de los otros, que es también la nuestra, y actuar en correspondencia.

Conclusiones: no miramos para otro lado

No miramos para otro lado es un lema usado por activistas de varios frentes por la justicia social. Es un lema que también se han apropiado rescatistas antiespecistas, quienes buscan hacer intervenciones directas frente a situaciones de crueldad, violencia, precariedad o agonía de los animales distintos al humano, especialmente en contextos citadinos de indiferencia aprendida. En el Estado de México se ubica Goyo Santuario, que rescata especialmente aves, por lo que es único en su tipo en esta región. Gallinas, gallos, patos, guajolotes y palomas son acogidos en este espacio antiespecista, formando una comunidad multiespecie de compañía, colaboración y apoyo mutuo más-que-humano.

La amorosa e infravalorada labor de estas personas rescatistas es un ejemplo de empatía comprometida que nos invita a pensar más allá de los antropocentrismos heredados. Nos dice que no basta con “prestar atención” académicamente hablando, para llenar nuestros currículos o engrosar nuestra trayectoria profesional con pasajes sobre sociabilidades más que humanas. El compromiso va más allá del paper, la conferencia o el debate entre especialistas. Inspirada en palabras de Rita Segato, estoy convencida que los estudios críticos multiespecie son una exigencia que demanda la zoopolis. ¿Cómo responderemos a ese llamado de las vidas agonizantes?

Cuidar es prestar atención.

Referencias

Contreras Román, R. (2021). Hacia una antropología de los sueños humildes. Elementos para trascender el presente etnográfico. Revista Memoria em rede, 13 (24), 178-207. https://doi.org/10.15210/rmr.v13i24.20462.

Giraldo, O. y Toro, I. (2020). Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía y estéticas del habitar. El Colegio de la Frontera Sur / Universidad Veracruzana.

González, A. y Ávila, I. (2022). Glosario de resistencia animal(ista). Ediciones desdeabajo.

Helmreich, S. y Kirksey, E. (2010). The emergence of multispecies ethnography. Cultural Anthropology, 25(4). https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x-.

Krenak, A. (2021). Ideas para postergar el fin del mundo. Prometeo Libros.

León, E. (2011). El monstruo en el otro. Sensibilidad y coexistencia humana. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias / Sequitur.

Moore, J. W. (2020). El capitalismo en la trama de la vida: Ecología y acumulación de capital. Traficantes de sueños.

Organización Meteorológica Mundial (OMM) (2025, 10 de enero). La Organización Meteorológica Mundial confirma que 2024 fue el año más cálido jamás registrado al superar en cerca de 1,55 °C los niveles preindustriales. https://wmo.int/es/media/news/la-organizacion-meteorologica-mundial-confirma-que-2024-fue-el-ano-mas-calido-jamas-registrado-al.

Varela Trejo, D. (2024). Mi gran compañera: la familia multiespecie y las potencias del afectar. Tabula Rasa, 49, 33-54. https://doi.org/10.25058/20112742.n49.04.

Willow, A. J. (2023). Introduction: Why Optimism?. En Willow, A. J. (ed.), Anthropological Optimism: Engaging the power of what could go right (pp. 1-28). Routledge.

-

Correo electrónico: berenice.vargs@gmail.com ↑